- •Танки Первой мировой войны Рождение современного танка (Танк Mk-I)

- •Легкие танки «Renault» ft-17 и «Русский Рено»

- •Советские танки во Второй мировой войне Легкий танк т-26

- •Лёгкие танки серии бт

- •Средний танк т-34

- •Тяжёлые танки серии кв

- •Тяжёлые танки серии ис

- •Заключение

- •Список использованной литературы:

Лёгкие танки серии бт

Аббревиатура «БТ» расшифровывается не иначе, как Быстроходный Танк. В Красной армии имели прозвища «бэтэ́шка» или «бе́тушка». Танки БТ-7 с коническими башнями получили в немецкой армии прозвище «Микки-Маус» — за характерную форму круглых люков танка, которые в открытом состоянии напоминали уши мультипликационного мышонка.

БТ – серия советских лёгких колёсно-гусеничных танков 1930-х годов, которые наряду с Т-26 составляли основу советского танкового парка перед Великой Отечественной войной и в её начальный период.

Своим

возникновением БТ обязаны американскому

конструктору Дж.

У. Кристи, который предложил оригинальную

концепцию быстроходных танков (он

предложил увеличить диаметр опорных

катков до размера автомобильных колёс,

установить привод на задние катки, а

два передних катка сделать управляемыми.

Танк со снятыми гусеницами превращался

в нормальную колёсную машину с колёсной

формулой 2×8. Не было никаких проблем с

поднятием-опусканием движителей. Экипаж

просто снимал гусеницы и закреплял их

на надгусеничных полках.).

Тема колёсно-гусеничных боевых машин

в конце 1920-х — начале 1930-х была весьма

актуальна. Дело в том, что танки той

эпохи были невероятно медлительными.

Скорость первых «сухопутных дредноутов»

не превышала 10

км/ч. На поле боя этого, вроде бы, хватало

для сопровождения пехоты и прорыва

оборонительной полосы противника. Но

вот переброска танков на новый участок

становилась головной болью. И дело не

только в низкой скорости — ресурс

гусениц тогдашних танков был также

невелик: их хватало не более чем на 100

км.

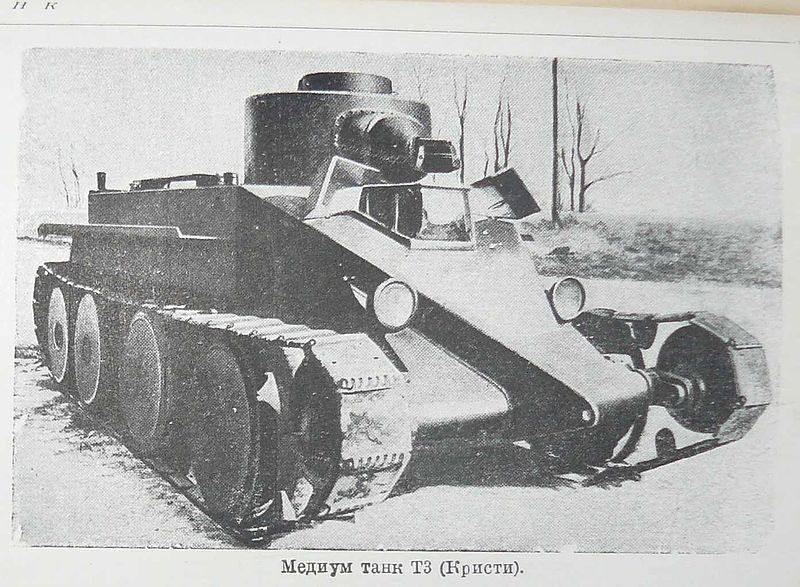

Рисунок 11 - Медиум танк Т3 (Кристи) — изображение и название из Советской Технической энциклопедии 1933 года.

Армия США танки Кристи отвергла, посчитав ненадёжными. Зато в СССР идея встретила полное понимание. Надо сказать, как раз в начале 1930-х годов в СССР шёл лихорадочный поиск удачной концепции танка. Попытки создать танк своими силами не увенчалась успехом — советские танкостроители не имели достаточного опыта в создании боевых машин. Танк МС-1 был, скорее, опытным образцом. Пришлось искать решение за границей.

5 декабря 1929 года на основании доклада Председателя Реввоенсовета К. Е. Ворошилова комиссия под руководством зам. председателя Совета народных комиссаров Г. К. Орджоникидзе принимает решение командировать за границу представителей военного ведомства и промышленности для приобретения образцов вооружения и получения технической помощи по их производству.

30 декабря 1929 года комиссия во главе с начальником Управления механизации и моторизации РККА И. А. Халепским отправляется в Германию, Чехословакию, Францию, Англию и США.

Во Франции танкостроители топтались на месте не лучше отечественных — их танки не отличались удачными решениями и были лишь развитием FT-17 — знаменитого танка времён Первой мировой войны. В Германии делать было нечего — этой стране по условиям капитуляции было запрещено иметь и разрабатывать танки. В Англии нашли удачный танк «Виккерс — 6 тонн», который на вооружение английской армии не попал, но за рубеж охотно продавался. Была закуплена лицензия на производство, и развитием «Виккерса» стал советский танк Т-26.

Но никому не удалось так поразить воображение советских военных инженеров, как Кристи. Его скоростной танк M.1940 был как будто создан для масштабов СССР. Возможность быстро перебрасывать танковые подразделения на большие расстояния была очень заманчивой.

Согласно договору Кристи обязан поставить обе машины к сентябрю 1930 года, однако сборка и испытания затянулись до 24 декабря. В СССР танки прибыли без башен и вооружения, а комплект документации оказался неполным, за что с Кристи было удержано $25 000. Это послужило причиной его отказа приехать в СССР. Весной 1931 года многочисленные делегации руководящего состава РККА на полигоне под Воронежем знакомятся с экземплярами «Оригинал-1» и «Оригинал-2». Динамические характеристики танка очень понравились военным. Фантастическая скорость, огромный запас хода… по сравнению с тихоходными МС-1 и Т-26, БТ был словно танк из будущего. Недостатки танка на фоне его плюсов казались просто мелочами.

17 мая 1931 года в СССР составлен план выполнения решений правительства по организации производства танка БТ («Кристи») на Харьковском паровозостроительном заводе им. Коминтерна. Окончательное же решение о производстве танка «БТ-Кристи» на ХПЗ было принято в протоколе КО «О танкостроении» от 23 мая 1931 г., где особо оговаривалось: «Разрешить РВС ССР ввести танк Кристи в систему авто-броне-танко-тракторного вооружения РККА в качестве быстроходного истребителя (Б-Т).»

Из воспоминаний конструктора ХПЗ А. А. Морозова:

...первое впечатление от «американского танка»: какая-то повозка. Без пушки, без башни.

— Утконос, — сказала, кажется, Юля Саранча. Все засмеялись.

— Недоносок, — добавил Володя Дорошенко.

Кто-то за моей спиной возразил:

— Может оно и хорошо. Будет нам над чем ломать головы.

Так

и вышло. Танк БТ-2 заметно изменился в

сравнении с «утконосом».

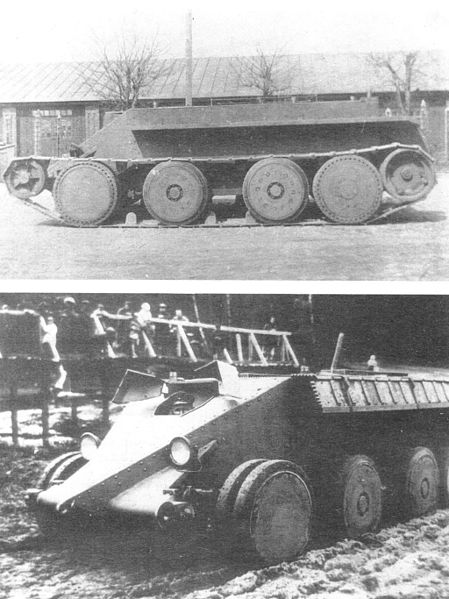

Рисунок 12 - Танк Кристи во время испытаний на НИБТ полигоне в Кубинке. 1931 год.

В 1931 году танк Кристи с новыми башнями БТ-2 («Быстроходный Танк — 2») приняли на вооружение и запустили в серийное производство. Три первых советских БТ-2 были впервые показаны публике на параде в Москве 7 ноября 1931 года. Один из них загорелся и не смог пройти по Красной площади.

Серию БТ продолжили — усилили бронирование и вооружение, поставили рацию (сначала — только на командирских машинах), на БТ последних серий стоял дизельный двигатель.

Казалось, военные были загипнотизированы возможностями колёсно-гусеничного движителя. На него пытались поставить танк Т-26 (вариант назывался Т-46) и даже средний Т-28 (вариант назывался Т-29, была даже выпущена экспериментальная серия).

Возникла идея создать танк с тремя движителями — плавающий. Одни из первых советских плавающих танков были созданы именно на основе БТ (ПТ-1А). Существовал даже проект танка с четырьмя движителями — колёсно-гусеничный, плавающий, способный двигаться по рельсам.

Проводились многочисленные работы по улучшению движения танка на колёсах. Так, разрабатывался привод на все колёса (кроме управляемых) — танк при этом превращался в колёсную машину с колёсной формулой 6×8 (идея реализована при создании А-20). Создавались экспериментальные БТ, способные двигаться при утере одной из гусениц — с одного борта при этом привод был на колёса, а с другого — на ведущее колесо гусеничного хода. При этом, движение гусеницы было синхронизировано с вращением колёс другого борта.

Сейчас это может восприниматься, как несерьёзные прожекты. Однако нужно понять конструкторов 1930-х годов, которым в руки попал такой материал, как БТ. Тем более что их усилия не пропали даром — эксперименты 1930-х легли в основу создания многих удачных боевых машин, среди которых — лучший средний танк Второй мировой войны — Т-34.

Рисунок 13 - Танк БТ-2

Рисунок 14 - Танк БТ-7

Проблемой всех танков серии БТ была слабая броня. Некоторые источники говорят о том, что советское руководство того времени увлеклось теорией, что быстрота танка компенсирует его слабое бронирование. Однако это не совсем так. Тонкая противопульная броня в танкостроении 1930-х считалась нормой. Такой бронёй были защищены все без исключения танки того времени, включая средние и даже тяжёлые. Ведь до середины тридцатых удачных ПТО не имела ни одна страна мира, а значит, этой угрозой можно было пренебречь. Даже когда появились серьёзные средства противотанковой борьбы, военные не забеспокоились — серьёзных войн с применением танков не было и боевой опыт их применения не накопился. Тем более что усилить броню означало увеличить массу танка, а двигатели того времени не могли позволить такую роскошь.

Исключением были БТ, на которых стояли самые мощные танковые двигатели своего времени. Однако и у БТ было ограничение — колёсный движитель не позволял наращивать массу машины. Даже стандартные БТ не могли двигаться по слабому грунту на колёсах, но нормально шли на колёсах по любой твёрдой дороге, чему свидетельством — многочисленные фотографии с манёвров 1930-х годов.

Советские конструкторы понимали слабость бронирования БТ — это стало особенно очевидно в ходе войны в Испании. Именно для улучшения защищённости танка они, начиная с БТ-7 поздних серий, начали ставить броню с рациональными углами наклона. Стремление максимально защитить танк при сохранении приемлемого веса нашло отражение в колёсно-гусеничном танке БТ-20 (другое название — А-20). Однако втиснуть надёжное бронирование в заданные весовые ограничения (18 тонн) было невозможно.

Инициатором усиления бронирования и вооружения нового танка вступило руководство АБТУ во главе с участником Испанской войны Д. Г. Павловым. КБ Харьковского завода, работавшего над новой машиной, разработало альтернативный танк с чисто гусеничным движителем — А-32. Руководителем КБ был М. И. Кошкин, т.к. в январе был арестован предыдущий руководитель КБ (А. О. Фирсов).

В августе 1938 года проекты А-20 и А-32 были представлены на заседании Главного военного совета РККА при Наркомате обороны. Военные одобрили колёсно-гусеничный танк, но И. В. Сталин приказал провести сравнительные испытания обоих вариантов танка.

В мае 1939 года А-20 и А-32 были изготовлены, а в июле прошли государственные испытания. И даже по окончании испытаний военные продолжали колебаться — отказаться от колёсно-гусеничного движителя они не решались. Ситуацию решило следующее испытание, прошедшее в сентябре на испытательном полигоне под Москвой. На испытание М. И. Кошкин представил усиленный вариант гусеничного А-32 — Т-32 (с 76-мм пушкой Л-10 и толстой бронёй). Новый танк произвёл фурор — в нём удачно соединились и скорость, и бронирование, и мощное вооружение. После того, как лично К. Е. Ворошилов заявил, что «именно такая машина нужна Красной Армии», судьба танка была решена. По результатам испытаний Т-32 был доработан (в частности, ещё более усилено бронирование) и запущен в производство под названием Т-34.

На этом в СССР закончилась эпоха быстроходных танков. С появлением Т-34 производство танков БТ было свёрнуто (хотя на танкоремонтных заводах танки БТ продолжали восстанавливать минимум до середины 1942 года).

Разновидности БТ:

БТ-7А: Танк артиллерийской поддержки с 76-мм пушкой в увеличенной башне.

БТ-2: Первый вариант БТ, по сути — пробная серия. Выпускался в 1931—32 гг. Вооружён 37-мм пушкой и пулемётом ДТ. Экипаж — 2 чел.

БТ-5: Усиленное бронирование, и вооружение (45-мм пушка и пулемёт ДТ; на некоторых танках был второй ДТ в нише башни, на некоторых — ещё и зенитный ДТ). Экипаж — 3 чел. Выпускались в варианте линейного танка и командирского (с рацией).

БТ-5ПХ: Танк подводного хода — отличался приспособлениями, позволяющими преодолевать водные преграды по дну. Экспериментальный.

ПТ-1А: Плавающий танк. Экспериментальный.

БТ-5А: Танк артиллерийской поддержки с 76-мм пушкой в увеличенной башне. Экспериментальный.

БТ-7: Сварной корпус несколько изменённой формы. Новый двигатель. Вооружение — как у БТ-5. Выпускался, как и БТ-5 в варианте с рацией и без рации.

БТ-7А: Танк артиллерийской поддержки с 76-мм пушкой в увеличенной башне.

ОТ-7: Огнемётный танк.

БТ-7М (в зарубежной литературе иногда называют БТ-8): Дизельный двигатель В-2. Целью установки дизельного двигателя на танке было повышение топливной экономности, запаса хода и снижение пожарной опасности при эксплуатации и боевых повреждениях.

Кроме того, испытывалось большое количество экспериментальных танков на основе БТ (ракетоносные, экранированные, радиоуправляемые и т. д.). Также, на основе БТ создавались экспериментальные и мелкосерийные бронированные машины (инженерные машины, мостоукладчики, машины управления, БРЭМ и т. д.).

В некоторых источниках утверждается, что существовал вариант танка с двумя башнями (как у первых Т-26). Однако это не всегда соответствует действительности. Это были мелко серийные эксперементальные машины иногда упоминаемые как БТ-3 и БТ-4.