Результаты исследования.

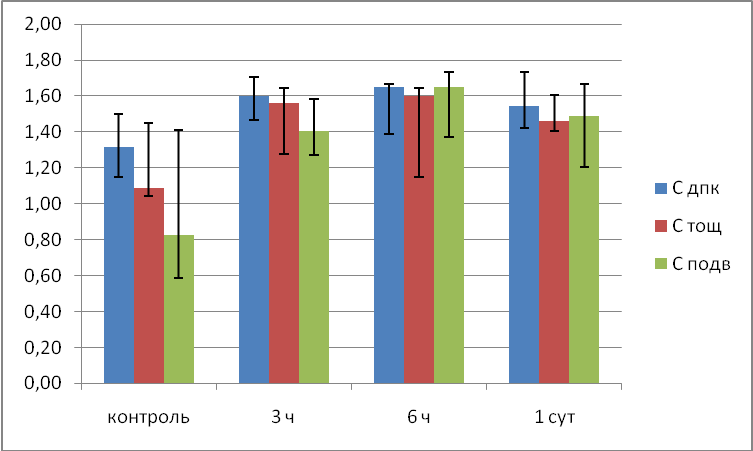

В различные сроки посттравматического периода отмечалось статистически значимое увеличение активности суммарной полостной фракции альфа-амилазы всех отделов кишки по сравнению с контролем: через 3 ч после травмы - на 48 %, через 6 ч – на 58 %, 1 сут – на 45 % соответственно.

Рис. 1. Активность полостной фракции альфа-амилазы всех отделов кишки в различные сроки посттравматического периода.

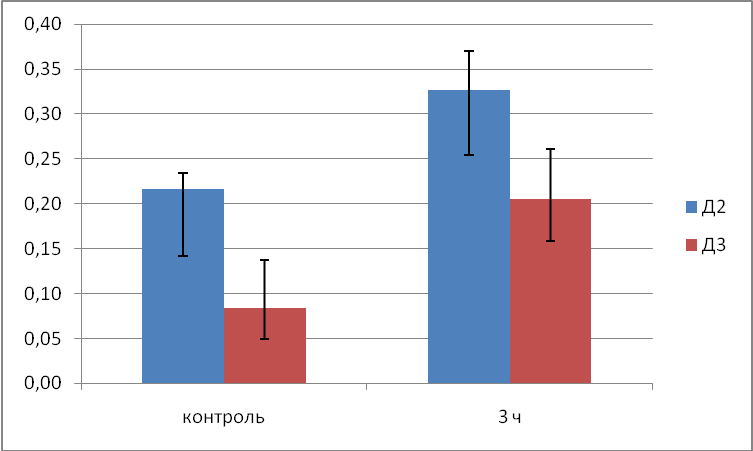

На сроке 3 ч посттравматического периода отмечено достоверное увеличение активности средне- и труднодесорбируемых фракций двенадцатиперстной кишки на 64% и в 2 раза соответственно относительно контрольных показателей.

Рис. 2. Активность средне- и труднодесорбируемых фракций двенадцатиперстной кишки контрольной группы и через 3 ч после травмы

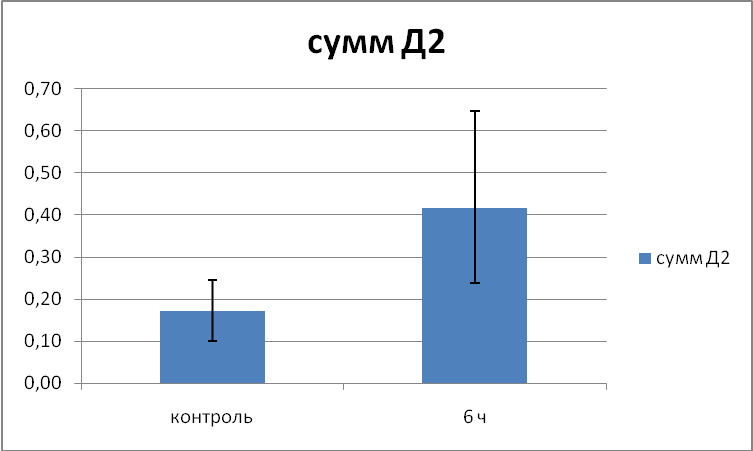

Через 6 ч после травмы отмечалось повышение суммарной активности среднедесорбируемой фракций амилазы в 2,4 раза по сравнению с контролем.

Рис. 3. Суммарная активность среднедесорбируемой фракций амилазы контрольной группы и через 6 ч после травмы.

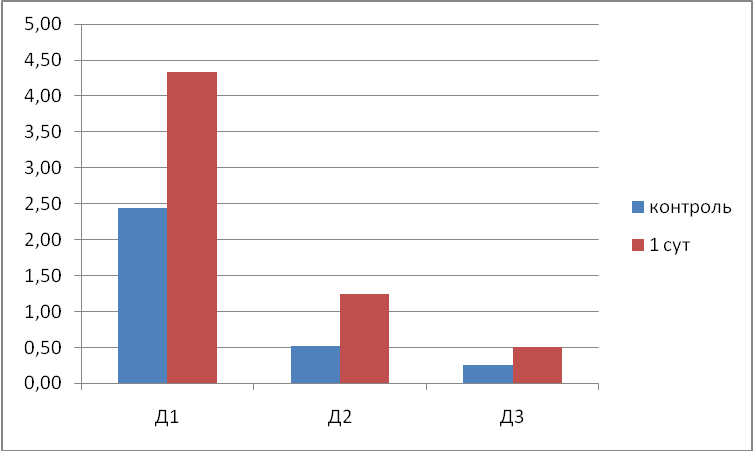

Повышение суммарной активности всех пристеночных фракций амилазы было отмечено через 1 сут после травмы и отличалось от контрольных показателей: на 79% - легко десорбируемая фракция, в 2,6 раза - среднедесорбируемая фракция и на 67% - труднодесорбируемая фракция.

Рис. 4. Повышение суммарной активности всех пристеночных фракций амилазы через 1 сут после травмы относительно контрольных значений.

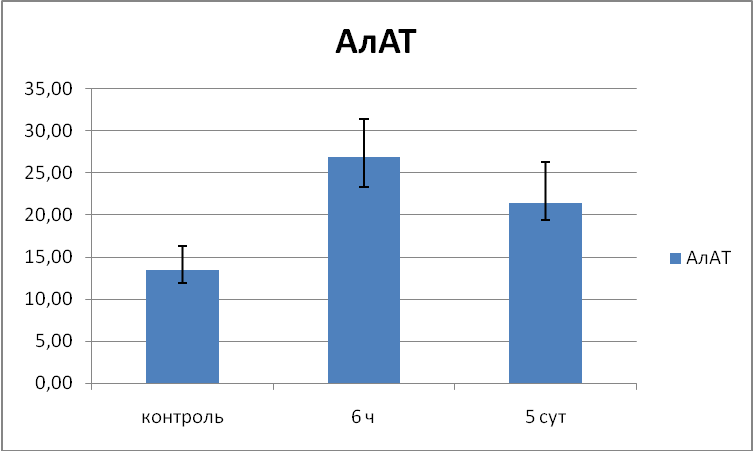

Статистически значимое увеличение активности АлАТ в 2 раза происходило через 6 ч после травмы, через 5 сут после травмы отличалось от контрольных показателей на 59%.

Рис. 5. Изменение активности АлАТ в различные сроки посттравматического периода.

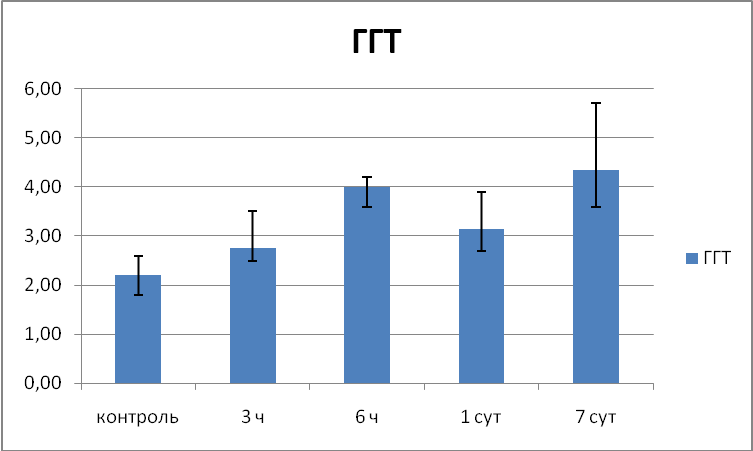

Увеличение активности ГГТ происходило через 3 , 6 , 24 часа и 7 сут на 25%, 82%, 43% и 98% соответственно.

Рис. 6. Изменение активности ГГТ в различные сроки посттравматического периода.

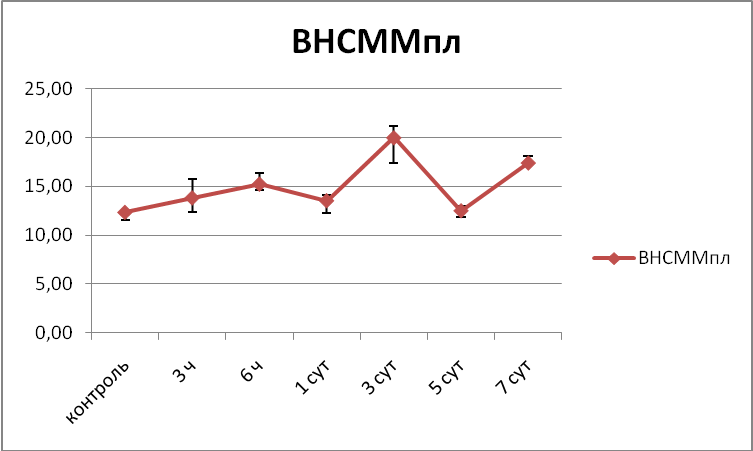

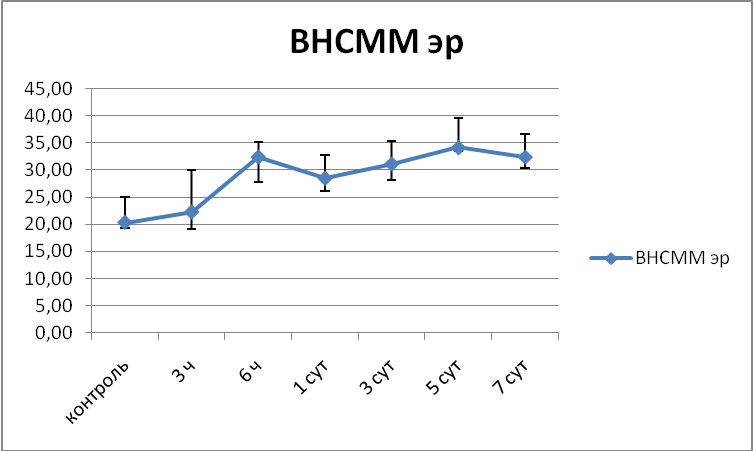

При метаболических нарушениях, формирующихся на фоне ушиба сердца, на первый план выступают количественные и качественные изменения пула ВНСММ, которые нашли свое отражение в показателях, представленных в «профиле» спектрограмм супернатантов плазмы крови и эритроцитов воротной вены. В целом, статистически значимые различия в значениях показателей ВНСММ между опытными и контрольной группами были отмечены уже через 6 часов после моделирования тупой травмы сердца и сохранялись в течение 7 суток после ушиба сердца.

Рис. 7. Содержание ВНСММ в плазме крови воротной вены в различные сроки посттравматического периода, усл.ед

Рис. 8. Содержание ВНСММ на эритроцитах крови воротной вены в различные сроки посттравматического периода, усл.ед

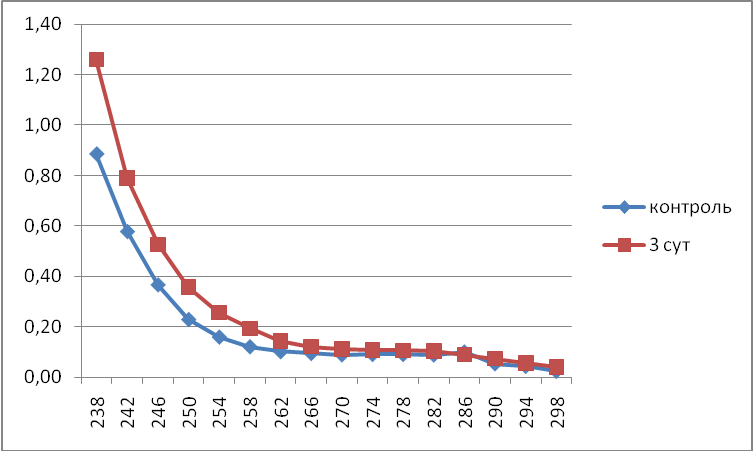

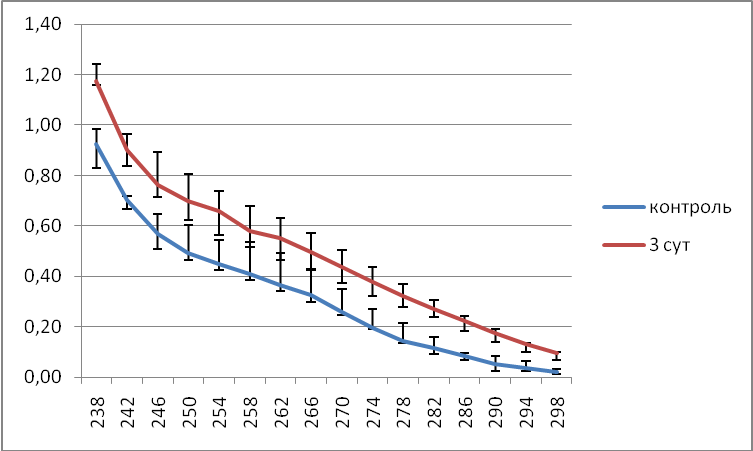

Однако качественный состав ВНСММ в плазме крови и на эритроцитах воротной вены характеризовался значительным увеличением доли катаболической составляющей на длинах волн 238-254 нм в 1,5-2 раза по сравнению с контролем (рис. 9,10)

Рис. 9. Спектрограмма ВНСММ плазмы крови воротной вены, усл. ед.

Рис. 10. Спектрограмма ВНСММ плазмы крови воротной вены, усл. ед.

Повышение содержания анаболического пула ВНСММ на эритроцитах (на длинах волн 274-298) в 1,5-2 раза было также отмечено в сроке 3 и 5 сут посттравматического периода.(Рис. 10)

Обсуждение. Прогрессивное нарастание активности полостной фракции альфа-амилазы свидетельствует о превалировании парасимпатической иннервации поджелудочной железы и тонкой кишки, связанной с раздражением блуждающих нервов в ответ на закрытую травму груди. Повышение активности пристеночных фракций гамма-амилазы может говорить о нарушении прочности связи фермента с щеточной каймой. Такие нарушения могут происходить вследствие эпизодов ишемии кишечника, феномена централизации кровообращения, так как ушиб сердца сопровождается синдромом малого сердечного выброса и возможны значительные изменения в гемодинамике. Повышение активности ферментов цитолиза и холестаза в первые часы после травмы может свидетельствовать о повреждающем действии гипоксии в условиях сниженной перфузии печени и изменения реологических свойств крови, в отдаленном посттравматическом периоде – повреждающем действии на печень свободных радикалов, а также энтероэндотоксемии. Появление в крови воротной вены ВНСММ может явиться свидетельством их проникновения в системный кровоток при нарушении кишечного барьера. Данный вид патологии является следствием повреждающего действия на кишечник гипоксии, свободных радикалов, бактериальных токсинов в посттравматическом периоде. При этом, увеличение доли катаболической составляющей ВНСММ свидетельствуют о проникновении в кровоток нерегуляторных пептидов, образовавшихся в результате ишемии, гипоксии, протеолиза. В свою очередь, появление анаболического пула указывает на появление в крови воротной вены регуляторных пептидов, основные места синтеза которых клетки АPUD-системы, локализованных в слизистой оболочке ЖКТ, поджелудочной железы и др.