5. Зажигание от магнето

Система зажигания от магнето отличается от батарейной системы зажигания автономностью, стабильностью работы при больших частотах вращения коленчатого вала, компактностью. Приборы системы кроме проводов высокого напряжения и свечей зажигания объединены в одном агрегате – магнето. Источник тока, трансформатор, прерыватель и распределитель конструктивно скомпонованы в одном корпусе. В зависимости от магнитной схемы применяются магнето с вращающимся магнитом или магнето с вращающимся магнитным коммутатором. Магнит и обмотки в этом случае неподвижны. В системах зажигания пусковых двухтактных карбюраторных двигателей, в двигателях различного мотоинструмента, как правило, применяются магнето с вращающимся магнитом, так как они более просты по конструкции и надежны в эксплуатации ввиду отсутствия скользящих контактов. Принципиальная схема зажигания от магнето с вращающимся магнитом приведена на рис. 6.

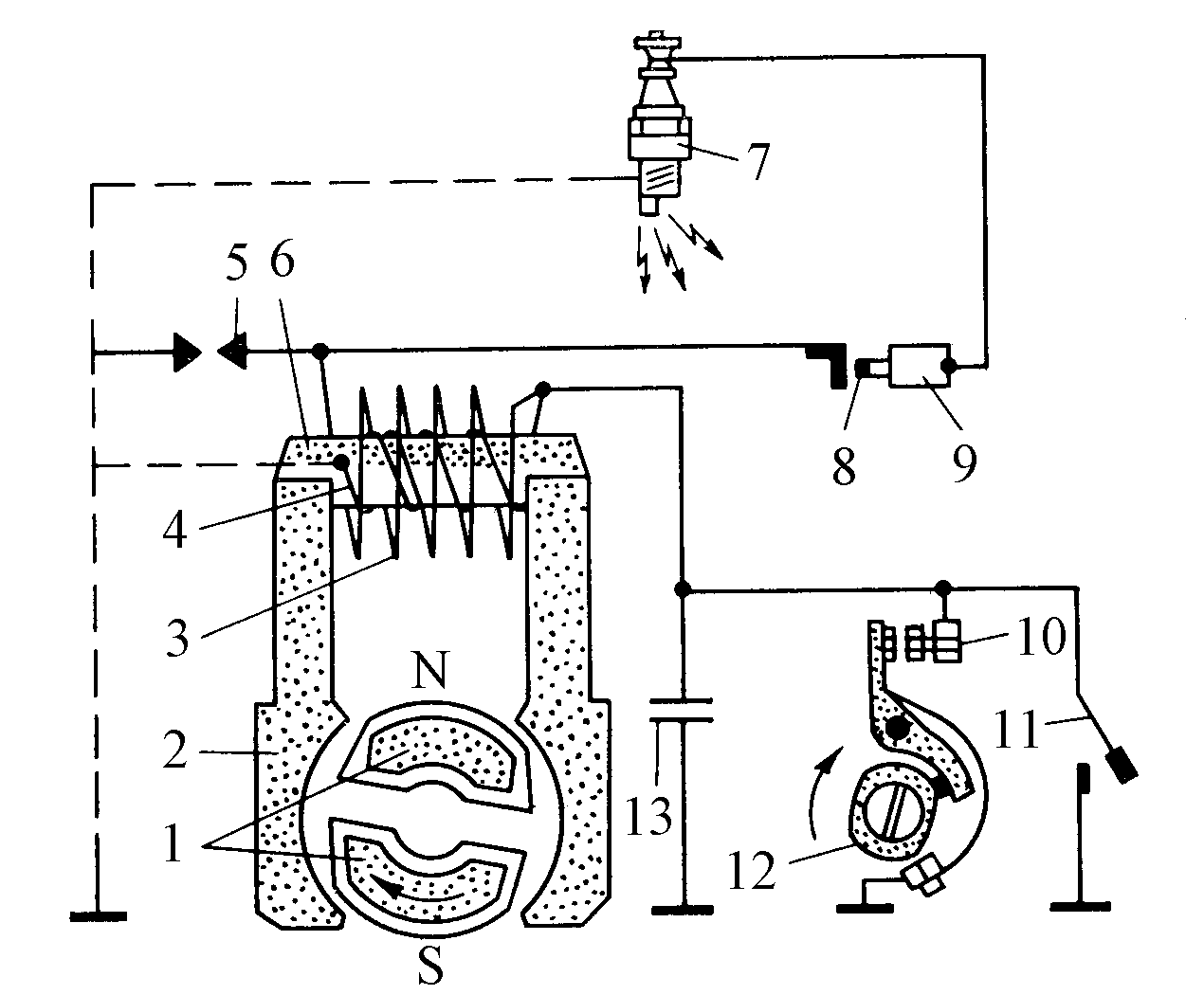

Якорь 1 представляет собой магнит, приводимый во вращение от коленчатого вала двигателя. На сердечнике 6 расположены первичная 4 и вторичная 3 обмотки. Один конец первичной обмотки припаян к сердечнику, а второй соединен с неподвижным контактом прерывателя 10. Вторичная обмотка одним концом соединена с первичной, а другим – через контакт 8 с выводным контактом 9, от которого по проводу высокого напряжения ток подводится к свече зажигания 7. Кулачок 12 прерывателя вращается вместе с якорем. Параллельно контактам прерывателя включен конденсатор 13. Выключатель 11 служит для замыкания на массу вторичной обмотки, минуя прерыватель, при выключении зажигания. Искровой разрядник 5 предохраняет изоляцию обмоток магнето от повреждения (пробоя) при значительном возрастании вторичного напряжения в случае отсоединения провода высокого напряжения от свечи зажигания или ее неисправности.

Рис. 1. Принципиальная схема системы зажигания от магнето: 1 – якорь; 2 – стойка; 3 – вторичная обмотка; 4 – первичная обмотка; 5 – искровой разрядник; 6 – сердечник; 7 – свеча зажигания; 8 – контакт; 9 – выводной контакт; 10 – неподвижный контакт прерывателя; 11 – выключатель; 12 – кулачок; 13 – конденсатор

Рабочий процесс. При вращении якоря 1 изменяется магнитный поток, передаваемый от одного полюса постоянного магнита к другому через сердечник 6. Число изменений магнитного потока за один оборот якоря будет равно числу пар полюсов магнита. Изменяющийся магнитный поток индуктирует в первичной и вторичной обмотках ток, максимальное значение которого соответствует моменту наибольшей скорости изменения магнитного потока, проходящего через сердечник (два раза за один оборот двухполюсного магнита). При вращении магнита с большой скоростью индуктируемая во вторичной обмотке ЭДС составляет 2000…3000 В, что значительно ниже пробивного напряжения. Кроме того, влияние индуктивности первичной обмотки приводит к тому, что момент достижения максимального значения тока в первичной обмотке не совпадает с моментом достижения максимальной ЭДС во вторичной обмотке. Наибольшего значения ток в первичной цепи достигает в момент, когда якорь магнето поворачивается относительно своего нейтрального положения (90 и 270°) на угол 7…12°. С целью повышения вторичного напряжения и получения искрового разряда между электродами свечи зажигания в строго определенное время в первичную цепь магнето включен прерыватель. Замыкание первичной цепи происходит в момент, когда ЭДС в первичной обмотке близка к нулю, а размыкание – когда ток в ней имеет максимальное значение. При размыкании контактов прерывателя энергия магнитного поля первичной обмотки превращается в электрическую энергию искры, образующейся между электродами свечи зажигания. Угол, на который поворачивается якорь магнето от своего центрального положения к моменту размыкания контактов прерывателя, называют абрисом. Значение этого угла зависит от типа магнето и определяется опытным путем. Для изменения угла опережения зажигания в зависимости от скоростного режима работы двигателя в приводе магнето предусматривается специальная центробежная муфта.

Рекомендуемая литература:

1. В.А. Родичев. Тракторы и автомобили – М.: Агропроимиздат, 1986. – 251с.

2. Г.М. Анисимов. Лесные машины – М.: Лесная промышленность, 1989 – 512 с.

3. А.Ф. Тихонов, А.В. Жуков. Лесные машины – Мн.: вышэйшая школа, 1984. – 278 с.