- •1. Начинаем

- •1.1. Решение задачи

- •1.2. Программа на языке C++

- •1.2.1. Порядок выполнения инструкций

- •1.3. Директивы препроцессора

- •1.4. Немного о комментариях

- •1.5. Первый взгляд на ввод/вывод

- •1.5.1. Файловый ввод/вывод

- •2. Краткий обзор С++

- •2.1. Встроенный тип данных “массив”

- •2.2. Динамическое выделение памяти и указатели

- •2.3. Объектный подход

- •2.4. Объектно-ориентированный подход

- •2.5. Использование шаблонов

- •2.6. Использование исключений

- •2.7. Использование пространства имен

- •2.8. Стандартный массив – это вектор

- •3. Типы данных С++

- •3.1. Литералы

- •3.2. Переменные

- •3.2.1. Что такое переменная

- •3.2.2. Имя переменной

- •3.2.3. Определение объекта

- •3.3. Указатели

- •3.4. Строковые типы

- •3.4.1. Встроенный строковый тип

- •3.4.2. Класс string

- •3.5. Спецификатор const

- •3.6. Ссылочный тип

- •3.7. Тип bool

- •3.8. Перечисления

- •3.9. Тип “массив”

- •3.9.1. Многомерные массивы

- •3.9.2. Взаимосвязь массивов и указателей

- •3.10. Класс vector

- •3.11. Класс complex

- •3.12. Директива typedef

- •3.13. Спецификатор volatile

- •3.14. Класс pair

- •3.15. Типы классов

- •4. Выражения

- •4.1. Что такое выражение?

- •4.2. Арифметические операции

- •4.3. Операции сравнения и логические операции

- •4.4. Операции присваивания

- •4.5. Операции инкремента и декремента

- •4.6. Операции с комплексными числами

- •4.7. Условное выражение

- •4.8. Оператор sizeof

- •4.9. Операторы new и delete

- •4.10. Оператор “запятая”

- •4.11. Побитовые операторы

- •4.12. Класс bitset

- •4.13. Приоритеты

- •4.14. Преобразования типов

- •4.14.1. Неявное преобразование типов

- •4.14.2. Арифметические преобразования типов

- •4.14.3. Явное преобразование типов

- •4.14.4. Устаревшая форма явного преобразования

- •4.15. Пример: реализация класса Stack

- •5. Инструкции

- •5.1. Простые и составные инструкции

- •5.2. Инструкции объявления

- •5.3. Инструкция if

- •5.4. Инструкция switch

- •5.5. Инструкция цикла for

- •5.6. Инструкция while

- •5.8. Инструкция do while

- •5.8. Инструкция break

- •5.9. Инструкция continue

- •5.10. Инструкция goto

- •5.11. Пример связанного списка

- •5.11.1. Обобщенный список

- •6. Абстрактные контейнерные типы

- •6.1. Система текстового поиска

- •6.2. Вектор или список?

- •6.3. Как растет вектор?

- •6.4. Как определить последовательный контейнер?

- •6.5. Итераторы

- •6.6. Операции с последовательными контейнерами

- •6.6.1. Удаление

- •6.6.2. Присваивание и обмен

- •6.6.3. Обобщенные алгоритмы

- •6.7. Читаем текстовый файл

- •6.8. Выделяем слова в строке

- •6.9. Обрабатываем знаки препинания

- •6.10. Приводим слова к стандартной форме

- •6.11. Дополнительные операции со строками

- •6.12. Строим отображение позиций слов

- •6.12.1. Определение объекта map и заполнение его элементами

- •6.12.2. Поиск и извлечение элемента отображения

- •6.12.3. Навигация по элементам отображения

- •6.12.4. Словарь

- •6.12.5. Удаление элементов map

- •6.13. Построение набора стоп-слов

- •6.13.1. Определение объекта set и заполнение его элементами

- •6.13.2. Поиск элемента

- •6.13.3. Навигация по множеству

- •6.14. Окончательная программа

- •6.15. Контейнеры multimap и multiset

- •6.16. Стек

- •6.17. Очередь и очередь с приоритетами

- •6.18. Вернемся в классу iStack

- •7. Функции

- •7.1. Введение

- •7.2. Прототип функции

- •7.2.1. Тип возвращаемого функцией значения

- •7.2.2. Список параметров функции

- •7.2.3. Проверка типов формальных параметров

- •7.3. Передача аргументов

- •7.3.1. Параметры-ссылки

- •7.3.2. Параметры-ссылки и параметры-указатели

- •7.3.3. Параметры-массивы

- •7.3.4. Абстрактные контейнерные типы в качестве параметров

- •7.3.5. Значения параметров по умолчанию

- •7.3.6. Многоточие

- •7.4. Возврат значения

- •7.4.1. Передача данных через параметры и через глобальные объекты

- •7.5. Рекурсия

- •7.6. Встроенные функции

- •7.7. Директива связывания extern "C" A

- •7.8. Функция main(): разбор параметров командной строки

- •7.8.1. Класс для обработки параметров командной строки

- •7.9. Указатели на функции

- •7.9.1. Тип указателя на функцию

- •7.9.2. Инициализация и присваивание

- •7.9.3. Вызов

- •7.9.4. Массивы указателей на функции

- •7.9.5. Параметры и тип возврата

- •7.9.6. Указатели на функции, объявленные как extern "C"

- •8. Область видимости и время жизни

- •8.1. Область видимости

- •8.1.1. Локальная область видимости

- •8.2. Глобальные объекты и функции

- •8.2.1. Объявления и определения

- •8.2.2. Сопоставление объявлений в разных файлах

- •8.2.3. Несколько слов о заголовочных файлах

- •8.3. Локальные объекты

- •8.3.1. Автоматические объекты

- •8.3.2. Регистровые автоматические объекты

- •8.3.3. Статические локальные объекты

- •8.4. Динамически размещаемые объекты

- •8.4.1. Динамическое создание и уничтожение единичных объектов

- •8.4.2. Шаблон auto_ptr А

- •8.4.3. Динамическое создание и уничтожение массивов

- •8.4.4. Динамическое создание и уничтожение константных объектов

- •8.4.5. Оператор размещения new А

- •8.5. Определения пространства имен А

- •8.5.1. Определения пространства имен

- •8.5.2. Оператор разрешения области видимости

- •8.5.3. Вложенные пространства имен

- •8.5.4. Определение члена пространства имен

- •8.5.5. ПОО и члены пространства имен

- •8.5.6. Безымянные пространства имен

- •8.6. Использование членов пространства имен А

- •8.6.1. Псевдонимы пространства имен

- •8.6.2. Using-объявления

- •8.6.3. Using-директивы

- •8.6.4. Стандартное пространство имен std

- •9. Перегруженные функции

- •9.1. Объявления перегруженных функций

- •9.1.1. Зачем нужно перегружать имя функции

- •9.1.2. Как перегрузить имя функции

- •9.1.3. Когда не надо перегружать имя функции

- •9.1.4. Перегрузка и область видимости A

- •9.1.5. Директива extern "C" и перегруженные функции A

- •9.1.6. Указатели на перегруженные функции A

- •9.1.7. Безопасное связывание A

- •9.2. Три шага разрешения перегрузки

- •9.3. Преобразования типов аргументов A

- •9.3.1. Подробнее о точном соответствии

- •9.3.2. Подробнее о расширении типов

- •9.3.3. Подробнее о стандартном преобразовании

- •9.3.4. Ссылки

- •9.4. Детали разрешения перегрузки функций

- •9.4.1. Функции-кандидаты

- •9.4.2. Устоявшие функции

- •9.4.3. Наилучшая из устоявших функция

- •9.4.4. Аргументы со значениями по умолчанию

- •10. Шаблоны функций

- •10.1. Определение шаблона функции

- •10.2. Конкретизация шаблона функции

- •10.3. Вывод аргументов шаблона А

- •10.4. Явное задание аргументов шаблона A

- •10.5. Модели компиляции шаблонов А

- •10.5.1. Модель компиляции с включением

- •10.5.2. Модель компиляции с разделением

- •10.5.3. Явные объявления конкретизации

- •10.6. Явная специализация шаблона А

- •10.7. Перегрузка шаблонов функций А

- •10.8. Разрешение перегрузки при конкретизации A

- •10.9. Разрешение имен в определениях шаблонов А

- •10.10. Пространства имен и шаблоны функций А

- •10.11. Пример шаблона функции

- •11. Обработка исключений

- •11.1. Возбуждение исключения

- •11.2. try-блок

- •11.3. Перехват исключений

- •11.3.1. Объекты-исключения

- •11.3.2. Раскрутка стека

- •11.3.3. Повторное возбуждение исключения

- •11.3.4. Перехват всех исключений

- •11.4. Спецификации исключений

- •11.4.1. Спецификации исключений и указатели на функции

- •11.5. Исключения и вопросы проектирования

- •12. Обобщенные алгоритмы

- •12.1. Краткий обзор

- •12.2. Использование обобщенных алгоритмов

- •12.3. Объекты-функции

- •12.3.1. Предопределенные объекты-функции

- •12.3.3. Сравнительные объекты-функции

- •12.3.4. Логические объекты-функции

- •12.3.5. Адаптеры функций для объектов-функций

- •12.3.6. Реализация объекта-функции

- •12.4. Еще раз об итераторах

- •12.4.1. Итераторы вставки

- •12.4.2. Обратные итераторы

- •12.4.3. Потоковые итераторы

- •12.4.4. Итератор istream_iterator

- •12.4.5. Итератор ostream_iterator

- •12.4.6. Пять категорий итераторов

- •12.5. Обобщенные алгоритмы

- •12.5.1. Алгоритмы поиска

- •12.5.2. Алгоритмы сортировки и упорядочения

- •12.5.3. Алгоритмы удаления и подстановки

- •12.5.4. Алгоритмы перестановки

- •12.5.5. Численные алгоритмы

- •12.5.6. Алгоритмы генерирования и модификации

- •12.5.7. Алгоритмы сравнения

- •12.5.8. Алгоритмы работы с множествами

- •12.5.9. Алгоритмы работы с хипом

- •12.6.1. Операция list_merge()

- •12.6.2. Операция list::remove()

- •12.6.3. Операция list::remove_if()

- •12.6.4. Операция list::reverse()

- •12.6.5. Операция list::sort()

- •12.6.6. Операция list::splice()

- •12.6.7. Операция list::unique()

- •13. Классы

- •13.1. Определение класса

- •13.1.1. Данные-члены

- •13.1.2. Функции-члены

- •13.1.3. Доступ к членам

- •13.1.4. Друзья

- •13.1.5. Объявление и определение класса

- •13.2. Объекты классов

- •13.3. Функции-члены класса

- •13.3.1. Когда использовать встроенные функции-члены

- •13.3.2. Доступ к членам класса

- •13.3.3. Закрытые и открытые функции-члены

- •13.3.4. Специальные функции-члены

- •13.3.5. Функции-члены со спецификаторами const и volatile

- •13.3.6. Объявление mutable

- •13.4. Неявный указатель this

- •13.4.1. Когда использовать указатель this

- •13.5. Статические члены класса

- •13.5.1. Статические функции-члены

- •13.6. Указатель на член класса

- •13.6.1. Тип члена класса

- •13.6.2. Работа с указателями на члены класса

- •13.6.3. Указатели на статические члены класса

- •13.7. Объединение – класс, экономящий память

- •13.8. Битовое поле – член, экономящий память

- •13.9. Область видимости класса A

- •13.9.1. Разрешение имен в области видимости класса

- •13.10. Вложенные классы A

- •13.10.1. Разрешение имен в области видимости вложенного класса

- •13.11. Классы как члены пространства имен A

- •13.12. Локальные классы A

- •14. Инициализация, присваивание и уничтожение класса

- •14.1. Инициализация класса

- •14.2. Конструктор класса

- •14.2.1. Конструктор по умолчанию

- •14.2.2. Ограничение прав на создание объекта

- •14.2.3. Копирующий конструктор

- •14.3. Деструктор класса

- •14.3.1. Явный вызов деструктора

- •14.3.2. Опасность увеличения размера программы

- •14.4. Массивы и векторы объектов

- •14.4.1. Инициализация массива, распределенного из хипа A

- •14.4.2. Вектор объектов

- •14.5. Список инициализации членов

- •14.6. Почленная инициализация A

- •14.6.1. Инициализация члена, являющегося объектом класса

- •14.7. Почленное присваивание A

- •14.8. Соображения эффективности A

- •15. Перегруженные операторы и определенные пользователем преобразования

- •15.1. Перегрузка операторов

- •15.1.1. Члены и не члены класса

- •15.1.2. Имена перегруженных операторов

- •15.1.3. Разработка перегруженных операторов

- •15.2. Друзья

- •15.3. Оператор =

- •15.4. Оператор взятия индекса

- •15.5. Оператор вызова функции

- •15.6. Оператор “стрелка”

- •15.7. Операторы инкремента и декремента

- •15.8. Операторы new и delete

- •15.8.1. Операторы new[ ] и delete [ ]

- •15.8.2. Оператор размещения new() и оператор delete()

- •15.9. Определенные пользователем преобразования

- •15.9.1. Конвертеры

- •15.9.2. Конструктор как конвертер

- •15.10. Выбор преобразования A

- •15.10.1. Еще раз о разрешении перегрузки функций

- •15.10.2. Функции-кандидаты

- •15.10.3. Функции-кандидаты для вызова функции в области видимости класса

- •15.10.4. Ранжирование последовательностей определенных пользователем преобразований

- •15.11. Разрешение перегрузки и функции-члены A

- •15.11.1. Объявления перегруженных функций-членов

- •15.11.2. Функции-кандидаты

- •15.11.3. Устоявшие функции

- •15.12. Разрешение перегрузки и операторы A

- •15.12.1. Операторные функции-кандидаты

- •15.12.2. Устоявшие функции

- •15.12.3. Неоднозначность

- •16. Шаблоны классов

- •16.1. Определение шаблона класса

- •16.1.1. Определения шаблонов классов Queue и QueueItem

- •16.2. Конкретизация шаблона класса

- •16.2.1. Аргументы шаблона для параметров-констант

- •16.3. Функции-члены шаблонов классов

- •16.3.1. Функции-члены шаблонов Queue и QueueItem

- •16.4. Объявления друзей в шаблонах классов

- •16.4.1. Объявления друзей в шаблонах Queue и QueueItem

- •16.5. Статические члены шаблонов класса

- •16.6. Вложенные типы шаблонов классов

- •16.7. Шаблоны-члены

- •16.8. Шаблоны классов и модель компиляции A

- •16.8.1. Модель компиляции с включением

- •16.8.2. Модель компиляции с разделением

- •16.8.3. Явные объявления конкретизации

- •16.9. Специализации шаблонов классов A

- •16.10. Частичные специализации шаблонов классов A

- •16.11. Разрешение имен в шаблонах классов A

- •16.12. Пространства имен и шаблоны классов

- •16.13. Шаблон класса Array

- •17. Наследование и подтипизация классов

- •17.1. Определение иерархии классов

- •17.1.1. Объектно-ориентированное проектирование

- •17.2. Идентификация членов иерархии

- •17.2.1. Определение базового класса

- •17.2.2. Определение производных классов

- •17.2.3. Резюме

- •17.3. Доступ к членам базового класса

- •17.4. Конструирование базового и производного классов

- •17.4.1. Конструктор базового класса

- •17.4.2. Конструктор производного класса

- •17.4.3. Альтернативная иерархия классов

- •17.4.4. Отложенное обнаружение ошибок

- •17.4.5. Деструкторы

- •17.5. Виртуальные функции в базовом и производном классах

- •17.5.1. Виртуальный ввод/вывод

- •17.5.2. Чисто виртуальные функции

- •17.5.3. Статический вызов виртуальной функции

- •17.5.4. Виртуальные функции и аргументы по умолчанию

- •17.5.5. Виртуальные деструкторы

- •17.5.6. Виртуальная функция eval()

- •17.5.7. Почти виртуальный оператор new

- •17.5.8. Виртуальные функции, конструкторы и деструкторы

- •17.6. Почленная инициализация и присваивание A

- •17.7. Управляющий класс UserQuery

- •17.7.1. Определение класса UserQuery

- •17.8. Соберем все вместе

- •18. Множественное и виртуальное наследование

- •18.1. Готовим сцену

- •18.2. Множественное наследование

- •18.3. Открытое, закрытое и защищенное наследование

- •18.3.1. Наследование и композиция

- •18.3.2. Открытие отдельных членов

- •18.3.3. Защищенное наследование

- •18.3.4. Композиция объектов

- •18.4. Область видимости класса и наследование

- •18.4.1. Область видимости класса при множественном наследовании

- •18.5. Виртуальное наследование A

- •18.5.1. Объявление виртуального базового класса

- •18.5.2. Специальная семантика инициализации

- •18.5.3. Порядок вызова конструкторов и деструкторов

- •18.5.4. Видимость членов виртуального базового класса

- •18.6. Пример множественного виртуального наследования A

- •18.6.1. Порождение класса, контролирующего выход за границы массива

- •18.6.2. Порождение класса отсортированного массива

- •18.6.3. Класс массива с множественным наследованием

- •19. Применение наследования в C++

- •19.1. Идентификация типов во время выполнения

- •19.1.1. Оператор dynamic_cast

- •19.1.2. Оператор typeid

- •19.1.3. Класс type_info

- •19.2. Исключения и наследование

- •19.2.1. Исключения, определенные как иерархии классов

- •19.2.2. Возбуждение исключения типа класса

- •19.2.3. Обработка исключения типа класса

- •19.2.4. Объекты-исключения и виртуальные функции

- •19.2.5. Раскрутка стека и вызов деструкторов

- •19.2.6. Спецификации исключений

- •19.2.7. Конструкторы и функциональные try-блоки

- •19.2.8. Иерархия классов исключений в стандартной библиотеке C++

- •19.3. Разрешение перегрузки и наследование A

- •19.3.1. Функции-кандидаты

- •19.3.2. Устоявшие функции и последовательности пользовательских преобразований

- •19.3.3. Наилучшая из устоявших функций

- •20. Библиотека iostream

- •20.1. Оператор вывода <<

- •20.2. Ввод

- •20.2.1. Строковый ввод

- •20.3. Дополнительные операторы ввода/вывода

- •20.4. Перегрузка оператора вывода

- •20.5. Перегрузка оператора ввода

- •20.6. Файловый ввод/вывод

- •20.7. Состояния потока

- •20.8. Строковые потоки

- •20.9. Состояние формата

- •20.10. Сильно типизированная библиотека

- •21. Обобщенные алгоритмы в алфавитном порядке

- •Алгоритм accumulate()

- •Алгоритм adjacent_difference()

- •Алгоритм adjacent_find()

- •Алгоритм binary_search()

- •Алгоритм copy()

- •Алгоритм copy_backward()

- •Алгоритм count()

- •Алгоритм count_if()

- •Алгоритм equal()

- •Алгоритм equal_range()

- •Алгоритм fill()

- •Алгоритм fill_n()

- •Алгоритм find()

- •Алгоритм find_if()

- •Алгоритм find_end()

- •Алгоритм find_first_of()

- •Алгоритм for_each()

- •Алгоритм generate()

- •Алгоритм generate_n()

- •Алгоритм includes()

- •Алгоритм inner_product()

- •Алгоритм inplace_merge()

- •Алгоритм iter_swap()

- •Алгоритм lexicographical_compare()

- •Алгоритм lower_bound()

- •Алгоритм max()

- •Алгоритм max_element()

- •Алгоритм min()

- •Алгоритм min_element()

- •Алгоритм merge()

- •Алгоритм mismatch()

- •Алгоритм next_permutation()

- •Алгоритм nth_element()

- •Алгоритм partial_sort()

- •Алгоритм partial_sort_copy()

- •Алгоритм partial_sum()

- •Алгоритм partition()

- •Алгоритм prev_permutation()

- •Алгоритм random_shuffle()

- •Алгоритм remove()

- •Алгоритм remove_copy()

- •Алгоритм remove_if()

- •Алгоритм remove_copy_if()

- •Алгоритм replace()

- •Алгоритм replace_copy()

- •Алгоритм replace_if()

- •Алгоритм replace_copy_if()

- •Алгоритм reverse()

- •Алгоритм reverse_copy()

- •Алгоритм rotate()

- •Алгоритм rotate_copy()

- •Алгоритм search()

- •Алгоритм search_n()

- •Алгоритм set_difference()

- •Алгоритм set_intersection()

- •Алгоритм set_symmetric_difference()

- •Алгоритм set_union()

- •Алгоритм sort()

- •Алгоритм stable_partition()

- •Алгоритм stable_sort()

- •Алгоритм swap()

- •Алгоритм swap_ranges()

- •Алгоритм transform()

- •Алгоритм unique()

- •Алгоритм unique_copy()

- •Алгоритм upper_bound()

- •Алгоритмы для работы с хипом

- •Алгоритм make_heap()

- •Алгоритм pop_heap()

- •Алгоритм push_heap()

- •Алгоритм sort_heap()

К объявлению и реализации непосредственного базового класса при использовании виртуального наследования добавляется ключевое слово virtual. Вот, например,

class Bear : public virtual ZooAnimal { public:

enum DanceType {

two_left_feet, macarena, fandango, waltz };

Bear( string name, bool onExhibit=true )

:ZooAnimal( name, onExhibit, "Bear" ), _dance( two_left_feet )

{}

virtual ostream& print( ostream& ) const; void dance( DanceType );

// ...

protected: DanceType _dance; // ...

объявление нашего класса Bear:

};

class Raccoon : public virtual ZooAnimal { public:

Raccoon( string name, bool onExhibit=true )

:ZooAnimal( name, onExhibit, "Raccoon" ), _pettable( false )

{}

virtual ostream& print( ostream& ) const;

bool pettable() const { return _pettable; } void pettable( bool petval ) { _pettable =

petval; }

// ...

protected:

bool _pettable;

//...

Авот объявление класса Raccoon:

};

18.5.2. Специальная семантика инициализации

Наследование, в котором присутствует один или несколько виртуальных базовых классов, требует специальной семантики инициализации. Взгляните еще раз на реализации Bear и Raccoon в предыдущем разделе. Видите ли вы, какая проблема связана с порождением класса Panda?

class Panda : public Bear,

public Raccoon, public Endangered {

public:

Panda( string name, bool onExhibit=true ); virtual ostream& print( ostream& ) const;

bool sleeping() const { return _sleeping; } void sleeping( bool newval ) { _sleeping =

newval; } // ...

protected:

bool _sleeping; // ...

};

Проблема в том, что конструкторы базовых классов Bear и Raccoon вызывают конструктор ZooAnimal с неявным набором аргументов. Хуже того, в нашем примере значения по умолчанию для аргумента fam_name (название семейства) не только отличаются, они еще и неверны для Panda.

В случае невиртуального наследования производный класс способен явно инициализировать только свои непосредственные базовые классы (см. раздел 17.4). Так, классу Panda, наследующему от ZooAnimal, не разрешается напрямую вызвать конструктор ZooAnimal в своем списке инициализации членов. Однако при виртуальном наследовании только Panda может напрямую вызывать конструктор своего виртуального базового класса ZooAnimal.

Ответственность за инициализацию виртуального базового возлагается на ближайший производный класс. Например, когда объявляется объект класса Bear:

Bear winnie( "pooh" );

то Bear является ближайшим производным классом для объекта winnie, поэтому выполняется вызов конструктора ZooAnimal, определенный в классе Bear. Когда мы пишем:

cout << winnie.family_name();

будет выведена строка:

The family name for pooh is Bear

(Название семейства для pooh – это Bear) Аналогично для объявления

Raccoon meeko( "meeko" );

Raccoon – это ближайший производный класс для объекта meeko, поэтому выполняется вызов конструктора ZooAnimal, определенный в классе Raccoon. Когда мы пишем:

cout << meeko.family_name();

печатается строка:

The family name for meeko is Raccoon

(Название семейства для meeko - это Raccoon) Если же объявить объект типа Panda:

Panda yolo( "yolo" );

то ближайшим производным классом для объекта yolo будет Panda, поэтому он и отвечает за инициализацию ZooAnimal.

Когда инициализируется объект Panda, то явные вызовы конструктора ZooAnimal в конструкторах классов Raccoon и Bear не выполняются, а вызывается он с теми аргументами, которые указаны в списке инициализации членов объекта Panda. Вот так

Panda::Panda( string name, bool onExhibit=true ) : ZooAnimal( name, onExhibit,

"Panda" ),

Bear( name, onExhibit ), Raccoon( name, onExhibit ),

Endangered( Endangered::environment, Endangered::critical ),

sleeping( false )

выглядит реализация:

{}

Если в конструкторе Panda аргументы для конструктора ZooAnimal не указаны явно, то вызывается конструктор ZooAnimal по умолчанию либо, если такового нет, выдается ошибка при компиляции определения конструктора Panda.

Когда мы пишем:

cout << yolo.family_name();

печатается строка:

The family name for yolo is Panda

(Название семейства для yolo - это Panda)

Внутри определения Panda классы Raccoon и Bear являются промежуточными, а не ближайшими производными. В промежуточном производном классе все прямые вызовы конструкторов виртуальных базовых классов автоматически подавляются. Если бы от Panda был в дальнейшем произведен еще один класс, то сам класс Panda стал бы промежуточным и вызов из него конструктора ZooAnimal также был бы подавлен.

Обратите внимание, что оба аргумента, передаваемые конструкторам Bear и Raccoon, излишни в том случае, когда они выступают в роли промежуточных производных классов. Чтобы избежать передачи ненужных аргументов, мы можем предоставить явный конструктор, вызываемый, когда класс оказывается промежуточным производным. Изменим наш конструктор Bear:

class Bear : public virtual ZooAnimal { public:

// если выступает в роли ближайшего производного класса Bear( string name, bool onExhibit=true )

:ZooAnimal( name, onExhibit, "Bear" ), _dance( two_left_feet )

{}

// ... остальное без изменения

protected:

// если выступает в роли промежуточного производного класса

Bear() : _dance( two_left_feet ) {}

// ... остальное без изменения

};

Мы сделали этот конструктор защищенным, поскольку он вызывается только из производных классов. Если аналогичный конструктор по умолчанию обеспечен и для

Panda::Panda( string name, bool onExhibit=true ) : ZooAnimal( name, onExhibit,

"Panda" ),

Endangered( Endangered::environment, Endangered::critical ),

sleeping( false )

класса Raccoon, можно следующим образом модифицировать конструктор Panda:

{}

18.5.3. Порядок вызова конструкторов и деструкторов

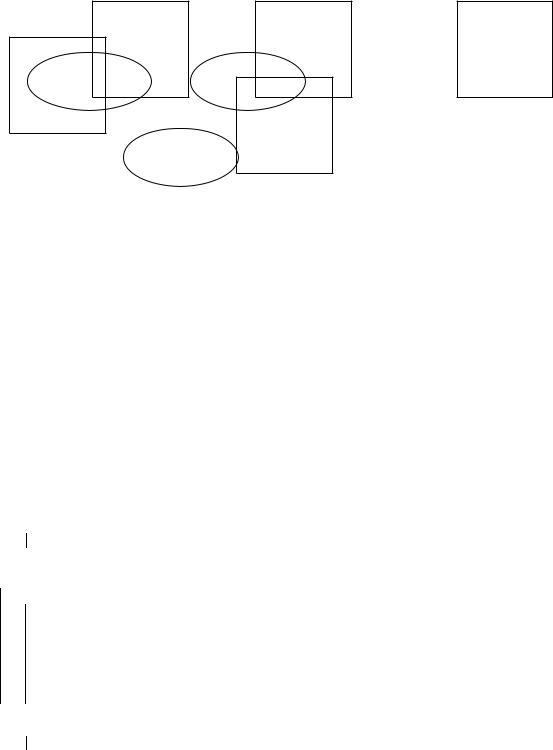

Виртуальные базовые классы всегда конструируются перед невиртуальными, вне зависимости от их расположения в иерархии наследования. Например, в приведенной иерархии у класса TeddyBear (плюшевый мишка) есть два виртуальных базовых: непосредственный – ToyAnimal (игрушечное животное) и экземпляр ZooAnimal, от

class Character { ... }; |

// персонаж |

class BookCharacter : public Character { ... }; // литературный

персонаж |

// игрушка |

class ToyAnimal { ... }; |

class TeddyBear : public BookCharacter,

public Bear, public virtual ToyAnimal

которого унаследован класс Bear:

{ ... };

Эта иерархия изображена на рис. 18.5, где виртуальное наследование показано пунктирной стрелкой, а невиртуальное – сплошной.

Character |

ZooAnimal |

ToyAnimal |

BookCharacter Bear

TeddyBear

¾¾> невиртуальное наследование

- - - -> виртуальноe наследование

Рис. 18.5. Иерархия виртуального наследования класса TeddyBear

Непосредственные базовые классы просматриваются в порядке их объявления при поиске среди них виртуальных. В нашем примере сначала анализируется поддерево наследования BookCharacter, затем Bear и наконец ToyAnimal. Каждое поддерево обходится в глубину, т.е. поиск начинается с корневого класса и продвигается вниз. Так, для поддерева BookCharacter сначала просматривается Character, а затем

BookCharacter. Для поддерева Bear – ZooAnimal, а потом Bear.

При описанном алгоритме поиска порядок вызова конструкторов виртуальных базовых классов для TeddyBear таков: ZooAnimal, потом ToyAnimal.

После того как вызваны конструкторы виртуальных базовых классов , настает черед конструкторов невиртуальных, которые вызываются в порядке объявления: BookCharacter, затем Bear. Перед выполнением конструктора BookCharacter вызывается конструктор его базового класса Character.

Если имеется объявление:

TeddyBear Paddington;

ZooAnimal(); |

// виртуальный базовый класс Bear |

ToyAnimal(); |

// непосредственный виртуальный базовый класс |

Character(); |

// невиртуальный базовый класс BookCharacter |

BookCharacter(); |

// непосредственный невиртуальный базовый |

класс |

// непосредственный невиртуальный базовый |

Bear(); |

|

класс |

|

то последовательность вызова конструкторов базовых классов будет такой:

TeddyBear(); |

// ближайший производный класс |

причем за инициализацию ZooAnimal и ToyAnimal отвечает TeddyBear – ближайший производный класс объекта Paddington.

Порядок вызова копирующих конструкторов при почленной инициализации (и копирующих операторов присваивания при почленном присваивании) такой же. Гарантируется, что деструкторы вызываются в последовательности, обратной вызову конструкторов.