- •Вопросы для контроля:

- •1. Правила внутреннего распорядка

- •3. Методы поиска неисправностей в бытовой рэа

- •Лабораторная работа 2 ,3.

- •1. Устройство лпм в различных видах магнитофонов, их кинематическая схема.

- •Неисправности лпм, устранение их, обслуживание лпм.

- •1. Б.П.Даниленко «Отечественные и зарубежные магнитофоны»

- •2. П.И.Мисюль «Техническое обслуживание и ремонт бытовой радиоаппаратуры» Основные теоретические положения.

- •Конструкции лпм.

- •Виды электродвигателей.

- •Задание по работе.

- •Методические указания по работе

- •Контрольные вопросы.

- •Лабораторная работа 4.

- •1. Б.П.Даниленко «Отечественные и зарубежные магнитофоны».

- •2. П.И.Мисюль «Техническое обслуживание и ремонт бытовой радиоаппаратуры». Основные теоретические положения.

- •Задание по работе

- •Методические указания по выполнению работы.

- •Контрольные вопросы.

- •Лабораторная работа 5.

- •Библиография.

- •1. Б.П.Даниленко «Отечественные и зарубежные магнитофоны»

- •2. П.И.Мисюль «Техническое обслуживание и ремонт бытовой радиоаппаратуры». Основные теоретические положения

- •Задание по работе.

- •Методические указания по выполнению работы.

- •Проверка основных параметров узч

- •Контрольные вопросы.

- •Лабораторная работа 6. Генераторы токов стирания и подмагничивания. Усилители записи.

- •Библиография.

- •1. Б.П.Даниленко «Отечественные и зарубежные магнитофоны»

- •2. П.И.Мисюль «Техническое обслуживание и ремонт бытовой радиоаппаратуры» Основные теоретические положения

- •Задание по работе.

- •Методические указания по выполнению работы. Установка оптимального тока подмагничивания

- •Контрольные вопросы

- •Вопросы для контроля:

- •1.Б.П.Даниленко «Отечественные и зарубежные магнитофоны»

- •2.П.И.Мисюль «Техническое обслуживание и ремонт бытовой радиоаппаратуры»

- •1. Неисправности магнитофонов, обнаружение и устранение

- •1.2 Техника безопасности при ремонте и регулировке бытовых аппаратов магнитной записи (бамз)

- •1.4 Неисправности электрической части магнитофонов

- •1.5 Неисправности блока питания Питание от гальванических элементов

- •1.6 Неисправности блока питания от сети

- •1.7 Неисправности узч

- •1.8 Неисправности магнитофона в режиме «воспроизведение»

- •1.9 Неисправности магнитофона в режиме «запись»

- •Задание на лабораторную работу:

Конструкции лпм.

По конструкции ЛПМ бывают компланарными, коаксиальными и кольцевыми. В бытовых магнитофонах применяют ЛПМ компланарного типа, элементы которого расположены в одной плоскости.

Различают две кинематические схемы компланарных ЛПМ: типа «открытой петли» и типа «закрытой петли». Кинематическая схема компланарного механизма типа «открытой петли» показана на рис. 1.

При работе в режимах записи и воспроизведения лента с подающего узла 1 сматывается и принимается приемным узлом 2. Перемешает ленту электродвигатель 6, к валу которого лента прижимается обрезиненным роликом 5. Чтобы лента не перемещалась по вертикали, применяют направляющие ролики или стойки 3, 4. Магнитные головки располагаются между направляющими стойками в следующем порядке по ходу движения ленты: стирающая 7, записывающая 8 и воспроизводящая 9,

У механизма типа «открытой петли» имеется серьезный недостаток — нестабильность вращения подающего и приемного узлов сказывается на равномерности движения ленты. От этого недостатка свободен механизм типа «закрытой петли» (рис. 2).

В этой конструкции, как и в предыдущей, имеются подающий и приемный 2 узлы. Лента прижимается к ведущему валу 3 прижимными роликами 4,5 с двух сторон. Между этими роликами лента образует петлю, охватывающую инерционный ролик 6.. Стабильность скорости записи и воспроизведения зависит от стабильности движения ленты внутри петли, где расположены головки 7, 8. При этом влияние приемного и подающего узлов на скорость ленты внутри петли ослабляется прижимными роликами.

Л ентопротяжные

механизмы типа «закрытой петли», несмотря

на очевидное достоинство, распространение

в бытовых магнитофонах не получили

по конструктивным соображениям.

ентопротяжные

механизмы типа «закрытой петли», несмотря

на очевидное достоинство, распространение

в бытовых магнитофонах не получили

по конструктивным соображениям.

Рис. 1. Лентопротяжный механизм типа «открытая петля».

Рис. 2. Лентопротяжный механизм типа «закрытая петля».

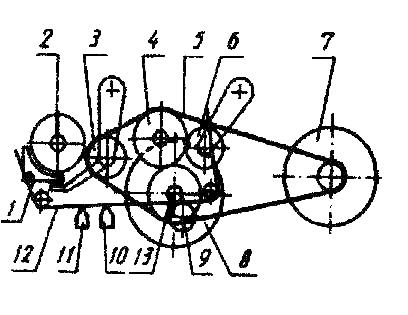

Рис. 3. Кинематическая схема однодвигательного лентопротяжного механизма катушечного магнитофона.

В

режиме ускоренной перемотки вперед на

двигатель приемного узла подается

полное напряжение, и он осуществляет

намотку ленты на приемный

узел. На двигатель подающего узла

прикладывается неполное напряжение,

обеспечивая тем самым плотность намотки.

В режиме перемотки

назад полное напряжение подается на

двигатель подающего узла и неполное -

на двигатель приемного.

В

режиме ускоренной перемотки вперед на

двигатель приемного узла подается

полное напряжение, и он осуществляет

намотку ленты на приемный

узел. На двигатель подающего узла

прикладывается неполное напряжение,

обеспечивая тем самым плотность намотки.

В режиме перемотки

назад полное напряжение подается на

двигатель подающего узла и неполное -

на двигатель приемного.

При ускоренной перемотке как вперед, так и назад ведущий двигатель отключается, а магнитные головки отводятся от ленты.

На

рис. 3 показана кинематическая схема

однодвигательного ЛПМ.

Механизм приводится в движение

электродвигателем 2. Вращение с помощью

двух пассиков 5 и 6 передается на маховик

7 ведущего вала 8 и

на правый подкатушечник 3. Натяжение

пассиков производится натяжными

роликами 4 и 11. Прижим ленты к ведущему

валу 5, на который насажан

маховик 7, осуществляется прижимным

обрезиненным роликом 9. Подматывается

лента приемным узлом 3, а необходимое

натяжение у магнитных

головок обеспечивается подающим узлом.

При ускоренной перемотке влево

ведомый диск подающего узла через

паразитный ролик прижимается

к обрезиненной насадке на валу

электродвигателя и вращается в

направлении, обратном указанному на

рисунке. Приемный узел при этом

обеспечивает

натяжение ленты. При ускоренной перемотке

вперед тяговое

усилие создает приемный узел, а подающий

— подтормаживает. Торможение ленты

в момент остановки магнитофона

производится специальными

тормозными устройствами на подающем и

приемном узлах.

и

на правый подкатушечник 3. Натяжение

пассиков производится натяжными

роликами 4 и 11. Прижим ленты к ведущему

валу 5, на который насажан

маховик 7, осуществляется прижимным

обрезиненным роликом 9. Подматывается

лента приемным узлом 3, а необходимое

натяжение у магнитных

головок обеспечивается подающим узлом.

При ускоренной перемотке влево

ведомый диск подающего узла через

паразитный ролик прижимается

к обрезиненной насадке на валу

электродвигателя и вращается в

направлении, обратном указанному на

рисунке. Приемный узел при этом

обеспечивает

натяжение ленты. При ускоренной перемотке

вперед тяговое

усилие создает приемный узел, а подающий

— подтормаживает. Торможение ленты

в момент остановки магнитофона

производится специальными

тормозными устройствами на подающем и

приемном узлах.

Лентопротяжные механизмы кассетных магнитофонов строятся также по компланарным схемам с одним, двумя и тремя электродвигателями. Наибольшее распространение получили ЛПМ кассетных магнитофонов с одним двигателем и одним или двумя пассиками.

Рис. 5 Кинематическая схема однодвигательного ЛПМ с 1 пассиком.

На рис. 4 приведена однодвигательная кинематическая схема ЛПМ с двумя пассиками. С помощью пассика 7 вращение вала электродвигателя 8 передается ведущему узлу 9. На приемный 6 и подающий 3 узлы вращение передается с маховика ведущего узла через второй пассик 4. При помощи обводного ролика 2 осуществляется изменение направления вращения подающего узла.

Рассматриваемая

кинематическая схема изображена в

положении «Стоп».

При переводе ЛПМ. в положение «Рабочий

ход» магнитные головки

11 и 12 и обрезиненный прижимной ролик 10

входят в контакт с магнитной

лентой 14. Постоянство скорости перемещения

ленты обеспечивается системой ведущий

вал 13 — прижимной ролик 10. Подмотка

ленты на приемный узел осуществляется

за счет использования в приемном узле

фрикционной муфты, а требуемое натяжение

ленты производится фрикционной

муфтой подающего узла, ведущий шкив

которого вращается в обратную

сторону.

Рассматриваемая

кинематическая схема изображена в

положении «Стоп».

При переводе ЛПМ. в положение «Рабочий

ход» магнитные головки

11 и 12 и обрезиненный прижимной ролик 10

входят в контакт с магнитной

лентой 14. Постоянство скорости перемещения

ленты обеспечивается системой ведущий

вал 13 — прижимной ролик 10. Подмотка

ленты на приемный узел осуществляется

за счет использования в приемном узле

фрикционной муфты, а требуемое натяжение

ленты производится фрикционной

муфтой подающего узла, ведущий шкив

которого вращается в обратную

сторону.

В режимах перемоток вперед и назад магнитные головки, и прижимной ролик отводятся от магнитной ленты, и с помощью одного из обрезиненных роликов 6 и 1 производится выключение фрикционной муфты приемного или подающего узлов. При остановке и переходе из одного режима работы в другой движение ленты тормозится фрикционными муфтами узлов. Применение двух пассиков упрощает конструкцию ЛПМ и позволяет обеспечить необходимую развязку ведущего узла с подающим и приемным.

Кинематическая схема однодвигательного ЛПМ с одним пассиком изображена на рис. 5. Вращение вала электродвигателя 7 с помощью пассика 5 передается маховику ведущего узла 8, шкиву фрикционной муфты приемного узла 4 и обводному ролику 3. Схема показана в режиме «Стоп». При включении рабочего хода головки 10, 11 и прижимной ролик 9 входят в контакт с магнитной лентой 12. Система ведущий вал 13 — прижимной ролик 9 приводит в движение ленту с постоянной скоростью. Требуемое натяжение магнитной ленты на участке ведущий вал — приемный узел производится фрикционной муфтой приемного узла, а натяжение на участке ведущий вал — подающий узел 2 — при помощи специального тормоза. В режиме перемотки «Вперед» магнитные головки и прижимной ролик отводятся от ленты, а обрезиненный ролик 6 производит выключение фрикционной муфты приемного узла. Натяжение ленты обеспечивается тормозом.

В режиме перемотки в обратном направлении обводной ролик 3, находящийся на подвижном рычаге, входит в зацепление со шкивом подающего узла, и вращение от ведущего узла передается на подающий. Требуемое натяжение ленты обеспечивается фрикционной муфтой приемного узла

В магнитофонах первой и высшей групп сложности применяют ЛПМ с тремя двигателями. Это позволяет обеспечить заданные параметры магнитофона и повысить надежность ЛПМ. Принцип работы трехдвигательного ЛПМ кассетного магнитофона аналогичен принципу работы такого же ЛПМ катушечного.

Двухдвигательные лентопротяжные механизмы находят применение в кассетных магнитофонах и заметных преимуществ перед одно - и трехдвигательными не имеют.

Как было сказано выше, основной задачей ЛПМ является перемещение ленты с заданной скоростью. Однако действительная скорость несколько отличается от номинальной, что приводит к возникновению искажений, вносимых в фонограмму. При медленном изменении скорости происходит изменение тональности звука, при быстром возникает частотно-амплитудная модуляция и, как следствие, частотные и нелинейные искажения. Поэтому к лентопротяжным механизмам предъявляются жесткие требования (к стабильности скорости перемещения ленты около зазоров магнитных головок).

Основными параметрами, характеризующими ЛПМ, являются: средняя скорость ленты; отклонение средней скорости от номинальной; дрейф скорости; колебания скорости; коэффициент детонации.

Средняя скорость ленты — путь, проходимый лентой в единицу времени. Значения средней скорости стандартизированы. В бытовых катушечных магнитофонах применяют в основном следующие скорости: 19,05; 9,53 и 4,76 см/с, в кассетных — 4,76 см/с и иногда 2,38 см/с.

Отклонение средней скорости от номинальной оценивается в процентах и зависит от точности изготовления деталей ЛПМ, задающих скорость движения ленты. Оно приводит к тому, что при записи и воспроизведении на разных аппаратах время воспроизведения отличается от времени записи, а также искажается тембр звуковых сигналов. Допустимое отклонение средней скорости от номинальной не должно превышать долей процента.

Дрейф скорости — случайное изменение средней скорости, оцениваемое в процентах от номинального значения. Допустимое значение дрейфа скорости в зависимости от группы сложности магнитофона лежит в пределах 0,5...3 %. Дрейф скорости вызывают: проскальзывание ленты; изменение питания электродвигателей; нестабильность частоты питающей сети; «вытягивание» ленты и т. д.

Колебания скорости — отклонение скорости от среднего значения. Возникают из-за не идеальности изготовления вращающихся элементов лентопротяжного механизма, наличия у них эксцентриситетов и эллиптичности. Эти колебания имеют периодический характер, частота их совпадает или кратна частоте вращения элементов лентопротяжного механизма.

Другим источником колебаний скорости являются продольные колебания ленты, вызванные случайным изменением коэффициента трения ленты о головки и неподвижные направляющие втулки. Такие изменения связаны с наличием шероховатости у рабочих поверхностей лент, головок и неподвижных частей лентопротяжного механизма, по которым перемещается лента. Частота этих колебаний, часто называемых струнным эффектом, зависит от материала основы и длины колеблющегося отрезка ленты.

При звукозаписи колебания скорости приводят к изменениям высоты тона, называемым детонацией. Оценивается детонация коэффициентом детонации.

Коэффициент детонации рассчитывается в процентах как отношение амплитуды колебания скорости движения ленты к номинальному значению. Для бытовых магнитофонов коэффициент детонации должен быть не более ± (0.04...0,7) %. На слух детонация воспринимается как искажение звука. Детонация с частотой 2... 10 Гц воспринимается как периодическое изменение высоты тона. Такое явление называют «плаванием» звука. Колебания скорости с частотой 10...25 Гц воспринимаются как дрожание звука, а выше 25 Гц — как хриплость.