- •Федеральное агентство по образованию рязанский государственный радиотехнический университет

- •Аннотация

- •Введение

- •1. Постановка задачи

- •2. Математическая модель операции

- •3. Вычисление коэффициентов целевой функции и системы ограничений

- •4. Решение задачи симплекс - методом

- •5. Двойственная задача

- •6. Экономическая интерпретация двойственности

- •7. Исследование чувствительности решения к изменению правых частей ограничений

- •8. Анализ чувствительности решения к изменению коэффициентов целевой функции

- •9. Граф оптимальных путей

- •10. Параметрический анализ

- •Заключение

- •Список используемой литературы

- •Лист регистрации изменений

8. Анализ чувствительности решения к изменению коэффициентов целевой функции

Анализ чувствительности полученного решения к изменению коэффициентов целевой функции предусматривает нахождение пределов изменений коэффициентов целевой функции Сj при условии неизменности полученного оптимального решения, т. е. Хi=const.

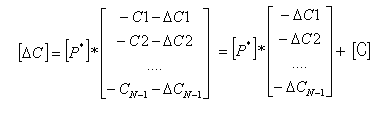

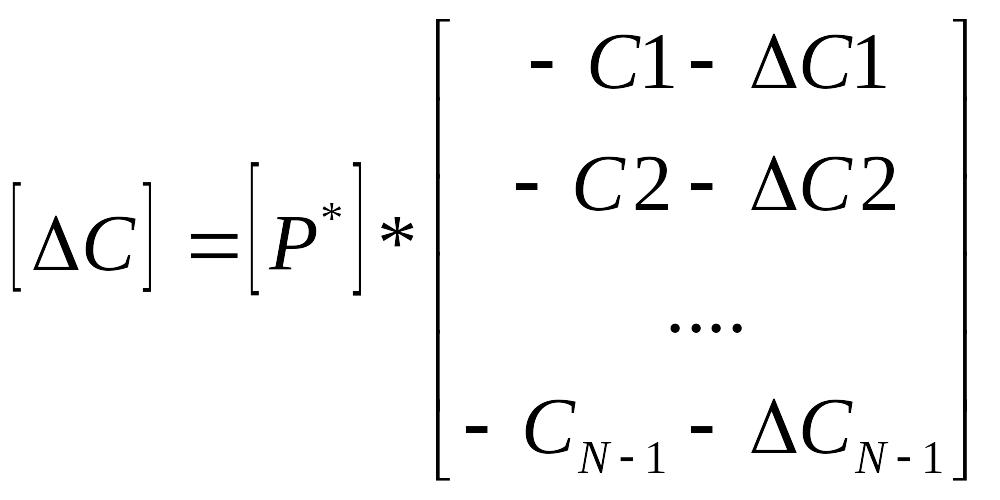

При исследовании на чувствительность решения к изменению коэффициентов целевой функции Сj прямой задачи удобно использовать решение двойственной задачи. Для двойственной задачи конечная симплекс-таблица в матричном виде может быть записана:

где [YB] – матрица-столбец базисных переменных конечной симплекс-таблицы двойственной задачи;

[P*] – матрица перехода базисных переменных конечной симплекс-таблицы двойственной задачи;

[-C1…-Cj…-CN-1]T – матрица-столбец исходных коэффициентов целевой функции прямой задачи (в двойственной задаче они играют роль правых частей ограничений);

[C] – матрица столбец конечных значений коэффициентов Сj двойственной задачи (для прямой задачи это конечное значение коэффициентов целевой функции).

Вектор устойчивости оптимального решения двойственной задачи к коэффициентам Сj равен:

Вектор устойчивости коэффициентов Сj может быть записан через матрицу преобразования двойственной задачи [P*] в виде:

Анализ легко осуществлять отдельно для изменения каждого коэффициента Сj.

Матрица

перехода

![]() для конечной симплекс-таблицы двойственной

задачи имеет вид:

для конечной симплекс-таблицы двойственной

задачи имеет вид:

Условие неотрицательности компонент вектора [∆С] приводит к системе неравенств:

0 ,06

+ ∆С2 - ∆С3

0;

,06

+ ∆С2 - ∆С3

0;

-0,03 -∆С1+0,06+∆С2 - ∆С3 0;

0,03 + ∆С4 0;

0,06+∆С2 - ∆С3 – 0,06 - ∆С5 0;

0,03 + ∆С4-0,03 -∆С6 0.

Свободные члены неравенств совпадают со значениями коэффициентов последней столбца симплекс-таблицы прямой задачи.

Анализ этой системы легко осуществить отдельно для изменения каждого коэффициента Cj. Пределы изменения коэффициента Cj при переменной Xj, оказавшейся в последней симплекс – таблице прямой задачи в числе свободных, определяются непосредственно коэффициентом в строке целевой функции этой переменной.

Изменение коэффициентов при переменных, оказавшихся в числе базисных последней симплекс – таблицы, приводит к изменению целевой функции.

|

-X2* |

-X4* |

-X3* |

-Y4* |

-Y5* |

-Y6* |

-Y7* |

-Y8* |

B |

Y1* |

-1 |

0 |

1 |

-1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,03 |

X1* |

-1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0,06 |

Y2* |

0 |

-1 |

0 |

0 |

1 |

-1 |

0 |

0 |

0 |

Y3* |

0 |

-1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

0,03 |

X5* |

-1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0,06 |

X6* |

0 |

-1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,03 |

Фmin |

15 |

1 |

34 |

41 |

14 |

1 |

20 |

15 |

-0,97 |

1) Пусть ∆С10, ∆Сi=0, i=2..6, решая систему неравенств, получим:

∆С1 ≤ 0,03;

Изменение С1 в указанном пределе не приведет к изменению как оптимального решения, так и значения целевой функции (так как X1=0), значит изменение значении целевой функции будет ∆Fmax=0.

2) Пусть ∆С20, ∆Сi=0, i=1,3..6, решая систему неравенств, получим:

∆С2 -0,03

∆С2 0

При изменении значения второго коэффициента целевой функции на ∆С2 -0,03, значение целевой функции изменится на ∆Fmax -0,45.

3) Пусть ∆С30, ∆Сi=0, i=1,2,4..6, решая систему неравенств, получим:

∆С3 ≤ 0,06;

∆С3 ≤ 0,03;

∆С3 ≤ 0

При изменении значения третьего коэффициента целевой функции на ∆С3 ≤ 0,06, значение целевой функции изменится на ∆Fmax ≤ 2,04.

4) Пусть ∆С40, ∆Сi=0, i=1..3,5,6, решая систему неравенств, получим:

∆С4 -0,03.

∆С4 0

Изменение С4 в указанном пределе не приведет к изменению как оптимального решения, так и значения целевой функции (так как X4=0), значит изменение значение целевой функции будет ∆Fmax=0.

5) Пусть ∆С50, ∆Сi=0, i=1..4,6, решая систему неравенств, получим:

∆С5 ≤ 0.

Изменение С5 в указанном пределе не приведет к изменению как оптимального решения, так и значения целевой функции (так как X5=0), значит изменение значение целевой функции будет ∆Fmax=0.

6) Пусть ∆С60, ∆Сi=0, i=1..5, решая систему неравенств, получим:

∆С6 ≤ 0.

Изменение С6 в указанном пределе не приведет к изменению как оптимального решения, так и значения целевой функции (так как X6=0), значит изменение значение целевой функции будет ∆Fmax=0.

Пусть ∆С10, ∆С30 ∆Сi=0, i=2,4,5,6, тогда получим систему неравенств:

∆С2

-0,03

∆С2

-0,03

∆С3 ≤ 0,06

Графически решение данной системы можно представить следующим образом:

Рисунок

3. Графическое решение системы

Изменение значений целевой функции будет происходить в пределах

∆Fmax ≤ 2,04.

Возьмем, для примера, из найденной области точку с координатами ∆С2=0,04, ∆С3=0,01. Произведем решение задачи с новыми значениями С2 и С3 (0,1, 0,05).

Таблица 10. Конечная симплекс-таблица прямой задачи:

|

-X1 |

-Y1 |

-Y2 |

-Y3 |

-X5 |

-X6 |

B |

Х2 |

1 |

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

15 |

Х3 |

0 |

1 |

1 |

-1 |

1 |

1 |

34 |

X4 |

0 |

-1 |

0 |

1 |

-1 |

0 |

1 |

Y4 |

1 |

-1 |

-1 |

1 |

-1 |

-1 |

56 |

Y5 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

14 |

Y6 |

0 |

-1 |

-1 |

1 |

-1 |

-1 |

1 |

Y7 |

0 |

-1 |

-1 |

1 |

-1 |

-1 |

20 |

Y8 |

0 |

1 |

0 |

-1 |

1 |

0 |

15 |

Fmax |

0,10 |

0 |

0,10 |

0,05 |

0,01 |

0,02 |

1,21 |

Значение рабочей точки не изменилось: Х2=15 и Х3=34.