- •Дыхательная система

- •Система органов дыхания в норме

- •Пороки развития

- •Болезни бронхов и бронхиол

- •Болезни легких

- •Вирусные инфекции вызывают диффузное альвеолярное повреждение (dad) или интерстициальную пневмонию

- •Наиболее распространенная причина абсцесса легкого – аспирация

- •Редкие альвеолярные болезни

- •Хронический бронхит

- •Бронхиальная астма характеризуется эпизодами диффузной бронхиальной обструкции в ответ на множество стимулов

- •Пневмокониозы

- •Силикоз вызван ингаляцией диоксида кремния – кварца (песка)

- •Пневмокониоз угольных рабочих (антракоз) отражает ингаляцию угольных частиц

- •Связанные с асбестом болезни могут быть реактивными или относится к новообразованию

- •Бериллиоз характеризуется казеифицирующими гранулёмами

- •Талькоз – следствие длительного и тяжелого воздействия тальковой пыли.

- •Интерстициальные болезни легких

- •Аллергический пневмонит (внешний аллергический альвеолит) является ответом на инспирацию аллергенов.

- •Саркоидоз – гранулематозное заболевание неизвестной этиологии

- •Десквамативная интерстициальная пневмония (dip) - диффузное заболевание легких, характеризующееся выраженным скоплением макрофагов в альвеолах

- •Респираторная бронхиолит-интерстициальная болезнь легких – заболевание курильщиков.

- •Организующаяся пневмония (криптогенная организующаяся пневмония) характеризуется образованием полиповидных разрастаний, заполняющих просвет бронхиол и прилежащих альвеол

- •Лимфоидная интерстициальная пневмония встречается при аутоиммунных заболеваниях

- •Гистиоцитоз Лангерганса (гистиоцитоз X) проявляется локальной и системной пролиферацией клеток

- •Лимфангиолейомиоматоз (лалм) своеобразная патологическая гладкомышечная пролиферация в легком и лимфатических сосудах

- •Гранулематоз Вегенера поражает дыхательные пути и почки

- •Синдром Чардж-Стросса (эозинофильный гранулематозный ангиит) проявляется астмой, эозинофилией и васкулитами

- •Некротизирующий саркоидный гранулематоз характеризуется крупными полями некрозов и васкулитом

- •Легочная гипертензия

- •Легочная гипертензия может иметь прекапиллярное или посткапиллярное происхождение

- •Гамартома легкого

- •Рак легкого

- •Плевра Пневмоторакс

- •Опухоли плевры

- •Злокачественная мезотелиома – результат воздействия асбеста

Хронический бронхит

Лучшим определением хронического бронхита является клиническое определение. Это хронический продуктивный кашель без видимой причины в течение большей половины времени на протяжении двух лет.

Патогенез

Хронический бронхит – прежде всего болезнь курильщиков сигарет (см. Главу 8): 90% больных являются курильщиками. Некурящие люди составляют менее 5% всех больных хроническим бронхитом, около 10 – 15% составляют лица, курящие умеренно и больше 25% лиц курят много. У больных хроническим бронхитом респираторных инфекций встречаются чаще и протекают тяжелее. В свою очередь, респираторные инфекции способствуют прогрессии хронического бронхита. Хронический бронхит более распространен среди городских жителей, которые пребывают в весьма загрязненной атмосфере, а также среди рабочих, вдыхающий ядовитые индустриальные испарения. Однако, в патогенезе хронического бронхита, курение сигарет значительно опережает все прочие факторы.

Как именно дым сигарет и другие факторы повреждают бронхи выяснено не до конца. В экспериментах у грызунов, которые дышат дымом сигарет или которым инстиллируется раствор SO2 возникает плоскоклеточная метаплазия бронхиального эпителия. Подобное изменение вызываются введением в бронхи некоторых протеаз, но если предварительно в бронхи вводить антипротеазы, то метаплазия не наступает. Метаплазию эпителия бронхов также удалось получить у грызунов после регулярного введения адренергических и холинергических агонистов. Этот факт позволяет предлагать, что возбуждение вегетативной нервной системы может играть некоторую роль в патогенезе хронического бронхита.

Патология

Главный морфологический признак хронического бронхита – гиперплазия бронхиального слизь-продуцирующего аппарата (рис. 12-40). В бронхиальных железах расположено два типа клеток: многочисленные бледные слизистые клетки и немногочисленные зернистые базофильные серозные клетки. Хронический бронхит характеризуется гиперплазией и гипертрофией слизистых клеток по отношению к серозным (рис. 12-41).

Индекс Рейда – это мера увеличения в размере слизистых желез (см. рис. 12-40). Он вычисляется делением толщины бронхиальных желез на толщину всей стенки (от базальной мембраны до внутреннего перихондрия). Нормальный индекс Рейда составляет 0,4 и менее; при хроническом бронхите он более 0,5.

Другие морфологические признаки хронического бронхита весьма вариабельны и включают:

Избыток слизи в бронхах разного калибра;

«Ямки» на поверхности респираторного эпителия, которые представляют собой расширенные протоки бронхиальных желез;

Утолщение бронхиальной стенки за счет переполнения желез слизью и отека, что сопровождается сужением просвета;

Увеличение числа (гиперплазия) бокаловидных клеток в мерцательном эпителии;

Утолщение базальной мембраны;

Плоскоклеточная метаплазия мерцательного эпителия, отражающее повреждающее действие табачного дыма.

Клинические проявления

Хронический бронхит часто сопровождается эмфиземой (см. ниже). Характерным симптомом является продуктивный кашель в течение многих лет. Первоначально кашель и отхаркивание мокроты беспокоят в зимний период, но по мере прогрессирования заболевания указанные жалобы имеются в течение всего года. В последствии может присоединяться одышка при физической нагрузке и цианоз, а также развиваться легочное сердце. Недостаточность кровообращения при декомпенсации легочного сердца характеризуется цианозом и отеками. Такой характерный вид больного в англоязычной литературе называется «blue bloater».

Рис. 12-40. Хронический бронхит. Подслизистая основа бронха очень расширена за счет гиперплазии желез, которые составляют более 50% от всей толщины бронхиальной стенки. Для вычисления индекса Рейда надо максимальную толщину бронхиальных желез (b—c) разделить на толщину всей бронхиальной стенки (a—d).

Рис. 12-41. Хронический бронхит. Морфологические изменения при хроническом бронхите.

Дыхательная недостаточность проявляется гипоксемией и гиперкапнией. Прогрессированию дыхательной недостаточности у пациентов с выраженным хроническим бронхитом могут способствовать респираторные инфекции, тромбоэмболия, левожелудочковая недостаточность и эпизоды выраженного воздушного загрязнения. Из-за избыточной бронхиальной секреции больные хроническим бронхитом имеют повышенный риск по развитию бактериальных инфекций, особенно Haemophilus influenzae и Streptococcus pneumoniae.

При выявлении хронического бронхита пациентам надо предложить прекратить курение. Основами лечения является применение бронхолитиков и муколитиков, а также своевременная антибактериальная терапия присоединившихся респираторных инфекций.

Эмфизема закономерно развивается у курильщиков

Эмфизема – хроническое заболевание легких, характеризующаяся расширением воздушных пространств, расположенных дистальнее терминальных бронхиол, с разрушением межальвеолярных перегородок, но без фиброза. Эмфизема классифицируется по анатомическим признакам, но более важное значение имеет степень ее выраженности. Необходимо помнить, что у одного больного может быть несколько вариантов эмфиземы.

Патогенез

Главная причина эмфиземы – курение сигарет. Умеренно выраженная и выраженная эмфизема редко встречается у некурящих (см. Главу 8). Полагают, что в патогенезе эмфиземы существенную роль играет баланс между синтезом эластина и его катаболизмом в легком (рис. 12-42). Другими словами, эмфизема возникает при повышении активности эластаз (serine elastase) или при понижении активности антиэластаз.

У курильщиков в промывной жидкости бронхоальвеолярного лаважа обнаруживаются многочисленные нейтрофилы, которые содержат эластазу и другие протеазы. Курение также снижает активность α1-антитрипсина (α1-AT). Таким образом, активированные эластазы, не встречающие подавляющих факторов, начинают разрушение эластических волокон в стенках альвеол. Помимо эластаз активируются и другие протеазы, которые также переваривают альвеолярный каркас. Эта теория ждет своего подтверждения.

ДЕФИЦИТ α1-AT. Наследственный дефицит α1-AT имеется приблизительно у 1% всех пациентов с хронической обструктивной болезнью легких и более распространен у молодых лиц с выраженной эмфиземой. α1-AT – циркулирующий в крови гликопротеид, синтезированный в печени. Это главный ингибитор разнообразных протеаз, включая эластазу, трипсин, химотрипсин, тромбин и бактериальные протеазы. α1-AT составляет 90% антипротеиназной активности крови. В легких наиважнейшим эффектом α1-AT является подавление нейтрофильных эластаз, ферментов переваривающих эластин и другие структурные компоненты межальвеолярных перегородок.

Количество и тип α1-AT определяется парой кодоминантных аллелей, обозначаемых Pi (protease inhibitor). Наиболее распространенный генотип, PiM, теперь насчитывает приблизительно 75 вариантов. Наиболее серьезная аномалия связана с PiZ аллелью, которая отмечается приблизительно у 5% населения. Она более распространена у лиц Скандинавского происхождения и редко бывает у евреев, чернокожих и японцев. PiZZ гомозиготы имеют только 15 – 20% от нормальной концентрации α1-AT в плазме, потому что аномальный белок плохо секретируется печенью. Эти люди имеют большой риск развить цирроз печени (см. Главу 14) и эмфизему легких. Фактически, большинство пациентов с клинически диагностированной эмфиземой в возрасте до 40 лет имеет α1-AT дефицит (PiZ). Среди некурящих PiZZ гомозигот, средний возраст начала эмфиземы составляет 45 – 50 лет; у курящих – приблизительно 35 лет. Однако, у двух третей некурящих PiZZ гомозигот эмфизема не развивается. Связь дефицита α1-AT с эмфиземой подтверждает концепцию, что само по себе курение сигарет вызывает эмфизему путем нарушения баланса в протеазо-антипротеазной системе легких.

Патология

Эмфизема классифицируется по локализации повреждений внутри ацинуса (рис. 12-43).

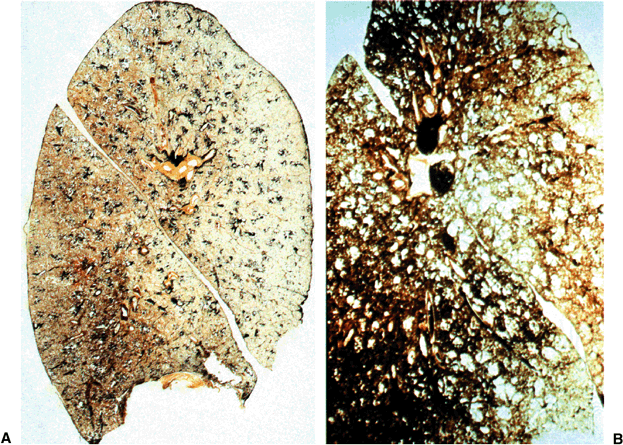

ЦЕНТРИЛОБУЛЯРНАЯ ЭМФИЗЕМА. Эта форма эмфиземы наиболее часто вызывается курением сигарет. Центрилобулярная эмфизема характеризуется разрушением нескольких респираторных бронхиол в центральной части легочной дольки сразу после терминальной бронхиолы (рис. 12-44A). Долька – самая маленькая структурная единица легкого, состоящая из нескольких ацинусов и ограниченная перегородками. Расширенные просветы респираторных бронхиол отделены друг от друга и от междольковых перегородок альвеолярными ходами и альвеолами нормального размера. По мере прогрессирования центрилобулярной эмфиземы, дистальные структуры также могут вовлекаться (рис. 12-44B). Терминальные бронхиолы воспалены и сужены. Центрилобулярная эмфизема более выражена в верхних отделах легких (верхние доли и верхний сегмент нижней доли). Очаговая пылевая эмфизема (focal dust emphysema) – заболевание шахтеров, добывающих каменный уголь. Она напоминает центрилобулярную эмфизему. Отличием является меньшая степень расширения воздушных пространств, их регулярное чередование и отсутствие воспаления бронхиол. Данное заболевание, скорее всего, вызвано растяжением альвеол, а не разрушением их стенок. Очаговая пылевая эмфизема обсуждается ниже в разделе, посвященном пневмокониозам.

ПАНАЦИНАРНАЯ ЭМФИЗЕМА. При панацинарной эмфиземе вовлечен весь ацинус (рис. 12-45A, B). При сравнении гистологического строения нормального легкого и легкого с дефицитом α1-AT четко видна потеря альвеолярных перегородок (рис. 12-46). В финале, панацинарная эмфизема формирует из стромы кружевные структуры («cotton-candy lung»). Диффузная панацинарная эмфизема обычно связана с дефицитом α1-AT. Она также часто встречается у курильщиков сигарет в сочетании с центрилобулярной эмфиземой. В таких случаях, панацинарные изменения имеют тенденцию возникать в нижних отделах легких, тогда как центрилобулярная эмфизема локализуется в верхних отделах.

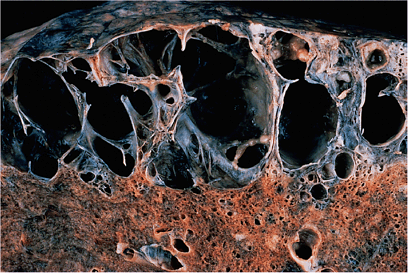

ОЧАГОВАЯ (БУЛЛЁЗНАЯ) ЭМФИЗЕМА (localised emphysema). Это состояние, ранее известное как «paraseptal emphysema», характеризуется разрушением альвеол только на одном или нескольких ограниченных участках. Остальные отделы легких не страдают. Очаговая эмфизема локализуется в субплевральных отделах и обычно встречается в верхушках легких (рис. 12-47). Сама очаговая эмфизема не причиняет никакого беспокойства, но она может разорваться и привести к пневмотораксу (см. ниже). Прогрессирование локализованной эмфиземы может приводить к большим полям деструкции, называемые буллами. Булла – субплевральный тонкостенный воздушный пузырь, диаметром от 2 см и более.

Клинические проявления

Большинство пациентов с симптоматической эмфиземой – лица от 60 лет и старше. Все они длительно страдают одышкой при физической нагрузке и минимальный сухим кашлем. При выраженной эмфиземе у больных отмечается учащенное дыхание с затрудненным выдохом (экспираторная одышка), часто они используют вспомогательную дыхательную мускулатуру. Типичным рентгенологическим признаком служит увеличение размера легких, что характеризуется низким уровнем стояния куполов диафрагмы и увеличенным передне-задним размером грудной клетки (бочкообразная грудная клетка). Кроме того, бронховаскулярный рисунок не достигает периферии легочных полей. Учащено дыхание и увеличенный минутный объем позволяет поддерживать насыщение кислородом артериальной крови почти на нормальном уровне. Эти больные в англоязычной литературе получили название «pink puffers». В отличие от преобладания хронического бронхита, при преобладании эмфиземы, риск развития рецидивирующих легочных инфекций не высок и легочное сердце развивается реже. Течение эмфиземы прогрессирующее. Адекватного лечения пока не разработано.

Рис. 12-42. Теория протеолизно-антипротеолизного патогенеза эмфиземы. Курение сигарет тесно связано с развитием эмфиземы. Некоторые продукт табачного дыма вызывают воспалительную реакцию. Эластаза нейтрофилов - самый мощный фермент, разрушающий эластичную ткань легкого. В нормальных условиях активность эластазы подавляется α1-антитрипсином, но табачный дым, самостоятельно или посредством образования свободных радикалов инактивирует α1-антитрипсин. H2O2 = перекись водорода; O2- = свободный радикал кислорода; PMN = полинуклеарный нейтрофил.

Рис. 12-43. Типы эмфиземы. Ацинус – структурно-функциональная единица легкого, расположенная дистальнее терминальной бронхиолы. Ацинус состоит из респираторных бронхиол, альвеолярных ходов, альвеолярных мешочков и альвеол. При центрилобулярной (проксимальной ацинарной) эмфиземе в основном вовлечены респираторные бронхиолы. При очаговой (дистальной ацинарной) эмфиземе преимущественно поражены альвеолярные ходы. При панацинарной эмфиземе поражен весь ацинус.

Рис. 12-44. Центрилобулярная эмфизема. A. Срез целого легкого, наклеенный на картон. Это левое легкое курильщика с признаками умеренно выраженной эмфиземы: расширенные воздушные пространства рассеянны по обеим долям. Они представляют собой разрушенные респираторные бронхиолы в центрах легочных долек. Эти пространства окружены неповрежденной легочной паренхимой. B. В тяжелых случаях центрилобулярная эмфизема проявляется крупными воздушными пространствами неправильной формы.

Р ис.

12-45. Панацинарная эмфизема. A.

Срез целого легкого, наклеенный на

картон. Это левое легкое больного с

выраженной эмфиземой демонстрирует

распространенное разрушение легочной

паренхимы с участками образования

кружевных структур. B.

Панацинарная эмфизема у пациента с

дефицитом α1-антитрипсина.

Потеря альвеолярных стенок сопровождается

заметным увеличением

воздушных пространств.

ис.

12-45. Панацинарная эмфизема. A.

Срез целого легкого, наклеенный на

картон. Это левое легкое больного с

выраженной эмфиземой демонстрирует

распространенное разрушение легочной

паренхимы с участками образования

кружевных структур. B.

Панацинарная эмфизема у пациента с

дефицитом α1-антитрипсина.

Потеря альвеолярных стенок сопровождается

заметным увеличением

воздушных пространств.

Рис. 12-46. Панацинарная эмфизема. A. Легкое при дефиците α1-антитрипсина: видны большие, неправильные воздушные пространства, очень мало межальвеолярных перегородок. B. Срез нормального легкого при том же увеличении.

Рис. 12-47. Буллезная эмфизема. В субплевральной паренхиме располагаются воздушные пространства, обусловленные потерей альвеол.