- •Дыхательная система

- •Система органов дыхания в норме

- •Пороки развития

- •Болезни бронхов и бронхиол

- •Болезни легких

- •Вирусные инфекции вызывают диффузное альвеолярное повреждение (dad) или интерстициальную пневмонию

- •Наиболее распространенная причина абсцесса легкого – аспирация

- •Редкие альвеолярные болезни

- •Хронический бронхит

- •Бронхиальная астма характеризуется эпизодами диффузной бронхиальной обструкции в ответ на множество стимулов

- •Пневмокониозы

- •Силикоз вызван ингаляцией диоксида кремния – кварца (песка)

- •Пневмокониоз угольных рабочих (антракоз) отражает ингаляцию угольных частиц

- •Связанные с асбестом болезни могут быть реактивными или относится к новообразованию

- •Бериллиоз характеризуется казеифицирующими гранулёмами

- •Талькоз – следствие длительного и тяжелого воздействия тальковой пыли.

- •Интерстициальные болезни легких

- •Аллергический пневмонит (внешний аллергический альвеолит) является ответом на инспирацию аллергенов.

- •Саркоидоз – гранулематозное заболевание неизвестной этиологии

- •Десквамативная интерстициальная пневмония (dip) - диффузное заболевание легких, характеризующееся выраженным скоплением макрофагов в альвеолах

- •Респираторная бронхиолит-интерстициальная болезнь легких – заболевание курильщиков.

- •Организующаяся пневмония (криптогенная организующаяся пневмония) характеризуется образованием полиповидных разрастаний, заполняющих просвет бронхиол и прилежащих альвеол

- •Лимфоидная интерстициальная пневмония встречается при аутоиммунных заболеваниях

- •Гистиоцитоз Лангерганса (гистиоцитоз X) проявляется локальной и системной пролиферацией клеток

- •Лимфангиолейомиоматоз (лалм) своеобразная патологическая гладкомышечная пролиферация в легком и лимфатических сосудах

- •Гранулематоз Вегенера поражает дыхательные пути и почки

- •Синдром Чардж-Стросса (эозинофильный гранулематозный ангиит) проявляется астмой, эозинофилией и васкулитами

- •Некротизирующий саркоидный гранулематоз характеризуется крупными полями некрозов и васкулитом

- •Легочная гипертензия

- •Легочная гипертензия может иметь прекапиллярное или посткапиллярное происхождение

- •Гамартома легкого

- •Рак легкого

- •Плевра Пневмоторакс

- •Опухоли плевры

- •Злокачественная мезотелиома – результат воздействия асбеста

Пороки развития

БРОНХИАЛЬНАЯ АТРЕЗИЯ. Эта аномалия наиболее часто вовлекает бронх апикального заднего сегмента верхней доли левого легкого. У младенцев атрезия сегмента может приводить к перерасширению других отделов легкого. В более поздней жизни, перерасширенная доля может стать эмфизематозной. Бронхиальная слизь, скапливающаяся в области атрезии может выглядеть при рентгенологическом исследовании как тень.

ЛЕГОЧНАЯ ГИПОПЛАЗИЯ. Это состояние отражает неполное или дефектное развитие легкого. Легкое уменьшено из-за меньшего количества ацинусов или уменьшения их в размере. Легочная гипоплазия - наиболее частая врожденная аномалия легкого, обнаруживается в 10 % аутопсий новорожденных. В большинстве случаев (90 %), гипоплазия сочетается с другими врожденными аномалиями, большинство, которые затрагивают грудную клетку. Повреждение может сопровождаться гипоплазией бронхов и легочных сосудов, если повреждение происходит на ранних сроках беременности, например - врожденная диафрагмальная грыжа. Легочная гипоплазия также замечена в трисомии 13, 18, и 21.

![]() Патогенез

Патогенез

Три главные причины развития гипоплазии легочной ткани:

Сжатие легкого, что обычно вызвано врожденной диафрагмальной грыжей, чаще слева, вследствие нарушения закрытия плевроперитонеального канала. Грыжевые выпячивания из брюшной полости в плевральную полость могут быть различных размеров, что влияет на степень легочной гипоплазии. Встречались такие крайние степени грыжевых выпячиваний, когда легкое на пораженной стороне было уменьшено до маленького комочка ткани, а легкое на противоположной стороне было гипоплазировано. В случаях незначительного выпячивания гипоплазия настолько небольшая, что младенец не имеет никаких признаков, и диагноз устанавливается случайно при рентгенографии. Другие причины гипоплазии включают аномалии грудной стенки, наличие плеврального выпота и асцита (как при водянке плода).

Маловодие (недостаточный объем амниотической жидкости), обычно возникающее из-за мочеполовых аномалий, является важной причиной легочной гипоплазии.

Уменьшение дыхательных движений в эксперименте приводит к гипопластическим легким.

ВРОЖДЕННАЯ ЖЕЛЕЗИСТО-КИСТОЗНАЯ МАЛЬФОРМАЦИЯ. Эта распространенная аномалия состоит из неравномерно распределенных бронхиолоподобных структур разных размеров. Большинство случаев отмечено в первые 2 года жизни. Процесс обычно затрагивает одну долю легкого и состоит из множественных кистозных пространств, выстланных эпителием бронхиол и разделенными прослойками фиброзной ткани (рис. 12-3). Некоторые пациенты с врожденной железисто-кистозной мальформацией имеют другие врожденные пороки развития. Наиболее распространенные клинические признаки - респираторный дистресс-синдром и цианоз. Резекция измененного участка - единственный метод лечения.

Рис. 12-3. Врожденная железисто-кистозная мальформация. Множественные железистоподобные пространства выстланы эпителием бронхиол.

БРОНХОГЕННАЯ КИСТА. Это множественный порок развития, расположенный внелегочно, представляет собой полостные образования, заполненные жидкостью и выстланные респираторным эпителием и ограниченные стенками, содержащими мышцу и хрящ. Они наиболее часто обнаруживаются в middle средостении. У новорожденных бронхогенная киста может сдавливать крупные бронхи и вызывать респираторный дистресс-синдром. Вторичное инфицирование кисты у более старших пациентов может вести к кровоизлиянию и перфорации. Много бронхогенных кист протекают бессимптомно и обнаруживаются случайно на рентгенограммах.

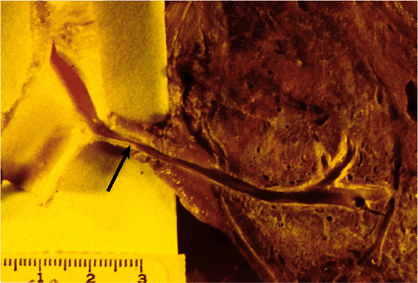

ВНЕДОЛЕВАЯ СЕКВЕСТРАЦИЯ. Внедолевая секвестрация - масса легочной ткани, которая не связана с бронхиальным деревом и расположена вне легкого. Кровоснабжает изолированную ткань специально развитая ветвь аорты (рис. 12-4).

Рис. 12-4. Внедолевая секвестрация. Изолированная легочная ткань расположена вне паренхимы легкого и не связано с бронхиальным деревом. Она снабжена аберантной артерией (стрелка), отходящей от аорты.

Патогенез

Это повреждение, как полагают, исходит из выпячивания передней кишки, отдельно от легочного зачатка, но позже связь с передней кишкой теряется. Аномалия встречается у мужчин чаще в 3 - 4 раза, и сочетается с другими аномалиями у двух третей пациентов.

![]() Патология

Патология

Макроскопически внедолевая секвестрация - пирамидообразная или округлая масса, покрытая париетальной плеврой, от 1 до 15 см в наибольшем диаметре. Микроскопически видны расширенные бронхиолы, альвеолярные ходы и альвеолы. Инфекция или инфаркт могут изменять гистологическое строение.

![]() Клинические

проявления

Клинические

проявления

В половине случаев, внедолевая секвестрация распознается в первом месяце жизни. К 2 летнему возрасту, диагноз установлен у 75 % пациентов. В новорожденном периоде, часто в течение первого дня жизни, аномалия может проявляться как одышка и цианоз. У старших детей, причиной обращения за медицинской помощью могут явиться рецидивирующие бронхолегочные инфекции. Лечение - хирургическое.

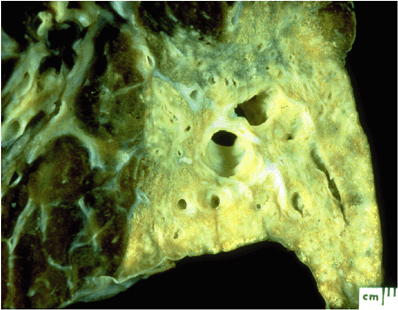

ВНУТРИДОЛЕВАЯ СЕКВЕСТРАЦИЯ. Внутридолевая секвестрация – масса легочной ткани внутри легкого и окруженная висцеральной плеврой, но изолированная от трахеобронхиального дерева и кровоснабжаемая крупной артерией (рис. 12-5). Много лет, данное патологическое состояние рассматривалось как врожденная мальформация, но теперь полагают, что оно может быть и приобретенным.

Рис. 12-5. Внутридолевая секвестрация. Изолированная ткань находится в пределах висцеральной плевры и демонстрирует кистозные изменения и плотный фиброз. Была обнаружена аберрантная артерия (не показана).

Патология

Внутридолевая секвестрация в большинстве случаев располагается в нижней доле легкого. Двустороннее поражение встречается редко. При макроскопическом исследовании определяется изолированная легочная ткань с признаками хронической пневмонии и пневмосклероза с кистозной трансформацией. Кисты диаметром до 5 см, лежат в плотной волокнистой строме. Микроскопически, кистозные пространства выстланы кубическим или призматическим эпителием, в просветах содержатся пенистые макрофаги и эозинофильный материал. Часто отмечается хроническое интерстициальное воспаление и гиперплазия лимфоидных фолликулов. Может быть обнаружена острая и карнифицирующая пневмония.

Клинические проявления

Кашель, отхождение мокроты и рецидивирующая пневмония отмечаются почти у всех пациентов. Заболевание чаще отмечается у подростков и у молодых людей. В первом десятилетии жизни выявляется только четвертая часть случаев, а у младенцев выявляется крайне редко. Часто требуется хирургическое лечение.