- •Древняя япония

- •Японская императрица Дзингу с дружиной плывёт на завоевание Кореи.

- •Военное дело древнего востока

- •Воины Древнего Востока:

- •Античность

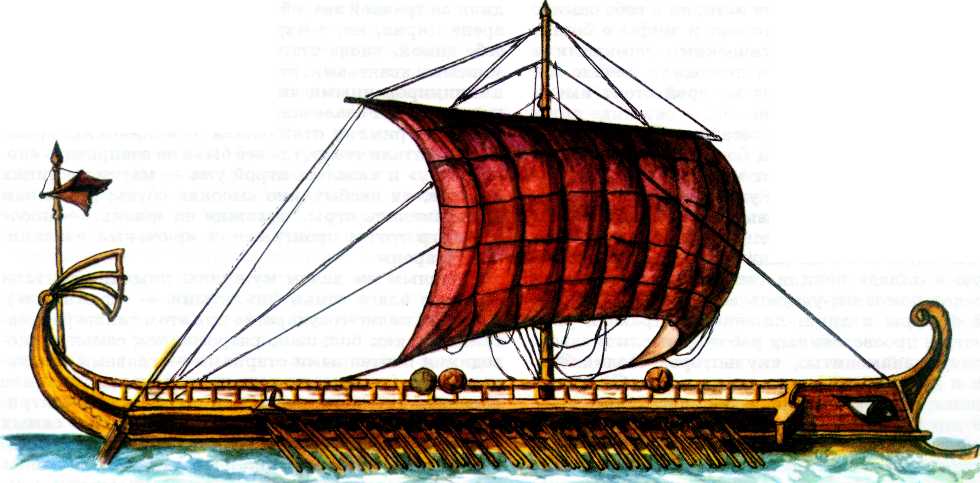

- •Триера.

- •Древняя греция

- •Б. Границы и названия главных областей Греции.

- •Троянская война

- •Поход греков на Трою около 1200 г. До н. Э.

- •Ввоз Троянского коня.

- •Солон. Законодательство в античности

- •Солон перед греками.

- •Перикл. Афинская демократия

- •Афинская школа.

Античность

Уже на протяжении пятисот лет, начиная с эпохи Возрождения, европейцы называют историю Древней Греции и Древнего Рима «золотым веком» человечества. Действительно, античная культура имела множество притягательных сторон, сильно действующих и на современных людей: разумное и соразмерное человеку устройство общества, гармония человека и природы, сочетание религиозного чувства с большой свободой мышления, постоянная устремлённость к красоте и добру. Попытки «возродить античность» очень многое дали Западной Европе Нового времени, хотя, конечно, результаты этого «возрождения» сильно отличались от античных образцов. Постоянное сопоставление, сравнение себя с греко-римским миром стало правилом для новой Европы; многие историки и сейчас искренне убеждены, что, изучая афинскую демократию века Перикла, можно извлечь важные для современных политиков уроки. Но не мешает ли нам это вечное сравнение «нынешнего» с «прошлым» увидеть античность такой, какой она была на самом деле, была, так сказать, «для себя самой»? Очень может быть. Древние греки вовсе не знали, что им суждено стать родоначальниками демократии, философии и изящных искусств; они попросту обживали свой небольшой и довольно скудный уголок Средиземноморья, внимательно приглядываясь к могущественным и опытным соседям — финикийцам и критянам, египтянам и сирийцам. Границу между своей родиной и Востоком сами греки проводили далеко не так резко, как современные историки; Восток притягивал эллинов как магнит. Не случайно Александр Македонский пришёл в Бактрию и Индию не как завоеватель-чужестранец, а объявив себя наследником иранского царя.

Достаточно взглянуть на лица ранних греческих статуй-куросов, изображающих юного Аполлона, чтобы понять всю глубину восточных корней архаической Греции. Характерный разрез глаз, милостивая улыбка Будды на губах — весь облик куроса являет собой древневосточного бога, закрытого для человеческой мольбы, равнодушного к людским делам. Скорее всего восточное происхождение имели и мистерии — древнейшие таинственные религиозные обряды греков. Эллины по-восточному любили роскошь, их ослепляло сочетание золота, слоновой кости и драгоценных камней, прельщали пурпурные одежды. Вкусы греков по существу не так уж сильно отличались от пристрастий презираемых

ими варваров — неспроста греческие мастера-ювелиры умели так хорошо приспосабливать свои изделия к запросам варваров-заказчиков, например скифских вождей. Даже суровые спартанцы не оставались равнодушны к прелестям Востока — спартанский полководец Павсаний был известным любителем всего персидского. Афинские аристократы Фемистокл, Мильтиад, Алкивиад чувствовали себя в Азии как дома. Греческие города Малой Азии — Милет, Эфес, Галикарнас, Смирна — походили на окна, постоянно распахнутые на восток. В эти окна дул ветер, несущий соблазнительные запахи пустыни и благовоний...

Эллины были плоть от плоти окружавшего их мира и вовсе не «спустились с неба», чтобы создать новую цивилизацию. Их особенные взгляды на жизнь и их неповторимый общественный строй складывались постепенно, из века в век. Точно так же, понемногу, греки осознавали и свои отличия от варваров — всех прочих людей, живущих не так, как они сами.

В первую очередь эллинская культура открыла для себя море как стихию, в которой может жить человек. Ни один из древних и современных поэтов не умел описывать море так, как это делал Гомер, перечисляя все его оттенки, от винно-красного до изумрудного, и представляя Океан живым, грозным и вечным существом. Море дарило греку ощущение свободы; оно же наделяло его острым чувством судьбы, восприятием мира как Космоса, целого. Любимыми героями эллинов были мореплаватели — Ясон, Геракл, Одиссей. Тот, кто уходил в море, одновременно и выражал покорность воле богов, и бросал им вызов. Герой-мореплаватель в глазах греков был похож на мага, способного перехитрить буйного Посейдона, силой одолеть Нерея, Протея и других морских богов. Море сводило человека с богами один на один; равнодушная улыбка куроса сменялась единоборством хитрости и силы.

Особенности религиозного сознания греков были связаны и с тем, что Эллада никогда не знала деспотической власти царей. На скудных землях материковой Греции бессмысленно было создавать крупные царские хозяйства, основанные на труде тысяч подневольных людей, как это происходило в Египте и Междуречье. Государство не стало у греков сложным и хорошо отлаженным хозяйственным механизмом — напротив, оно сохранило все основные черты общинной организации, простой и основанной на равенстве её членов. Сохранение об-

110

щинного строя избавило эллинов от необходимости «подгонять» свои верования под требования сильной централизованной деспотии; полис, или община-государство, был силён не столько единством веры своих граждан в богов, сколько единством их интересов. Поэтому греки отличались большой терпимостью, если не сказать равнодушием, во всём, что касалось религии. Позволительно было высказывать любые взгляды о происхождении мира и богов, рассказывать не совсем приличные истории о громовержце Зевсе, иронически изображать богов во время театральных представлений. Сурово наказывались лишь воровство в храмах и осквернение статуй богов, выставленных на улицах и площадях.

Полис оказался настолько удачной формой совместной жизни людей, что не нуждался в религиозных подпорках. Эллины обрели невиданную ранее свободу в обращении с миром богов и таинственных сил, распоряжающихся человеческой судьбой. Они впервые смогли наметить границу между разумом и мифом, между человеком и природой. По словам Архимеда, для того, чтобы перевернуть мир, нужна была лишь точка опоры. Такую точку опоры эллин нашёл в полисе. И мир перевернулся. Человек перестал быть простой игрушкой в руках равнодушных богов или их лукавым, но слабым противником. Грек становится «наблюдателем мира», как бы театральным зрителем, одновременно продолжая чувствовать себя затерянной в космосе пылинкой. Наблюдателю было интересно всё — и ход небесных светил, и соотношение сторон геометрических фигур, и перебранки между богами.

Эта позиция «наблюдателя» определила многое в характере греков. Именно она породила неподра-

жаемую греческую иронию, склонность к неторопливым, спокойным раздумьям и любовь к театральным представлениям. Естественно, что наблюдатель считал центром мира ту точку, с которой он производил свои наблюдения, поэтому мир эллинской культуры резко противопоставлялся иноплемённому, варварскому (слово «варвар» происходит от греческого «барбарос» — «бормотание, несвязная речь»; так греки называли тех, кто не знал их языка). Грек не только напряжённо вглядывался в мир, но ещё и умел рассказать о нём; он сознательно использовал живую речь как зеркало, отражавшее Космос. Умение точно и красиво говорить расценивалось греками как проявление человеческой силы, способности к овладению миром.

Любой эллин согласился бы со строками Гомера, сравнивающего красноречивого человека с богом:

Боги не всякого всем наделяют: не каждый имеет Вдруг и пленительный образ, и ум,

и могущество слова;

Тот по наружному виду внимания мало достоин Прелестью речи зато одарён от богов; веселятся Люди, смотря на него,

говорящего с мужеством твёрдым Или с приветливой кротостью;

он украшенье собраний, Бога в нём видят,

когда он проходит по улицам града.

Глубоко усвоивший греческую культуру римлянин Цицерон писал: «Есть два вида деятельности, которые способны вывести человека на высшую