- •Глава 1. Теоретические основы прикладной оптики

- •1.1. Природа света. Волновой и квантовый характер световых явлений

- •1.2. Законы распространения света

- •1.3. Способы определения скорости света

- •1.4. Когерентность [7]

- •1.4.1. Степень когерентности светового пучка

- •1.4.2. Методы измерения пространственной и временной когерентности

- •1.5. Дисперсия света

- •1.6. Интерференция света

- •1.7. Интерференционные линии равной толщины и равного наклона

- •1.8. Интерферометры

- •1.8.1. Интерферометр Линника

- •1.8.2. Интерферометр Рэлея

- •1.8.3. Звездный интерферометр Майкельсона

- •1.8.7. Схема интерферометра Майкельсона

- •1.8.4. Интерферометр Фабри-Перо

- •1.8.5. Интерферометр Жамена

- •1.8.6. Интерферометр Рождественского

- •1.8.7. Использование интерференции света в промышленности

- •1.9. Дифракция света. Принцип Гюйгенса Френеля

- •1.10. Дифракция Фраунгофера

- •1.10.1. Дифракция от щели

- •1.10.2. Дифракционная решетка

- •1.10.3. Дифракционная решетка как спектральный прибор

- •1.11. Дифракция на круглом отверстии

- •1.11.1. Зоны Френеля

- •1.11.2. Зонная пластинка

- •1.11.3. Линза как дифракционный прибор

- •1.11.4. Пятно Пуассона

- •1.12. Поляризация света

- •1.12.1. Свет поляризованный и неполяризованный. Закон Малюса

- •1.12.2. Одноосные кристаллы

- •1.12.3. Скрещенные поляризаторы

- •1.12.4. Двойное лучепреломление

- •1.12.5. Поляризаторы

- •1.12.6. Анализ поляризованного света

- •1.12.7. Естественное вращение плоскости поляризации

- •1.12.8. Эффект Зеемана и поляризация

- •1.12.9. Искусственное двойное лучепреломление

- •1.12.10. Магнитное вращение плоскости поляризации

- •1.13. Оптически бесцветное стекло. Марки стекла

- •1.14. Требования к стеклу. Классы и категория стекла

- •1.15. Цветное оптическое стекло. Техническое стекло

- •1.16. Выполнение рабочих чертежей оптических деталей в соответствии с ескд

- •Глава 2. Основные оптические детали

- •2.1. Зеркала

- •2.2. Тонкие линзы

- •2.3. Плоскопараллельная пластинка

- •2.4. Оптический клин

- •2.5. Отражательные призмы

- •2.6. Развертка призм в плоскопараллельную пластинку

- •Для прямоугольной призмы с двумя отражениями

- •2.7. Редуцирование призм. Графоаналитический метод расчета призм

- •2.8. Компенсаторы

- •Глава 3. Основные свойства идеальной оптической системы

- •3.1. Идеальная оптическая система

- •3.2. Линейное и угловое увеличение оптической системы.

- •3.3. Правило знаков

- •3.4. Основные оптические формулы. Построение изображения

- •3.5. Инвариант Аббе

- •3.6. Расчет хода нулевого луча

- •3.7. Отдельная линза в воздухе

- •3.8. Расчет хода нулевого луча через сложную оптическую систему

- •3.9. Оптическая система из двух компонент

- •Положим и выберем произвольно, тогда из формул

- •3.10. Графический способ определения хода нулевого луча

- •3.11. Определение хода действительного луча

- •Глава IV. Общие свойства оптических систем

- •4.1. Основные характеристики оптического прибора

- •4.2. Видимое увеличение

- •4.3. Основные фотометрические понятия

- •4.4. Потери света

- •4.5. Диафрагмы и их значение

- •4.6. Виньетирование

- •4.7. Светосила

- •4.8. Освещенность по полю изображения

- •4.9. Поле зрения

- •4.10. Глубина изображаемого пространства

- •4.11. Глубина резкости

- •4.12. Аберрации оптических систем

- •4.12.1. Классификация аберраций

- •4.12.2. Хроматическая аберрация

- •4.12.3. Сферическая аберрация

- •4.12.4. Астигматизм и кривизна изображения

- •4.12.5. Кома

- •Величина, численно характеризующая кому, равна

- •4.12.6. Дисторсия

- •Глава 5. Теория оптических приборов

- •5.1. Зрачки и люки

- •5.2. Отрезки, определяющие положение зрачков

- •5.3. Передача перспективы оптическими приборами

- •5.4. Основные фотометрические величины

- •Мы имеем

- •5.5. Источники излучения

- •5.6. Приемники световой энергии

- •5.7. Светосила оптического прибора

- •5.8. Светосила оптического прибора с малой передней апертурой и малой задней апертурой

- •5.9. Потери света в оптическом приборе

- •Преобразуем эту формулу

- •5.10. Глаз человека

- •5.11. Видимое увеличение оптического прибора

- •5.12. Глубина резкости фотографического аппарата, лупы и микроскопа

- •5.13. Критерий разрешающей способности оптического прибора

- •5.14. Разрешающая способность зрительных труб и фотографических объективов

- •Глава 6. Теория микроскопа

- •6.1. Оптическая система микроскопа

- •Из формулы

- •6.2. Формулы геометрической теории микроскопа

- •Поэтому

- •6.3. Осветительная система микроскопа

- •6.4. Основы дифракционной теории микроскопа

- •6.5. Разрешающая способность микроскопа

- •Окуляр, в нашем случае, есть лупа, для которой мы имели формулу

- •6.6. Фазовый контраст

- •6.7. Производство современных микроскопов

- •6.7.1. Световые

- •Микроскопы серии dm lm

- •Глава 7. Теория телескопических систем

- •7.1. Телескопические системы

- •Для продольного увеличения была получена формула

- •7.2. Зрительная труба Галилея

- •7.3. Зрительная труба Кеплера

- •7.4. Окуляры и объективы зрительных труб

- •7.5. Зрительные трубы с призменными оборачивающими системами

- •7.6. Зрительные трубы с линзовыми оборачивающими системами

- •7.7. Телескопические системы со скачкообразной переменной увеличения

- •Глава 8. Методы компьютерной оптики

- •8.1. Задачи компьютерной оптики [1,2]

- •8.2. Цифровая голография [3-5]

- •8.2.1. Общая процедура изготовления синтезированной голограммы

- •8.2.2. Получение цифровой голограммы Фурье и ее бинаризация

- •8.2.3. Киноформ

- •8.3. Фазовая проблема в оптике. Cоздание на основе решения обратных задач нового класса оптических элементов [1, 2, 6-9]

- •8.3.1. Извлечение фазовой информации из данных об интенсивности

- •8.3.2. Особенности расчета характеристик фокусаторов и корректоров излучения

- •8.3.3. Дифракционные оптические элементы

- •8.3.4. Создание фокусаторов на основе управляемых зеркал

- •8.4. Фокусировка излучения при наличии случайных помех. Использование методов адаптивной оптики [7-9]

- •8.5. Оптические элементы для анализа и формирования поперечного состава излучения [1]

- •8.6. Цифровая обработка полей в оптических системах [10-13]

- •8.6.1. Виды обработки оптических полей

- •8.6.2. Автоматизированная измерительная система для диагностики структуры лазерных пучков

- •Глава 9. Запись и обработка оптической информации

- •9.1. Общая характеристика оптических систем [1-3]

- •9.2. Однолинзовая система [1-4]

- •9.2.1. Линзы как элементы, выполняющие преобразование Фурье

- •9.2.2. Формирование изображения [1]

- •9.3. Получение изображений в сложных системах [1, 8]

- •9.3.1. Дифракционно-ограниченные системы

- •9.4. Учет аберраций [5]

- •9.5. Голографическая запись информации [2, 6-9]

- •9.5.1. Принцип голографической записи

- •9.5.2. Голограммы Фурье

- •9.6. Оптическая фильтрация и распознавание образов [2,3]

- •9.6.1. Применение системы 4-f

- •9.6.2. Голографический метод синтезирования пространственных фильтров и проблема апостериорной обработки информации

- •9.7. Сопоставление методов когерентной и некогерентной оптики [2]

- •9.8. Характеристики качества изображения [10]

- •Оглавление

9.6.2. Голографический метод синтезирования пространственных фильтров и проблема апостериорной обработки информации

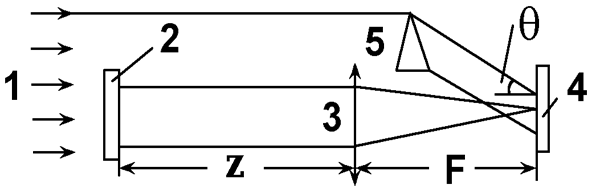

Эффективность пространственной фильтрации во многом определяется качеством используемых фильтров с заданной переходной функцией. Для синтезирования пространственных фильтров успешно используются голографические методы. На рис. 3.6.2 изображена голографическая схема получения пространственных фильтров, известная как схема Ван дер Люгта. Она включает следующие элементы: пластину 2, на которой записан оптический сигнал h(x ,h ), описывающий переходную функцию системы; собирающую линзу 3 с фокусным расстоянием F, производящую Фурье-преобразование сигнала h(x ,h ); голограмму 4 с записью пространственного фильтра; призму 5, формирующую из части падающего на систему светового потока 1 плоскую волну, падающую на голограмму под углом Q. При записи голограммы объектной волной является волна

![]()

где

![]()

а опорной волной - волна

![]()

где

![]()

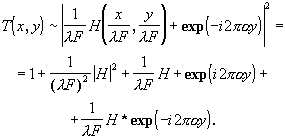

Рассчитаем модуляционную характеристику голограммы

(9.6.8)

(9.6.8)

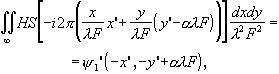

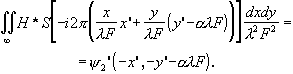

В случае использования этой голограммы в качестве пространственного фильтра для некоторого входного сигнала существенным является наличие в характеристике (9.6.8) третьего и четвертого членов. Они действуют как пространственные фильтры Н и Н*. Их действие приводит к тому, что после второго Фурье-преобразования в выходной плоскости системы (рис.9.6.1) будут присутствовать сигналы

(9.6.9)

(9.6.9)

(9.6.10)

(9.6.10)

Из

выражений (9.6.9) и (9.6.10) видно, что выходной

сигнал, полученный при использовании

фильтра Н, будет сдвинут вверх по

вертикали на расстояние ![]() ,

сигнал же, полученный при использовании

фильтра Н*, будет на то же расстояние

сдвинут вниз. Таким образом появляется

возможность рассматривать эти

сигналы порознь.

,

сигнал же, полученный при использовании

фильтра Н*, будет на то же расстояние

сдвинут вниз. Таким образом появляется

возможность рассматривать эти

сигналы порознь.

|

Рис. 9.6.2. Схема Ван дер Люгта для синтеза пространственных

фильтров

Рассмотренный голографический метод получения пространственных фильтров снимает проблему синтеза оптических масок в пространстве частот. Трудности же синтеза оптических масок в пространстве координат менее серьезны, поскольку требуемые переходные функции (импульсные отклики), как правило, имеют простую форму и необходимые маски с пропусканием h(x ,h ) несложно изготовить с помощью простых фотографических средств.

Синтезирование пространственных фильтров голографическими методами позволяет успешно решать важную в практическом отношении задачу улучшения качества оптических изображений, выполняемого уже после того, как получено изображение. Такая задача относится к задачам, связанным с апостериорной ("послеопытной") обработкой информации.

Пусть некоторая оптическая система формирует изображение интересующего нас объекта. Идущая от объекта световая волна может рассматриваться как входной сигнал y (x,y), а изображение объекта - как выходной сигнал y '(x',y'). Если бы система не вносила искажений, то имело бы место равенство y=y '. Однако в реальной ситуации следует считаться с тем, что любая система вносит определенные искажения, которые описываются некоторой переходной функцией (или передаточной функцией Н). С помощью голографических методов можно синтезировать пространственный фильтр с модуляционной характеристикой H*. Совмещая его с фильтром, синтезированным обычным фотоспособом, получим составной фильтр с модуляционной характеристикой

![]() (9.6.11)

(9.6.11)

Для

апостериорной обработки искаженного

сигнала y ' воспользуемся схемой 4-F (рис.

9.6.1) В ее входной плоскости разместим

искажение y ', а в спектральной плоскости

разместим фильтр с модуляционной

характеристикой (9.6.11). Тогда в выходной

плоскости системы 4-F сформируется

сигнал ![]() .

Так как S'=SH, то согласно (9.6.11)

.

Так как S'=SH, то согласно (9.6.11)

![]() (9.6.12)

(9.6.12)

Это

означает, что ![]() Таким образом, благодаря модуляционной

характеристике (9.6.11) фильтр "учел"

и автоматически "вычел" те искажения,

которые оптическая система внесла при

построении изображения.

Таким образом, благодаря модуляционной

характеристике (9.6.11) фильтр "учел"

и автоматически "вычел" те искажения,

которые оптическая система внесла при

построении изображения.