- •Глава 1. Теоретические основы прикладной оптики

- •1.1. Природа света. Волновой и квантовый характер световых явлений

- •1.2. Законы распространения света

- •1.3. Способы определения скорости света

- •1.4. Когерентность [7]

- •1.4.1. Степень когерентности светового пучка

- •1.4.2. Методы измерения пространственной и временной когерентности

- •1.5. Дисперсия света

- •1.6. Интерференция света

- •1.7. Интерференционные линии равной толщины и равного наклона

- •1.8. Интерферометры

- •1.8.1. Интерферометр Линника

- •1.8.2. Интерферометр Рэлея

- •1.8.3. Звездный интерферометр Майкельсона

- •1.8.7. Схема интерферометра Майкельсона

- •1.8.4. Интерферометр Фабри-Перо

- •1.8.5. Интерферометр Жамена

- •1.8.6. Интерферометр Рождественского

- •1.8.7. Использование интерференции света в промышленности

- •1.9. Дифракция света. Принцип Гюйгенса Френеля

- •1.10. Дифракция Фраунгофера

- •1.10.1. Дифракция от щели

- •1.10.2. Дифракционная решетка

- •1.10.3. Дифракционная решетка как спектральный прибор

- •1.11. Дифракция на круглом отверстии

- •1.11.1. Зоны Френеля

- •1.11.2. Зонная пластинка

- •1.11.3. Линза как дифракционный прибор

- •1.11.4. Пятно Пуассона

- •1.12. Поляризация света

- •1.12.1. Свет поляризованный и неполяризованный. Закон Малюса

- •1.12.2. Одноосные кристаллы

- •1.12.3. Скрещенные поляризаторы

- •1.12.4. Двойное лучепреломление

- •1.12.5. Поляризаторы

- •1.12.6. Анализ поляризованного света

- •1.12.7. Естественное вращение плоскости поляризации

- •1.12.8. Эффект Зеемана и поляризация

- •1.12.9. Искусственное двойное лучепреломление

- •1.12.10. Магнитное вращение плоскости поляризации

- •1.13. Оптически бесцветное стекло. Марки стекла

- •1.14. Требования к стеклу. Классы и категория стекла

- •1.15. Цветное оптическое стекло. Техническое стекло

- •1.16. Выполнение рабочих чертежей оптических деталей в соответствии с ескд

- •Глава 2. Основные оптические детали

- •2.1. Зеркала

- •2.2. Тонкие линзы

- •2.3. Плоскопараллельная пластинка

- •2.4. Оптический клин

- •2.5. Отражательные призмы

- •2.6. Развертка призм в плоскопараллельную пластинку

- •Для прямоугольной призмы с двумя отражениями

- •2.7. Редуцирование призм. Графоаналитический метод расчета призм

- •2.8. Компенсаторы

- •Глава 3. Основные свойства идеальной оптической системы

- •3.1. Идеальная оптическая система

- •3.2. Линейное и угловое увеличение оптической системы.

- •3.3. Правило знаков

- •3.4. Основные оптические формулы. Построение изображения

- •3.5. Инвариант Аббе

- •3.6. Расчет хода нулевого луча

- •3.7. Отдельная линза в воздухе

- •3.8. Расчет хода нулевого луча через сложную оптическую систему

- •3.9. Оптическая система из двух компонент

- •Положим и выберем произвольно, тогда из формул

- •3.10. Графический способ определения хода нулевого луча

- •3.11. Определение хода действительного луча

- •Глава IV. Общие свойства оптических систем

- •4.1. Основные характеристики оптического прибора

- •4.2. Видимое увеличение

- •4.3. Основные фотометрические понятия

- •4.4. Потери света

- •4.5. Диафрагмы и их значение

- •4.6. Виньетирование

- •4.7. Светосила

- •4.8. Освещенность по полю изображения

- •4.9. Поле зрения

- •4.10. Глубина изображаемого пространства

- •4.11. Глубина резкости

- •4.12. Аберрации оптических систем

- •4.12.1. Классификация аберраций

- •4.12.2. Хроматическая аберрация

- •4.12.3. Сферическая аберрация

- •4.12.4. Астигматизм и кривизна изображения

- •4.12.5. Кома

- •Величина, численно характеризующая кому, равна

- •4.12.6. Дисторсия

- •Глава 5. Теория оптических приборов

- •5.1. Зрачки и люки

- •5.2. Отрезки, определяющие положение зрачков

- •5.3. Передача перспективы оптическими приборами

- •5.4. Основные фотометрические величины

- •Мы имеем

- •5.5. Источники излучения

- •5.6. Приемники световой энергии

- •5.7. Светосила оптического прибора

- •5.8. Светосила оптического прибора с малой передней апертурой и малой задней апертурой

- •5.9. Потери света в оптическом приборе

- •Преобразуем эту формулу

- •5.10. Глаз человека

- •5.11. Видимое увеличение оптического прибора

- •5.12. Глубина резкости фотографического аппарата, лупы и микроскопа

- •5.13. Критерий разрешающей способности оптического прибора

- •5.14. Разрешающая способность зрительных труб и фотографических объективов

- •Глава 6. Теория микроскопа

- •6.1. Оптическая система микроскопа

- •Из формулы

- •6.2. Формулы геометрической теории микроскопа

- •Поэтому

- •6.3. Осветительная система микроскопа

- •6.4. Основы дифракционной теории микроскопа

- •6.5. Разрешающая способность микроскопа

- •Окуляр, в нашем случае, есть лупа, для которой мы имели формулу

- •6.6. Фазовый контраст

- •6.7. Производство современных микроскопов

- •6.7.1. Световые

- •Микроскопы серии dm lm

- •Глава 7. Теория телескопических систем

- •7.1. Телескопические системы

- •Для продольного увеличения была получена формула

- •7.2. Зрительная труба Галилея

- •7.3. Зрительная труба Кеплера

- •7.4. Окуляры и объективы зрительных труб

- •7.5. Зрительные трубы с призменными оборачивающими системами

- •7.6. Зрительные трубы с линзовыми оборачивающими системами

- •7.7. Телескопические системы со скачкообразной переменной увеличения

- •Глава 8. Методы компьютерной оптики

- •8.1. Задачи компьютерной оптики [1,2]

- •8.2. Цифровая голография [3-5]

- •8.2.1. Общая процедура изготовления синтезированной голограммы

- •8.2.2. Получение цифровой голограммы Фурье и ее бинаризация

- •8.2.3. Киноформ

- •8.3. Фазовая проблема в оптике. Cоздание на основе решения обратных задач нового класса оптических элементов [1, 2, 6-9]

- •8.3.1. Извлечение фазовой информации из данных об интенсивности

- •8.3.2. Особенности расчета характеристик фокусаторов и корректоров излучения

- •8.3.3. Дифракционные оптические элементы

- •8.3.4. Создание фокусаторов на основе управляемых зеркал

- •8.4. Фокусировка излучения при наличии случайных помех. Использование методов адаптивной оптики [7-9]

- •8.5. Оптические элементы для анализа и формирования поперечного состава излучения [1]

- •8.6. Цифровая обработка полей в оптических системах [10-13]

- •8.6.1. Виды обработки оптических полей

- •8.6.2. Автоматизированная измерительная система для диагностики структуры лазерных пучков

- •Глава 9. Запись и обработка оптической информации

- •9.1. Общая характеристика оптических систем [1-3]

- •9.2. Однолинзовая система [1-4]

- •9.2.1. Линзы как элементы, выполняющие преобразование Фурье

- •9.2.2. Формирование изображения [1]

- •9.3. Получение изображений в сложных системах [1, 8]

- •9.3.1. Дифракционно-ограниченные системы

- •9.4. Учет аберраций [5]

- •9.5. Голографическая запись информации [2, 6-9]

- •9.5.1. Принцип голографической записи

- •9.5.2. Голограммы Фурье

- •9.6. Оптическая фильтрация и распознавание образов [2,3]

- •9.6.1. Применение системы 4-f

- •9.6.2. Голографический метод синтезирования пространственных фильтров и проблема апостериорной обработки информации

- •9.7. Сопоставление методов когерентной и некогерентной оптики [2]

- •9.8. Характеристики качества изображения [10]

- •Оглавление

4.5. Диафрагмы и их значение

Диафрагмами называются непрозрачные экраны, имеющие отверстия для пропускания световых лучей.

Изображение оптической системы образуется при помощи пучков лучей, имеющих конечные размеры. Из каждой точки объектива в пространстве предметов по направлению к оптической системе выходят пучки лучей в пределах весьма больших телесных углов. Но в оптическую систему попадают лишь пучки лучей, ограниченные оправой оптических деталей. Оправы оптических деталей выполняют роль диафрагм.

Если на первую поверхность оптической системы, ограниченную оправой первой оптической детали, упал пучок лучей конечных размеров, то это еще не означает, что весь пучок лучей пройдет через всю оптическую систему. Внутри оптической системы могут существовать оправы других оптических деталей, которые ограничивают пучки световых лучей. Все эти оправы выполняют роль диафрагм. Но, кроме оправ линз и призм, естественно ограничивающих пучок световых лучей, могут быть и специальные диафрагмы. Диафрагмы, как правило, располагаются перпендикулярно оптической оси, а их центры совпадают с оптической осью системы.

Среди многих диафрагм, существующих в оптической системе,, имеется одна, наиболее существенным образом влияющая на светопропускание, называемая действующей, или апертурной. Апер-турной диафрагмой называется такая диафрагма, которая ограничивает осевой и наклонные пучки лучей, проходящие через оптическую систему.

Чтобы в реальной оптической системе отыскать местоположение апертурной диафрагмы, надо определить путь и конечные размеры пучка лучей, проходящего через оптическую систему в меридиональной плоскости. Здесь имеют значение только те лучи, которые действительно проходят через систему и дают изображение.

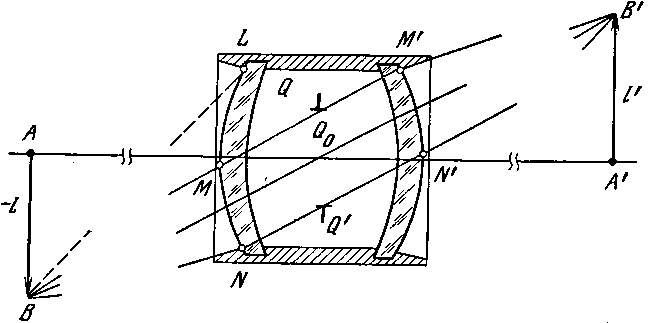

Найдем положение такой диафрагмы на примере сложной оптической системы из двух линз (рис. 4.5.1).

Из точки предмета В на оптическую систему падает пучок лучей сечения LBN, но через оптическую систему проходит только пучок лучей сечения MBN. Лучи из точки В поступают в систему и выше точки Af, но не проходят, так как срезаются задней частью оправы. Из системы могли бы выйти лучи и ниже точки N', но этих лучей нет, так как их не пропускает передняя часть оправы.

Рис. 4.5.1. Ход наклонного пучка лучей через оптическую систему

Средний луч проходящего пучка лучей пересекает оптическую ось в точке Qo. Этот луч называется главным лучом. Там, где он пересекает оптическую ось, и находится центр действующей, или апертурной диафрагмы. Таким образом, QQ' есть диаметр действующей (апертурной) диафрагмы. При уменьшении диаметра диафрагмы диаметр пучка лучей также симметрично уменьшается. Легко видеть, что только в точке Qo можно установить такую диафрагму. Диафрагма, поставленная в любое другое место, будет вызывать несимметричное уменьшение количества лучей в пучке.

Всякая диафрагма, поставленная правее точки Q0, вызывает срезание 'верхней части пучка, а диафрагма, поставленная левее точки Qo,— срезание нижней части пучка. Пучок лучей, идущий из точки вне оптической оси, называется наклонным пучком лучей.

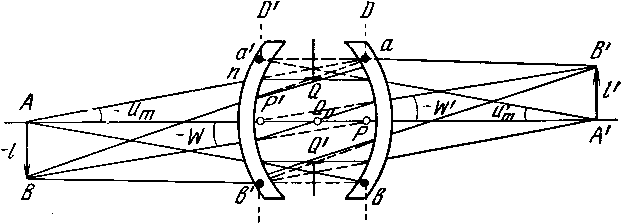

Апертурная диафрагма влияет также и на ограничение лучей осевого пучка. Допустим, что из точки А падает пучок лучей на оптическую систему (рис. 4.5.2). Этот пучок лучей проходит через края действующей диафрагмы QQ'. Существует только одно место в оптической системе, в точке Qo, где диафрагма одновременно и симметрично влияет на оба пучка лучей: наклонный « осевой. Действительно, если сместим диафрагму QQ', например, вправо, так, чтобы она не ограничивала осевой пучок лучей, то она будет ограничивать наклонный пучок лучей снизу, а если влево, — то сверху.

Найдем изображение апертурной диафрагмы через переднюю половину оптической системы. Из точки Q как бы выходят влево два луча, после преломления их продолжения пересекаются в а, а два луча, выходящие влево из точки Q', преломляются так, что их продолжения пересекаются в точке Ь. Отсюда следует, что ab — есть изображение QQ'. Такое световое отверстие называется входным зрачком. Входным зрачком называется отверстие, через которое световые лучи входят в оптическую систему. Оно может быть мнимым и действительным.

Рис. 4.5.2. Апертурная диафрагма

Аналогичным образом два луча из точек Q и Q', идущие вправо, после преломления в задней половине оптической системы образуют изображение действующей диафрагмы arbr через; заднюю половину системы. Из этого отверстия как бы выходят световые лучи. Оно называется выходным зрачком. Выходным зрачком называется отверстие, из которого лучи выходят из оптической системы. Его отличие от других любых отверстий состоит в том, что из этого зрачка одновременно выходят и осевые и наклонные пучки лучей. Первая поверхность (а также и последняя) не удовлетворяет этому условию.

Входной зрачок явился изображением действующей диафрагмы через переднюю половину оптической системы. Точка Р — центр входного зрачка, Р — изображение точки Qo — центра действующей диафрагмы. Выходной зрачок явился изображением действующей диафрагмы через заднюю половину оптической системы. Точка Рг — центр выходного зрачка, Р' — изображение точки Qo — центра диафрагмы. Следовательно, выходной зрачок D' является изображением входного зрачка D через всю оптическую систему.

Диаметр аb входного зрачка ограничивает размеры осевого пучка лучей. Если лучи идут параллельно оптической оси, то диаметр пучка равен диаметру входного зрачка. Если лучи идут из точки Л, находящейся на конечном расстоянии от системы, то входной зрачок ограничивает телесный угол лучей. В главном сечении пучка, в плоскости чертежа, угол ит называется апертурным углом в пространстве предметов. Таким же образом угол и'т называется апертурным углом в пространстве изображений. Если лучи выходят из оптической системы параллельно оптической оси, то диаметр пучка лучей равен диаметру выходного зрачка.

Наклонный пучок падает в оптическую систему под некоторым углом w к оптической оси. Если лучи идут из бесконечно удаленной точки, расположенной вне оптической оси, то с оптической осью все лучи образуют одинаковый угол, называемый углом поля зрения.

Если же лучи идут из точки В (рис, 4.5.2), находящейся на конечном расстоянии от оптической системы, то все лучи этого пучка образуют с оптической осью различные углы. Угол поля зрения ω в этом случае определяется главным лучом, который направляется в центр входного зрачка.

В пространстве изображения аналогичным образом будем рассматривать углы поля изображения ω'. Пользуясь формулами

γ = tgα'/tgα или γ = n1/nk+1·1/β

найдем линейное увеличение в зрачках:

![]() (4.5.1)

(4.5.1)

где D'— диаметр выходного зрачка, a D — диаметр входного зрачка.

Если в плоскости изображения установить материальную диафрагму, то она будет ограничивать размеры изображения. Такая диафрагма называется диафрагмой поля зрения, или полевой. Ограничивая величину изображения, она тем самым ограничивает и размеры видимого поля зрения. На рис. 4.5.2 А'В' есть радиус диафрагмы поля зрения. Диафрагма поля зрения выбирается такой величины, чтобы ограничивать круг резкого изображения, пригодного для использования.