- •1. Общие принципы организации тканей

- •2. Эпителиальные ткани

- •Признаки эпителиев

- •Функции эпителиев:

- •Строение эпителиальной клетки

- •Органоиды специального назначения эпителиальных клеток

- •Строение и функции базальной мембраны.

- •Функции базальной мембраны:

- •Классификация эпителиев

- •Строение различных типов эпителия Однослойный эпителий

- •Строение эндокринных желез.

- •Секреция.

- •Различные типы секреции:

- •Типы секреции

- •Морфологическая классификация экзокринных желез

- •3. Производные мезенхимы. Рыхлая соединительная ткань

- •Соединительные ткани

- •Функции фибробластов

- •Функции макрофагов:

- •Функции тучных клеток:

- •Функции эндотелия:

- •Неорганические компоненты

- •Плотная волокнистая соединительная ткань.

- •4. Ткани внутренней среды.

- •Функции крови:

- •С остав крови:

- •Состав плазмы крови:

- •Эритроциты

- •Эозинофилы

- •Функции т-лимфоцитов:

- •5. Кроветворение (гемопоэз)

- •5. Кроветворение в постнатальном периоде

- •Общие закономерности развития форменных элементов крови

- •Стволовые клетки крови

- •Основные свойства полипотентных стволовых клеток крови:

- •Коммитирование, детерминация и дифференцировка кроветворных клеток

- •Классификация кроветворных клеток

- •Эритропоэз

- •Развитие nk-клеток

- •6. Скелетные соединительные ткани

- •Хрящевые ткани

- •Для хрящевых тканей характерны:

- •Клетки хрящевой ткани:

- •Межклеточное вещество (матрикс) хрящевой ткани состоит из волокон и основного аморфного вещества

- •Классификация хрящевых тканей

- •Эластическая хрящевая ткань

- •Волокнистая фиброзная хрящевая ткань

- •Гиалиновая хрящевая ткань

- •Хрящ как орган

- •Возрастные изменения и регенерация

- •Костные ткани

- •Минерализация органического матрикса остеобластами осуществляется двумя основными механизмами:

- •Классификация костных тканей

- •Кость как орган

- •Системы костных пластинок компактного вещества кости:

- •Функции надкостницы:

- •И регенерация костной ткани и костей

- •7. Мышечные ткани

- •Классификация мышечных тканей

- •Скелетная мышечная ткань

- •Функциональная морфология скелетной мышечной ткани

- •Типы мышечных волокон

- •Скелетная мышца как орган

- •Иннервация скелетной мышечной ткани

- •Сердечная мышечная ткань

- •Функциональная морфология сердечной мышечной ткани

- •Типы кардиомиоцитов

- •Гладкая мышечная ткань

- •Функциональная морфология гладкой мышечной ткани

- •Гладкие миоциты

- •Регуляция сократительной деятельности гладкой мышечной ткани

- •8. Нервная ткань

- •Нейроны

- •Функциональная морфология нейрона

- •Классификация нейронов

- •Нейроглия

- •Классификация и функциональная морфология нейроглии

- •Функции астроцитов:

- •Функции эпендимной глии:

- •Неpbhыe волокна

- •Классификация нервных волокон

- •Регенерация нервных волокон в пнс

- •Нервные окончания

- •Межнейронные контакты (синапсы)

- •Эфферентные (эффекторные) нервные окончания

- •Список литературы основная литература

- •Дополнительная литература

Классификация нейронов

Классификация нейронов осуществляется по трем признакам: морфологическим, функциональным и биохимическим.

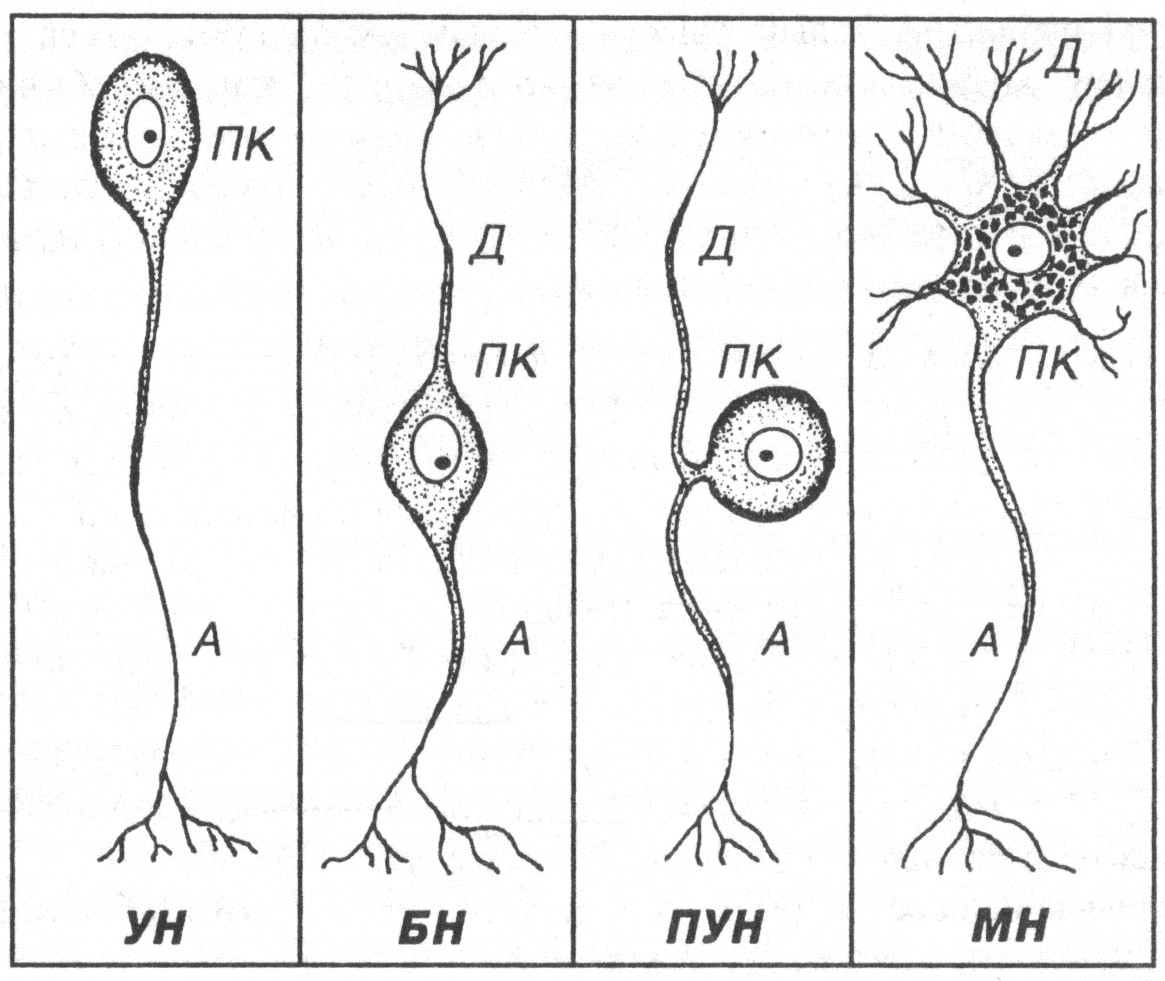

Морфологическая классификация нейронов учитывает количество их отростков и подразделяет все нейроны на три типа (рис.8.6): униполярные, биполярные и мультиполярные.

Рис. 8.6. Морфологическая классификация нейронов. УН – униполярный нейрон, БН – биполярный нейрон, ПУН – псевдоуниполярный нейрон, МН – мультиполярный нейрон, ПК – перикарион, А – аксон, Д – дендрит.

1. Униполярные нейроны имеют один отросток. По мнению большинства исследователей, в нервной системе человека и других млекопитающих они не встречаются. Некоторые авторы к таким клеткам все же относят амакринные нейроны сетчатки глаза и межклубочковые нейроны обонятельной луковицы.

2. Биполярные нейроны имеют два отростка - аксон и дендрит обычно отходящие от противоположных полюсов клетки. В нервной системе человека встречаются редко. К ним относят биполярные клетки сетчатки глаза, спирального и вестибулярного ганглиев.

Псевдоуниполярные нейроны - разновидность биполярных, в них оба клеточных отростка (аксон и дендрит) отходят от тела клетки в виде единого выроста, который далее Т-образно делится. Эти клетки встречаются в спинальных и краниальных ганглиях.

3. Мультиполярные нейроны имеют три или большее число отростков: аксон и несколько дендритов. Они наиболее распространены и нервной системе человека. Описано до 80 вариантов этих клеток: веретенообразные, звездчатые, грушевидные, пирамидные, корзинчатые и др. По длине аксона выделяют клетки Гольджи I типа (с длинным аксоном) и клетки Гольджи II типа (с коротким аксоном).

Функциональная классификация нейронов разделяет их по характеру выполняемой ими функции (в соответствии с их местом в рефлекторной дуге) на три типа: чувствительные, двигательные и ассоциативные.

Чувствительные (афферентные) нейроны генерируют нервные импульсы под влиянием изменений внешней или внутренней среды.

Двигательные (эфферентные) нейроны передают сигналы на рабочие органы (скелетные мышцы, железы, кровеносные сосуды).

Ассоциативные (вставочные) нейроны (интернейроны) осуществляют связи между нейронами и количественно преобладают над нейронами других типов, составляя в нервной системе около 99.98% от общего числа этих клеток.

Биохимическая классификация нейронов основана на химических особенностях нейромедиаторов, используемых нейронами в синаптической передаче нервных импульсов. Выделяют много различных групп нейронов, в частности, холинергические (медиатор – ацетилхолин), адренергические (медиатор – норадреналин), серотонинергические (медиатор – серотоиин), дофаминергические (медиатор – дофамин), ГАМК-ергические (медиатор - гамма-аминомасляная кислота, ГАМК), пуринергические (медиатор – АТФ и его производные), пептидергические (медиаторы - субстанция Р, энкефалины, эндорфины, вазоактивный интестинальный пептид, холецистокинин, нейротензин, бомбезин и другие нейропептиды). В некоторых нейронах терминали содержат одновременно два типа нейромедиатора.

Распределение нейронов, использующих различные медиаторы, в нервной системе неравномерно. Нарушение выработки некоторых медиаторов в отдельных структурах мозга связывают с патогенезом ряда нервно-психических заболеваний. Так, содержание дофамина снижено при паркинсонизме и повышено при шизофрении, снижение уровней норадреналина и серотонина типично для депрессивных состояний, а их повышение - для маниакальных.