- •Тепловой поверочный расчет парогенераторов малой и средней мощности

- •Общие указания

- •1 Исходные данные для выполнения курсовой работы

- •2 Расчет процессов горения

- •2.1 Определение расхода воздуха, необходимого для сгорания топлива

- •2.2 Определение объемов продуктов сгорания

- •3 Расчет теплосодержания воздуха и продуктов сгорания

- •4 Тепловой баланс котельного агрегата

- •5 Тепловой расчет поверхностей нагрева котельного агрегата

- •Расчет конвективных пучков котла

- •6 Расчет водяного экономайзера

- •7.1 Исходные данные для расчета

- •7.2 Расчет процессов сгорания

- •7.3 Расчет теплосодержаний воздуха и продуктов сгорания

- •7.4 Тепловой баланс котельного агрегата

- •7.5 Тепловой расчет топки и конвективных поверхностей нагрева котлоагрегата

- •7.6 Расчет водяного экономайзера

- •Библиографический список

5 Тепловой расчет поверхностей нагрева котельного агрегата

Тепловой расчет котельного агрегата проводится позонно. Он включает:

- тепловой расчет топки;

- тепловой расчет конвективного пучка;

- тепловой расчет экономайзера.

Цель поверочного теплового расчета – определить температуру газов на выходе из каждой зоны по известным конструктивным характеристикам котла.

При проектировании и эксплуатации котельных установок чаще всего выполняется поверочный расчет топочных устройств.

При поверочном расчете топки по чертежам необходимо определить: объем топочной камеры, степень её экранирования, площадь поверхности стен и площадь лучевоспринимающей поверхности нагрева, а также конструктивные характеристики труб экранов (диаметр труб, расстояние между осями труб).

Поверочный расчет производится в следующей последовательности:

1. Полная площадь поверхности топки (Fст) вычисляется по размерам поверхностей, ограничивающих объем топочной камеры.

Для этого все поверхности, ограничивающие объем топки, разбиваются на элементарные геометрические фигуры.

Лучевоспринимающая площадь поверхности нагрева настенных экранов определяется по формуле

Нл=ΣFпл∙х, м2, (5.1)

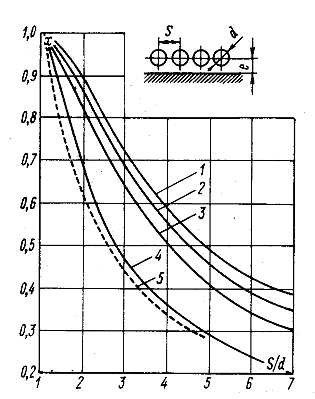

где х – угловой коэффициент экрана, определяемый по рисунку 5.1;

Fпл – площадь стены, занятая экраном, определяется по формуле

Fпл=b∙ℓ, м2, (5.2)

где b – расстояние между осями крайних трубок данного экрана, м;

ℓ – освещенная длина экранных труб, м.

Степень экранирования топки

![]() , (5.3)

, (5.3)

2. Предварительно задаются температуры продуктов сгорания на выходе из топочной камеры. Для промышленных паровых котлов температура продуктов сгорания на выходе из топочной камеры ориентировочно принимается для твердого топлива на 60 ºС меньшей температуры начала деформации золы, равной 900÷1000 ºС, при сжигании жидкого топлива – 950÷1000 ºС, для природного газа – 950÷1050 ºС.

3. Для принятой в

п. 2 температуры определяется энтальпия

продуктов сгорания на выходе из топки

по таблице I-![]() .

.

4. Подсчитывается полезное тепловыделение в топке по формуле

![]() ,

кДж/кг, кДж/нм3, (5.4)

,

кДж/кг, кДж/нм3, (5.4)

где Qв=∆αтIх.в0 – тепло поступившее в топку с холодным воздухом.

5. Определяется коэффициент тепловой эффективности экранов

ψ=х∙ζ, (5.5)

где ζ – коэффициент, учитывающий снижение тепловосприятия экранных поверхностей нагрева вследствие их загрязнения наружными отложениями. Принимается равным 0,65 для газообразного топлива; мазута – 0,55; твердого топлива – 0,60.

Рисунок 5.1 – Угловой коэффициент

однорядного гладкотрубного экрана:

1 – при расстоянии от стенки ℓ≥1,4d;

2 – при ℓ=0,8d;

3 – при ℓ=0,5d;

4 – при ℓ=0;

5 – без учета обмуровки при ℓ≥0,5d

6. Определяется эффективная толщина излучающего слоя

![]() ,

м, (5.6)

,

м, (5.6)

где Vт, Fст – объем и поверхность топочной камеры.

7. Определяется коэффициент ослабления лучей. При сжигании жидкого и газообразного топлива коэффициент ослабления лучей зависит от коэффициентов ослабления лучей трехатомными газами (kг) и сжатыми частицами (kс)

k=kг∙rп+kс, (м∙МПа)-1, (5.7)

где rп – суммарная объемная доля трехатомных газов.

Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами (kг) определяется по номограмме (рисунок 5.2)

Коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами определяется по формуле

![]() ,

(м∙МПа)-1, (5.8)

,

(м∙МПа)-1, (5.8)

где Ср, Нр – содержание углерода и водорода в рабочей массе жидкого топлива.

При сжигании природного газа

![]() , (5.9)

, (5.9)

где СmНn – процентное содержание входящих в состав природного газа углеводородных соединений.

При сжигании твердого топлива коэффициент ослабления лучей зависит от коэффициентов ослабления лучей трехатомными газами, золовыми и шлаковыми частицами и определяются по формуле

k=kг∙rп+kзл∙μзл, (м∙МПа)-1, (5.10)

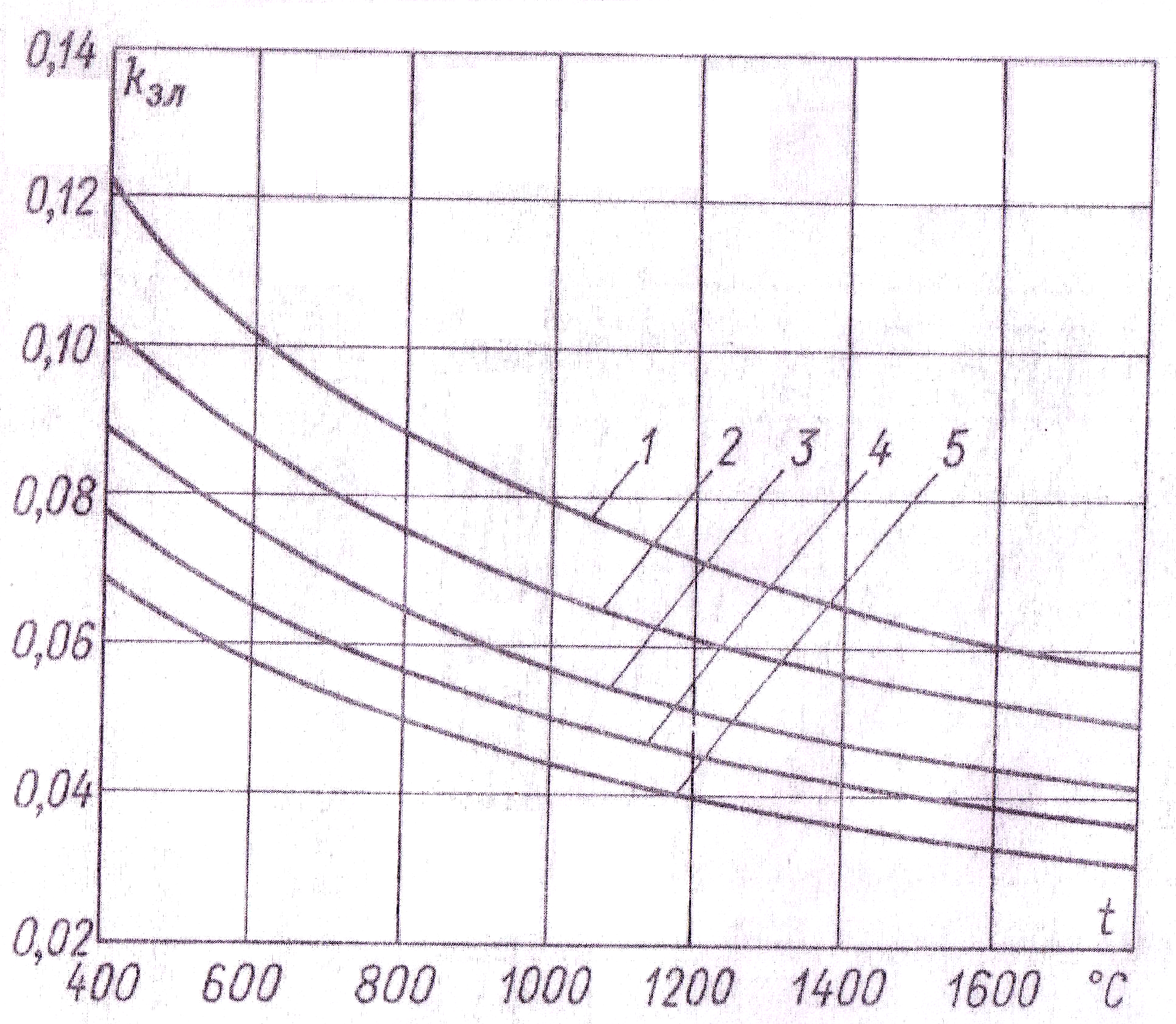

где kзл – коэффициент ослабления лучей частицами летучей золы, определяемый по графику (рисунок 5.3).

Рисунок 5.3 – Коэффициент ослабления лучей золовыми частицами:

1 – при сжигании пыли в циклонных топках;

2 – при сжигании углей, размолотых в шаровых барабанных мельницах;

3 – то же, размолотых в среднеходных и молотковых мельницах и в мельницах-вентиляторах;

4 – при сжигании дробленки в циклонных топках и топлива в слоевых топках;

5 – при сжигании торфа в камерных топках

8. При сжигании твердого топлива определяется примерная оптическая толщина среды k∙p∙s. Коэффициент ослабления лучей k подсчитывается в зависимости от вида и способа сжигания топлива по формуле (5.10).

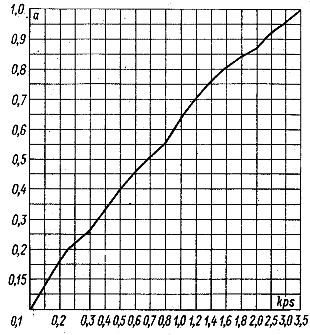

9. Подсчитывается степень черноты факела (аф). Для твердого топлива степень черноты факела равна степени черноты среды, заполняющей топку (а). Эта величина определяется по графику (рисунок 5.4) или определяется по формуле

а=1-е-k∙p∙s. (5.11)

Рисунок 5.4 – Степень черноты продуктов сгорания a

в зависимости от суммарной оптической толщины среды k·p·s

Для жидкого и газообразного топлива степень черноты факела находится по формуле

аф=m асв+(1-m) аг, (5.12)

где m – коэффициент, характеризующий долю топочного объема, заполненного светящейся частью факела, принимается по таблице 5.1;

Таблица 5.1 – Доля топочного объема, заполненная светящейся частью факела

Вид сжигаемого топлива и удельная нагрузка топочного объема |

Коэффициент т |

Газ при сжигании светящимся факелом с qv < 400 кВт/м3 |

0,10 |

То же при qv > 1000 кВт/м |

0,60 |

Мазут при qv < 400 кВт/м |

0,55 |

То же при qv > 1000 кВт/м3 |

1,00 |

Примечание: при удельных нагрузках топочного объема больше 400 и меньше 1000 кВт/м3 коэффициент т определяется линейной интерполяцией |

|

асв, аг – степень черноты светящейся части факела и несветящихся трехатомных газов соответственно, определяемые по формулам

![]() ; (5.13)

; (5.13)

![]() . (5.14)

. (5.14)

10. Определяется степень черноты топки:

а) для слоевых топок

, (5.15)

, (5.15)

где R – площадь зеркала горения слоя топлива, расположенного на колосниковой решетке, м2;

б) для камерных топок при сжигании твердого топлива

![]() ; (5.16)

; (5.16)

в) для камерных топок при сжигании жидкого топлива и газа

![]() . (5.17)

. (5.17)

11. Определяется параметр М в зависимости от относительного положения максимума температуры пламени по высоте топки (хт):

а) при сжигании мазута и газа

М=0,54-0,2 хт; (5.18)

б) при камерном сжигании высокореакционных топлив и слоевом сжигании всех топлив

М=0,59-0,5 хт. (5.19)

Независимо от численного значения хт максимальное значение М, рассчитанное по формулам (5.18), (5.19), для камерных топок принимается не более 0,5.

Относительное положение максимума температуры для большинства топлив определяется как отношение высоты размещения горелок к общей высоте топки

![]() , (5.20)

, (5.20)

где hг – подсчитывается как расстояние от пода топки до оси горелок, м;

Hт – расстояние от пода топки до середины выходного окна из топки.

Для слоевых топок при сжигании топлива в тонком слое (топки с пневмомеханическими забрасывателями) и скоростных топок системы В.В. Померанцева принимается хт=0; при сжигании топлива в толстом слое хт=0,14.

12. Определяется средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания на 1 кг сжигаемого твердого и жидкого топлива или на 1 м3 газа при нормальных условиях:

![]() ,

кДж/(кг⋅К),

кДж/(м3⋅К); (5.21)

,

кДж/(кг⋅К),

кДж/(м3⋅К); (5.21)

где Tа – теоретическая (адиабатная) температура горения, К, определяемая по таблице I-V по значению Qт, равному энтальпии продуктов сгорания Iа;

![]() – температура на

выходе из топки, К;

– температура на

выходе из топки, К;

![]() – энтальпия

продуктов сгорания находится по таблице

I-V

при принятой на выходе из топки кДж/(кг∙К),

кДж/(м3∙К).

– энтальпия

продуктов сгорания находится по таблице

I-V

при принятой на выходе из топки кДж/(кг∙К),

кДж/(м3∙К).

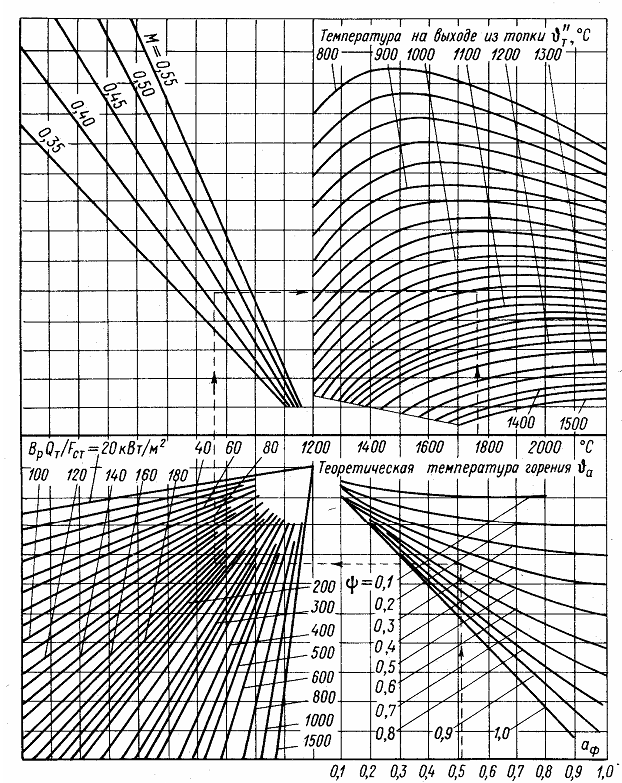

13. Определяется действительная температура на выходе из топки по номограмме (рисунок 5.5).

Полученная

температура на выходе из топки сравнивается

с температурой, принятой ранее в п.1.

Если расхождение между полученной

температурой (![]() )

и ранее принятой на выходе из топки не

превысит ±100 °С, то расчет считается

оконченным.

)

и ранее принятой на выходе из топки не

превысит ±100 °С, то расчет считается

оконченным.

Рисунок 5.5 – Расчет теплопередачи в однокамерных

и полуоткрытых топках