- •Товароведение промышленных товаров

- •Часть 3

- •Учебное пособие

- •080501 «Менеджмент» (по отраслям) Улан – Удэ

- •Содержание

- •Введение

- •Тема 1. Музыкальные товары

- •Общие сведения. Основные понятия об акустике и музыкальной грамоте

- •1.2. Потребительские свойства музыкальных инструментов

- •Струнные музыкальные инструменты

- •Щипковые инструменты

- •Устройство гитары:

- •Семейство оркестровых балалаек

- •Устройство балалаек:

- •Смычковые музыкальные инструменты

- •Устройство скрипки:

- •Запасные части и принадлежности к смычковым инструментам

- •Принадлежности и запасные части к смычковым инструментам:

- •Клавишные (ударно-клавишные) инструменты

- •Устройство пианино

- •Язычковые музыкальные инструменты

- •Внешний вид аккордеона:

- •Духовые музыкальные инструменты

- •Амбушюрные духовые инструменты

- •Саксгорны:

- •Устройство саксгорна (корнета)

- •Труба с помповым механизмом

- •Тромбон: тенор – бас с квартвентилем

- •Лингвальные духовые инструменты

- •Лингвальные духовые инструменты:

- •Лабиальные (губные) духовые инструменты

- •Запасные части и принадлежности к духовым музыкальным инструментам

- •Ударные музыкальные инструменты

- •Перепончатые ударные инструменты

- •Барабаны:

- •Пластинчатые ударные инструменты

- •Пластинчатые ударные инструменты

- •Самозвучащие ударные инструменты

- •Самозвучащие ударные инструменты

- •Ударная установка ансамбля:

- •Запасные части и принадлежности к ударным инструментам

- •Электромузыкальные инструменты

- •Адаптеризованные инструменты

- •Внешний вид электрогитары

- •Электронные музыкальные инструменты

- •Синтезаторы стк – 811

- •1.4. Оценка качества музыкальных инструментов в условиях торговых предприятий

- •1.5. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение музыкальных инструментов

- •1 Вариант

- •2 Вариант

- •Содержание работы

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 2. Радиоэлектронные товары

- •2.1.Общие сведения

- •2.2. Комплектующие элементы и изделия. Принадлежности радиоэлектронной аппаратуры

- •Электроакустические приборы и системы. Усилители звуковой частоты

- •Классификация и ассортимент микрофонов

- •Громкоговорители и акустические системы

- •Акустическое оформление громкоговорителей: а) закрытая система; б) открытая система; в) фазоинвертор

- •Классификация и ассортимент динамических головок и акустических систем

- •Абонентские громкоговорители и приемники трехпрограммные

- •Усилители звуковой частоты

- •Ассортимент усилителей звуковой частоты

- •2.4. Бытовая аудиотехника

- •2.4.1. К аппаратуре для магнитной записи и воспроизведения звука относятся разные виды магнитофона.

- •Структурная схема магнитофона:

- •Кассетный аудиоплеер Aiwa hs – px 457

- •2.4.2. Аппаратура для записи и воспроизведения звука оптическим способом

- •2.4.3. Аппаратура для магнитооптических дисков

- •2.4.4. Звуковоспроизводящая аппаратура с электронной памятью

- •2.4.5. Радиоприемная аппаратура

- •Классификация и ассортимент радиоприемников

- •2.4.6. Комбинированная аудиоаппаратура

- •2.4.7. Автомобильная аудиотехника

- •Автоакустика

- •Вопросы для самоконтроля по бытовой аудиотехнике

- •2.5. Бытовая видеотехника

- •2.5.1. Телевизоры

- •Эргономические свойства телевизоров

- •Телевизионные приемники классифицируются по следующим признакам:

- •2.5.2. Видеомагнитофоны

- •2.5.3. Видеокамеры

- •Вопросы для самоконтроля по бытовой видеотехнике

- •2.6. Контроль качества радиоэлектронной аппаратуры в условиях торговли

- •2.7. Маркировка и упаковка радиоэлектронной аппаратуры

- •Тестовое задание «Радиоэлектронные товары»

- •1 Вариант

- •Тестовое задание «Радиоэлектронные товары»

- •2 Вариант

- •Практическая работа №1 Изучение терминов бытовой аудиотехники и ассортимент бытовой аудиотехники, используя технические паспорта, нормативно-технические документы, каталоги

- •Содержание работы

- •Кассетные деки

- •Акустические системы

- •Задание 2. Изучение ассортимента бытовой аудиотехники, используя технические паспорта, нтд, каталоги и занесите данные в таблицу

- •Практическая работа №2 Изучение терминов бытовой видеотехники и ассортимент бытовой видеотехники, используя технические паспорта, нормативно-технические документы, каталоги

- •Содержание работы

- •Сравнительные характеристики форматов видеозаписи

- •Вопросы для контроля знаний по теме

- •Задание для самостоятельной работы студентов

- •Тема 3. Фото и кинотовары

- •Общие сведения

- •Сущность фотографии

- •Группировка фото и кинотоваров

- •3.4. Фотоаппараты: потребительские свойства, классификация и конструктивные особенности современных фотоаппаратов, характеристика ассортимента

- •Классификация и конструктивные особенности современных фотоаппаратов

- •Обычные (классические) фа

- •Конструкция компактного фотоаппарата

- •Конструкция однообъективного зеркального фотоаппарата

- •Характеристика ассортимента современных фотоаппаратов

- •3.5. Светочувствительные фотоматериалы: потребительские свойства, характеристика ассортимента

- •Характеристика ассортимента фотоматериалов

- •3.6. Фотохимикаты

- •3.7. Фотопринадлежности

- •Качество фототоваров в условиях торговли. Маркировка, упаковка и хранение

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тестовое задание

- •Практическая работа №1 «Изучение устройства фотоаппаратов»

- •Содержание работы

- •Практическая работа №2

- •Содержание работы

- •Вопросы для контроля знаний

Сущность фотографии

Фотографическое изображение может быть черно-белым и цветным. Однако фотографические процессы получения таких изображений имеют единую физико-механическую сущность.

В зависимости от используемого материала фотоизображение можно получить негативно-позитивным или прямым позитивным способом.

При негативно-позитивном способе фотографирование осуществляется фотоаппаратом на светочувствительный слой негативного фотоматериала в течение определенного времени. Под воздействием света в светочувствительном слое образуется скрытое изображение объекта, которое проявляется при специальной химико-фотографической обработке и приобретает устойчивость к свету. Видимое изображение может быть черно-белым или цветным, негативным или позитивным. Негативное изображение нужно перенести на фотобумагу или фотопленку при помощи фотопечати. С негатива можно получить множество позитивных снимков.

При прямом позитивном способе фотоизображение образуется непосредственно на фотоматериале, который находится в фотоаппарате, без фотопечати методом обращения или диффузного фотографического процесса (моментальная фотография).

Методом обращения и моментальной фотографии можно получить фотоснимок (слайд) в единственном экземпляре.

Голография – разновидность фотографии. Слово голо (с греческого) - весь, полный; графия – описание.

Это метод получения изображения объекта, основанный на интерференции волн (это явление, наблюдающееся при одновременном распространении в пространстве нескольких волн; интерференция света наблюдается на экране или любой поверхности в виде чередования светлых и темных полос или пятен).

Голография предложена в 1948 году Габором. На фотопластинку одновременно с сигнальной волной, рассеянной объектом, направляют опорную волну от того же источника света. Возникающая при интерференции этих волн картина, содержащая полную информацию об объекте, фиксируется на светочувствительной поверхности, называется голограммой. При облучении голограммы опорной волной можно увидеть объемное изображение объекта (эффект присутствия). Голография используется в физике, технике, акустике, перспективна для создания объемного кино и телевидения.

Группировка фото и кинотоваров

Фототовары группируют по назначению:

фотоаппараты;

светочувствительные фотоматериалы;

фотохимикаты;

фотопринадлежности.

Фотоаппараты (ФА) вместе с видеокамерами относятся к съемочной аппаратуре. ФА — оптико-механический прибор, предназначенный для получения оптического изображения объекта на светочувствительном слое фотопленки или матрицы ПЗС (в цифровых ФА).

Прежде чем рассмотреть устройство ФА, ознакомимся с операциями, которые совершает фотограф при съемке.

Первое — выбор объекта съемки. Фотограф выбирает объект съемки так, чтобы границы фотографируемого объекта находились в пределах кадра.

Второе — наводка на резкость. Изображение на пленке должно быть четким, сфокусированным, для чего необходимо устройство наводки на резкость и контроля резкости резкости.

Третье — измерение количества света, попадающего на пленку. Фотограф должен рассчитывать порцию света, которая должна попасть на пленку и создать на ней изображение нормальной плотности (почернения). Для этого в фотоаппарате должно быть устройство для измерения количества света, попадающего на пленку.

Теперь, зная последовательность действий фотографа, можно перейти к рассмотрению устройства фотоаппарата.

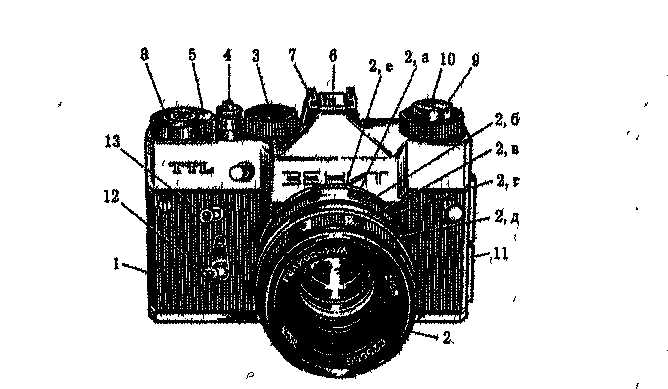

На представлен общий вид фотоаппарата ЗЕНИТ TTL.

1 — корпус; 2 — объектив Гелиос-44М: 2, а — кольцо крепления объектива; 2, б — шкала диафрагмы; 2, в — шкала глубины резкости; 2, г — шкала расстояний; 2, д — фокусировочное кольцо; 2, е — кольцо "установочной диафрагмы"; 3 — диск выдержек затвора; 4 — втулка отключения затвора; 5: — рычаг взвода затвора и транспортировки фотопленки; 6 — окуляр видоискателя; 7 — койма для закрепления лампы-вспышки и других фотопринадлежностей; 8 — лимб счетчика кадров; 9 — диск светочувствительности фотопленки; 10 — рукоятка обратной перемотки; 11 — откидная задняя крышка корпуса; 12 — рычаг автоспуска; 13 — кнопка включения автоспуска

Фотоаппараты состоят из следующих основных узлов: корпуса со светонепроницаемой камерой, объектива, затвора, видоискателя (визира), механизма наводки на резкость и контроля резкости.

Корпус

Корпус фотоаппарата изготавливают из светонепроницаемого материала (пластмассы, металла). Корпус высококлассных фотоаппаратов изготавливают из стали, алюминиевых и титановых сплавов, наружные поверхности защищают фотополимером.

На корпусе ФА крепятся все узлы и детали, представляющие согласованную оптико-механическую систему, кроме того, корпус предохраняет светочувствительный материал от попадания света.

На передней стенке корпуса помещается объектив, за объективом находится свободное пространство — световая камера, внутренние стенки которой имеют черную матовую поверхность.

В камере размещается фильмовой канал, для чего по бокам световой камеры располагаются гнезда для установки кассеты с пленкой и приемной катушки, на которую наматывается экспонированная пленка. Перед светочувствительным слоем пленки находится затвор, а в верхней части корпуса — видоискатель.

Объектив

Объектив — это система центрированных линз, собранных в оптический блок внутри специальной оправы. Между линзами располагается диафрагма,

Объектив служит для получения на светочувствительном слое изображения снимаемого объекта. От свойств объектива в значительной степени зависит качество полученного изображения,

Основными конструктивными элементами объективов являются оправа, линзы, диафрагма,

Оправа предназначена для правильного расчетного расположения в ней системы линз (4 и более), диафрагмы, механизма управления диафрагмой, а в некоторых оправах и механизма центрального затвора перед последней линзой. Оправа защищает линзы от смещения и механических повреждений.

С внешней стороны оправы находятся кольца для управления диафрагмой и фокусировки объектива. В передней части оправы предусмотрены посадочные места для установки светофильтров и оптических насадок.

Объективы бывают жестко встроенными в корпус аппарата и съемными.

Съемный объектив крепится к корпусу фотоаппарата с помощью резьбового или байонетного (штыкового) соединения, которое позволяет быстро произвести замену объектива на объектив с другими характеристиками.

Основные параметры объектива: d — диаметр светового отверстия: а — угол поля зрения; Н — оптическая плоскость; у — угол поля изображения; F — точка заднего фокуса; Р — фокальная плоскость; i — фокусное расстояние; s_ — задний (рабочий) отрезок

Фокус (от лат. focus — букв, очаг) — F в оптике — точка, в которой собирается прошедший через оптическую систему параллельный пучок световых лучей. Если пучок параллелен главной оптической оси системы, то фокус также лежит на оси и называется главным, а расстояние f от объектива до этой точки — фокусным расстоянием,

Фокусное расстояние объектива — величина постоянная. Величину фокусного расстояния выражают в миллиметрах,

В каждой линзе два фокуса: передний F и задний F'.

Плоскость, проходящая через главный фокус перпендикулярно оптической оси объектива, называется фокальной плоскостью Р; в этой плоскости располагается фотопленка.

Основные оптические характеристики объектива:

фокусное расстояние;

относительное отверстие;

глубина резко изображаемого пространства;

угол поля изображения;

разрешающая способность (сила);

аберрации.

Фокусное расстояние f — расстояние по оптической оси объектива от точки заднего фокуса F до его главной плоскости Н.

Главное фокусное расстояние обычно называют просто фокусным расстоянием, величина его гравируется на оправе объектива. В прямой зависимости от фокусного расстояния находится масштаб даваемого объективом изображения. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем крупнее получается изображение.

На снимке изображение получается во столько раз меньше снимаемого объекта, во сколько раз фокусное расстояние меньше расстояния до снимаемого объекта.

В зависимости от величины фокусного расстояния все объективы делятся на нормальные, короткофокусные, длиннофокусные и объективы с переменным фокусным расстоянием.

Нормальные объективы, или штатные, имеют фокусное расстояние, приблизительно равное диагонали кадра, и угол изображения у — 45—55°. Термин "нормальный" связан с нормальным зрением человека. Глаза человека видят в пределах 15—55°, поэтому такой объектив имеет как бы универсальный характер и может использоваться практически при любых съемках, Естественно, что поступающие в продажу ФА комплектуются штатными объективами.

Однако на практике может возникнуть потребность в съемке под углом большим или меньшим нормального. В этом случае используются сменные объективы,

Объективы с большим углом изображения у, их называют короткофокусные или широкоугольные, имеют угол изображения более 55°. Такие объективы применяют при съемке архитектурных сооружений или в закрытых помещениях, где нельзя отступить назад. Сверхширокоугольные объективы с углом поля зрения 90° и выше — это группа объективов, имеющих самое короткое фокусное расстояние, в которую входят также объективы "Рыбий глаз" (Fish eye) с углом поля зрения до 180°. Фокусное расстояние таких объективов — 8—16 мм.

Благодаря созданию новых компактных оптических систем, существенному улучшению технических характеристик они заняли прочное место в ряду сменных объективов.

Объективы, применяемые для съемки удаленных предметов, имеют угол изображения менее 45°, они называются длиннофокусными, или телеобъективами. Угол поля зрения телеобъективов может составлять единицы градусов.

Особую группу составляют объективы с переменным фокусным расстоянием (Zoom-lens). Масштаб изображения определяется выбором точки съемки. Чтобы правильно заполнить кадр при удачно выбранной точке, необходим объектив с плавно меняющимся фокусным расстоянием. Он не только заменяет набор сменных объективов, но и позволяет переходить без перерыва от общего плана к крупному и даже отдельной детали.

Отношение наибольшего фокусного расстояния к наименьшему называется кратностью такого объектива. Например, объектив с переменным фокусным расстоянием от 35 мм до 105 мм относится к трехкратным. Такой объектив может изменять масштаб в 3 раза.

Выпускаемые в настоящее время объективы с переменным фокусным расстоянием по своим характеристикам могут заменить весь ряд сменных объективов с фокусным расстоянием от 20 до 1000 мм.

Второй

характеристикой объектива является

относительное

отверстие.

Относительным

отверстием объектива называется

отношение диаметра действующего

отверстия объектива к его фокусному

расстоянию

![]() .

Оно показывает, во сколько раз диаметр

круглого отверстия объектива меньше

фокусного расстояния. Относительные

отверстия объективов стандартизованы.

Более всего используются объективы, у

которых относительное отверстие (без

диафрагмирования) составляет: 1:2; 1:2,8;

1:3,5; 1:4,5.

.

Оно показывает, во сколько раз диаметр

круглого отверстия объектива меньше

фокусного расстояния. Относительные

отверстия объективов стандартизованы.

Более всего используются объективы, у

которых относительное отверстие (без

диафрагмирования) составляет: 1:2; 1:2,8;

1:3,5; 1:4,5.

Величина, обратная относительному отверстию, называется диафрагменным числом.

Относительное отверстие объективов изменяется с помощью диафрагмы, которая является необходимой частью объектива и находится, как указывалось выше, между его линзами.

Назначение диафрагмы заключается в изменении светового потока, проходящего через объектив.

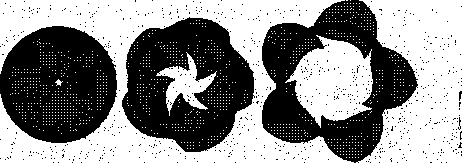

Наибольшее распространение получила ирисовая диафрагма, у которой световое отверстие образуется несколькими дугообразными лепестками-ламелями С-образной формы, соединенными с подвижным кольцом.

При повороте кольца лепестки сходятся или расходятся, плавно уменьшая или увеличивая диаметр светового отверстия. Для установки определенного диаметра светового отверстия на внешней части оправы (на кольце, соединенном с механизмом установки диафрагмы) нанесена шкала диафрагменных чисел. При переходе с одного значения диафрагменного числа на соседнее в 2 раза увеличивается или уменьшается количество пропускаемого объективом света.

Установка диафрагмы на соответствующее значение диафрагменного числа может производиться вручную (в неавтоматических и полуавтоматических фотоаппаратах) или с помощью приводного механизма (в автоматических).

В зависимости от типа фотоаппарата (его сложности и стоимости) применяются различные, конструкции для установки диафрагмы:

диафрагма с кольцом предварительной установки. На объективе фотоаппарата имеются два кольца. С помощью одного из них, имеющего фиксатор через 1 или 0,5 ступени, выставляется необходимое значение диафрагмы, но при этом сама диафрагма остается открытой, чтобы можно было производить фокусировку. После проведения фокусировки вторым кольцом диафрагмируют объектив и производится фотографирование;

прыгающая диафрагма. В этой диафрагме также имеется кольцо предварительной установки с фиксатором, но диафрагма открывается одновременно со взводом затвора и перемоткой пленки. При нажатии на спусковую кнопку диафрагма закрывается до заранее установленного значения и после этого производится экспонирование пленки;

нажимная диафрагма. Эта диафрагма постоянно открыта и закрывается до значения, заранее установленного на кольце предварительной установки диафрагмы, при нажатии на спусковую кнопку. При отпускании спусковой кнопки диафрагма снова открывается;

моргающая диафрагма. При нажатии на спусковую кнопку эта диафрагма закрывается до заранее установленного значения только на время выдержки. После закрытия затвора диафрагма автоматически открывается.

Большинство современных зеркальных фотоаппаратов имеют моргающую диафрагму, меньшее количество — нажимную. Диафрагма регулирует не только световой поток, проходящий через объектив в момент съемки, но и глубину резкости изображаемого пространства.

Глубина резкости — расстояние вдоль оптической оси съемочного фотографического объектива, в пределах которого нерезкость изображений различно удаленных предметов не превышает допустимого кружка нерезкости.

Здесь учитываются особенности человеческого зрения глаз на расстоянии наилучшего видения 25—30 см принимает за точку любой кружок диаметром меньше 0,1 мм. Для негативов форматом (24x36) мм допускается изображение отдельных точек в виде кружков диаметром 0,03—0,05 мм, которые принято называть кружками нерезкости.

При съемке разноудаленных объектов с наилучшей резкостью изображается тот объект, на который произведена фокусировка объектива. На практике резкими получаются изображения объектов, расположенных на определенном расстоянии от объекта, на который сфокусирован объектив. Чтобы найти это пространство, в пределах которого получается резкое изображение, объективы имеют на оправе шкалу резкости. Это симметрично расположенные относительно установочного знака т диафрагменные числа. Шкала глубины резко изображаемого пространства нанесена над шкалой расстояний и может перемещаться относительно нее. Знак °° (бесконечность) обозначает наименьшее расстояние, с которого лучи, поступающие от точечного источника света в объектив, можно считать параллельными. Если против индекса Т установить знак °°, т. е. навести объектив на резкость по удаленному предмету, то расстояние до передней границы резко изображаемого пространства будет тем меньше, чем меньше относительное отверстие объектива.

Расстояние до передней границы резко изображаемого пространства при установке объектива на °° называется гиперфокальным расстоянием.

Угол поля изображения (угловое поле изображения) также является важной характеристикой каждого фотообъектива. Любой объектив дает изображение в пределах определенного поля, имеющего форму круга и называемого полем изображения. В пределах этого поля резкость и освещенность изображения неодинаковы — по мере удаления от центра поля изображения они уменьшаются.

Поэтому из поля изображения объектива выбирают прямоугольник или квадрат, имеющий равномерную резкость по всей площади и ограничивающий кадр фотоснимка.

Разрешающая способность (сила) R — это способность фотографического объектива четко воспроизводить мельчайшие детали объекта. Разрешающая способность оценивается по количеству воспроизводимых штрихов на 1 мм длины изображения.

Разрешающая способность объектива в центре поля изображения всегда выше, чем по краям, поэтому в технический паспорт фотографических объективов заносятся два значения разрешающей способности: для центра и для краев поля изображения.

Аберрация. В реальных оптических системах невозможно обеспечить идеальные условия прохождения световых лучей, что, естественно, приводит к искажениям изображения.

Аберрация (от лат. aberration букв — уклонение) — это искажения изображения, вызванные неидеальностью оптической системы фотоаппарата. Они проявляются в нерезкости изображения, окрашенности его контуров, в нарушении подобия между объектом и его изображением.

Стремление к уменьшению аберраций приводит к усложнению конструкции объектива — увеличению количества линз, но при этом возрастают потери на отражение и светорассеяние, которые сводят к минимуму внесенные улучшения. Чтобы устранить указанные потери, используют технологию, которая получила название "просветление оптики". Она заключается в создании на поверхности линз тончайшей пленки с показателем преломления меньше, чем показатель преломления стекла, из которого изготовлена линза.

Светосила объектива — важнейшая фотометрическая характеристика, определяющая достоинство объектива.

Под светосилой J объектива понимается отношение освещенности изображения (Е) на светочувствительном слое к яркости (В) снимаемого объекта:

Показатель светосилы зависит от величины действующего диаметра объектива и его фокусного расстояния. Чем больше площадь светового пучка, проходящего через объектив при данном фокусном расстоянии, тем выше будет показатель светосилы.

При применении пленок одинаковой чувствительности выдержки при съемке тем короче, чем выше светосила объектива. Большая светосила дает возможность производить съемку при менее благоприятных условиях освещения.

Затвор

Получение доброкачественного снимка возможно в том случае, если светочувствительный материал будет правильно экспонирован.

Затвор — это устройство дозирования продолжительности воздействия света на светочувствительный материал. Затвор представляет собой механизм, служащий для регулирования времени выдержки, т. е. открывания и закрывания объектива на заранее заданное время для пропускания светового пучка через фотообъектив на светочувствительный материал.

В зависимости от типа управляющего элемента затворы подразделяются на механические и электронные.

По месту расположения в фотоаппарате затворы подразделяются на фокальные и апертурные, по принципу действия — на шторные и центральные.

Фокальный затвор — это затвор, исполнительный элемент которого расположен вблизи фокальной плоскости объектива перед светочувствительным материалом.

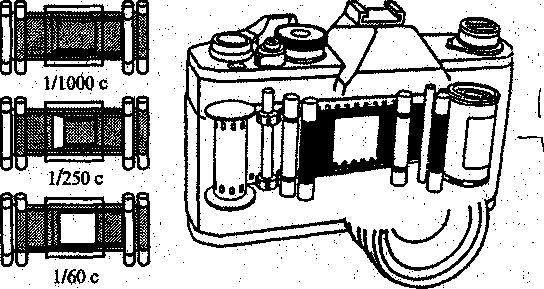

Все фокальные затворы по принципу действия — шторные. Шторный затвор устанавливается в зеркальные и дальномерные фотоаппараты, предназначенные для работы со сменной оптикой. Роль световых заслонок в нем выполняют шторки из специальной ткани или тонких металлических пластин. Дозирование света производится с помощью щели между двумя шторками, перемещающимися относительно фотопленки. При нажатии на спусковую кнопку первая шторка открывает кадровое окно, позволяя свету, прошедшему через объектив, попасть на пленку. Через промежуток времени, называемый выдержкой, вторая шторка закрывает кадровое окно, При перемещении шторок между хвостовым краем первой шторки и передним краем второй образуется щель, при продвижении которой параллельно плоскости кадрового окна последовательно экспонируется каждый участок пленки.

Выдержка регулируется путем изменения ширины щели между шторками: чем уже щель, тем меньше выдержка. По мере увеличения ширины щели выдержка увеличивается.

Конструкция матерчатого шторно-щелевого затвора

Достоинством шторного затвора является возможность применения сменной оптики и сверхкоротких выдержек до 1/8000 с.

К недостаткам относится неоднородность экспозиции по полю кадра. Изображение воспроизводится на фотопленке последовательно от одного края окна до другого (по вертикали или горизонтали), что может стать причиной нарушения формы движущихся объектов. В связи с ужесточением требований к стабильности работы механизма шторного затвора, независимости его от климатических условий в настоящее время вместо прорезиненных матерчатых шторок стали использовать металлические.

Апертурные затворы размещаются внутри объектива вблизи диафрагмы. По принципу действия все апертурные затворы центральные.

Конструкция центрального затвора

Центральный затвор имеет лепестки, расположенные внутри объектива между его линзами. Лепестки открывают световое отверстие объектива от центра к периферии подобно ирисовой диафрагме.

Достоинством центральных затворов является более равномерное перекрытие светового потока. Это позволяет применять фотовспышки при более коротких выдержках, чем в шторных затворах.

Центральные затворы применяются и в дешевых компактных и в дорогих среднеформатных аппаратах.

Затворы-диафрагмы — особая группа фотографических затворов, у которых функции затвора и диафрагмы объединены в одном механизме с регулированием длительности открытия светового отверстия лепестками специальной формы.

Конструкция завтра - диафрагмы

Видоискатель (визир) — оптическое устройство, служащее для определения границы изображаемого в кадре пространства. Для правильного определения границ кадра необходимо, чтобы угловое поле зрения видоискателя (визира) соответствовало угловому полю зрения объектива, а оптическая ось визира совпадала с оптической осью объектива. Существует два вида видоискателей: зеркальные и незеркальные.

Зеркальный видоискатель позволяет одновременно с определением границ кадра выполнять и наводку объектива на резкость. Основу зеркального видоискателя составляет подвижное зеркало, которое установлено под углом к оптической оси объектива между объективом и фотопленкой.

Зеркальный видоискатель хорошо согласуется со сменными объективами, имеющими различное фокусное расстояние. Он дает изображение без параллакса – (parallaxis - буквенных уклонений,- (обычного для видоискателей телескопических), так как объем съемки рассматривается через объектив фотоаппарата.

Незеркалъный телескопический видоискатель состоит из отрицательной (рассеивающей) линзы прямоугольной формы, которая ограничивает поле зрения, и положительной (собирательной) линзы, служащей окуляром. Эти линзы укреплены на определенном расстоянии друг от друга.

Для определения границ кадра в телескопическом видоискателе используют подсвеченную кадровую рамку. Изображение кадровой рамки вводится в поле зрения видоискателя с помощью зеркала с полупрозрачным отражающим покрытием и полупрозрачного зеркала. При этом глаз одинаково резко видит как фотографируемый предмет, так и рамку.

Такие видоискатели имеют существенный недостаток—несовпадение оси видоискателя с оптической осью объектива фотоаппарата, в результате чего в данном видоискателе изображение не совпадает с оптическим изображением на светочувствительной пленке, находящейся в фотоаппарате.

Механизм наводки на резкость

(устройства фокусировки)

Для того, чтобы получить на фотопленке четкое изображение снимаемого объекта, необходимо навести объектив фотоаппарата на резкость, сделать так, чтобы отраженные от снимаемого объекта лучи сфокусировались точно на поверхности фотопленки.

Осуществляют фокусировку изменением расстояния от фотообъектива до светочувствительного фотоматериала, расположенного в фотоаппарате, что достигается с помощью выдвижения всего съемочного объектива фотоаппарата или - его передней части.

Существуют устройства ручной и автоматической фокусировки. Имеется три способа ручной фокусировки:

по шкале расстояний;

по матовому стеклу;

с помощью дальномерного устройства.

В ФА, с наводкой на резкость по шкале расстояний, расстояние до объекта определяют на глаз. Далее объектив устанавливается в соответствующее положение по шкале расстояний.

Шкала расстояний состоит из ряда делений и цифр, выражающих расстояние от ФА до объекта съемки в метрах. Поэтому шкалу расстояний иногда называют метражной или шкалой дистанций. Шкала расстояний наносится на оправу объектива и может иметь вид: оо ; 20; 10; 7; 5; 4; 3; 2,5; 2; 1,75; 1,5; 1,25; 1

Шкала расстояний наносится на объективы фотоаппаратов независимо от наличия в аппарате других устройств для наводки на резкость.

Фокусировка по матовому стеклу применяется в фотоаппаратах с зеркальным видоискателем.

Правильность установки фотообъектива проверяют визуально по резкости изображения, получаемого на матовом стекле при полностью открытой диафрагме.

В качестве устройства для наводки на резкость в ряде камер применяются оптические дальномеры, механически связанные с оправой объектива или оправой его передней линзы.

Независимо от конструкции дальномера общая картина, наблюдаемая в окуляре, у всех дальномеров примерно одинаковая: в поле зрения дальномера видно сдвоенное изображение при котором наводка на резкость неточна. Вращая оправу объектива, добиваются слияния контуров двух изображений, что соответствует точной наводке на резкость.

Устройства автоматической фокусировки

Большинство современных ФА имеют не ручную, автоматическую фокусировку. Переход от ручных систем фокусировки к автоматическим дает ряд преимуществ для потребителя – повышается точность фокусировки, скорость процесса фокусировки и высвобождается время для творческого решения вопросов съемки.

Процесс автофокусировки происходит за доли секунды. Исполнительным элементом является электродвигатель или катушка индуктивности (соленоид). При этом в ряде конструкций перемещается не объектив или фокусирующая линза объектива, а другие элементы ФА (пленка в фильмовом канале, зеркало, пентапризма), что дает возможность заменять штатный объектив на сменные.

Устройства автоматической фокусировки можно разделить на:

активные (ультразвуковые, инфракрасные);

пассивные.

Активные системы автофокусировки работают по принципу локации. Принцип локации, как известно, применяется в радиолокации уже 60 лет. Он заключается в том, что передающее устройство "выбрасывает" импульс энергии в направлении объекта, который хотят зафиксировать или определить расстояние до него. Энергия, отраженная от объекта, возвращается в принимающее устройство, и расстояние определяется по времени, которое было затрачено на прохождение сигнала до объекта и обратно.

Фотоаппараты с активной системой фокусировки имеют разные конструкции. В одних из них применяется ультразвуковой локатор, встроенный в камеру.

Ультразвуковые устройства довольно громоздки, поэтому они большей частью применяются в фотоаппаратах, снимающих на средний формат.

Меньше по размеру устройства, использующие инфракрасное излучение. Инфракрасный источник, встроенный в фотоаппарат, направляет луч на объект.

В устройствах с инфракрасным лучом она ведется по предмету в центре кадра. Ультразвуковые устройства не могут наводить на резкость через прозрачные препятствия, например, стекло. У инфракрасных систем свой недостаток: они дают неверные показания при наводке на нагретые предметы или на те, что сильно поглощают тепло, например, черная одежда.

Пассивные устройства фокусировки расходуют меньше энергии и более просты. Однако они не могут работать при слабом освещении и дают значительные ошибки при съемке малоконтрастных объектов. Разработано пассивных устройств довольно многое.

Автоматическая наводка на резкость предупреждает ошибки начинающих любителей, а опытным позволяет сосредоточиться на художественной стороне съемки.

В настоящем разделе нами рассмотрены основы устройства фотоаппаратов, а именно его пять основных узлов. Но в процессе развития фототехники фотоаппараты совершенствуются, и сегодня фотоаппарат представляет собой сложную конструкцию, в которой кроме основных узлов в зависимости от модификации появились дополнительные устройства, существенно облегчающие работу оператора. К ним относятся сервисные устройства:

подавления вибрации фотоаппарата во время съемки;

управления глазом;

впечатывания титров в негатив;

дистанционного управления и др.

Для автоматического управления узлами и механизмами в фотоаппаратах устанавливаются электрические приводы и индикаторные устройства.

Электрический привод

Установка в фотоаппарат автоматической протяжки пленки позволила ввести специальный режим, фотографирования "непрерывная съемка" для получения нескольких кадров движущегося объекта. В последнее время были разработаны специальные ультразвуковые моторы, с помощью которых стало возможным не только протягивать пленку, но и наводить на резкость объектив и управлять диафрагмой.

Электрические приводы бывают трех типов:

LUM — линейный (вытянутый), наименьший по габаритам из всех аналогичных приводов, используемых в фотоаппаратах; применяется для фокусирования объектива в системах автофокуса;

CUM — цилиндрический; обладает большой мощностью и предназначен для перемотки пленки;

PUM — прецессионный, с возможностью сверхмалых перемещений (с шагом 1 мкм), применяется для управления диафрагмой объектива.

Индикаторное устройство

Необходимость в индикации объясняется желанием оператора знать величину диафрагмы и выдержки при съемке в автоматическом режиме, получать предупреждение о возможной недодержке или передержке, а также указание о необходимости применения фотовспышки.

Наибольшее распространение в качестве индикаторных устройств получили гальванометры, светодиоды и жидкокристаллические индикаторы (ЖКИ).

Индикаторы могут находиться или на дисплее видоискателя, или на корпусе камеры.

Обычно на дисплее видоискателя отображается следующая информация:

значения выдержки и диафрагмы, при которых будет произведена съемка;

стрелка гальванометра и индекс, с которым ее следует совместить при установке экспозиции;

указатель расстояния, на которое сфокусирован объектив.

В более дорогих фотоаппаратах информация на дисплее видоискателя более обширна и высвечивается с помощью светодиодов и ЖКИ.

Система подавления вибраций

Система подавления вибраций предназначена для устранения вибрации фотоаппарата при съемке с рук или вибрации конструкции, на которой он установлен. Эта система позволяет производить съемку с рук телеобъективами с выдержкой 1/15 с.

Система работает по следующему принципу: два датчика движения измеряют паразитные перемещения корпуса фотоаппарата по двум перпендикулярным осям — горизонтальной и вертикальной. Полученные от этих датчиков-акселерометров1 данные о вибрации корпуса передаются в микропроцессор аппарата, который вырабатывает управляющие сигналы для двух микродвигателей, обладающих крайне малой инерционностью.

Система управления глазом

Система управления глазом (Eye Control) обеспечивает управление фокусировки фотоаппарата путем слежения за перемещением зрачка оператора. Это осуществляется с помощью специального датчика, находящегося в окуляре камеры, который следит за перемещением зрачка и передает соответствующий сигнал процессору. Резким становится изображение того объекта, на который направлен зрачок.

Система эта достаточно сложная и поэтому устанавливается пока только на элитные модели (например, CANON EOS-5, EOS-50).

Система впечатывания титров в негатив

Эта система обеспечивает наложение на отснятое изображение титров, встроенных в память фотоаппаратов. Число встроенных титров и их содержание могут быть различными, например, банк данных фотоаппаратов NICON NUVIS 1001 имеет 31 титр на 12 языках. Кроме текстовой информации многие фотоаппараты позволяют вводить в кадр дату и время съемки, которые отображаются в углу кадра.

Система дистанционного управления

Некоторые фотоаппараты оборудованы инфракрасными датчиками, которые обеспечивают дистанционное управление фотоаппаратом. Установив аппарат на штатив, оператор имеет возможность отойти в сторону и в нужный момент нажать кнопку на пульте дистанционного управления, получив уникальные снимки.