- •Основные функции менеджера

- •Основные задачи менеджера в области руководства

- •Основные задачи менеджера в области управления

- •Функции управления организацией

- •Атрибуты организационной культуры предприятия:

- •Приспособляемость

- •Командная работа

- •Коучинг и развитие

- •Планирование рабочего времени специалиста

- •5.Взаимозависимость решений

- •Этапы риск-менеджмента

- •Методы и инструментарий риск-менеджмента

- •1.Количественные методы

Приспособляемость

Адаптивность и гибкость являются важными факторами успеха в руководстве. Лидер должен уметь легко перемещаться из одного набора обстоятельств (плана) к следующему (незапланированный исход), а также принимать всё спокойно, даже если обстоятельства крайне нежелательны. Хороший лидер должен уметь принимать изменения и рассматривать их как возможности.

Командная работа

Ни один человек не способен сделать всего. Вот почему создание команды состоящей из людей с набором различных навыков имеет такое большое значение. Лидер должен знать, как строить и развивать такие команды. Хороший руководитель всегда знает, когда быть лидером, а когда последователем, он умеет быть хорошим последователем, когда это необходимо.

Коучинг и развитие

Стратегии влияния

1)Использование положения. Необходимо чтобы выполнялись условия:

-подчиненные признавали право менеджера разраб и принимать правила и процедуры

-менед имеет средства для усиления этих правил и процедур при необходимости

2)Стр подталкивания(кнута) есть возможность создания атмосферы страха и недоверия

3) Стр приманивая(пряника)

4)Стр убеждения-основана на призыве к разуму.Эффектив завис от весомости аргументов ,авторитета

5)Подготовит стр –подготовка для будущих попыток оказать влияние

6)Предупредительные –предоставление каких либо жействий.

Подходы у лидерству

Лидерство м.б. определено как способ побуждать людей действовать определенным способом. А так же объединять людей в группы и удерживать их.

1.Теория личностных характеристик.

Чел делает лидером его личност характер и личные качества. Лидерами рождаются, а не становятся. Интеллект, инициатива, увер в себе, ориентация на достижение целей,межличност общение..

2.Теория стилей

Лидерство зависит не только от личных характер чел,но и от того как он себя ведет. Его знания +забота о людях.

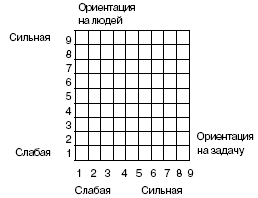

Управленческая решетка Р. Блейка и Дж. Моутона дает возможность оценить характер управления на предприятии. Положение в решетке определяет степень развития методов управления предприятием.

Одна ось отражает ориентацию руководителя на коллектив, а вторая – производственную направленность деятельности руководящего состава.

Решетка стилей руководства Блейка—Моутона

Из решетки стиля руководства выводится пять типичных стилей.

1—1 – стиль руководства, не ориентированный на высокие трудовые достижения, на заботу о межличностных отношениях. Попустительский стиль может иметь следствием апатию и разочарование сотрудников.

1—9 – стиль руководства, при котором для межличностных отношений создана благоприятная атмосфера, но трудовым достижениям уделяется мало внимания. В таких группах долго не бывает конфликтов, пока на сотрудников не начинают давить производственная необходимость или вышестоящее начальство.

5—5 – стиль руководства, направленный на средние трудовые достижения и среднюю удовлетворенность сотрудников. Консервативный стиль достижения, трудовые результаты средние.

9—1 – стиль руководства, ориентированный на высокую производительность труда и отсутствие заботы о межличностных отношениях. Соответствует авторитарному руководству.

9—9 – стиль руководства, нацеленный на высокие трудовые достижения и высокую удовлетворенность сотрудников.

Решетку Блейка—Моутона называют управленческой, менеджерской решеткой.

Большинство руководителей считают, что стиль 9–9 наиболее целесообразен для применения. Но применение этого стиля на практике затруднительно.

Недостатком данной теории является невозможность точного определения положения руководителя на данной решетке, ведь информация, которую можно получить как от руководителя, так и от подчиненных, вряд ли будет полной и достоверной.

3.Ситуационные теории

Решающую роль в эффективном менеджменте играют ситуационные факторы, при этом не отвергает важность личностных и поведенческих характеристик.

Основными ситуационными теориями лидерства являются модель руководства Ф. Фидлера, подход «путь-цель» Т. Митчела и Р. Хауса, теория жизненного цикла П. Герси и К. Бланшара, модель принятия решений В. Врума и П. Йеттона и др.

В основе большинства ситуационных моделей лежит положение о том, что выбор адекватного стиля руководства определяется в результате анализа природы управленческой ситуации и определения ее ключевых факторов.

Одной из первых теорий ситуационного подхода стала модель руководства Ф. Фидлера. Она сосредоточила внимание на ситуации и выделила три фактора, влияющие на поведение руководителя:

отношения между руководителем и подчиненными (степень доверия и уважения);

структура задачи (регламентация труда);

власть руководителя (объем должностных полномочий).

Теория Фидлера установила два важных факта, связанных с обеспечением эффективного руководства.

Руководители, ориентированные на выполнение задачи, обеспечивают более высокую производительность группы в благоприятных и неблагоприятных ситуациях. Руководители, ориентированные на отношения, обеспечивают более высокую производительность группы в промежуточных состояниях;

Эффективность работы руководителя зависит как от степени благоприятности ситуации, так и от стиля лидерства.

Решающим фактором является соответствие стиля руководства и ситуации, в которой работает коллектив. Добиться этого можно двумя способами:

приспособить лидера к ситуации (посредством его подбора, стимулирования, обучения, переобучения, в крайнем случае — замены);

изменить ситуацию (путем наделения руководителя дополнительными полномочиями).

Условием оптимальности стилей управления является ориентация на решение производственных задач и на установление благоприятных взаимоотношений в коллективе. Данная теория утверждает, что эффективный руководитель должен демонстрировать оба стиля и применять их в зависимости от характера текущей управленческой ситуации.

Важен и вывод о том, что каждая ситуация, в которой проявляется руководство, всегда есть сочетание действий руководителя, поведения его подчиненных, времени, места и других обстоятельств. И это сочетание чаще неблагоприятно, чем благоприятно.

|

Ситуационные теории лидерства имеют важное практическое значение, поскольку утверждают множественность оптимальных стилей лидерства в зависимости от ситуации. Они указывают на отсутствие единого универсального стиля управления и устанавливают эффективность руководства в зависимости от ситуационных факторов.

В настоящее время прочно утвердилось мнение, что эффективность лидерства имеет ситуационный характер и зависит от предпочтений, личностных качеств подчиненных, степени их веры в свои силы и возможности воздействовать на ситуацию. Лидерство обусловливают также черты личности самого руководителя, его интеллектуальные, личностные, деловые и профессиональные качества. Они гораздо труднее поддаются коррекции, чем, например, методика принятия решений.

4. Современные подходы

Современные подходы к эффективному лидерству включают концепцию субститутов и усилителей влияния, само- и сверхруководство, тренерский стиль, трансформационное руководство и харизматический подход.

В частности, трансформационное руководство и харизматический подход появились в последние годы на основе попыток сформулировать качества лидеров, которые придают им ореол особой значимости, исключительности и магнетизма, позволяя увлекать за собой людей. Установлено, что те, кто идет за харизматическими лидерами, отличаются высокой мотивацией, способны работать с энтузиазмом и достигать значимых результатов. Такого рода лидеры особенно необходимы на переломных этапах развития, в период выхода из кризисного состояния, осуществления радикальных реформ и изменений.

Предлагается несколько новых идей управления и лидерства:

поддержка только высокоприбыльных проектов — активность внутри фирмы для повышения ее прибыльности;

введение полной автономии линейных менеджеров, находящихся в контакте с потребителями, разрешение им организовывать работу по своему усмотрению, изменять технологии для удовлетворения запросов клиентов;

управление помимо существующей иерархии;

использование формальной и неформальной информационных сетей, объединяющих автономные элементы.

Тайм-менеджмент

Управление временем, организация времени (англ. time management) — это технология организации времени и повышения эффективности его использования.

Управление временем — это действие или процесс тренировки сознательного контроля над количеством времени, потраченного на конкретные виды деятельности, при котором специально увеличиваются эффективность и продуктивность. Управление временем может помочь рядом навыков, инструментов и методов, используемых при выполнении конкретных задач, проектов и целей. Этот набор включает в себя широкий спектр деятельности, а именно: планирование, распределение, постановку целей, делегирование, анализ временных затрат, мониторинг, организация, составление списков и расстановка приоритетов. Изначально управление приписывалось только бизнесу или трудовой деятельности, но со временем термин расширился, включив личную деятельность с таким же основанием. Система управления временем составляет сочетание процессов, инструментов, техник и методов. Обычно управление временем является необходимостью в развитии любого проекта, поскольку определяет время завершения проекта и масштаб.

В управлении временем можно выделить следующие процессы:

Анализ.

Моделирование стратегий с учётом проведённого анализа.

Целеполагание: постановка цели или определение ключевого направления развития. Определение и формулирование цели (целей).

Планирование и расстановка приоритетов. Разработка плана достижения поставленных целей и выделение приоритетных (первостепенных) задач для выполнения.

Реализация — конкретные, шаги и действия в соответствии с намеченным планом и порядком достижения цели.

Контроль достижения цели, выполнения планов, подведение итогов по результатам. Также в случае, если лицо или группа лиц, которые практикуют управление временем, планируют и далее осуществлять проекты, то целесообразно вести хронометраж и фиксировать результаты анализа хронометража в виде «карточек проекта» (запись по параметрам различного характера показателей расходов времени на отдельные задачи) для их дальнейшего применения в процессе любых проектов или программ.

Дефицит рабочего времени – нехватка временного ресурса, вызванная неправильной организацией работником своей деятельности, либо неграмотной организацией деятельности руководством, что приводит к спешке, затягиванию выполнения работ, заданий, некачественной работе, потерям в производстве, браку и т.д. что в конечном итоге существенно влияет на эффективность и результаты работы всего предприятия.

Одним из методов совершенствования управления на предприятии является анализ затрат рабочего времени руководителя предприятия и руководителей функциональных подразделений. Для выявления причин нехватки времени необходимо периодически проводить инвентаризацию времени за несколько рабочих дней. Беспокойство менеджера из-за недостатка времени можно определить по следующим признакам:

Отсутствует четкое расписание работы на текущий день;

Секретарь или помощник не знает распорядка дня своего руководителя, не знает, где он будет находиться в определенный момент рабочего дня;

Из-за чрезмерной занятости менеджер несвоевременно отвечает на деловые письма;

Из-за нехватки времени в течение рабочего дня менеджер вынужден завершать работу дома;

Частые телефонные звонки и визиты посетителей не дают сосредоточиться на основной работе;

Менеджер постоянно выполняет работу за своих подчиненных, поскольку ему кажется, что он сделает ее лучше;

Большой поток рутинных дел не дает менеджеру возможности заниматься основной работой;

Работа в условиях постоянной спешки приводит к переутомлению.

Наиболее характерные причины дефицита времени:

Бесплановость работы как результат работы не только самого менеджера, но и стиля работы всей организации;

Несоответствие работника и занимаемой им должности;

Неадекватная оценка своих способностей, скорости работы, результативности;

Отсутствие личной миссии работника (что я могу сделать для организации, что могу получить, какими активами располагаю);

Неумение контролировать свои потребности (в мыслях, питании, общении, выражении эмоций). Нет слова «хочу», есть слово «НАДО»;

Слабая мотивация труда, приводящая к низкой производительности (зарплата давно не увеличивалась, долгое время нет повышения в должности), порождающей хронический недостаток времени.