технология бурения 2

.pdfvk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

6)в турбобуре, где перепад давления складывается из перепада давления на лопатках турбины и местных потерь деления в соединениях между секциями турбобура;

7)в промывочных отверстиях долот – это типичные местные сопротивления;

8)в кольцевом пространстве, где сопротивления представлены набором линейных сопротивлений и местных, связанных с наличием резких сужений и резких расширений потока при прохождении замковых (муфтовых) соединений и каверн в скважине; на каждом замковом соединении

наблюдем три разновидности: линейное сопротивление рмл, местное на входе в узкую часть кольцевого пространства рмс и местное сопротивление на выходе из узкой части рмр (потери при резком расширении); влиянием каверн на потери давления обычно пренебрегают.

Давление на насосах (насосе) определяется как сумма всех давлений pi, затраченных на преодоление всех упомянутых нами сопротивлений.

9.3.2.Выбор расхода и параметров промывочной жидкости

Величина необходимого расхода промывочной жидкости (ПЖ) определяется её основными функциями. Это очистка забоя от частиц разрушаемой породы (шлама), транспорт частиц шлама на дневную поверхность, подвод энергии к гидравлическим забойным двигателям.

На величину расхода ПЖ, естественно, накладываются определенные ограничения. При слишком высоком расходе может происходить размыв стенок скважины, а высокое давление в скважине при этом вызывать поглощение. В ряде случаев необходимо обеспечить заданный режим течения жидкости в кольцевом пространстве. Например, при проходке многолетнемерзлых пород (ММП) минимальное растепление их (минимальная теплоотдача) обеспечивается при ламинарном течении ПЖ в кольцевом пространстве. В то же время наилучший транспорт шлама в эксцентричном кольцевом пространстве (КП) достигается при турбулентном режиме.

При слишком малом расходе ПЖ увеличивается содержание шлама в потоке жидкости в кольцевом пространстве, что может приводить к образованию сальников на бурильных трубах, тем самым способствуя прихватам инструмента, к возрастанию плотности восходящего потока и, соответственно, давления в скважине. Величина расхода в определённой степени зависит и от свойств промывочной жидкости.

Выбор параметров промывочной жидкости определяется их функциями, важнейшими из которых является создание противодавления на проходимые породы, очистка забоя от частиц шлама и вынос их на дневную поверхность. С этой точки зрения наиболее важными свойствами жидкостей, применяемых в бурении, являются их плотность, реологические и фильтрационные параметры. В ряде случаев, например при проходке мно-

29

109

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

голетнемерзлых пород (ММП), необходимо учитывать (регулировать) и теплофизические параметры промывочных жидкостей.

Выбор плотности промывочной жидкости. Правильный выбор плот-

ности промывочной жидкости имеет исключительное значение, т.к. от этого во многом зависят условия разрушения горных пород, возможность предотвращения осложнений и т.д.

Для предотвращения поступления пластовых флюидов в скважину (проявления) и поглощения бурового раствора давление в скважине Рс не должно быть меньше пластового Рпл и больше давления начала поглощения (гидроразрыва) Рп с учётом гидродинамических потерь, т.е. должно выполнять условие

PПЛ ≤ РС = ρ g H ± PГД ≤ РП , |

(9.47) |

где РГД – гидродинамические потери давления при выполнении различных операций.

Правилами безопасности регламентируется минимальное превышение давления столба бурового раствора над пластовым

ρ g H ≥kPПЛ |

(9.48) |

и дифференциальное давление |

|

PДИФ = ρ g H − PПЛ ≤ А. |

(9.49) |

Хотя правилами не регламентируется превышение давления начала поглощения Рп над давлением столба бурового раствора, по аналогии с (9.37) можно записать

|

. |

|

(9.50) |

|

|

|

|

||

Приведённые условия выбора плотности промывочной жидкости |

||||

можно записать в виде: |

|

|

|

|

для предотвращения проявления |

PПЛ k |

|

|

|

ρ ≥ρ min = |

, |

(9.51) |

||

g H |

||||

|

|

|

||

для предотвращения поглощения |

|

, |

(9.52) |

|

по ограничению дифференциального давления

(9.53)

.

30

110

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Следует отметить, что если нарушение условий (9.51) и (9.52) ведет к возникновению осложнений, при ликвидации которых возможны опасные моменты, то нарушение условий (9.53) ведет к снижению показателей бурения, но не создаёт непосредственно опасных моментов.

В случае экономической целесообразности возможно бурение с проявлением пластовых флюидов (на депрессии) и с поглощением промывочной жидкости, т.е. с нарушением условий (9.51) и (9.52), если эти осложнения не грозят аварией, не наносят ущерба здоровью персонала, сохранности бурового оборудования, охране недр и окружающей среды, не приводят к порче промывочной жидкости.

Выбор реологических параметров. Если расход промывочной жидко-

сти не определен, то приближенные значения реологических параметров могут быть найдены из следующих соображений. Структурную вязкость желательно поддерживать на минимально возможном уровне. При использовании трехступенчатой системы желательно поддерживать ее в следующих пределах:

диспергирующий (глинистый) раствор

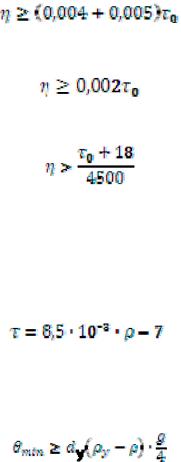

, |

(9.54) |

недиспергирующий (полимерный) раствор

. |

(9.55) |

Для сохранения коллоидной устойчивостираствора необходимо, чтобы

. |

(9.56) |

|

Нежелательно превышение значений структурной вязкости

. (9.57)

. (9.57)

Усредненное значение ДНС глинистых растворов может быть найдено из выражения

. |

(9.58) |

Для удержания частиц утяжелителя во взвешенном состоянии необходимо, чтобы СНС за короткое время достигало значения

, |

(9.59) |

|

где d у, ρу – размер и плотность частиц утяжелителя соответственно.

31

111

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

В уравнениях (9.54–9.59) размерности величин приняты в системе СИ. Для успешного бурения желательно, чтобы частицы, отделяемые зубьями долота от массива породы (шлам), своевременно удалялись с за-

боя, не подвергаясь дальнейшему измельчению.

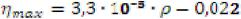

На частицу породы, отделенную трещиной от массива, действуют различные силы: одни стремятся удержать частицу на забое, а другие – удалить ее. К первым относятся давление столба жидкости в скважине (Рс) и вес частицы (G); ко второй группе можно отнести давление жидкости в трещине (Ртр), а также усилия, создаваемые растекающейся по забою веерной струей жидкости:

–сила бокового давления (Fб), если частица выступает над поверхностью забоя;

–подъемная сила (Fп), вызванная разностью скоростей жидкости над и под частицей;

–силу вязкого трения (Fτ), стремящуюся увлечь частицу по направлению потока (рис. 9.22).

Рис. 9.22. Схема сил, действующих на частицу породы на забое

Разность давления жидкости над частицей (давление в скважине Рс) |

|

и под частицей (давление в трещине Ртр) называется угнетающим давлени- |

|

ем (Ругн): |

|

Ругн = Рс – Ртр. |

(9.60) |

Оно и обуславливает силу (Fугн), удерживающую частицу на забое |

|

Fугн = Ругн·Sч, |

(9.61) |

где S4 – площадь проекции частицы на плоскость, перпендикулярную оси скважины.

Поскольку Рс = ρgН + ∆Ркп, где ∆Ркп – потери давления в кольцевом пространстве скважины, а давление в трещине может меняться от нуля, когда трещина не успела заполниться жидкостью, до величины, близкой Рс, порядок величины прижимающей силы

Fугн =Ругн·S4 ~ (0÷10)7·10-4 = 0÷103 Н. |

(9.62) |

32 |

|

112

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Порядок сил, обусловленных веерной струей

Fб ≈ Fп ≈ 0,5·ρ·Uв2·S4≈103·103·10-4 ≈102 ·Н.

Сила вязкого трения Fτ, согласно исследованиям, составляет не более 6 % общего баланса сил.

Вес частицы имеет величину порядка G = V·ρп·g ~ 10-6·103·10 = 10-2· Н. Из приведенных данных следует, что отрыв частицы от забоя опреде-

ляется соотношением сил Fугн, Fп и Fб.

Величина угнетающего давления зависит от того, заполнена трещина

жидкостью или нет. Время образования самой трещины составляет порядка 10-6с.

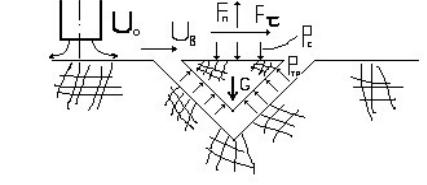

Время заполнения трещины жидкостью tз значительно больше. Качественный график изменения давления жидкости в трещине после ее образования показан на рисунке 9.23.

P |

Pc |

|

Pугн2 |

t

tз

Рис. 9.23. Изменение давления в трещине во времени

Пока трещина не заполнилась жидкостью, т.е. при t < t3 и Ртр ~ 0, Ругн ≈ Рс, частица породы прижата к забою. Эвакуация частицы возможна лишь после заполнения трещины жидкостью при t>t3, когда угнетающее давление существенно снизится.

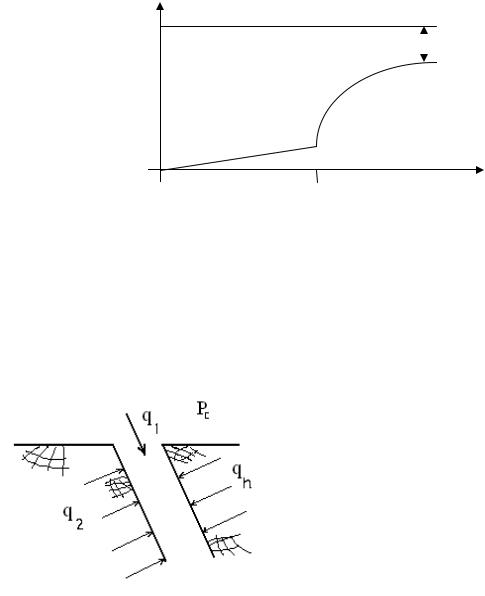

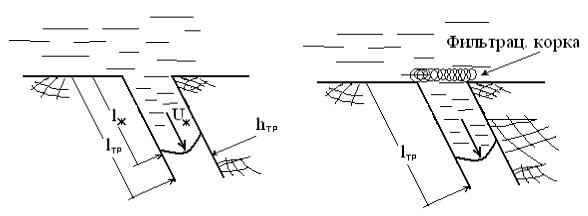

Трещина может заполняться промывочной жидкостью (или ее фильтратом), поступающей через устье трещины, – поток q1 и пластовым флюидом, поступающим из окрестностей трещины, – поток q2 (рис. 9.24).

Рис. 9.24. Схема заполнения трещины жидкостью

Если разбуриваемые породы непроницаемы или малопроницаемы, то q1 > q2. При промывке чистой водой,

33

113

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

не содержащей твердой фазы (φтф = 0), движение поступающей в трещину жидкости будет подчиняться уравнению Буссинеска

U Ж |

|

P hТР2 |

|

(PC − PТР) hТР2 |

|

PC |

hТР2 |

= |

|

= |

|

= |

|

, |

|

12μ lЖ |

12μ lЖ |

|

|||||

|

|

|

|

12μ lЖ |

|||

где lж – глубина проникновения жидкости в трещину; hтр – раскрытие трещины;

μ – вязкость жидкости. Однако

(9.63)

(9.64)

Подставляя (9.64) в (9.63) и интегрируя, получим время заполнения трещины жидкостью при промывке скважины чистой водой

|

6μ lТР2 |

|

||

tЗ = |

|

|

. |

(9.65) |

2 |

|

|||

|

hТр |

PC |

|

|

При μ = 10-3 Па∙с, Рс = 107 Па, hтр = 10-4 м, lтр = 5∙10-3 м имеем t з≈ 10-2 с.

Это время значительно меньше времени оборота долота (1 с при роторном и ≈ 0,1 с при турбинном и электробурении). Задолго до того, как зуб долота вновь попадет в ту же точку забоя, трещина будет заполнена жидкостью, давление в трещине будет приближаться к давлению в скважине Ртр→Рс, угнетающее давление будет около нуля, частица породы будет удалена и не подвергнется повторному дроблению.

Если промывка осуществляется раствором, содержащим твердую фазу, последняя образует над устьем трещины фильтрационную корку, затрудняющую поступление фильтрата раствора в трещину из скважины

(рис. 9.25 б).

а б

Рис. 9.25. Схема заполнения трещины потоком q1 при промывке: а) чистой водой; б) раствором, содержащим твёрдую фазу

34

114

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Время заполнения трещины в данном случае потоком q1 найдем из следующих соображений. Фильтрация жидкости через фильтрационную корку подчиняется закону Дарси

W = |

kфкPc |

, |

(9.66) |

μ h |

|||

|

ф фк |

|

|

где kфк, hфк – собственно проницаемость и толщина фильтрационной кор-

ки, hфк = lж·φ / (1 – m);

μф – вязкость фильтрата промывочной жидкости.

φ – объемное содержание твердой фазы в промывочной жидкости; m – пористость фильтрационной корки.

dlж = w·dt = |

kфкPc(1− m) |

. |

(9.67) |

|

|||

|

μфlжϕ |

|

|

Проинтегрировав (9.67), получаем

tз1 |

= |

μ |

Ф l2 |

тр |

ϕ |

. |

(9.68) |

||

2 PC |

(1 − m) kФК |

||||||||

|

|

|

|

||||||

При бурении с промывкой раствором с низким показателем фильтрации проницаемость корки порядка 10-4 ÷ 10-5 мкм2. При φ ~ 0,1, μф =10-3 Па∙с,

l = 5∙10-3 м, Рс = 107 Па, m = 0,5 имеем tз1= 2,5 ÷ 25 с, что больше времени одного оборота долота даже при роторном бурении.

При бурении в водоносных хорошо проницаемых пластах (кпл ~1мкм2) tз2 ~ 10-3 с. В малопроницаемых пластах (kпл < 10-2 мкм2), насыщенных вы-

соковязкой нефтью (μпл ~ 10-1 Па∙с), tз2 ≥ 1 с.

Поскольку оба потока (q1 и q2) действуют одновременно, время заполнения трещины

tЗ |

= |

tЗ1 |

tЗ2 |

. |

(9.69) |

tЗ1 |

+ tЗ2 |

||||

|

|

|

Расчеты показывают, что при бурении с промывкой чистой водой время заполнения трещин много меньше времени оборота долота. Трещина задолго до этого заполняется жидкостью, давление в трещине сравнивается с давлением в скважине, угнетающее давление близко к нулю. При бурении с промывкой глинистым или полимерным раствором в водогазонасыщенных хорошо проницаемых пластах (kпл > 0,1 мкм2) трещины достаточно быстро заполняются пластовым флюидом. Давление в трещине приближается к пластовому, а угнетающее давление – к дифференциаль-

ному Ругн → (Рс – Рпл).

35

115

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

При бурении с промывкой раствором с низким показателем фильтрации в неили малопроницаемых пластах (kпл<10-2 мкм2), насыщенных высоковязкой нефтью, время заполнения трещины больше времени одного оборота долота. К моменту повторного попадания зуба долота в ту же точку забоя трещина не успевает заполниться жидкостью, Ртр ≈ 0, угнетающее давление Ру ≈ Рс, отколотая частица породы не эвакуирована и подвергается дополнительному измельчению.

Рассмотрение сил, действующих на частицу породы на забое, позволя-

ет определить факторы, влияющие на очистку забоя.

Плотность промывочной жидкости. Чем она больше, тем больше давление в скважине и, соответственно, угнетающее давление, тем хуже очистка забоя.

Вязкость промывочной жидкости. Чем она выше, тем медленнее заполняются трещины, созданные зубьями долот, тем хуже, при прочих равных условиях, очистка забоя. Кроме того, с увеличением вязкости, толщина пограничного слоя на забое увеличивается и уменьшается скорость течения жидкости вблизи поверхности забоя.

Содержание твердой фазы в промывочной жидкости. Чем оно выше, тем больше толщина фильтрационной корки над устьем трещины, тем медленнее заполняются трещины, тем хуже очистка забоя.

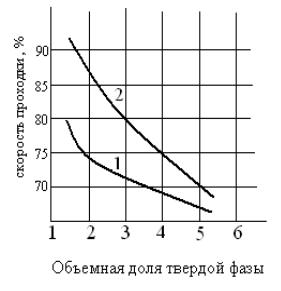

На показатели бурения в наибольшей степени влияют коллоидные частицы (рис. 9.26). Вследствие этого зачастую вводятся ограничения на содержание коллоидных частиц в твердой фазе промывочных жидкостей.

Рис. 9.26. Влияние содержания твердой фазы и ее дисперсности на скорость прохода:

1 – диспергированная система; 2 – недиспергированная система

Скорость истечения жидкости из гидромониторных насадок долота: чем она выше, тем больше скорость веерной струи, тем больше подъемная

36

116

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

сила и сила бокового давления струи. Это способствует более эффективной очистке забоя.

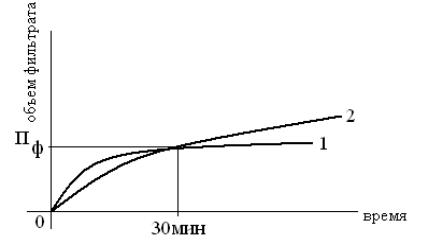

Чем выше показатель фильтрации промывочной жидкости (ПФ), тем выше проницаемость фильтрационной корки, тем быстрее трещины заполняются фильтратом раствора, тем лучше очистка забоя и выше показатели бурения. Но с другой стороны, при высоком показателе фильтрации увеличивается вероятность обвала стенок скважины, сложенных глинистыми породами, больше фильтрата проникает в пласт, вызывая загрязнение околоскважинной зоны. Указанная дилемма разрешается использованием полимерных растворов с так называемой мгновенной фильтрацией. В отличие от обычных растворов (глинистых, глинистополимерных), эти растворы в первые «мгновения» начала фильтрации отдают больше фильтрата, способствуя быстрому заполнению трещин. Затем скорость фильтрации их резко снижается, и за большой промежуток времени объём фильтрата почти не растёт (рис. 9.27).

Рис. 9.27. Динамика фильтратоотдачи полимерных (1) и глинистых (2) растворов во времени

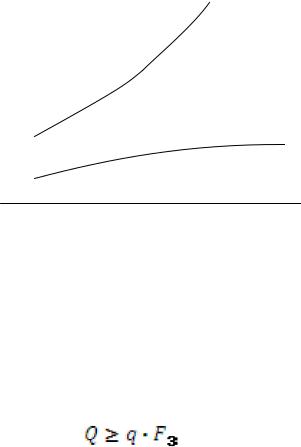

Следует, однако, отметить, что ПФ чисто полимерных растворов, не содержащих твёрдой фазы, очень сильно зависит от перепада давления (рис. 9.28). Поэтому полимерный раствор, имеющий низкий ПФ по прибору ВМ-6 (при Р = 0,1МПа), в реальных условиях скважины, где перепад давления значительно выше, может иметь очень высокую фильтратоотдачу.

37

117

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

мин |

100 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

6 |

|||||||

|

|

|

|

|

|

8 |

||||||

/30 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

|||||||

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

, см |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

фильтрата |

10 |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8 |

||

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Объём |

0 |

|

|

|

|

|

6 |

5 |

2 |

Р, МПа |

||

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

3 4 |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

10 |

|

|

|

|

|

|

|||

|

5 |

|

|

|

|

|

|

|

||||

Рис. 9.28. Влияние перепада давления на скорость фильтрации растворов: 1 – полимерного, 2 – полимерасбестового

Выбор расхода. Естественно было бы выбирать расход, необходимый для очистки забоя, с учётом всех этих факторов. Однако, поскольку такая модель до настоящего времени не разработана, для выбора используют зависимость

, |

(9.70) |

где FЗ = π4 DД2 – площадь проекции забоя на плоскость, нормальную оси

долота;

Dд – диаметр долота; q – удельный расход.

При бурении забойным двигателем, когда перепад давления в долоте не более 5-6 МПа, рекомендуется применять q = 0,57÷0,65 м3/(с∙м2). При роторном бурении при перепаде давления в долоте более 10 МПа можно иметь q = 0,35÷0,4 м3/(с∙м2).

9.3.3. Вынос частиц шлама в вертикальной скважине

Твердая частица в восходящем потоке жидкости двигается вверх, если скорость жидкости больше скорости оседания твердой частицы относи-

тельно жидкости, т.е. при Um>Uос. |

|

Отсюда условие выноса частиц шлама: |

|

Q > UOC SКП , |

(9.71) |

где SКП – площадь кольцевого пространства.

38

118