технология бурения 3

.pdf

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

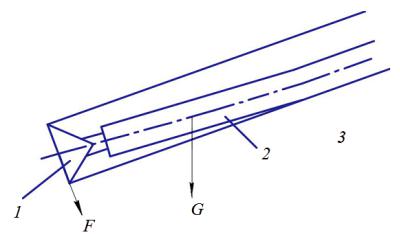

Рис. 15.5. Схема действия сил в прямой компоновке для уменьшения зенитного угла: 1 – долото; 2 – забойный двигатель или УБТ; 3 – точка касания забойного двигателя со стенкой скважины

В последние годы увеличивается объём бурения скважин со сверхбольшими отходами, когда длина ствола скважины много больше глубины скважины по вертикали (L Н). Их проводку можно осуществлять лишь роторным способом. Для управления направлением ствола таких скважин были разработаны так называемые роторные управляемые системы (РУС), позволяющие по команде с поверхности или по программе изменять азимут и зенитный угол, а также осуществлять проводку прямолинейного ствола скважины. Искривление ствола скважины достигается за счёт выдвигаемых из корпуса РУС опор, создающих отклоняющую силу на долоте, (система «толкания долота»), или за счёт искривления вала в нижней части РУС (система «позиционирования долота»).

Для проводки скважин по заданному профилю необходимо ориентировать отклоняющие компоновки в нужном направлении. В вертикальном стволе ориентирование производят относительно сторон света (направления на север), а в наклонном – относительно апсидальной плоскости.

Существует три метода ориентирования отклонителей:

-прямой (метод прослеживания положения отклонителя с поверхности);

-косвенный (забойное ориентирование отклонителя с помощью спускаемых в бурильную колонну инклинометров);

-ориентирование с помощью телеметрических систем.

Первый метод применяется при небольшой глубине скважин (100–300 м) и малых значениях зенитных углов (до 4–50). Второй и третий методы могут использоваться при любых значениях глубин и зенитных углов.

Ориентирование отклонителя по первому методу может осуществляться силами буровой бригады под руководством опытного бурового

57

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

мастера или инженера-технолога несколькими методами: путем сноса меток на неподвижную часть ротора или бумажную ленту.

Ориентирование отклонителя путём переноса меток на неподвиж-

ную часть ротора. Для этого на замках каждой бурильной трубы по одной образующей наносятся секачом метки. Такая же метка наносится на отклонителе (кривом переводнике) в плоскости его искривления. На неподвижной части ротора делается метка проектного направления скважины φп. По формулам (или практическим данным) определяется величина угла закручивания бурильной колонны под действием реактивного момента забойного двигателя αр. На роторе отмечается проектное направление отклонителя

φоткл.= φn + αp.

На отклонитель навинчивают бурильную трубу (свечу), закрепляют ее машинными ключами, совмещают метку отклонителя с меткой φоткл. С помощью шаблона переносят направление метки с нижнего замка трубы на неподвижную часть ротора, а метку φоткл стирают. Спускают трубу (свечу) в скважину. Навинчивают следующую трубу. Совмещают (путем вращения бурильной колонны по часовой стрелке) направление метки на спущенной трубе с меткой на неподвижной части ротора. Переносят на ротор направление метки нижнего замка навинченной трубы, а предыдущую метку на роторе стирают. Вновь спускают в скважину свечу. Эти операции повторяют до спуска последней трубы (свечи). Навинчивают ведущую трубу. Совмещают метку на замке последней трубы с меткой на роторе. Выбирают одно из ребер ведущей трубы (квадрата) в качестве репера (его отмечают мелом). С помощью шаблона переносят это положение ребра на неподвижную часть ротора, а предыдущую метку стирают. Стопорят подвижную часть ротора и начинают процесс бурения.

Наращивание инструмента при ориентированном бурении осуществляется следующим образом. Извлекают ведущую трубу из скважины. Устанавливают инструмент на элеватор (клинья). Совмещают направление репера – ребра с меткой на роторе. Переносят метку с верхнего замка на ротор, а метку с ребра ведущей трубы на роторе стирают. Отвинчивают ведущую трубу и опускают ее в шурф. Навинчивают и закрепляют машинными ключами наращиваемую трубу. Совмещают метку на роторе с меткой на верхнем замке спущенной трубы. Метку с нижнего замка наращенной трубы переносят на ротор, предыдущую метку стирают. Из шурфа берут ведущую трубу и навинчивают ее на колонну труб. Инструмент спускают на длину наращенной трубы и ставят на ротор (клинья). Далее проводят все операции, как было показано выше.

При переносе меток на ротор возможно случайное стирание метки, что весьма вероятно в дождь, снег, непогоду. Поэтому метод с бумажной лен-

58

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

той проще и надежней. Готовится полоска плотной бумаги шириной 3–4 см с длиной чуть больше длины окружности замка бурильной трубы. В середине полоски (поперек) наносится черта и ставится цифра «0». После навинчивания и закрепления машинными ключами бурильной трубы (свечи) с отклонителем бумажная лента прикладывается к замку отклонителя так, чтобы «0» на ленте совпал с меткой на замке отклонителя.

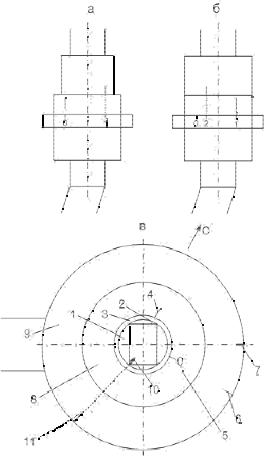

Метка с замка навернутой трубы (свечи) переносится на бумажную ленту, и возле нее ставится цифра 1 (рис. 15.6 а). Труба с отклонителем спускается в скважину. Навинчивается и закрепляется следующая, вторая по счету труба (свеча). Бумажная лента прикладывается к верхнему замку спущенной трубы (свечи), метка 1 совмещается с меткой на замке. На бумажную ленту переносится метка с навинченной трубы. У отметки ставится цифра 2 (рис. 15.6 б). Процесс повторяется до окончания спуска всех труб. Число меток на бумажной ленте должно соответствовать числу спущенных труб (свеч). После навинчивания ведущей трубы бумажная лента прикладывается к замку бурильной трубы так, чтобы последняя метка на ленте совпала с меткой на замке. После этого инструмент проворачивают так, чтобы метка «0» на ленте совпала с проектным положением отклонителя откл, отмеченным заранее на неподвижной части ротора. В дальнейшем, как и ранее, выбирается реперное ребро ведущей трубы, переносится его направление на ротор (рис. 15.6 в). Ротор стопорится, бурение продолжается.

Рис. 15.6. Ориентирование отклонителя с помощью бумажной ленты:

1 – замок последней спущенной трубы; 2 – метка на этом замке; 3 – бумажная лента; 4 – последняя метка на ней; 5 – нулевая метка на бумажной ленте; 6 – метка необходимого положения отклонителя; 7 – метка проектного

азимута скважины; 8 – подвижная часть ротора; 9 – неподвижная часть ротора; 10 – ребро-репер квадрата; 11 – перенос положения ребра квадрата на неподвижную часть ротора

59

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

При наращивании, после навинчивания и закрепления новой трубы бумажная лента прикладывается к замку. Последняя метка ленты совмещается с меткой на замке спущенной трубы. Метка с замка наращенной трубы переносится на бумажную ленту, и ставится очередной ее номер.

Оценивая точность ориентирования описанными методами, необходимо отметить, что наибольшие погрешности могут быть связаны с переносом меток на ротор, с определением плоскости действия отклонителя, с дискретностью фиксации положений ротора.

Погрешности возникают при переносе меток с труб на ротор из-за люфта между трубой и шаблоном, толщины меток, наносимых мелом и т.д.

В целом суммарную погрешность М при спуске инструмента по меткам при благоприятных условиях (квалифицированные операторы, хоро-

шая видимость) можно подсчитать по эмпирической формуле M 3 |

√ |

|

, где |

n – число спущенных труб (число переносов меток). |

|

|

Следовательно, прямые методы ориентирования отклонителей желательно проводить на малых глубинах, иначе могут быть значительные ошибки по азимуту. Забойное ориентирование отклонителей можно проводить как в условно вертикальных стволах (< 4–50), так и в наклонных, причем на значительных глубинах (иногда более 3000 м).

Изложенное базируется в основном на управлении траекторией ствола скважины с ее устья. Существуют технологические решения забойного ориентирования в вертикальных скважинах. Оно производится с помощью спускаемых в бурильную колонну инклинометров.

С помощью инклинометров, спускаемых в скважину по окончании бурения определенного интервала, осуществляются замеры зенитного и азимутального углов или непрерывно по всему стволу скважины, или через определенные интервалы глубин (например, через 20–50 м).

Инклинометры могут быть двух типов: магнитометрические и гироскопические.

Принцип действия приборов первого типа основан на использовании свойств гравитационного и магнитного полей Земли. Чувствительными элементами у них являются отвес и магнитная стрелка (акселерометр и магнитометр). Передача информации может осуществляться по кабелю для многоточечных приборов, либо прочитывается после подъема инклинометра из скважины – для одноточечных приборов. При этом положения магнитной стрелкии лимба-отвесафиксируютсявточкезамерачасовыммеханизмом.

Одноточечными инклинометрами (ЗИ, ИПВ) замеры ранее осуществляла буровая бригада, при этом приборы спускают в скважину на стальном оцинкованном тросе. С помощью этих инклинометров бригада может производить и забойное ориентирование отклонителя.

Многоточечными инклинометрами оснащены геофизические партии, обслуживающие буровиков. Эти инклинометры могут быть непрерывного (ИН1-721, Зенит-40У) и точечного действия (КИТ, КИТА, МИР и др.).

60

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Приборы непрерывного действия дают информацию в виде кривых линий, точечного – параметры кривизны отдельных точек оси скважины через определенные интервалы глубин (через 10, 20, 50 м).

Магнитометрические инклинометры могут использоваться только в открытых стволах либо в диамагнитных трубах. В обсаженную скважину и внутрь СБТ магнитное поле Земли проникает искажённым, поэтому магнитометрические инклинометры дают произвольные показания азимута.

Этих недостатков лишены гироскопические инклинометры. Принцип действия гироскопа основан на свойствах оси «волчка» сохранять свое положение в пространстве или на применении акселерометров и магнитометров. Их показания не связаны с магнитным полем Земли.

С помощью гироскопических инклинометров можно определять с большой точностью как зенитные, так и азимутальные углы. Однако конструктивно гироскопические инклинометры более сложны и существенно дороже магнитометрических.

У стандартных инклинометров рамка при близком к вертикали положении корпуса инклинометра устанавливается произвольно, и измерение азимута теряет смысл из-за больших ошибок в замерах (450). В связи с этим для замеров в «вертикальных» стволах искусственно создают ориентированный наклон инклинометра или затормаживают рамку прибора.

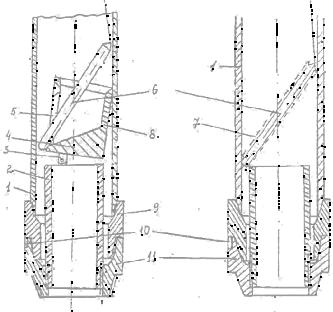

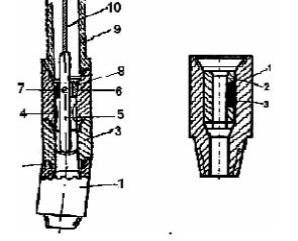

Например, в устройстве ориентирования отклонителя УОО-2 (рис. 15.7) в диамагнитной трубе (АБТ или стальной из сплава 1Х18Н9Т), навинчиваемой на отклонитель, с помощью отклоняющего клина или желоба искусственно создается наклон корпуса инклинометра в плоскости действия отклонителя. В таких условиях (искусственный зенитный угол более 5–70) инклинометр уверенно показывает азимут нахождения отклонителя.

|

|

Рис. 15.7. Принципиальная схема |

|

|

УОО- 2: а – с отклоняющим |

|

|

клином; б – с желобом; |

|

|

1 – диамагнитная бурильная |

|

|

труба; 2 – втулка; 3 – шарнир; |

|

|

4 – отклоняющий клин; 5 – вырез |

|

|

втулки 2; 6 – инклинометр; |

|

|

7 – желоб; 8 – фиксатор; 9 – замок; |

|

|

10 – метка; 11 – кривой переводник |

а |

б |

(отклонитель) |

61

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

В табл. 15.1 приведены характеристики некоторых инклинометров с кабельным каналом связи.

Таблица 15.1

Техническая характеристика инклинометров

|

Зенитный угол |

Азимут |

|

Максимальная температура°С |

Максимальное давление, МПа |

||

Тип |

Диапазон |

Погреш- |

Диапазон |

Погреш- |

Диаметр скважины ,приборамм |

||

инклнометра |

измерения, |

ность, |

измерения, |

ность, |

|

|

|

|

градус |

мин |

градус |

градус |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

КИТ |

3–50 |

30 |

0–360 |

4 |

60 |

120 |

60 |

КИТА |

3–50 |

30 |

0–360 |

4 |

74 |

120 |

120 |

ИМ-1 |

3–75 |

20 |

0–360 |

2 |

73 |

180 |

150 |

ИН1-721 |

3–100 |

24 |

0–360 |

2 |

73 |

120 |

60 |

МИ-30 |

3–50 |

30 |

0–360 |

5 |

30 |

130 |

80 |

МИР-36 |

3–45 |

30 |

0–360 |

4 |

36 |

80 |

20 |

Зенит- |

2–70 |

30 |

– |

– |

– |

80 |

15 |

40У |

|

|

|

|

|

|

|

ИГ-50 |

2–60 |

30 |

0–360 |

5 |

50 |

60 |

15 |

ИГМ-73 |

0–180 |

6 |

0–360 |

1 |

73 |

120 |

60 |

Примечания. 1. Погрешности измерения азимута приведены для зенитных углов больше 50°. 2. Инклинометры ИН1721 и Зенит 40У осуществляют непрерывную регистрацию. 3. Инклинометры ИГ-50 и ИГМ73 – гироскопические.

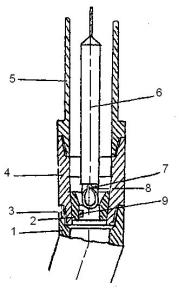

Рис. 15.8. Устройство ориентирования отклонителя «Азимут»:1 – турбинный отклонитель (ТО); 2 – конусная втулка; 3 – метка плоскости действия ТО;

4 – переводник; 5 – диамагнитная труба; 6 – направляющий шток; 7 – паз; 8 – штифт

Для обеспечения этого угла внутренний диаметр диамагнитной трубы должен быть не менее

Dmin= + ∙ (5÷7 ), где d –

диаметр корпуса инклинометра); l – длина корпуса инклинометра.

В устройстве «Азимут» (рис. 14.8) для забойного ориентирования отклонителя в «вертикальном» стволе используется модифицированный инклинометр. Модификация инклинометра заключается в том, что на нижнем конце его крепится направляющий шток с пазом и стопорится рамка.

Рамка инклинометра затормаживается таким образом, чтобы при направлении паза на «север» стрелка магнитной буссоли попа-

62

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

ла на разрыв шкалы реохорда (линия 0–3600 на шкале буссоли). Таким образом, инклинометр всегда будет показывать азимут направления паза. Направление паза и плоскость действия отклонителя совмещают перед спуском инструмента в скважину. Поэтому показания инклинометра – азимут установки отклонителя.

Для управления пространственным искривлением скважины необходимо ориентирование отклоняющей компоновки по заданному азимуту.

Сэтой целью строится так называемый магнитный круг.

Взависимости от того, в какой четверти круга (рис. 15.9) находится отклонитель, будут зависеть и параметры искривления скважины на данном участке.

Рис. 15.9. Магнитный круг

Рис. 15.9. Магнитный круг

Магнитный круг и умение по нему ориентироваться помогают на практике оценить работу отклонителя и с определенной достоверностью предвидеть результаты его работы.

Центр магнитного круга надо мысленно совместить с осью наклонной скважины. Разбив круг на равные четверти, получаем следующее:

Если отклонитель находится в:

I и II четверти – рост величины зенитного угла;

III и IV четверти – падение величины зенитного угла; I и IV четверти – рост азимута;

II и III четверти – уменьшение азимута. Таким образом, при работе отклонителя в:

I четверти (значения по магнитному кругу 271–359о) получаем рост зенитного угла и рост азимута;

IIчетверти (1–89о) получаем рост зенитного угла и уменьшение азимута; III четверти (91–179о) получаем падение зенитного угла и уменьшение

азимута;

IV четверти (181–269о) получаем падение зенитного угла и увеличение азимута.

Работа отклонителя при значениях:

0о (360о) – рост зенитного угла без изменения азимута;

63

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

90о – уменьшение азимута при стабилизации зенитногоугла; 180о – уменьшение зенитного угла при стабильном азимуте; 270о – увеличение азимута при стабильном зенитном угле.

По полученным при контрольном замере данным строится проложение пробуренной части ствола скважины. Если набор параметров кривизны на данном участке ствола соответствует программе, то бурение продолжается, если же фактическое положение ствола скважины отличается от проектного, необходимо рассчитать новую установку отклонителя на забое.

Ориентирование отклонителя в стволах, где зенитный угол более 5–70, производится, как правило, с помощью магнитного переводника и магнитометрического инклинометра (рис. 15.10).

В плоскости действия отклонителя устанавливается постоянный магнит, напряженность магнитного поля которого превышает напряженность магнитного поля Земли в этом месте. Стрелка магнитной буссоли инклинометра устанавливается в плоскости действия этого искусственного магнитного поля. При этом она укажет положение отклонителя относительно апсидальной плоскости.

Можно забойное ориентирование проводить и с помощью « ножей», установленных в кривом переводнике в плоскости его действия. В этом случае днище корпуса инклинометра оснащается свинцовой печатью, на которой остается след от «ножей» во время установки инклинометра на них. Угол, образованный между линией 0–1800 шкалы компаса инклинометра и отпечатком «ножей» показывает положение отклонителя относительно апсидальной плоскости.

аб

Рис. 15.10. Определение положения отклонителя в наклонном стволе с помощью магнитного переводника и инклинометра с магнитной буссолью.

а – схема расположения инклинометра в КНБК в момент замера: 0 – отклонитель; 2 – метка на отклонителе (показывает плоскость искривления отклонителя);

3 – ограничительный переводник; 4 – центратор для инклинометра; 5 – инклинометр; 6 – магнитный переводник; 7 – магнит; 8 – магнитная буссоль инклинометра;

9 – диамагнитная труба; 10 – кабель. б – схема магнитного переводника: 1 – переводник; 2 – диамагнитная втулка; 3 – постоянный магнит

64

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Известны и другие способы забойного ориентирования отклонителей [1]. С помощью приборов Амбарцумова можно определить угол между установкой отклонителя и апсидальной плоскостью, однако азимут и зенитный угол в этом случае неизвестны. Измерить только величину зенитного угла в апсидальной плоскости позволяет прибор Петросяна АДИКС (аппарат для измерения кривизны скважины). Прибор Шаньгина– Кулигина, так же как прибор Амбарцумова, определяет лишь угол установки отклонителя относительно апсидальной плоскости. Точность этих приборов изменяется с уменьшением величины зенитного угла. Не рекомендуется их применение при зенитных углах, меньших 100.

15.2.2. Неориентируемые компоновки низа бурильной колонны

Наиболее распространенные профили наклонных скважин содержат тангенциальный (прямолинейно-наклонный) участок и участок свободного падения зенитного угла. Они имеют большую протяженность, и от работы компоновки низа бурильной колонны на этих участках зависит возможность попадания точки вскрытия пласта в заданный круг допуска. Если скважина существенно отклонилась от проектной траектории, проводят исправительные работы, т.е. выполняют рейсы с отклонителем для изменения зенитного угла и азимута требуемым образом.

Вращение бурильной колонны ротором способствует уменьшению азимутального искривления. Известен способ управления азимутом скважины при бурении неориентируемой компоновкой, являющейся естественным отклонителем (используется в объединении «Коминефть»).

Для повышения эффективности управления траекторией скважины при бурении с помощью двигателя-отклонителя в компоновку инструмента нужно включать опорно-центрирующие элементы. Расчеты напряжен- но-деформированного состояния такой системы базируются на методах, разработанных применительно к неориентируемым компоновкам (НК).

При изучении работы компоновок возможно проведение теоретических, экспериментальных и промысловых исследований.

Экспериментальные исследования недостаточно информативны. Хотя и создано несколько экспериментальных установок, практически невозможно смоделировать условия скважины, поэтому трудно воспользоваться результатами эксперимента.

Промысловые исследования требуют наличия представительного статистического материала. Они заключаются в оценке работы различных компоновок, а также в установлении закономерностей, которые нельзя рассчитать теоретически, например процесс искривления скважины на участке свободного уменьшения зенитного угла.

Наиболее удобным, дешёвым, информативным является теоретический метод исследования работы неориентируемых компоновок.

65

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Кинематические модели описывают траекторию скважины при бурении заданной компоновкой. На процесс искривления скважины оказывают влияние различные факторы, многие из которых, например взаимодействие долота со стенками скважины, при постоянно меняющихся забойных условиях учесть теоретически невозможно. Поэтому кинематические модели ненадежны и для практического применения малопригодны.

Большинство исследователей сошлись во мнении, что наиболее целесообразно и эффективно использование статической плоской расчетной модели. Доминирующим фактором, влияющим на процесс искривления скважины при работе НК, является боковая отклоняющая сила на долоте. Она появляется в результате изгиба компоновки в наклонной скважине под действием поперечной составляющей ее веса. Продольная составляющая веса (нагрузка на долото) оказывает гораздо меньшее влияние, и ее чаще всего в расчетах не учитывают.

Наиболее часто НК по своему назначению являются стабилизирующими. Вначале полагали, что стабилизация зенитного угла будет происходить при геометрических параметрах компоновки, обеспечивающих равенство нулю боковой реакции на долоте

Rd = 0. |

(15.1) |

Условия, при которых производится расчет НК, принято называть критериями оптимизации геометрических параметров компоновки.

В настоящее время общепризнанный критерий оптимизации стабилизирующих НК включает два условия: равенство нулю боковой реакции на долоте и угла между осями долота и скважины

Rd = 0; θ = 0. |

(15.2) |

Необходимо отметить, что чем больше условий содержится в критерии оптимизации, тем больше появляется ограничений при проектировании НК. Если учитывать конструктивные особенности, такие как размеры выпускаемых центраторов, длина шпинделя и секций забойного двигателя и т.д., при выполнении условий (14.1) или (14.2) могут оказаться возможными только конструктивно неприемлемые решения. В то же время наличие некоторой реакции на долоте, способствующей росту зенитного угла, весьма желательно для компенсации присутствующих в реальной скважине факторов, вызывающих его падение.

При одинаковых расчётных схемах применяются различные методики расчёта НК. Чаще всего они основаны на аналитических вычислениях. Метод непосредственного интегрирования дифференциального уравнения упругой линии (оси КНБК) широко применяется зарубежными и отечественными исследователями. Общепризнан метод расчёта с использованием

66