- •1. Полипарадигмальность современной лингвистики и причины, ее обусловливающие.

- •2. Микро- и макролингвистика. Их проблематика и взаимодействие.

- •3.Теоретическая и прикладная лингвистики, их взаимодействие.

- •4.Интегральное и специфичное в языке. Общее и частное языкознание.

- •5.Синхронное (описательное) и диахроническое (объяснительное) языкознание

- •6.Сравнительно-историческое языкознание XIX века. Создание сравнительных грамматик европейских языков.

- •7. Лингвистическая концепция ф. Де Соссюра.

- •8. Лингвосемиотика. Специфика языкового знака и единиц языка как знаков.

- •9. Знаковый характер всех средств хранения и передачи информации в природе и обществе.

- •10. Системность языка. Язык как система систем.

- •11. Норма и узус как отражение возможностей языковой системы. Причины, обусловливающие изменение узуса и нормы.

- •12. Структурно-Функциональная парадигма в языкознании хх в. Философские основания структурализма, его методология.

- •13. Пражский, Копенгагенский, Американский структурализм.

- •Датский структурализм (глоссемантика)

- •Американский структурализм (дескриптивизм)

- •14. Философия лингвистического психологизма

- •15. Связь языка, мышления и действительности. Понятие семиозиса.

- •16. Психофизиологические основы связи языка и мышления. Афазия и её виды.

- •17. Психолингвистика как наука. Направления в психолингвистике. Психолингвистическое моделирование.

- •1. Производство (порождение) речи

- •2. Восприятие речи

- •18. Мышление и (поли) лингвизм. Психолингвистические типы билингвизма.

- •19. Язык и познание. Когнитивная лингвистика.

- •20. Язык и речь. Многоаспектность и историческая эволюция этих понятий. Проблема тождества и отличия языка и речи.

- •21. Текст и дискурс. Типы дискурса как отражение культурно-языковой компетенции субъектов лингвокультурного сообщества.

- •22. Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. Речевая деятельность и речевое общение.

- •23. Речевое общение (вербальная коммуникация). Типология речевого общения. Основания для выделения различных видов речевого общения. Модели вербальной коммуникации.

- •24. Теория речевых актов как область пересечения теории коммуникации и лингвистики.

- •25. Речевое поведение. Вербальные и невербальные средства коммуникации. Понятие языковой личности.

- •26. Субъект коммуникации как субъект определенной (суб)культуры.

- •Лингвокультурология как наука. Лингвокультурология и этнолингвистика. Лингвокультурология как аспект лингводидактики.

- •9 Типов лингвокультурем:

- •29. Лингвострановедение как наука. Лингвострановедение и Лингвокультурология. Лингвострановедение как лингводидактический аналог (коррелят) социолингвистики

- •30. Ценностная картина мира как отражение в языковой картине мира лингвокультурной ситуации.

- •31. Интеркультура и вторичная языковая личность. Интерлингвистика.

- •32. Речевая среда обитания человека. Социальный компонент в значении слов, его влияние на изменения в лексическом составе.(надо уточнить, никто не знает, что точно надо!!!)

- •33. Социальная обусловленность языковых явлений. Пределы воздействия общества на язык. Взаимосвязь внешней и внутренней действительности «бытия языка» (г.В.Степанов).

- •34.Множество форм существования языка, условия и причины их обусловливающие.

- •35.Социальная (коммуникативная) типология языков. Основания выделения социальных (коммуникативных) типов языка.

- •36. Понятие «состояние языка» как социолингвистическая категория в аспекте «внешней» и «внутренней» лингвистики

- •37. Языковая .Ситуация и ее компоненты. Типы языковых ситуаций и обусловливающие их факторы.

- •38. Функциональная типология языков. Основные функции языка и его общественные функции.

- •Коммуникативная функция

- •Мыслеформирующая функция

- •Когнитивная (гносеологическая) функция

- •39. Социально-исторические типы языков. Понятие «национального языка», особенности формирования и «объема» национальных языков.

- •3 Типа соотношения языка и нации:

- •41. Структурная типология языков. Морфологические и синтаксические типологические классификации.

- •42. «Иностранный язык» как категория функциональной типологии. Социолингвистический смысл понятия «классический язык».

- •43. Языковая политика. Уровни национально-языковой политики (няп). Типы государственных стратегий в регулировании взаимоотношений этносов и языков.

- •44. Социальные роли языков в условиях дву-/многоязычия. Модели их законодательного регулирования.

- •45. Языковая политика в образовании. Языковые права граждан.

- •46. Внешние и внутренние факторы изменения языка. Типы языковых изменений.

- •47. Языковые контакты. Ареальная лингвистика. Ареально-хронологические модели смешения языков (субстрат, суперстрат, адстрат)

- •48. Два аспекта компаративистики. Сопоставительный и переводческий аспекты в исследовании 2-ух и более языков.

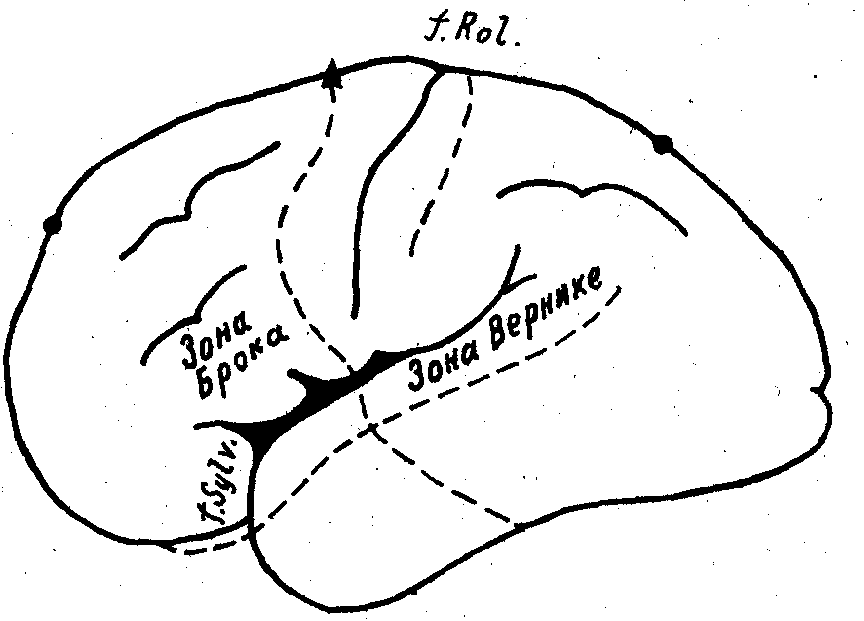

16. Психофизиологические основы связи языка и мышления. Афазия и её виды.

Органом мышления считается головной мозг. Поскольку мышление связано с языком, «география» мозга представляет немалый интерес для выяснения того, какие зоны отвечают за речь человека.

Р азвитие

нейро(нейропсихо)лингвистики. Основателем

считается Александр Романович Лурия.

Исходит из предположения о том, что за

управление различными психическими

функциями отвечают строго локализованные

участки коры головного мозга.

азвитие

нейро(нейропсихо)лингвистики. Основателем

считается Александр Романович Лурия.

Исходит из предположения о том, что за

управление различными психическими

функциями отвечают строго локализованные

участки коры головного мозга.

«Речевые» зоны коры головного мозга

В норме (у правшей) находятся в левом полушарии.

Зона Брока – задний отдел нижней (третьей) лобной извилины – управляет устной речью.

Зона Вернике – первая височная извилина – связана с пониманием устной речи.

Теменно-затылочная часть левого полушария управляет логико-грамматическими связями языка.

Левое полушарие - речевое полушарие, оно отвечает за речь, ее связность, абстрактное, логическое мышление и абстрактную лексику. Оно управляет правой рукой. У левшей обычно наоборот, но у большинства левшей речевые зоны находятся в левом полушарии, а у остальных в обоих или в правом. Это словесное полушарие всегда доминирующее, оно контролирует левое полушарие, в частности, и все тело в целом. Для него характерны энергичность, восторженность, оптимизм.

Зоны левого полушария и афазия. Исследователи выяснили, что различные речевые способности человека связаны с определенными зонами коры головного мозга преимущественно левого полушария, поскольку поражения этих зон приводят к афазиям.

Афазия - полная или частичная утрата способности устного речевого общения вследствие поражения головного мозга. С афазией часто сочетается аграфия (болезненная неспособность писать) и алексия (болезненная неспособность читать).

Моторная афазия - утрата способности выражать мысли в устной форме. Связана с поражением моторной зоны, находящейся в прецентральной извилине мозга.

Сенсорная афазия - утрата способности понимать устную речь. Связана с поражением сенсорной зоны, находящейся в постцентральной извилине мозга.

Динамическая афазия - утрата способности связной речи. Связана с поражением лобных долей левого полушария.

Семантическая афазия - утрата способности находить нужные слова для предметов, невозможность делать сложные высказывания. Связана с поражением теменно-височных долей мозга.

При афазии Брока имеют место затруднения в двигательных актах произнесения слов (моторная афазия), но понимание речи, чтение и письмо не нарушены. Больной осознает свой дефект.

При афазии Вернике понимание речи сильно нарушено, звуки больной произносит нормально, речь беглая, но странная и бессмысленная; в ней много несуществующих слов. Грамматические формы сохранены, но чтение и письмо нарушены (аграфия и алексия). Обычно больной не осознает бессмысленности своей речи.

Афазия теменно-затылочной зоны больной одинаково воспринимает, например, слова точка и тучка.

Помимо этих основных видов афазии, наблюдаются также речевые расстройства, связанные, например, с утратой способности выражать мысли в письменной форме (аграфия), что вызывается поражением затылочной области коры головного мозга, или с утратой способности понимать (читать) письменный текст (алексия), возникающей вследствие нарушения деятельности зоны мозга, которая находится на стыке височной, теменной и затылочной долей коры головного мозга.

Выделенные на основании места поражения коры головного мозга виды афазии в чистом виде встречаются редко. Обычно различные виды речевых расстройств взаимосвязаны, и любая афазия в той или иной мере приводит к нарушению функций речедвигательного аппарата. Афазия подробно и всесторонне исследуется в медицине, психологии, но она представляет интерес и для языкознания, прежде всего в связи с рассмотрением проблемы соотношения языка и мышления.

Необходимо отметить, что зоны мозга и их функции не абсолютны. У некоторых людей могут быть вполне нормальные отклонения, а при болезнях и повреждениях иногда роли пораженных зон выполняют другие резервные зоны мозга.