- •11. Геоинформационные системы (гис)

- •11.1. Развитие и определение гис

- •12. Цифровое моделирование и цифровые модели

- •12.1. Основные понятия

- •165 12.2. Математическая основа цифровых моделей

- •12.3. Геодезическая система координат

- •12.4. Системы координат

- •12.7. Характеристики цифровых моделей

- •181 12.8. Вмды моделирования

- •12.10. Построение цифровых моделей рельефа на основе метода Вороного-Делоне

- •12.10.1. Историческая справка

- •14. Основные технологические этапы обработки данных в гис

- •14.1. Основные функции интерфейса гис

- •14.2. Подготовительный этап

- •14.3. Применение файлов в формате dxf для создания картографической основы

- •14.4. Работа с растровыми данными

- •14.4.1. Ввод растрового изображения

- •14.4.2. Векторизация растрового изображения

- •14.6. Создание точечных объектов

- •14.7. Вывод информации

- •14.8. Методы обработки данных дистанционного зондирования

14.8. Методы обработки данных дистанционного зондирования

В настоящее время данные дистанционного зондирования (ДДЗ) являются самым оперативным источником получения геоинформационных данных. По этой причине они используются в качестве основных источников для поддержания информации ГИС в актуальном состоянии, особенно тогда, когда фактор актуальности играет решающую роль (военная разведка, контроль стихийных бедствий, экологический мониторинг, разведка природных ресурсов и т.д.).

Именно поэтому целесообразно рассмотреть этот вид технологий отдельно. Кроме того, следует констатировать тенденцию взаимного сближения технологий ГИС и обработки данных дистанционного зондирования (ДДЗ) Земли

В технологиях ДДЗ ведущую роль на стадии сбора играют цифровые методы обработки изображений [21,22].

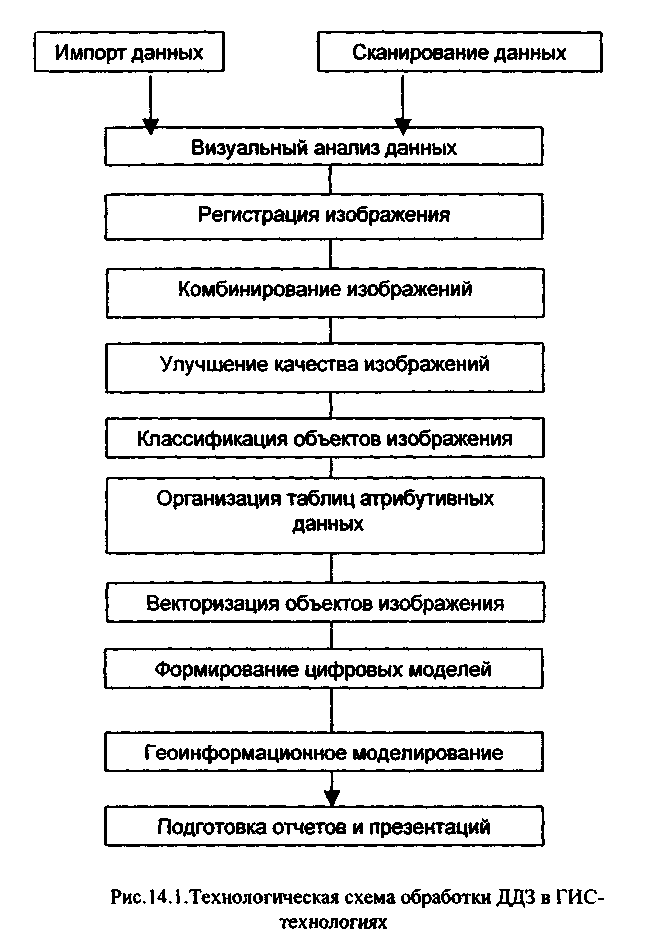

На рисунке 14.1. показана типовая схема обработки ДДЗ в ГИС-технологиях. Стадии обработки цифровых данных выделены специально, поскольку на этих этапах обработки объем данных, участвующих в обработке, много больше, чем при геоинформационном моделировании.

На первом этапе обработки осуществляется импорт данных, полученных со спутника, либо сканирование данных.

Второй этап предполагает обязательный анализ данных для последующего составления плана обработки изображений.

На четвертом этапе возможно объединение или комбинирование нескольких изображений с целью получения целостной картины об исследуемом объекте или явлении.

На следующем этапе изображение, синтезированное из нескольких других, подвергается обработке по улучшению качества и приведения всех его разных характеристик к единым характеристикам синтезированного изображения.

Для повышения качества дешифрирования объектов и улучшения качества векторизации растрового изображения на шестом этапе осуществляется автоматизированная классификация объектов изображения и их группирование по свойствам ( в дальнейшем атрибутам). Этот этап существенно упрощает процесс организации атрибутивных данных на основе автоматизированного решения этой задачи. Следующий этап создает основу для применения ГИС-технологий. В нем происходит создание структур атрибутивных данных в соответствии с требованиями конкретной ГИС и создается структура связей позиционных и атрибутивных данных.

На восьмом этапе осуществляется векторизация растрового изображения с использованием данных классификации и организованной связи «координаты-атрибуты». На этом этапе осуществляется существенное ( на 2-3 порядка) сжатие исходных данных при сохранении информативности о выбранных объектах.

На девятом этапе строят цифровую модель как основу хранения данных и моделирования в ГИС.

На десятом этапе осуществляются процедуры геоинформационного моделирования, которые могут повторно включать ряд процедур, таких как комбинирование объектов, ректификация, классификация и др. Цель этих процедур заключается в более углубленном исследовании объектов ГИС.

На последнем этапе результаты геоинформационного моделирования оформляются в виде отчетов, презентаций, справок, карт и других документов.

Подводя итог рассмотренной технологии, следует обратить внимание на две особенности.

В отличие от классических ГИС-технологий, в которых цифровая модель строится по принципу «одна карта - одна цифровая модель», в технологии приведенной на рис. 4.1. возможны другие принципы построения: «несколько разных карт - одна модель», « несколько снимков (разного масштаба) - одна модель», «несколько карт и несколько снимков - одна цифровая модель».

Процессу векторизации предшествует процесс классификации, который не только группирует исходные объекты векторизации, что создает основу для эффективного выбора фильтров векторизации, но и устанавливает структуру атрибутивных данных, также перенося этот процесс (пока только частично) с человека на программу.

В целом уровень автоматизации комбинированной ГИС-технологии, предназначенной для обработки ДДЗ выше, чем многих других ГИС-технологий. Недостатком такой технологии является требование значительных вычислительных ресурсов, мощных программных средств и более квалифицированного пользователя.