- •1. Расчет режима трехфазного короткого замыкания в сложной электрической сети

- •Исходные параметры оборудования

- •Принимаем базисные единицы:

- •1.1. Расчет параметров схемы замещения

- •6. Система

- •7. Воздушные линии

- •1.2. Преобразование схемы замещения

- •1.3. Расчет коэффициентов токораспределения

- •1.3.1. Расчет коэффициентов токораспределения ветвей

- •1.3.2. Расчет коэффициентов токораспределения ветвей фрагмента схемы, представленного на рис. 1.3

- •1.3.3. Расчет коэффициентов токораспределения ветвей источников питания

- •1.4.1. Параметры тока кз в месте кз

- •1.4.2. Параметры тока кз, протекающего через генераторный выключатель

- •1.4.3. Периодические слагаемые токов источников питания, приведенные к ступеням напряжения этих источников

- •1.4.5. Расчет токов короткого замыкания для времени t

- •2. Расчет режима несимметричного короткого замыкания в сложной электрической сети

- •2.1. Схема замещения прямой последовательности

- •2.2. Расчет коэффициентов токораспределения схемы прямой последовательности

- •2.3. Схема замещения обратной последовательности

- •2.4. Схема замещения нулевой последовательности

- •2.5. Преобразование схемы нулевой последовательности и расчет

- •2.6. Расчет параметров аварийного режима для начального момента времени

- •2.6.1. Параметры режима несимметричного кз в точке кз

- •Значения дополнительного сопротивления и коэффициента

- •2.6.2. Расчет фазных токов, протекающих в л1

- •2.6.3. Расчет остаточных напряжений

- •Литература

- •Оглавление

- •Владимир Иванович Готман электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах

1.3.1. Расчет коэффициентов токораспределения ветвей

Находим коэффициенты токораспределения ветвей (рис. 1.5, 1.4):

питающих узел K:

(проверка:

![]() );

);

питающих узел "f":

;

;

(проверка:

![]() );

);

питающих узел "е":

;

;

(проверка:

![]() );

);

питающих узел "m":

;

;

(проверка:

![]() );

);

питающих узел "а":

;

;

(проверка:

![]() ).

).

1.3.2. Расчет коэффициентов токораспределения ветвей фрагмента схемы, представленного на рис. 1.3

Для нахождения коэффициентов токораспределения в ветвях источников питания расчет коэффициентов С в ветвях указанного фрагмента схемы не требуется. Тем не менее мы этот расчет произведем, поскольку он иллюстрирует расчет коэффициентов С при взаимном переходе от "звезды" сопротивлений в "треугольник" и позволяет найти коэффициенты С, соответствующие исходной схеме.

На рис. 1.3 стрелками указаны принятые положительные направления коэффициентов С. Номера этих коэффициентов совпадают с номерами соответствующих сопротивлений ветвей.

Расчет коэффициентов С в треугольнике сопротивлений 13, 12, 32, соответствующих "звезде" сопротивлений 33, 34, 35:

;

;

;

;

(проверка:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ).

).

Расчет коэффициентов С в "звезде" сопротивлений 14, 15, 16, соответствующих сопротивлений 30, 31, 32:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]()

(проверка:

![]() ).

).

1.3.3. Расчет коэффициентов токораспределения ветвей источников питания

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

Все коэффициенты токораспределения приведены на рис. 1.2.

1.4. Расчет параметров аварийного режима для начального момента времени t = 0

1.4.1. Параметры тока кз в месте кз

Периодическая слагаемая тока КЗ в именованных единицах

![]() кА.

кА.

Ударный ток КЗ

![]() кА,

кА,

где

![]() ;

показывает превышение ударного тока

над амплитудой периодической составляющей;

для рассматриваемого примера, в

соответствии с данными табл. 1.5, принимаем

единый

;

показывает превышение ударного тока

над амплитудой периодической составляющей;

для рассматриваемого примера, в

соответствии с данными табл. 1.5, принимаем

единый

![]() ,

,

![]() с

для всех источников подпитки места КЗ

(у синхронных двигателей величина

ударного коэффициента примерно та же,

что и у синхронных генераторов

равновеликой мощности).

с

для всех источников подпитки места КЗ

(у синхронных двигателей величина

ударного коэффициента примерно та же,

что и у синхронных генераторов

равновеликой мощности).

Если

принять, что в рассматриваемой схеме

вместо синхронного двигателя подключен

асинхронный двигатель, то для тока,

посылаемого АД, целесообразно принять

свой ударный коэффициент

![]() .

При выборе

надо иметь в виду, что затухание

периодической и апериодической слагающих

посылаемого двигателем тока происходит

практически одновременно (и примерно

с одинаковыми постоянными времени),

поэтому учитывается затухание обеих

составляющих.

.

При выборе

надо иметь в виду, что затухание

периодической и апериодической слагающих

посылаемого двигателем тока происходит

практически одновременно (и примерно

с одинаковыми постоянными времени),

поэтому учитывается затухание обеих

составляющих.

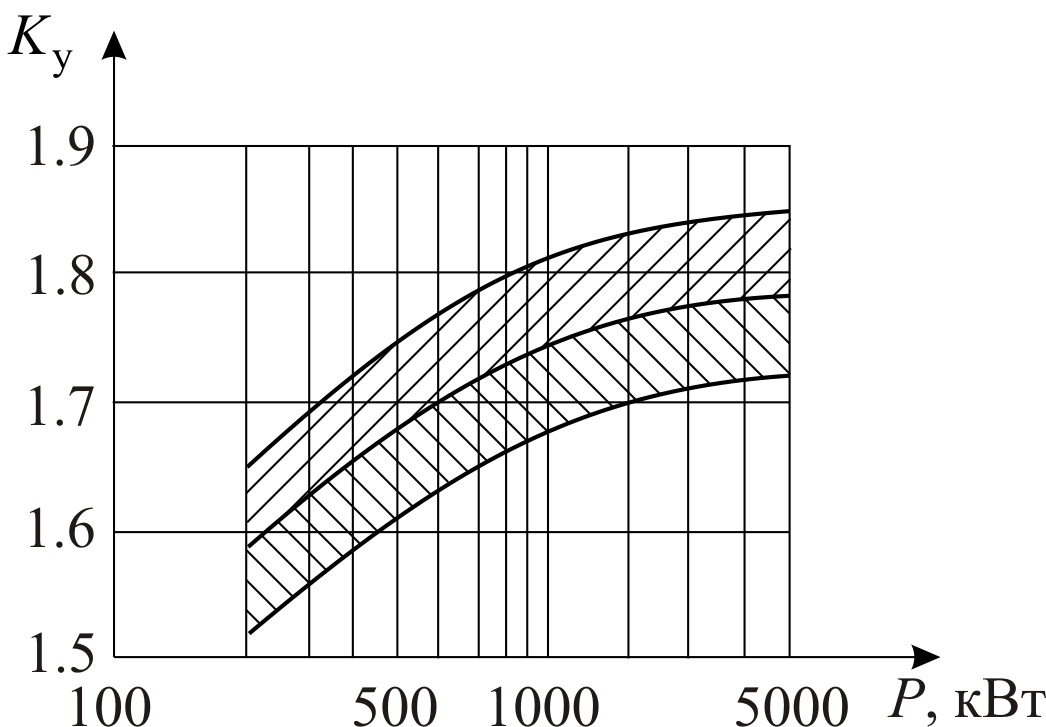

Значения существенно зависят от величины активной мощности двигателя (см. рис. 1.6). Обычно принимается значение, соответствующее средней кривой рис. 1.6.

Таблица 1.5

Значения

![]() и

и

![]() для наиболее часто встречающихся

элементов ЭЭС

для наиболее часто встречающихся

элементов ЭЭС

Место короткого замыкания и характеристика сети |

|

|

1. Сборные шины 6–10 кВ станций с генераторами мощностью 30–60 МВт |

0.127–0.254 |

1.92–1.96 |

2. За линейным реактором до 1000 А, присоединенным к сборным шинам по п. 1 |

0.0634–0.191 |

1.85–1.95 |

3. Сборные шины повышенного напряжения станций с трансформаторами мощностью 100 МВА и выше |

0.0955–0.191 |

1.89–1.95 |

4. То же с трансформаторами 30–100 МВА |

0.0634–0.159 |

1.85–1.94 |

5. Сборные шины вторичного напряжения подстанций с трансформаторами мощностью 100 МВА и выше; сопротивление трансформаторов составляет 90 % выше результирующего сопротивления до места КЗ |

0.0634–0.127 |

1.85–1.92 |

6. То же с трансформаторами 30–100 МВА |

0.048–0.0955 |

1.81–1.89 |

7. Распределительные сети 6–10 кВ |

0.01 |

1.869 |

8. Ветви, защищаемые реактором с номинальным током 630 А и ниже |

0.1 |

1.904 |

9. Турбогенераторы мощностью: 100–1000 МВт; 12–60 МВт |

0.4–0.54; 0.16–0.25 |

1.975–1.98; 1.94–1.955 |

10. Блоки, состоящие из турбогенератора и повышающего трансформатора, при мощности генератора: 100–200 МВт; 300 МВт; 500 МВт; 800 МВт |

0.26; 0.32; 0.35; 0.30 |

1.965; 1.977; 1.983; 1.967 |

11. Система, связанная с шинами, где рассматривается КЗ, воздушными линиями, напряжением: 35 кВ; 110–150 кВ; 220–330 кВ; 500–750 кВ |

0.02; 0.02–0.03; 0.03–0.04; 0.06–0.08 |

1.608; 1.608–1.717; 1.717–1.78; 1.85–1.895 |

Рис. 1.6. Значения ударного коэффициента для асинхронных двигателей

Для предполагаемого случая ударный ток КЗ следовало бы рассчитывать по выражению

![]() ,

,

где = 1.8 – для асинхронных двигателей мощностью Р = 5 МВТ;

= 1.92 – для всех прочих источников.

Наибольшее действующее значение полного тока КЗ

![]() кА

кА

имеет место

за первый период переходного процесса

и соответствует времени

![]() = 0.01 с, т. е. моменту наступления ударного

тока.

= 0.01 с, т. е. моменту наступления ударного

тока.