- •1. Расчет начального значения периодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания

- •2. В зависимости от мощности источника питания предприятия при расчетах токов кз выделяются два характерных случая:

- •7. Структурная схема релейной защиты.

- •1.2. Требования к релейной защите

- •8.Электромеханические реле. Принцип действия. Конструкция.

- •9. Электромагнитные реле тока и напряжения Принцип действия

- •Работа электромагнитного реле на переменном токе

- •Токовые реле

- •11.Полупроводниковые реле

- •17. Характеристики срабатывания реле сопротивления и их изображение на комплексной плоскости

- •16. Реле сопротивления на сравнении фаз двух электрических величин. Выполняемые на имс

- •18. Область применения мтз

- •19.21. Продольная дифференциальная защита

- •24. Микропроцессорная рз.

- •25.Фильтры тока и напряжения

9. Электромагнитные реле тока и напряжения Принцип действия

Существуют три основные разновидности конструкций электромагнитных реле:

1) с втягивающимся якорем;

2) с поворотным якорем;

3) с поперечным движением якоря.

Каждая конструкция содержит: электромагнит, состоящий из стального сердечника и обмотки, стальной подвижный якорь, несущий подвижный контакт, неподвижные контакты и противодействующую пружину.

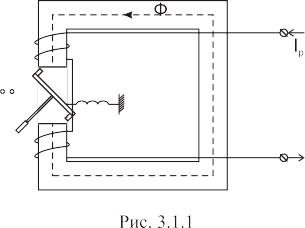

Проходящий по обмотке ток Iр создает намагничивающую силу Iрр, под действием которой возникает магнитный поток Ф, замыкающийся через сердечник электромагнита, воздушный зазор и якорь. Якорь намагничивается и притягивается к полюсу электромагнита, переместившись в конечное положение, якорь своим подвижным контактом замыкает неподвижные контакты реле.

Ток срабатывания Iср – наименьший ток, при котором реле срабатывает, Iср – это ток, при котором электромагнитная сила превосходит силу сопротивления пружины, трения и массы.

Ток срабатывания регулируют: изменяя количество витков обмотки реле, Iср меняется ступенчато; регулируя пружину, Iср меняется плавно.

Ток возврата – при уменьшении тока в обмотках реле происходит возврат притянутого якоря в исходное положение под действием пружины.

Iвоз – наибольший ток в реле, при котором возвращается в начальное положение.

Коэффициент возврата

. (3.1)У

реле, реагирующих на возрастание тока

(максимальных реле), Iср>Iвоз

kвоз<1.

. (3.1)У

реле, реагирующих на возрастание тока

(максимальных реле), Iср>Iвоз

kвоз<1.

По мере перемещения якоря воздушный зазор уменьшается, магнитное сопротивление уменьшается. Электромагнитный момент увеличивается, а сила противодействующей пружины остается постоянной, возникает избыточный момент. Для возврата якоря необходимо уменьшить ток.

Р еле

минимального действия

– реле, действующее при уменьшении

тока.

еле

минимального действия

– реле, действующее при уменьшении

тока.

Для срабатывания необходимо уменьшить ток до значения, при котором момент пружины превзойдет электромагнитный момент.

Iср – наибольший ток, при котором отпадает якорь реле.

Iвоз – наименьший ток, при котором втягивается якорь реле,

Iвоз>Iср kвоз>1.

Работа электромагнитного реле на переменном токе

(3.2)

(3.2)

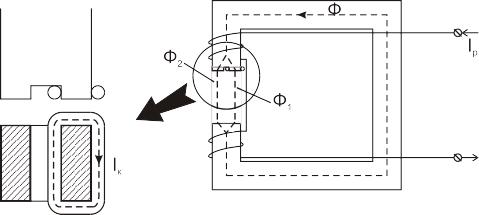

Электромагнитная сила FЭ имеет пульсирующий характер. Притянутый якорь реле непрерывно вибрирует. Это вызывает дребезг контактов при срабатывании, что приводит к их подгоранию, изнашиваются оси. При большом моменте инерции якоря он не успевает следовать за быстрыми изменениями знака результирующей силы. Если же момент инерции якоря недостаточен, то для устранения вибрации применяют расщепление магнитного потока обмотки на две составляющие, сдвинутые по фазе.

Расщепление магнитного потока производится либо с помощью короткозамкнутого витка (рис. 3.1.4), либо обмотка реле выполняется двумя параллельными секциями с разным угловым сдвигом (рис. 3.1.5).

Рис. 3.1.4

Рис. 3.1.5

Разновидности электромагнитных реле

Токовые реле

Токовые реле – электромагнитные реле, включенные на ток сети (непосредственно или через трансформаторы тока).Для уменьшения нагрузки на трансформатор тока токовые реле должны иметь по возможности малое потребление мощности. Обмотки токовых реле рассчитываются на длительное прохождение токов нагрузки и кратковременное – токов КЗ. kвоз должен приближаться к единице.

Реле РТ–40. Ток срабатывания регулируется плавно изменением натяжения пружины. Обмотка реле состоит из двух секций, что позволяет путём параллельного и последовательного включений изменять пределы регулирования тока срабатывания. При последовательном соединении число витков возрастает, увеличивается точность, диапазон уменьшается в 2 раза.

Обозначение реле РТ–40/0,2 – диапазон токов срабатывания – 0,05...0,2 А;

РТ–40/20 – 5...20А.

10. Индукционные реле тока РТ-80, ранее именовавшиеся ИТ-80, существуют почти 60 лет. За эти годы их конструкция не подвергалась существенным изменениям. Реле применяются в сетях 6-35 кВ для защиты питающих и распределительных линий, а также для защиты трансформаторов. Защита двигателей напряжением выше 1 кВ до недавнего времени в большинстве случаев выполнялась с помощью индукционных реле. Несмотря на начавшееся внедрение статических реле, индукционным реле предстоит еще немало времени находиться в эксплуатации.

Что же обусловило столь длительное и широкое применение реле этого типа? Прежде всего - обратная зависимость времени срабатывания от тока. Такой же характер зависимости существует у предохранителей и расцепителей автоматических выключателей, которые обычно являются предыдущими защитами, т.е. расположенными дальше от источника питания. Это позволяет выполнить селективную защиту, имеющую достаточную чувствительность. В дополнение к индукционному элементу реле снабжено электромагнитным элементом - мгновенно действующей отсечкой.

Реле имеют типоисполнения, предназначенные для применения в устройствах защит как на постоянном, так и на переменном оперативном токе, причем его контакты непосредственно управляют электромагнитом отключения.

Таким образом, в реле объединены: измерительный орган, логическая часть, включающая элемент времени, исполнительный орган и сигнальный элемент. Можно считать, что оно представляет полукомплект либо полный комплект двухступенчатой максимальной токовой защиты.

Постоянное вращение диска при наличии нагрузки позволяет контролировать исправность реле и токовых цепей защиты. В то же время этот фактор вызывает ускоренный износ опорных узлов, что является определенным недостатком. К числу недостатков следует отнести также отсутствие контактного выхода у сигнального элемента (флажка).

Некоторые затруднения в эксплуатации вызывают сложная кинематика реле, необходимость согласования характеристик и проведения дополнительных расчетов, регулировка сравнительно большого числа электрических параметров. Часто персонал, не умеющий преодолеть эти затруднения, прибегает к выводу из работы индукционного элемента, используя только отсечку. Это совершенно недопустимо. Надо помнить, что в распределительных сетях последствием неправильной работы защиты, будь то отказ или излишнее срабатывание, является длительное (исчисляемое часами) нарушение электроснабжения.

Прежде чем приступить к описанию реле серий РТ-80 и РТ-90, целесообразно вспомнить принципы действия электромагнитных и индукционных реле тока, так как в рассматриваемых реле сочетаются оба принципа.

В электромагнитных реле переключение контактов происходит под действием электромеханической силы притяжения ферромагнитного якоря к электромагниту.

На рис. 1 показано схематическое устройство электромагнитного реле тока. На магнитопровод 1 насажена катушка 2. Ток Ip, протекающий по ней, создает магнитный поток Фм, который замыкается по контуру: магнитопровод, воздушные зазоры, якорь 3. Направление магнитных силовых линий определяется по известному правилу буравчика. Нетрудно видеть, что при любом направлении тока магнитопровод и якорь представляют два магнита, обращенные друг к другу разноименными полюсами. Так, на рисунке магнитные силовые линии направлены в магнитопроводе от правого полюса к левому, а в якоре - от левого к правому. Поэтому между якорем и магнитопроводом возникает сила притяжения. При определенном токе, называемом током срабатывания, эта сила преодолевает силу притяжения возвратной пружины 4. Тогда якорь притянется к магнитопроводу, замкнув контакт 5. Размыкание контакта и возврат реле в исходное положение происходит при снижении тока до тока возврата. При этом токе сила притяжения становится меньше силы пружины.

Магнитный поток определяется соотношением, которое иногда называют законом Ома для магнитной цепи:

Здесь произведение тока Ip на число витков w называют намагничивающей силой по аналогии с ЭДС в электрической цепи; Rm - магнитное сопротивление контура, по которому замыкается поток. В данном случае оно складывается из магнитного сопротивления железа Rж и магнитного сопротивления воздушных зазоров R , причем R составляет всего несколько процентов общего сопротивления. Совершенно очевидно, что сопротивление воздушных зазоров пропорционально их суммарному значению дельта. Таким образом,

![]()

Электромагнитная сила притяжения F3 пропорциональна квадрату магнитного потока

![]()

Рис. 1. Устройство электромагнитного реле

Срабатывание и возврат происходят при равенстве электромагнитной силы притяжения противодействующей силе. Анализируя (3), можно сделать следующие выводы.

1. Если увеличить число витков, то во столько же раз уменьшится ток срабатывания и наоборот.

2. Сила притяжения обратно пропорциональна квадрату размера воздушного зазора б. Поэтому в начале движения якоря с уменьшением зазора эта сила резко возрастает, и якорь движется с большим ускорением. Процесс срабатывания протекает сотые доли секунды, т. е. изменение состояния реле происходит скачком. По этой же причине ток возврата реле меньше его тока срабатывания. Отношение тока возврата к току срабатывания реле называется коэффициентом возврата

![]()

В индукционных реле подвижной частью служит алюминиевый диск или барабанчик, укрепленный на оси и поворачивающийся под действием вращающего момента. Вращающий момент является результатом взаимодействия магнитных потоков с наведенными ими в диске или барабанчике вихревыми токами.

Рис. 2. Принцип действия индукционного реле

Поместим диск в зазорах двух электромагнитов, по катушкам которых протекают переменные токи I1 и I2 (рис. 2). Каждый ток создает магнитный поток, пронизывающий диск. Если известны положительные направления токов (обозначены стрелками), то по правилу "буравчика" легко определить направления потоков. При вращении рукоятки по направлению тока движение буравчика совпадает с направлением силовых линий. Если смотреть на диск сверху, то поток Фх, создаваемый током I1, направлен от наблюдателя (крестик - хвост летящей стрелы); поток Ф2, создаваемый током I2, направлен к наблюдателю (точка - острие летящей стрелы).

Если изменения токов происходят синусоидально, то таким же образом изменяются магнитные потоки. Но тогда согласно закону электромагнитной индукции в диске должны наводиться ЭДС и циркулировать вихревые токи (токи трансформации). Вокруг следа полюсов первого электромагнита образуется контур с током I1д , вокруг следа полюсов второго электромагнита I2д- Направления этих токов определяются опять по правилу буравчика: если буравчик движется по направлению потока, рукоятка вращается по направлению тока.

Как известно, между магнитным потоком и током, находящимся в его поле, возникают электромеханические силы взаимодействия. Так как здесь мы имеем два потока и два контура с током, то необходимо рассмотреть четыре силы. Направления этих сил определяются по правилу "левой руки". Результирующая сила взаимодействия потока Ф, с током I1д при симметрии магнитного потока равно нулю, потому что она представляет сумму взаимно уравновешенных сил левой и правой половины контура. Точно так же равна нулю и сила взаимодействия потока Ф2 со "своим" током i2d, (На рис. 2 эти силы не показаны.) Отсюда следует, что в индукционных реле и приборах должно быть не менее двух потоков.

Иной результат получается при взаимодействии потока Ф2 с током i1д. Токи в левой и в правой половинах контура противоположны. Поэтому правая часть контура отталкивается от потока Ф2 с силой f1 , а левая - притягивается к нему с силой I2. Но поскольку правая половина расположена от оси магнитного потока ближе, чем левая, то Д >f2 и равнодействующая Fl =Д -— f2 направлена влево. Рассматривая аналогично взаимодействие потока Ф, с током i2d , устанавливаем, что F2 = f3 - f4 направлена вправо. Итак, мы имеем две силы, направленные противоположно: Fl - сила взаимодействия тока f1д с потоком Ф2 и F2 -сила взаимодействия тока L с потоком Ф,.

Если магнитные потоки сдвинуты по фазе, то равнодействующая сила не равна нулю. Можно доказать, что она всегда направлена от оси опережающего магнитного потока к оси отстающего. Иными словами, отстающий магнитный поток притягивает контур с током, созданным опережающим магнитным потоком.

Равнодействующая сила F = F± - F2 создает вращающий электромагнитный момент JW = Fnd, где d - плечо силы.

Вращающий момент пропорционален магнитным потокам и синусу угла сдвига между ними

Мэ = k* Ф1*Ф2*sinф. (5)

Очевидно, что наибольший вращающий момент возникнет при сдвиге потоков на 90°.

В индукционных реле тока магнитный поток, созданный протекающим по катушке током, необходимо расщепить на два потока и сдвинуть их пространственно и по фазе. Достигается это следующим образом (рис. 3). На верхний и нижний полюсы электромагнита насаживаются короткозамкнутые витки (экраны), охватывающие часть сечения магнитопровода. Через экранированную часть полюсов проходит поток Ф1} через неэкранированную часть - поток Ф2. Поток Ф1 индуктирует в короткозамкнутых витках ЭДС Ек, отстающие от него на 90°.

В короткозамкнутых витках протекают токи Iк, вызванные Ек и примерно совпадающие с ней по фазе.

Поток Ф1 вызывается током намагничивания Iнам и с некоторым допущением совпадает с ним по фазе. Ток намагничивания определится как векторная сумма части тока в катушке и тока в короткозамкнутых витках (приведенных к числу витков катушки):

Iнам= kIp + Ik

Что же касается потока Ф2, выходящего из неэкранированной части полюсов, то он вызывается только током катушки Ip пропорционален ему и при том же допущении совпадает с ним по фазе.

Рассматривая векторную диаграмму (рис. 3, в), видим, что требуемый сдвиг потоков достигнут и создан вращающий момент. Его значение определяется по (5). Если поток пропорционален току, вращающий момент пропорционален квадрату тока:

Мэ =k*I2. (6)

Однако, как известно, вследствие насыщения магнитопровода пропорциональность магнитного потока создавшему его току сохраняется до некоторого предела. При дальнейшем возрастании тока магнитный поток не изменяется.

Рис. 4. Зависимость времени срабатывания реле от тока:

А — зависимая часть; В — независимая часть

На вращающийся диск действуют вращающий и тормозной моменты. Тормозной момент Мт вызывается рядом факторов: трением в опорах, сопротивлением воздуха, взаимодействием токов "резания", индуктированных в диске при его вращении, с магнитными потоками, и наконец, моментом, создаваемым имеющимся в реле тормозным магнитом. Вращаясь между полюсами магнита, диск пересекает его магнитные силовые линии. В результате этого в диске наводится ЭДС, пропорциональная частоте вращения со. Под ее действием возникают контуры с током. Электромеханическая сила взаимодействия этих токов с потоком создает тормозной момент, значительно превосходящий вышеперечисленные. Поэтому с достаточной точностью можно считать, что М = к' w . При постоянной частоте

Следовательно, частота вращения пропорциональна квадрату тока.

Как только ток Ip достигнет тока срабатывания реле, ось диска свяжется червячной передачей с толкателем, воздействующим на контакты так, что их переключение происходит после определенного числа оборотов. Таким образом создается логический элемент "время" без использования часового механизма. Выдержка времени определится так

![]()

де п - число оборотов, определяемое положением толкателя.

При заданном числе оборотов выдержка времени обратно пропорциональна квадрату тока. Зависимость времени срабатывания реле от тока представлена на рис. 4. Характеристика имеет зависимую и независимую части. Переход характеристики в независимую часть при определенном токе объясняется насыщением магнитопровода. Дальнейшее увеличение тока не приводит к возрастанию магнитного потока. Поэтому частота вращения не увеличивается. Согласно принятой терминологии реле имеет ограниченно-зависимую характеристику выдержки времени.