- •1. Электрофизические свойства полупроводников

- •1.1 Собственные и примесные полупроводники

- •Собственный полупроводник

- •Электронный полупроводник

- •Дырочный полупроводник

- •1.2. Энергетические диаграммы полупроводников

- •1.3. Расчет равновесной концентрации свободных носителей заряда

- •1.4. Hеpавновесное состояние полупpоводника

- •Время жизни неосновных носителей заряда

- •2.3. Вах реального p-n-перехода

- •2.4. Влияние температуры на вах p-n-перехода

- •2.5. Емкости p-n-перехода

- •Система электропитания. Классификация и характеристики выпрямителей. Одно- и двухполупериодный выпрямитель с r нагрузкой.

- •Однополупериодная схема выпрямителя.

- •Двухполупериодная схема со средней точкой.

- •Выпрямители с активной нагрузкой Однополупериодная схема выпрямителя

- •Двухполупериодные схемы выпрямителей

- •1.2. Выпрямители с активно-емкостной нагрузкой

- •1.2.1. Расчетные соотношения для выпрямителей с активно- емкостной нагрузкой

- •Реальная нагрузочная характеристика представляется в координатах , .

- •1.2.2. Выпрямители с умножением напряжения

- •1.3. Сглаживающие фильтры выпрямителей

- •6. Биполярные транзисторы

- •Полярные транзисторы

- •Область насыщения

- •7. Усилители напряжения на биполярных транзисторах

- •2.1 Простейший усилитель на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общей базой

- •2.2 Усилитель напряжения на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером

- •8 Частотные характеристики rc-усилителей звуковых частот

- •3.1 Звуковые частоты, характерные области частот

- •3.2 Характеристики усилителей напряжения в области средних звуковых частот

- •3.3 Низкие звуковые частоты

- •3.4 Работа усилителя в области верхних звуковых частот

- •9 Усилитель на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим коллектором (эмиттерный повторитель)

- •Усилители напряжения на полевых транзисторах Усилитель на полевом транзисторе, включенном по схеме с общим истоком

- •10 Причины нелинейных искажений

- •5.4 Входные динамические характеристики транзисторов. Сквозная характеристика каскада

- •5.5 Методы расчета нелинейных искажений

- •Обратные связи в усилителях

- •8.1 Общие понятия и классификация обратных связей

- •8.2 Влияние обратной связи на основные параметры усилителя

- •8.4 Практические схемы усилительных каскадов с обратными связями

- •11 Влияние обратной связи на входное и выходное сопротивления усилителя

- •12 Усилители мощности

- •4.1 Согласование источника сигнала с нагрузкой. Классификация усилителей мощности

- •4.2 Однотактные усилители мощности

- •4.4 Двухтактные усилители мощности

- •4.5 Бестрансформаторные усилители мощности

- •14 Аналоговые микроэлектронные структуры. Операционные усилители на интегральных микросхемах

- •8.1 Классификация аналоговых интегральных микросхем и элементы их схемотехники, взаимные компоненты, входные каскады

- •8.3 Операционные усилители, эквивалентная схема усилителя

- •15 Инвертирующий и неинвертирующий усилители

- •9.2 Сумматоры, интеграторы и дифференциаторы на базе усилителей

- •16. Интеграторы. Дифференциаторы. Логарифматоры и антилагорифматоры.

- •9.3 Схемы установки нуля и частотной коррекции усилителей

- •9.4 Логарифмирующие и антилогарифмирующие схемы

- •13.1 Методы анализа условий возбуждения генераторов

- •13.1 Общие положения теории rc-генераторов

- •12.3 Rc генераторы с нулевой фазосдвигающей цепочкой

2.4. Влияние температуры на вах p-n-перехода

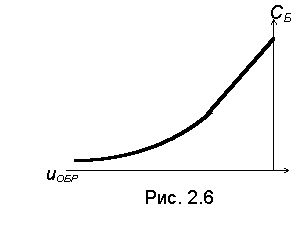

Вольтамперные характеристики p-n-перехода для двух значений температуры окружающей среды приведены на рис. 2.6. С ростом температуры падает прямое напряжение на p-n-переходе при заданном токе и растет обратный ток при заданном напряжении.

Прямой ток p-n-перехода определяется ПОНЗ, который зависит от величины потенциального барьера в p-n-переходе. Увеличение температуры приводит к уменьшению потенциального барьера, а следовательно, к увеличению прямого тока.

Обратный ток p-n-перехода определяется ПННЗ. Увеличение температуры приводит к увеличению скорости тепловой генерации, концентрация неосновных носителей заряда в полупроводнике растет, а следовательно, растет обратный ток.

Для количественной оценки влияния температуры на ВАХ p-n-перехода используют два параметра.

2.5. Емкости p-n-перехода

При подаче на p-n-переход переменного напряжения проявляются емкостные свойства.

Образование p-n-перехода связано с возникновением пространственного заряда, создаваемого неподвижными ионами атомов доноров и акцепторов. Приложенное к p-n-переходу внешнее напряжение изменяет величину пространственного заряда в переходе. Следовательно, p-n переход ведет себя как своеобразный плоский конденсатор, обкладками которого служат области n- и p-типа вне перехода, а изолятором является область пространственного заряда, обедненная носителями заряда и имеющая большое сопротивление.

Такая емкость p-n-перехода называется барьерной. Барьерная емкость CБ может быть рассчитана по формуле

![]() ,

,

где

S - площадь p-n-перехода; ·0 - относительная () и абсолютная (0) диэлектрические проницаемости; - ширина p-n-перехода.

Особенностью барьерной емкости является ее зависимость от внешнего приложенного напряжения. С учетом (2.2) барьерная емкость для резкого перехода рассчитывается по формуле:

,

,

где знак ” + “ соответствует обратному , а ”-“ прямому напряжению на переходе.

Зависимость барьерной емкости от обратного напряжения называется вольтфарадной характеристикой (см. рис. 2.6). В зависимости от площади перехода, концентрации легирующей примеси и обратного напряжения барьерная емкость может принимать значения от единиц до сотен пикофарад. Барьерная емкость проявляется при обратном напряжении; при прямом напряжении она шунтируется малым сопротивлением rpn .

Кроме барьерной емкости p-n-переход обладает так называемой диффузионной емкостью. Диффузионная емкость связана с процессами накопления и рассасывания неравновесного заряда в базе и характеризует инерционность движения неравновесных зарядов в области базы.

Диффузионная емкость может быть рассчитана следующим образом:

,

,

где tn - время жизни электронов в базе.

Величина диффузионной емкости пропорциональна току через p-n-переход. При прямом напряжении значение диффузионной емкости может достигать десятков тысяч пикофарад. Суммарная емкость p-n-перехода определяется суммой барьерной и диффузионной емкостей. При обратном напряжении CБ > CДИФ; при прямом напряжении преобладает диффузионная емкость CДИФ >> CБ.

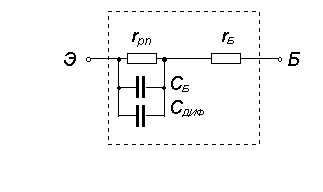

Рис. 2.7

Эквивалентная схема p-n-перехода на переменном токе представлена на рис. 2.7. На эквивалентной схеме параллельно дифференциальному сопротивлению p-n-перехода rpn включены две емкости CБ и CДИФ ; последовательно с rpn включено объемное сопротивление базы rБ. С ростом частоты переменного напряжения, поданного на p-n-переход, емкостные свойства проявляются все сильнее, rpn шунтируется емкостным сопротивлением и общее сопротивление p-n-перехода определяется объемным сопротивлением базы. Таким образом, на высоких частотах p-n-переход теряет свои нелинейные свойства.

Типы диодов

Диоды классифицируются:

По частоте:

низкочастотные;

среднечастотные;

высокочастотные;

СВЧ – диоды.

По технологии изготовления:

точечные;

сплавные;

диффузионные.

По функциональному назначению:

выпрямительные;

универсальные;

светодиоды;

туннельные диоды.

Основными

характеристиками выпрямительного диода

являются следующие параметры: Iпр,Uпр,

Iпр

max,

Uпрmax,

Iобр,

Uобр

max,

rдиф,

где rдиф

– дифференциальное сопротивление

диода:

![]() .

.

Для

стабилитрона основными параметрами

являются Iс

min,

Iс

max,

Uс

min,

Uс

max,

кроме того стабилитрона (определяется

в рабочей точке), номинальные данные и

напряжение пробоя Uобр

max.

Также даётся ТКН (температурный

коэффициент напряжения):

![]() или в %

на С:

или в %

на С:

![]() .

.

Импульсные диоды характеризуются рабочей частотой f и импульсной характеристикой: tвост (время, за которое диод восстанавливает свои свойства), ёмкостью p-n-перехода Cpn и теми же характеристиками, что и выпрямительные диоды: Iпр, Iобр и т.д.