- •1. Электрофизические свойства полупроводников

- •1.1 Собственные и примесные полупроводники

- •Собственный полупроводник

- •Электронный полупроводник

- •Дырочный полупроводник

- •1.2. Энергетические диаграммы полупроводников

- •1.3. Расчет равновесной концентрации свободных носителей заряда

- •1.4. Hеpавновесное состояние полупpоводника

- •Время жизни неосновных носителей заряда

- •2.3. Вах реального p-n-перехода

- •2.4. Влияние температуры на вах p-n-перехода

- •2.5. Емкости p-n-перехода

- •Система электропитания. Классификация и характеристики выпрямителей. Одно- и двухполупериодный выпрямитель с r нагрузкой.

- •Однополупериодная схема выпрямителя.

- •Двухполупериодная схема со средней точкой.

- •Выпрямители с активной нагрузкой Однополупериодная схема выпрямителя

- •Двухполупериодные схемы выпрямителей

- •1.2. Выпрямители с активно-емкостной нагрузкой

- •1.2.1. Расчетные соотношения для выпрямителей с активно- емкостной нагрузкой

- •Реальная нагрузочная характеристика представляется в координатах , .

- •1.2.2. Выпрямители с умножением напряжения

- •1.3. Сглаживающие фильтры выпрямителей

- •6. Биполярные транзисторы

- •Полярные транзисторы

- •Область насыщения

- •7. Усилители напряжения на биполярных транзисторах

- •2.1 Простейший усилитель на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общей базой

- •2.2 Усилитель напряжения на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером

- •8 Частотные характеристики rc-усилителей звуковых частот

- •3.1 Звуковые частоты, характерные области частот

- •3.2 Характеристики усилителей напряжения в области средних звуковых частот

- •3.3 Низкие звуковые частоты

- •3.4 Работа усилителя в области верхних звуковых частот

- •9 Усилитель на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим коллектором (эмиттерный повторитель)

- •Усилители напряжения на полевых транзисторах Усилитель на полевом транзисторе, включенном по схеме с общим истоком

- •10 Причины нелинейных искажений

- •5.4 Входные динамические характеристики транзисторов. Сквозная характеристика каскада

- •5.5 Методы расчета нелинейных искажений

- •Обратные связи в усилителях

- •8.1 Общие понятия и классификация обратных связей

- •8.2 Влияние обратной связи на основные параметры усилителя

- •8.4 Практические схемы усилительных каскадов с обратными связями

- •11 Влияние обратной связи на входное и выходное сопротивления усилителя

- •12 Усилители мощности

- •4.1 Согласование источника сигнала с нагрузкой. Классификация усилителей мощности

- •4.2 Однотактные усилители мощности

- •4.4 Двухтактные усилители мощности

- •4.5 Бестрансформаторные усилители мощности

- •14 Аналоговые микроэлектронные структуры. Операционные усилители на интегральных микросхемах

- •8.1 Классификация аналоговых интегральных микросхем и элементы их схемотехники, взаимные компоненты, входные каскады

- •8.3 Операционные усилители, эквивалентная схема усилителя

- •15 Инвертирующий и неинвертирующий усилители

- •9.2 Сумматоры, интеграторы и дифференциаторы на базе усилителей

- •16. Интеграторы. Дифференциаторы. Логарифматоры и антилагорифматоры.

- •9.3 Схемы установки нуля и частотной коррекции усилителей

- •9.4 Логарифмирующие и антилогарифмирующие схемы

- •13.1 Методы анализа условий возбуждения генераторов

- •13.1 Общие положения теории rc-генераторов

- •12.3 Rc генераторы с нулевой фазосдвигающей цепочкой

Электронный полупроводник

Электронным полупроводником или полупроводником типа n ( от латинского negative - отрицательный) называется полупроводник, в кристаллической решетке которого (рис .1.3)помимо основных (четырехвалент-ных) атомов содержатся примесные пятивалентные атомы, называемые донорами. В такой кристаллической решетке четыре валентных электрона примесного атома заняты в ковалентных связях, а пятый (“лишний”) электрон не может вступить в нормальную ковалентную связь и легко отделяется от примесного атома, становясь свободным носителем заряда. При этом примесный атом превращается в положительный ион. При комнатной температуре практически все примесные атомы оказываются ионизированными. Наряду с ионизацией примесных атомов в электронном полупроводнике происходит тепловая генерация, в результате которой образуются свободные электроны и дырки, однако концентрация возникающих в результате генерации электронов и дырок значительно меньше концентрации свободных электронов, образующихся при ионизации примесных атомов, т.к. энергия, необходимая для разрыва ковалентных связей, существенно больше энергии, затрачиваемой на ионизацию примесных атомов.Концентрация электронов в электронном полупроводнике обозначается nn, а концентрация дырок - pn. Электроны в этом случае являются основными носителями заряда, а дырки - неосновными.

Дырочный полупроводник

Дырочным полупроводником или полупроводником типа p ( от латинского positive - положительный) называется полупроводник, в кристаллической решетке которого (рис. 1.4) содержатся примесные трехвалентные атомы, называемые акцепторами. В такой кристаллической решетке одна из ковалентных связей остается незаполненной. Свободную связь примесного атома может заполнить электрон, покинувший одну из соседних связей. При этом примесный атом превращается в отрицательный ион, а на том месте, откуда ушел электрон, возникает дырка. В дырочном полупроводнике, также как и в электронном, происходит тепловая генерация носителей заряда, но их концентрация во много раз меньше концентрации дырок, образующихся в результате ионизации акцепторов. Концентрация дырок в дырочном полупроводнике обозначается pp, они являются основными носителями заряда, а концентрация электронов обозначается np, они являются неосновными носителями заряда.

1.2. Энергетические диаграммы полупроводников

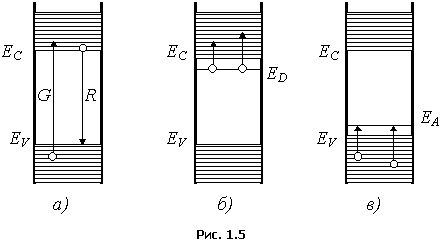

Согласно представлениям квантовой физики электроны в атоме могут принимать строго определенные значения энергии или, как говорят, занимать определенные энергетические уровни. При этом, согласно принципу Паули, в одном и том же энергетическом состоянии не могут находиться одновременно два электрона. Твердое тело, каковым является полупроводниковый кристалл, состоит из множества атомов, сильно взаимодействующих друг с другом, благодаря малым межатомным расстояниям. Поэтому вместо совокупности разрешенных дискретных энергетических уровней, свойственных отдельному атому, твердое тело характеризуется совокупностью разрешенных энергетических зон, состоящих из большого числа близко расположенных энергетических уровней. Разрешенные энергетические зоны разделены интервалами энергий, которыми электроны не могут обладать и которые называются запрещенными зонами. При температуре абсолютного нуля электроны заполняют несколько нижних энергетических зон. Верхняя из заполненных электронами разрешенных зон называется валентной зоной, а следующая за ней незаполненная зона называется зоной проводимости. У полупроводников валентная зона и зона проводимости разделены запрещенной зоной. При нагреве вещества электронам сообщается дополнительная энергия и они переходят с энергетических уровней валентной зоны на более высокие энергетические уровни зоны проводимости. В проводниках для совершения таких переходов требуется незначительная энергия, поэтому проводники характеризуются высокой концентрацией свободных электронов (порядка 1022 см-3). В полупроводниках для того, чтобы электроны смогли перейти из валентной зоны в зону проводимости, им должна быть сообщена энергия не менее ширины запрещенной зоны. Это и есть та энергия , которая необходима для разрыва ковалентных связей. На рис. 1.5 представлены энергетические диаграммы собственного электронного и дырочного полупроводников, на которых через EC обозначена нижняя граница зоны проводимости, а через EV - верхняя граница валентной зоны. Ширина запрещенной зоны Eз= Ec- Ev. В кремнии она равна 1,1 эВ, в германии - 0,7 эВ.

С точки зрения зонной теории под генерацией свободных носителей заряда следует понимать переход электронов из валентной зоны в зону проводимости (рис. 1.5,а). В результате таких переходов в валентной зоне появляются свободные энергетические уровни, отсутствие электронов на которых следует трактовать как наличие на них фиктивных зарядов - дырок. Переход электронов из зоны проводимости в валентную зону следует трактовать как рекомбинацию подвижных носителей заряда. Чем шире запрещенная зона, тем меньше электронов способно преодолеть ее. Этим объясняется более высокая концентрация электронов и дырок в германии по сравнению с кремнием. В электронном полупроводнике (рис.1.5,б) за счет наличия пятивалентных примесей в пределах запрещенной зоны вблизи дна зоны проводимости появляются разрешенные уровни энергии ED. Поскольку один пpимесный атом приходится примерно на 106 атомов основного вещества, то пpимесные атомы практически не взаимодействуют друг с другом. Поэтому пpимесные уровни не образуют энергетическую зону и их изображают как один локальный энергетический уровень ЕD, на котором находятся "лишние" электроны пpимесных атомов, не занятые в ковалентных связях. энергетический интервал Eи= Ec-ED называется энергией ионизации. Величина этой энергии для различных пятивалентных примесей лежит в пределах от 0,01 до 0,05 эВ, поэтому "лишние" электроны легко переходят в зону проводимости. В дырочном полупроводнике введение трехвалентных примесей ведет к появлению разрешенных уровней ЕA(pис.1.5,в), которые заполняются электронами, переходящими на него из валентной зоны, в результате чего образуются дырки. переход электронов из валентной зоны в зону проводимости требует больших затрат энергии, чем переход на уровни акцепторов, поэтому концентрация электронов np оказывается меньше концентрации ni, а концентрацию дыpок pp можно считать примерно равной концентрации акцепторов NA.