- •Общие правила исследования.

- •Жалобы больного

- •Расспрос

- •Осмотр конечностей

- •Измерение роста

- •Измерение окружности конечности и суставов

- •Исследование функции рук

- •Дополнительные исследования Лабораторные исследования

- •Диагностическая пункция

- •Клинико-рентгенологическое исследование

- •Суставная полость

- •Плечевой пояс и плечевой сустав

- •Исследование плечевого пояса и плечевого сустава

- •Клинико-рентгенологическое исследование

- •Содержание.

Диагностическая пункция

Дополнительные методы клинического исследования основаны чаще всего на изучении пунктатов, получаемых при пробных проколах (пункциях), а также иссеченных кусочков тканей и опухолей. В ряде случаев пункция может играть одновременно роль диагностического н лечебного методов, особенно часто двойное значение—диагностическое и лечебной имеют спинномозговые пункции с исследованием спинномозговой жидкости, проколы суставов при гемартрозах и выпотах, околосуставных сумок и сухожильных влагалищ, инфильтратов, абсцессов и др.

При пункциях и извлечении жидкости с лечебными целями пунктат следует подвергнуть лабораторному исследованию (микроскопическому, бактериологическому и т. д.), а при отсутствии такой возможности измерить количество извлеченной жидкости, определить давление, под которым она набиралась в шприц, описать ее внешний вид и характер. В ряде случаев такое простое исследование пунктата может иметь большое диагностическое значение. Исследование пунктатов должно проводиться не только при первичном проколе, но и при повторных пункциях. Выбрасывание жидкости, извлеченной с помощью прокола, как ненужной, без исследования се хотя бы путем описания результатов простого осмотра, следует считать грубой, подчас непоправимой ошибкой.

Пункции костного мозга. При ряде заболеваний, связанных с кроветворением, большое диагностическое значение имеет исследование костного мозга. Являясь продолжением клинического исследования, пункция костного мозга позволяет обнаружить тончайшие изменения, прнсходящие у больного в акте кроветворения. Пункция костного мозга сама по себе и в комбинации с одновременным изучением пунктата лимфатических узлов имеет большое значение в диагностическом исследовании миеломной болезни, ретикулоэндотелиоза и прочих заболеваний, поражающих наряду с органами кроветворения костную ткань.

Для взятия костного мозга делают обычно пункцию грудины по средней линии па уровне второго или третьего межреберных пространств. У детей моложе двух лет делается пункция большой берцовой кости в верхней ее трети по медиальной поверхности. Пользуются для пункции специальной иглой длиной около 5 см с просветом 1—2 мм; игла для стернальных пункций снабжена плотно сидящим мандреном и защитной пластинкой, предохраняющей от прокалывания задней костной стенки грудины н ранения жизненно сажных органов. Конец иглы должен быть коротко заострен и хорошо наточен.

Техника стернальной пункции. После тщательной дезинфекции кожи обезболивают 1%-ным раствором новокаина кожу, подкожную клетчатку и особенно периост. Через несколько минут иглу, снабженную мандреном и защитником, вкалывают отвесно до упора ее в кость. Равномерньш вращательным движением прокалывают костную стенку. Проникновение иглы в костномозговое пространство определяется по ослаблению сопротивления, оказываемого корковым слоем кости; иногда при этом слышится или чувствуется легкий треск. После прокола костной стенки мандрен удаляется, на иглу насаживается точно пригнанный шприц (20 мл) и производится насасывательное движение поршня. Отсасывание часто сопровождается кратковременной болью в грудинной кости. Обычно первые капли пунктата содержат главным образом костномозговую ткань, при дальнейшем отсасывании в шприц насасывается преимущественно кровь (Ромейс, 1953). Содержимое шприца быстро выталкивается поршнем па предметное стекло или в стеклянную чашечку. Кусочки костного мозга имеют вид серо-желтоватых или красных обрыпков, легко отличнмых от окружающей крови. Кровь отсасывается фильтровальной бумагой, осторожно выбираются кусочки мозга для отпечатков или приготовления обычным образом на предметных стеклах мазков. Исследование проводит специалист-гематолог.

Сустав пунктируют при воспалительных (острых и хронических) заболеваниях и при травмах. Даже в тех случаях, когда пункция сустава делается с лечебной целью повторно, следует каждый раз исследовать пунктат хотя бы путем простого его осмотра (давление, количество, консистенция, внешний вид).

Техника пункции суставов. Независимо от того, предстоит ли пункция сустава верхней или нижней конечности, операция (прокол и взятие пунктата) проводится в положении больного лежа, что может быть при пункциях суставов верхних конечностей менее удобно для врача, но зато более приемлемо для больного. Пункцию нужно проводить с соблюдением всех необходимых требований асептики, как при любой большой хирургической операции (руки, кожа больного, белье и инструментарий). Для пункции сустава нужны: шприц емкостью в 10 мл, иглы тонкие диаметром 0,6—0,8 мм, чистые стерильные пробирки и предметные стекла. Кожа и фиброзный слой капсулы сустава очеиь чувствительны, поэтому место укола следует обезболивать 0,5%-ным раствором новокаина, не надеясь на кратковременный характер пункции. Если нет твердой уверенности в том, что жидкость скопилась в полости сустава, то после прокола кожи следует слегка выдвинуть поршень шприца, создав в нем отрицательное давление. При параартикулярпых абсцессах такая предосторожность в состоянии предохранить сустав от занесения в него инфекции, так как при медленном продвижении иглы вглубь шприц засосет жидкость, находящуюся в параартикулярных тканях до прокола сустава. Пункцию проводят в типичных для каждого сустава местах.

Плечевой сустав может быть пунктирован спереди, сзади-сбоку и сзади. Чаще всего приходится прибегать к проколу сустава спереди.

Прокол сустава спереди: плечо слегка отведено и ротировано кнаружи настолько, что малый бугор плечевой кости обращен вперед (согнутое в локтевом суставе предплечье обращено при этом кпереди), игла вкалывается между легко прощупываемым при таком положении малым бугром плечевой кости и клювовидным отростком лопатки.

Прокол сзади-сбоку: больной лежит на здоровом боку, прокол производится на середине линии, соединяющей угол акромиального отростка с наибольшей выпуклостью головки плечевой кости, игла вкалывается косо книзу через дельтовидную мышцу.

Прокол сзади: плечо больного слегка отведено: игла вкалывается непосредственно под углом акромиального отростка в горизонтальном направлении.

Локтевой сустав пунктируется в согнутом под тупым углом положении сзади между наружным мыщелком плечевой кости и наружным краем локтевого отростка.

Л уче-запястный

сустав удобнее всего пунктировать с

тыльной стороны между сухожилием

длинного разгибателя большого пальца

и сухожилием разгибателя указательного,

что соответствует проекции локтевого

края второй метакарпалыюй кости на

линию луче-запястного сустава

(Изолированный воспалительный

процесс в луче-запястном суставе, как

острый, так и хронический, наблюдается

редко; еще в

уче-запястный

сустав удобнее всего пунктировать с

тыльной стороны между сухожилием

длинного разгибателя большого пальца

и сухожилием разгибателя указательного,

что соответствует проекции локтевого

края второй метакарпалыюй кости на

линию луче-запястного сустава

(Изолированный воспалительный

процесс в луче-запястном суставе, как

острый, так и хронический, наблюдается

редко; еще в

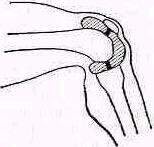

Рис. 109. Эмпиема коленного сустава. Полость коленного сустава разделена спайками на три изолированные камеры.ранних стадиях артрита луче-запястного сустава в

воспалительный процесс вовлекаются суставы мелких костей запястья. Поэтому пункция области луче-запястного сустава прозводится нередко в атипичных местах с тыльнок поверхности, в месте наибольшего поражения, определяемом клинически к рентгенографически.)

Тазобедренный сустав легче всего пунктируется сбоку, с наружной стороны бедра.

Игла вкалывается перпендикулярно к длинной оси бедра—над вершиною большого вертела. При продвижении иглы вглубину она упирается в шейку бедренной кости; если слегка изменить ход

иглы, направив ее краппально, игла проникает в сустав(Удобен прокол снаружи под большим вертелом впереди бедренной кости. Такой доступ особенно пригоден при отсутствии головки в вертлужной впадине.) . Прокол спереди производится под нупартовой связкой, отступя кнаружи от пульсирующей бедренной артерии. Игла вкалывается отвесно, спереди назад по направлению к легко прощупываемой головке бедренной кости.

Прокол коленного сустава производится у верхнего или нижнего полюсов коленной чашечки, отступя вбок кнаружи или кнутри па 1—2 см. При проколе у верхнего полюса надколенника игла проникает в верхний заворот сумки сустава, у нижнего полюса — в полость сустава.

Голеностопный сустав пунктируется спереди, между наружной лодыжкой и наружным краем сухожилия длинного разгибателя пальцев. При проколе сустава сзади игла вкалывается между наружным краем ахиллоаа сухожилия и сухожилиями малобериовых мышц. Нагноение в крупных суставах, особенно в коленном, может сопровождаться образованием спаек, разделяющих полость сустава на отдельные изолированные камеры. В коленном суставе обычно появляются три камеры: верхняя камера (верхний заворот), отграниченная спайками, образовавшимися между коленной чашкой и мыщелками бедра; передняя камера, расположенная под надколенником и отграниченная от задней камеры спайками, появляющимися между крестообразными связками; задняя камера, расположенная позади крестообразных связок (рис. 109). Характер экссудата может быть различным в каждой из камер, так как камеры при остром воспалении могут разобщиться очень рано, уже через сутки после начала процесса нагноения в суставе. Поэтому пунктат одной из камер может иметь характер, типичный для серозно-фибринозного синовита, в то время как в другой камере имеется уже гной. При общей клинической картине, указывающей на процесс нагноения, и при отсутствии гноя в одной (пунктированной) камере следует, чтобы исключить возможность наличия гноя в других камерах, пропуиктировать их.

Пунктат, полученный при проколе сустава, осматривается вначале в шприце, а затем осторожным движением поршня, без толчков, выталкивается из шприца в чистую пробирку. Медленно стекая по стенке пробирки, пунктат смачивает ее и оставляет след, позволяющий хорошо рассмотреть его особенности, что очень важно с диагностической точки зрения. Более плотные комочки выталкиваются па предметное стекло для микроскопического исследования.

Осмотр пунктата может дать диагностически ценные сведения:

а) пунктат кроваво-красного цвета оставляет на стенке пробирки равномерный мутный розовый налет, не пропускающий света (эритроциты); непрозрачна также кровяная жидкость в пробирке; характерно для гемартроза; б) пунктат кроваво-красного цвета, оставляет на стенках пробирки жирные пятна, на поверхности крови в пробирке плавают капли жира; характерно для гемартроза при внутрисуставном переломе; в) пунктат розовато-желтый, прозрачный; характерно для старого гемартроза; rJ нунктат кроваво-красный, оставляет ни стенках пробирки розовый мутный налет с белыми комочками в виде хлопьев; такие же белые хлопья плавают в столбике жидкости; характерно для нагнаивающеюся гемартроза; д) пунктат кроваво-красный, смачивает стенку пробирки прозрачным, розовым налетом; столб кровяной жидкости в пробирке прозрачен; характерно для гемолиза крови (гемолптичеекий стрептококк); е) пункгат желтоватый, прозрачный, слаботягучий и ма-локлейкнй по сравнению с нормальной синовиальной жидкостью; характерно для серозного экссудата без признаков нагноения; ж) пунктат желтоватый, мутный (лейкоциты), изредка встречаются белые хлопья на стенках пробирки и в столбике жидкости; характерно для серозно-фибринозного экссудата (начало нагноения), при повторных пункциях мутность увеличивается—нагноение прогрессирует (переход в эмпиему); з) пунктат—явный гной в большом количестве (эмпиема); и) пунктат—явный гной в малом количестве; при перемене положения иглы — изредка гной с прожилками крови (при общем тяжелом состоянии больною и типичных клинических признаках); характерно для капсульной флегмоны; к) пунктат грязно-серый с примесью беловатых крошек и хлопьев фибрина; характерно для туберкулеза.

После того как осмотр пунктата дал возможность получить достаточно ясное представление о его характере, пробирку с пунктатом и предметное стекло отсылают в лабораторию для бактериологического и микроскопического исследований. В истории болезни отмечаются результаты осмотра пунктата.

Пункцию инфильтратов и абсцессов мягких тканей применяют при холодных абсцессах с неясной картиной заболевания, а также при подозрении на туберкулезный процесс костно-суставной системы. Прокол никогда не следует делать на вершине проникшего под кожу абсцесса, в месте наиболее ясного зыбления, через истонченную кожу, как это иногда делается, так как нункцкя может послужить началом образования свища, а следовательно, источником вторичной инфекции. Иглу нужно вкалывать в пределах здоровых тканей, косо, по направлению абсцесса с тем, чтобы после отсасывания содержимого абсцесса наступившее смещение тканей придало бы каналу от прокола зигзагообразный ход. Пунктат исследуют путем простого осмотра и лабораторного изучения.

Биопсия.

Биопсия должна рассматриваться как заключительный диагностический этап; предпринимать ее как более короткий путь к диагнозу— недопустимое легкомыслие. В каждом отдельном случае ей должны предшествовать вдумчивая оценка клинических данных, тщательное физнкальное исследование, изучение рентгенограмм и анализ всех относящихся к делу гематологических и химических лабораторных данных. Если сведения, полученные из данных клинического, лабораторного и рентгенологического исследований, сопоставлены и должным образом оценены, то этого часто оказывается достаточно для установления диагноза. Тем не менее биопсия иногда бывает необходима для того, чтобы подтвердить диагноз, полученный клинико-рентгенологическнм путем. Биопсия, безусловно, показана в тех случаях, когда в связи с новообразованием намечается ампутация или другое радикальное хирургическое вмешательство; при таких условиях, естественно, хотят избежать ошибочно произведенной калечащей операции, возможной при неправильной интерпретации клинических симптомов заболевания. Биопсия должна быть сделана и в том случае, если больному предстоит радиационное лечение опухолевого процесса.

После того как вопрос о необходимости биопсии решен положительно, следует взвесить, какую из биопсии выгоднее применить—закрытую (пункцнонную) или открытую (хирургическую). Каждый из названных методов имеет присущие им достоинства и недостатки.

Закрытая (пункцпонная, аспирационная) биопсия. Пупкция кости. В зависимости от степени разрушения кости, определяемой по рентгенограмме, могут быть использованы либо обычные тонкие новые иглы, либо специальные иглы, применяемые для стерналыюй пункции. Кроме игл для шприца необходимо иметь проверенный шприц «Рекорд» 20 мл с хорошо притертым поршнем, предметные стекла, остроконечный пинцет или иглы. Так как прокол кости является хирургической операцией, то шприц и иглы должны быть простери- лизованы (кипячением в физиологическом растворе). Во избежание гидратации, набухания и дегенерации цитологического материала под действием влаги шприц и иглы должны быть перед пункцией тщательно обезвожены путем последовательного промывания их спиртом и эфиром.

Укол делают иглой с мандреном; затем шприц насаживают на иглу. Для получения пунктата делают насасывателыюе движение поршнем, причем, прежде чем извлечь иглу, ее следует разъединить со шприцем. После извлечения иглы ее вновь насаживают на шприц и обратным движением поршня выталкивают содержимое иглы на предметное стекло. Малое количество пунктата не служит помехой для исследования.

При наличии крови следует готовить мазки без промедления, так как из свернувшейся крови трудно приготовить хороший мазок. Материал, нанесенный на предметное стекло, осторожно, чтобы не раздавить и не деформировать клетки, размазывают тонким слоем. Препараты из жидких пунктатов готовят подобно мазкам кропи. Препарат из плотных масс (комочек) размазывается на предметном стекле или готовится путем отпечатков; отпечаток производят комочком ткани, удерживаемой тонким пинцетом или прикосновением одного предметного стекла к другому. Из значительной примеси крови для изготовления мазков следует брать отдельные «белесоватые» маленькие комочки.

При пункции кости, измененной патологическим процессом, необходимо обращать внимание на характер сопротивления, оказываемого игле, прокалывающей исследуемую ткань. Пункция гемангиосаркомы кости дает при пасасывапии в шприц большое количество крови; иногда после извлечения иглы появляется из места укола фонтанчик крови, уменьшающийся и исчезающий через 1—2 мин.

Следует обращать внимание на макроскопический вид пунктата, по которому при известном опыте можно распознать детрит плотный и желтоватый, получаемый из туберкулезных очагов, мягкий белесоватый пунктат, получаемый из распадающегося ракового метастаза, гной, типичный для туберкулезного поражения, и т. п.

По данным ряда авторов, пункционная биопсия при злокачественных новообразованиях не ускоряет роста опухоли и не вызывает обсеменении; все же для большей безопасности рекомендуют (Абрамов, 1953) производить пункцию только в клинически неясных случаях непосредственно перед операцией. Единственное противопоказание к пункции— кровоточивость больного, связанная с геморрагическим диатезом.

Исследование пунктата должно проводиться специалистом, знакомым с морфологией периферической крови, цитоморфологией костного мозга при нормальных его состояниях и при различных патологических процессах. Ценность метода заключается в том, что он легко осуществим исключает в ряде случаев необходимость биопсии и дает возможность проводить повторные исследования.

Открытая (хирургическая) биопсия. Решение произвести хирургическую биопсию при подозрении на злокачественный характер опухоли кости всегда является ответственным. Хирургическая биопсия не должна применяться без предварительной критической оценки данных клинического, рентгенологического и лабораторных исследований. На враче-клииицисте лежит большая ответственность в выборе места, откуда должен быть взят кусочек для исследования. В ряде случаев неудача исследования объясняется неправильным выбором места взятия тканей. Кусочки тканей, взятые из поверхностных участков опухоли в зоне реактивных воспалительных изменений, не обнаруживают обычно опухолевых клеток. Точно так же может оказаться неудачным исследование кусочков, взятых из центра распадающейся опухоли.

Хирургическая биопсия должна производиться с минимумом травмы. Большинство авторов подчеркивает возможность метастатического распространения злокачественной опухоли при травматично проведенной хирургической биопсии. Однако несвоевременно поставленный диагноз и неправильное лечение злокачественной опухоли представляют большую опасность возможного метастазирования, чем открытая биопсия (Волков,1962).

ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ.

Исследование внутренних органов и нервной системы завершает клиническое исследование больного. В случае необходимости клиническое исследование внутренних органов должно быть дополнено рядом вспомогательных методов изучения больного:рентгеноскопией грудной клетки, желудочно-кишечного тракта и т. п.

Такие исследования, как определение температуры тела, пульса, дыхация, кровяного давления, клинические анализы крови и мочи и др. должны быть проведены у каждого больного. Результаты исследования пульса больного требуют критической оценки.

Следует считаться с тем, что при первичном осмотре больной может быть возбужден п исследование частоты и характера пульса, произведенное двадцатью минутами позже, покажет более правильные данные. Необходимо иметь в виду, что нормальное число пульсовых ударов меняется с возрастом. Об этом особенно важно помнить при исследовании детей. Бесполезно считать пульс младенца, если неизвестно нормальное число ударов в этом возрасте.

Нормальное число ударов следующее:

Возраст в годах |

Число ударов п минуту |

Возраст в годах |

Число ударов в минуту |

Плод |

140 |

5-9 |

90 |

0—1 |

135 |

10—11 |

85 |

1—2 |

120 |

12—17 |

SO |

3—4 |

110 |

У взрослых |

72 |

Вполне здоровые люди обнаруживают иногда более медленный пульсовой ритм (брадикардшо), чем это указано в таблице.

Если пульс в области одного из запястий не прощупывается, то следует проверить его на другом запястьи, и если пульс будет отсутствовать на обоих запястьях, необходимо прощупать плечевую или сонную артерию.

Некоторые ортопедические деформации—не самостоятельные заболевания, а лишь проявление общего заболевания. К числу таких деформаций относятся рахитические искривления в детском возрасте, деформации суставов, возникшие на почве костно-суставного туберкулеза, представляющего собой, как известно, одно из проявлений общей туберкулезной инфекции, первично-хронические полиартриты и др. Прикостно-суставном туберкулезе необходимо обратить особое внимание на состояние легких, лимфатических желез, почек. У детей, страдающих хроническими формами артритов, помимо общего их исследования необходимо выяснить, инфицирован ли ребенок туберкулезом; у взрослых надо выяснить, нет ли латентных очагов инфекций, псориаза, хронических интоксикаций и т. п.

Деформации, обусловленные поражением нервной системы, требуют тщательного неврологического исследования.

Переломы костей осложняются в известном числе случаев повреждением периферических нервов. Возможны три вида повреждений (Seddon, 1942): а) проходящий паралич (neurapraxis), характеризующийся полным двигательным параличом, неполным нарушением чувствительности, отсутствием реакции перерождения; б) стойкий паралич с полным двигательным и чувствительным параличом, с возможным полным восстановлением без хирургического вмешательства (axonotmesis) п в} стойкий полный паралич с реакцией перерождения, восстановление которого возможно только после сшивания (neurotmesis).

Неврапрзксию легко распознать в первые дни после повреждения; невротмезис и аксонотмезис и первые дни недели после повреждения клинически неразличимы (табл. 2). Аксонотмезис может быть определен при повторных исследованиях больного вследствие появления признаков наступающей регенерации поврежденного нерва, нс наблюдающейся при невротмезисе. Если регенерация прерванного нерва началась, то-при поколачивании в области повреждения больной ощущает «ползание мурашек» дистальнее этого места (признак Tinel). Отмечая появляющиеся ощущения через определенные промежутки времени, можно получить довольно ясное представление о ходе регенеративного процесса. Отрицательный признак Tinel не имеет диагностического значения.

Некоторые морфологически одинаковые деформации опорно-двигательного аппарата могут возникать на почве совершенно различных заболеваний. Например, искривление позвоночника — сколиоз может быть врожденным и может развиться на почве сирингомиелии, детского спниального паралича, неврофиброматоза и т. п.; полая стопа может быть врожденной или же появиться в результате мнелодисплазии, полиомиелита, невральной амиотрофии, семейной атаксии, прогрессивной мышечной атрофии и др. В таких случаях необходимо выяснить, является ли деформация основной болезнью или представляет собой наиболее выраженный и беспокоящий больного симптом какого-либо заболевания. Морфологический диагноз, не уточненный с этиологической точки зрения, недостаточен, так как не дает возможности выработать правильный план лечения больного.

Степень повреждения периферических нервов (Seddon, 1942, 1949)

Особенность |

Neurapraxis |

Axonotmesis |

Neurotmesis |

Патология |

|||

Анатомическая целость Сущность повреждения |

Утрачена Полное нарушение |

Сохранена Нервные волокна |

Сохранена Избирательная |

|

|

прерваны, шван- |

демиелинизация |

|

|

новская оболочка |

крупных волокон, |

|

|

сохранена |

дегенерации аксо |

|

|

|

нов нет |

Клиника |

|||

Двигательный паралич Чувствительный паралич |

Полный « |

Полный " |

Полный Умеренный |

Симпатический паралич Реакция перерождения |

" Имеется |

" Имеется |

" Отсутствует |

Проводимость ниже повреждения Мышечная атрофия |

Потеряна Прогрессирует |

Потеряна Прогрессирует |

Сохранена Слабо выражена |

Восстановление |

|||

Хирургическое ьмеша тельство |

Необходимо |

Не нужно |

Не нужно |

|

|||

Скорость восстановления |

1—2 мм в день |

1—2 мм в день |

Быстрая: дни или недели |

|

после шва |

|

|

Степень восстановления |

Неполная |

Полная |

Полная |

Независимо от узкой специальности врач должен быть достаточно хорошо ориентирован и отраслях практической медицины, граничащих с его специальностью, обязан уметь выявить отклонения от нормы в состоянии внутренних органов, нервной системы.

Иногда патологические изменения в организме бывают так сложны и нечетки, что конкретный диагноз может быть установлен лишь с участием врача-консультанта, представителя другой специальности. В таких случаях крайне желательно, чтобы лечащий врач исследовал больного совместно с консультантом. При совместном исследовании лечащий врач, хорошо знающий больного, должен уметь правильно ставить вопросы и разбираться в высказываниях консультанта. Только в таких случаях от консультации можно ожидать эффективной помощи. Совместное исследование часто делается необходимым и потому, что узко специальные вопросы, с которыми врач выдужден обращаться к консультанту, могут оказаться в деталях малоизвестными последнему.