- •Основы кристаллографии и дефекты кристаллического строения

- •Лекция 1. Основные понятия о кристаллах План лекции

- •1.1. Закон постоянства гранных углов

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 2. Структура кристаллов и пространственная

- •План лекции

- •2.1. Элементарная ячейка, её выбор, метрика

- •2.2. Кристаллическая структура

- •2.3. Кристаллографические символы узлов, плоскостей и направлений в кристаллах кубической сингонии

- •2.4. Символы узлов

- •2.5. Символы рядов (ребер, направлений)

- •2.6. Символы плоскостей (граней)

- •Контрольные вопросы

- •3.2. Определение символа атомной плоскости по координатам трёх узлов пространственной решётки

- •3.4. Кристаллографическая символика в гексагональной сингонии

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 4. Элементы симметрии конечных фигур План лекции

- •4.1. Понятие о симметрии

- •4.2. Элементы симметрии кристаллических многогранников

- •Обозначение элементов симметрии

- •4.3. Взаимодействие симметрических операций (элементов симметрии)

- •4.4. Осевая теорема Эйлера

- •4.5. Теоремы сложения элементов симметрии

- •4.6. Точечные группы симметрии

- •Контрольные вопросы

- •5.2. Правила кристаллографической установки кристаллов для различных сингоний.

- •5.3. Кристаллографические проекции

- •5.4. Сферическая проекция

- •5.5. Стереографическая проекция

- •5.6. Гномостереографическая проекция

- •Контрольные вопросы

- •План лекции

- •6.1. Классы симметрии

- •6.2. Виды симметрии кристаллов, обладающих единичных направлением

- •6.3. Элементы симметрии бесконечных фигур

- •6.4. Винтовые оси симметрии

- •6.5. Плоскость скользящего отражения

- •6.6 Решетки Бравэ

- •6.7. Условия выбора ячеек Бравэ

- •6.8 Характеристика решеток Бравэ

- •Тип ячейки Бравэ.

- •6.9. Трансляционная группа, базис ячейки

- •6.10. Пример Выбора элементарной ячейки Бравэ

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 7. Задачи, решаемые кристаллохимией План лекции

- •7.1 Координационное число, координационный полиэдр, число формульных единиц

- •7. 2. Плотнейшие шаровые упаковки в кристаллах

- •7.3. Основные типы структур

- •7.4. Основные категории кристаллохимии

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 8. Точечные дефекты План лекции

- •8.1. Понятие об идеальном и реальном кристалле

- •8.2. Классификация дефектов кристаллической решетки

- •8.3. Точечные дефекты

- •8.4. Искажение решетки вокруг точечных дефектов

- •8.5. Термодинамика точечных дефектов

- •8.6. Миграция точечных дефектов

- •8.6.1.Миграция вакансий

- •8.6.2. Миграция межузельных атомов

- •8.6.3.Миграция примесных атомов

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 9. Основные типы дислокаций и их движение План лекции

- •9.2. Скольжение краевой дислокации

- •9.3.Переползание краевой дислокации

- •9.6. Смешанные дислокации и их движение

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 10. Количественные характеристики дислокаций План лекции

- •10.2 Вектор Бюргерса

- •10.3. Плотность дислокаций

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 11. Упругие свойства дислокаций План лекции

- •11.1. Энергия дислокации

- •11.2. Силы, действующие на дислокацию

- •11.3. Упругое взаимодействие параллельных краевых дислокаций

- •11.4. Упругое взаимодействие параллельных винтовых дислокации

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 13. Пересечение дислокаций План лекции

- •13.1. Пересечение краевых дислокаций

- •13.2. Пересечение краевой и винтовой дислокаций

- •13.3. Пересечение винтовых дислокаций

- •13.4. Движение дислокации с порогами

- •13.5. Пересечение растянутых дислокаций

- •Контрольные вопросы

- •14.1.2 Атмосферы Снука

- •14.1.3. Атмосферы Сузуки

- •1.4.2. Взаимодействие дислокаций с вакансиями и межузельными атомами

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 15. Образование дислокаций План лекции

- •15.1. Происхождение дислокаций

- •15.2. Размножение дислокаций при пластической деформации Источник Франка — Рида

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 16. Границы зерен и субзерен План лекции

- •16.1.Границы кручения и наклона

- •16.2. Малоугловые границы

- •16.3. Высокоугловые границы

- •16.4. Специальные и произвольные границы

- •16.5. Зернограничные дислокации

- •План лекции

- •17.2. Торможение дислокаций при их взаимодействии с другими дислокациями и границами зерен

- •17.3. Торможение дислокаций дисперсными частицами

- •17.4. Выгибание дислокаций между дисперсными частицами

- •17.5. Локальное поперечное скольжение

- •17.6. Перерезание дислокациями дисперсных частиц

- •17.7.2. Торможение дислокаций в твердых растворах

13.2. Пересечение краевой и винтовой дислокаций

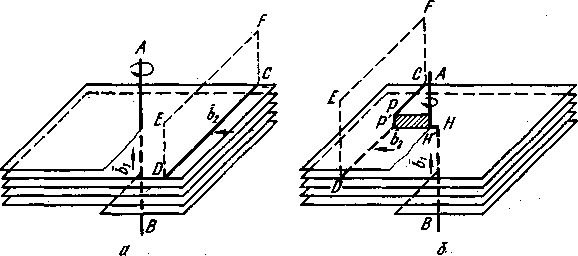

На рис. 13.3, а изображен кристалл с винтовой дислокацией АВ и краевой CD. Показана плоскость, закрученная в виде винтовой лестницы. Стрелка около оси АВ показывает направление обхода этой оси, при котором можно непрерывно «спускаться» с одного горизонта лестницы на другой. На одном из горизонтов винтовой лестницы оканчивается вертикальная экстраплоскость CDEF. Чтобы показать этот горизонт с расположенной на нем линией краевой дислокации СD, все более высокие горизонты (атомные слои) на рис. 13.3 удалены; волнистая линия является линией обрыва закрученной по геликоиду атомной плоскости.

Предположим, что винтовая дислокация неподвижна, а краевая скользит справа налево и пересекается с винтовой (рис. 13.3, б).

Рис. 13.3 Пересечение винтовой дислокации АВ с краевой СD:а—до пересечения; б—после пересечения; HH' и РР'—пороги с краевой ориентацией на дислокациях АВ и CD.

Поверхность скольжения краевой дислокации CD — не плоская, а представляет собой винтовую поверхность. При приближении дислокации CD к оси винтовой дислокации постепенно искривляется кромка экстраплоскости CDEF: участок краевой дислокации, более близкий к точке С, постепенно поднимается, а более близкий к точке D опускается. Максимальное искривление линии CD достигается к моменту пересечения дислокаций. После пересечения (левее линии АВ на рис. 13.3, б) один участок края экстраплоскости оказывается на один период решетки выше другого участка края экстраплоскости: на краевой дислокации появляется порог, равный вектору Бюргерса винтовой дислокации b1. Этот порог также имеет краевую ориентацию и может скользить в направлении движения краевой дислокации. На рис. 13.3, б заштрихована площадь, описываемая движущимся порогом краевой дислокации.

Пробег краевой дислокации справа, налево вызывает смещение части кристалла, расположенной выше линии CD, на величину b2 влево по отношению к той части кристалла, которая расположена ниже линии CD. Соответственно на линии винтовой дислокации АВ возникает порог, равный по величине вектору b2 и одинаковый с ним по направлению, Этот порог перпендикулярен вектору b1, т. е. он имеет краевую ориентацию.

13.3. Пересечение винтовых дислокаций

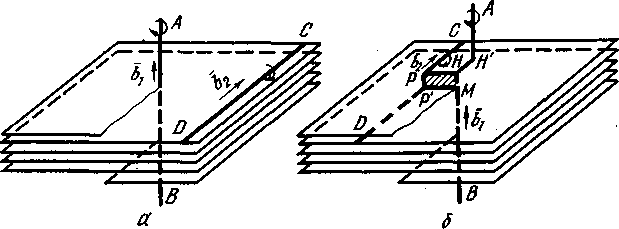

Рис. 13.4,а подобен рис. 13.3,а, но линия CD на нем обозначает не краевую, а винтовую дислокацию. Кристалл на рис. 13.4, а изображен в виде одной атомной плоскости, закрученной в геликоид из-за существования винтовой дислокации АВ. Верхняя часть кристалла срезана по волнистой линии, чтобы обнажить один из горизонтов геликоидальной поверхности, по которому проходит линия винтовой дислокации CD. Вокруг этой линии атомы также расположены по винтовой лестнице, но соответствующее геликоидальное строение кристалла на чертеже не изображено.

Рис. 13.4 Пересечение винтовых дислокаций АВ и СD: а — до пересечения; б — после пересечения

Допустим, что дислокация АВ неподвижна, a CD скользит справа налево. Поверхность скольжения дислокации CD вдали от линии АВ плоская, а с приближением к АВ постепенно искривляется. Соответственно линия винтовой дислокации CD на участке вблизи С постепенно поднимается, а на участке вблизи D опускается. После пересечения с линией АВ дислокация CD разрезается на две части (рис. 13.4, б): одна часть (СР} лежит на более высоком горизонте геликоидальной поверхности, а другая (P'D)—на более низком. Так как дислокация не может закончиться внутри кристалла, то обе части оказываются соединенными порогом РР'. Этот порог имеет такой же вектор Бюргерса b2, как и вся дислокация CD. Следовательно, порог РР' имеет краевую ориентацию (вектор Бюргерса ему перпендикулярен).

Из тех же рассуждений ясно, что на дислокации АВ также должен образоваться порог НН' краевой ориентации. Этот порог по величине и направлению одинаков с вектором Бюргерса b2 дислокации CD.

При сближении пересекающихся дислокаций перед моментом пересечения происходит их упругое взаимодействие, однако, соответствующие силы действуют на относительно небольшом участке дислокации (вблизи точки их пересечения) и поэтому существенно повлиять на процесс пересечения они не могут. Эти силы проявляются лишь в некотором искажении формы дислокаций вблизи точки пересечения.