- •Основы кристаллографии и дефекты кристаллического строения

- •Лекция 1. Основные понятия о кристаллах План лекции

- •1.1. Закон постоянства гранных углов

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 2. Структура кристаллов и пространственная

- •План лекции

- •2.1. Элементарная ячейка, её выбор, метрика

- •2.2. Кристаллическая структура

- •2.3. Кристаллографические символы узлов, плоскостей и направлений в кристаллах кубической сингонии

- •2.4. Символы узлов

- •2.5. Символы рядов (ребер, направлений)

- •2.6. Символы плоскостей (граней)

- •Контрольные вопросы

- •3.2. Определение символа атомной плоскости по координатам трёх узлов пространственной решётки

- •3.4. Кристаллографическая символика в гексагональной сингонии

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 4. Элементы симметрии конечных фигур План лекции

- •4.1. Понятие о симметрии

- •4.2. Элементы симметрии кристаллических многогранников

- •Обозначение элементов симметрии

- •4.3. Взаимодействие симметрических операций (элементов симметрии)

- •4.4. Осевая теорема Эйлера

- •4.5. Теоремы сложения элементов симметрии

- •4.6. Точечные группы симметрии

- •Контрольные вопросы

- •5.2. Правила кристаллографической установки кристаллов для различных сингоний.

- •5.3. Кристаллографические проекции

- •5.4. Сферическая проекция

- •5.5. Стереографическая проекция

- •5.6. Гномостереографическая проекция

- •Контрольные вопросы

- •План лекции

- •6.1. Классы симметрии

- •6.2. Виды симметрии кристаллов, обладающих единичных направлением

- •6.3. Элементы симметрии бесконечных фигур

- •6.4. Винтовые оси симметрии

- •6.5. Плоскость скользящего отражения

- •6.6 Решетки Бравэ

- •6.7. Условия выбора ячеек Бравэ

- •6.8 Характеристика решеток Бравэ

- •Тип ячейки Бравэ.

- •6.9. Трансляционная группа, базис ячейки

- •6.10. Пример Выбора элементарной ячейки Бравэ

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 7. Задачи, решаемые кристаллохимией План лекции

- •7.1 Координационное число, координационный полиэдр, число формульных единиц

- •7. 2. Плотнейшие шаровые упаковки в кристаллах

- •7.3. Основные типы структур

- •7.4. Основные категории кристаллохимии

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 8. Точечные дефекты План лекции

- •8.1. Понятие об идеальном и реальном кристалле

- •8.2. Классификация дефектов кристаллической решетки

- •8.3. Точечные дефекты

- •8.4. Искажение решетки вокруг точечных дефектов

- •8.5. Термодинамика точечных дефектов

- •8.6. Миграция точечных дефектов

- •8.6.1.Миграция вакансий

- •8.6.2. Миграция межузельных атомов

- •8.6.3.Миграция примесных атомов

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 9. Основные типы дислокаций и их движение План лекции

- •9.2. Скольжение краевой дислокации

- •9.3.Переползание краевой дислокации

- •9.6. Смешанные дислокации и их движение

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 10. Количественные характеристики дислокаций План лекции

- •10.2 Вектор Бюргерса

- •10.3. Плотность дислокаций

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 11. Упругие свойства дислокаций План лекции

- •11.1. Энергия дислокации

- •11.2. Силы, действующие на дислокацию

- •11.3. Упругое взаимодействие параллельных краевых дислокаций

- •11.4. Упругое взаимодействие параллельных винтовых дислокации

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 13. Пересечение дислокаций План лекции

- •13.1. Пересечение краевых дислокаций

- •13.2. Пересечение краевой и винтовой дислокаций

- •13.3. Пересечение винтовых дислокаций

- •13.4. Движение дислокации с порогами

- •13.5. Пересечение растянутых дислокаций

- •Контрольные вопросы

- •14.1.2 Атмосферы Снука

- •14.1.3. Атмосферы Сузуки

- •1.4.2. Взаимодействие дислокаций с вакансиями и межузельными атомами

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 15. Образование дислокаций План лекции

- •15.1. Происхождение дислокаций

- •15.2. Размножение дислокаций при пластической деформации Источник Франка — Рида

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 16. Границы зерен и субзерен План лекции

- •16.1.Границы кручения и наклона

- •16.2. Малоугловые границы

- •16.3. Высокоугловые границы

- •16.4. Специальные и произвольные границы

- •16.5. Зернограничные дислокации

- •План лекции

- •17.2. Торможение дислокаций при их взаимодействии с другими дислокациями и границами зерен

- •17.3. Торможение дислокаций дисперсными частицами

- •17.4. Выгибание дислокаций между дисперсными частицами

- •17.5. Локальное поперечное скольжение

- •17.6. Перерезание дислокациями дисперсных частиц

- •17.7.2. Торможение дислокаций в твердых растворах

7.1 Координационное число, координационный полиэдр, число формульных единиц

Зная модель кристаллической структуры, т. е. пространственное расположение атомов относительно элементов симметрии в элементарной ячейке — их координаты, а, следовательно, и характеристики правильных систем точек, которые занимают атомы, можно сделать ряд кристаллохимических выводов, используя достаточно простые приемы описания структур. Поскольку 14 выведенных решеток Браве не могут отразить все многообразие известных к настоящему времени кристаллических структур, необходимы характеристики, позволяющие однозначно описать индивидуальные особенности каждой кристаллической структуры. К таким характеристикам, дающим представление о геометрическом характере структуры, относятся: координационные числа (КЧ), координационные многогранники (КМ), или полиэдры (КП), и число формульных единиц (Z). Прежде всего по модели можно решить вопрос о типе химической формулы рассматриваемого соединения, т. е. установить количественное соотношение атомов в структуре. Это нетрудно сделать на основе анализа взаимного окружения — взаимной координации — атомов разных (или одинаковых) элементов.

Термин «координация атома» был введен в химии в конце XIX в. в процессе формирования ее новой области — химии координационных (комплексных) соединений. И уже в 1893 г. А. Вернер ввел понятие координационное число (КЧ) как число атомов (лигандов - ионы, непосредственно связанные с центральными атомами (катионами)), непосредственно связанных с центральным. Химики в свое время столкнулись с тем фактом, что число связей, образуемых атомом, может отличаться от его формальной валентности и даже превышать ее. Например, в ионном соединении NaCl каждый ион окружен шестью ионами противоположного заряда (KЧNa/Cl = 6, KЧCl/Na = 6), хотя формальная валентность атомов Na и С1 равна 1. Таким образом, согласно современному представлению, КЧ — это число ближайших к данному атому (иону) соседних атомов (ионов) в структуре кристалла независимо от того, являются они атомами того же сорта, что и центральный, или иного. При этом межатомные расстояния являются основным критерием, используемым при подсчете КЧ.

Например, в кубических структурах модификации a-Fe (рис. 7.2.а) и CsCl (рис. 7.2. в) координационные числа всех атомов равны 8: в структуре a-Fe атомы Fe располагаются в узлах объемноцентрированного куба, отсюда KЧFe= 8; в структуре CsCl в вершинах элементарной ячейки располагаются ионы Сl- , а в центре объема — ион Cs+, координационное число которого тоже равно 8 (КЧ Cs/Cl = 8), так же как и каждый ион Cl окружен восемью ионами Cs+ по кубу (КЧ Cl/Cs = 8). Это подтверждает отношение Cs : С1 = 1: 1 в структуре этого соединения.

|

||

а |

б |

в |

Рис. 7.2. Кристаллические структуры α-Fe (а и б) и CsCl (в). |

||

В структуре α –Fe координационное число атома Fe по первой координационной сфере равно 8, с учетом второй сферы — 14 (8 + 6). Координационные полиэдры — соответственно куб и ромбододекаэдр.

Координационные числа и координационные многогранники являются важнейшими характеристиками конкретной кристаллической структуры, отличающими ее от остальных структур. На этой основе можно проводить классификацию, относя конкретную кристаллическую структуру к определенному структурному типу.

Установить тип химической формулы по структурным данным (т. е. по модели структуры или по ее проекции — чертежу) можно и иным путем, подсчитав число атомов каждого сорта (химического элемента), приходящихся на одну элементарную ячейку. Это подтверждает тип химической формулы NaCl.

|

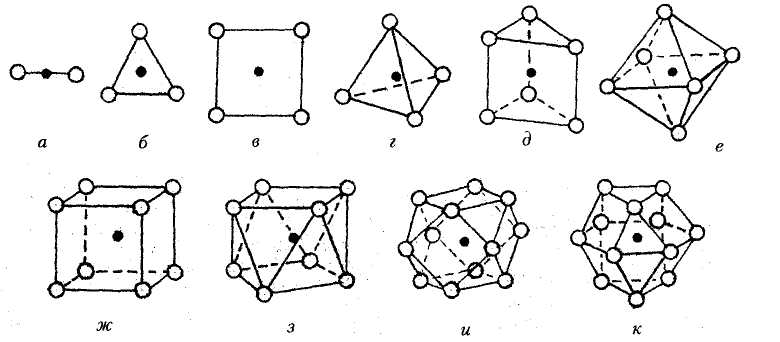

Рис. 7.3. Некоторые координационные полиэдры, встречающиеся в кристаллических структурах: а - гантель (КЧ = 2); б - треугольник (КЧ = 3); в - квадрат (КЧ = 4); г - тетраэдр (КЧ = 4); д - тригональная призма (КЧ = 6); е - октаэдр (КЧ = 6);ж — куб (КЧ = 8); з — томсоновский куб (КЧ = 8); и — архимедов кубооктаэдр (КЧ = 12); к — гексагональный аналог кубооктаэдра (КЧ =12) |

В структуре NаС1 (рис. 7.4), типичной для ионных кристаллов типа АВ (где А—атомы (ионы) одного сорта, В—другого), в построении элементарной ячейки принимают участие 27 атомов обоих сортов, из них 14 атомов А (шары большого размера) и 13 атомов В (меньшие шары), но полностью входит в ячейку лишь один. атом, находящийся в ее центре. Атом, находящийся в центре грани элементарной ячейки, принадлежит одновременно двум ячейкам—данной и смежной с ней. Поэтому данной ячейке принадлежит лишь половина этого атома. В каждой из вершин ячейки сходится одновременно по 8 ячеек, поэтому данной ячейке принадлежит лишь 1/8 атома, расположенного в вершине. От каждого атома, находящегося на ребре ячейки, ей принадлежит лишь 1/4.

Вычислим общее число атомов, приходящихся на одну элементарную ячейку NаС1:

Положение атома |

Объем входящих в ячейку |

Число атомов |

Всего в ячейку приходится |

В вершине В середине ребра В центре грани В центре ячейки |

1/8 1/4 1/2 1 |

8 12 6 1 |

1 3 3 1 |

Итак, на долю ячейки, показанной на рис. 7.4, приходится не 27 атомов, а всего 8 атомов: 4 атома натрия и 4 атома хлора.

|

|

Рис.7.4 Структура каменной соли |

Определение числа атомов в ячейке Браве позволяет кроме типа химической формулы получить еще одну полезную константу — число формульных единиц, обозначаемое буквой Z. Для простых веществ, состоящих из атомов одного элемента (Сu, Fe, Se и др.), число формульных единиц соответствует числу атомов в элементарной ячейке. Для простых молекулярных веществ (I2, S8 и т. д.) и молекулярных соединений (СО2) число Z paвно числу молекул в ячейке. В подавляющем же большинстве неорганических и интерметаллических соединений (NaCl, CaF2, СuАu и т. д.) молекул нет, и в этом случае вместо термина «количество молекул» используют термин «число формульных единиц».

Число формульных единиц можно определить экспериментально в процессе рентгеновского исследования вещества.

-

Cl

-

Cl

- Na

- Na