- •1.1 Электронное строение твердых тел. Зонное строение твердых тел..........8

- •1 Электронное строение твердых тел. Зонное строение твердых тел. Энергия ферми

- •1.1 Электронное строение твердых тел. Зонное строение твердых тел

- •1.2 Энергия Ферми

- •Активные диэлектрики. Пьезоэлектирики. Их особенности

- •Активные диэлектрики

- •2.2 Пьезоэлектрики

- •3 ПОвЕдение твердых тел в магнитном поле. Магнитные свойства твердых тел

- •3.1 Магнитное поле в магнетиках

- •3.2 Магнитные свойства твердых тел

- •3.2.1 Диамагнитные и парамагнитные тела

- •3.2.2 Ферромагнитные тела

- •4 Рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализ

- •4.1 Рентгеновские спектры

- •4.2 Рентгеноструктурный анализ

- •4.2.1 Методы рентгеновской съёмки кристаллов.

- •4.2.2 Применение рентгеноструктурного анализа

- •4.3 Рентгенофазовый анализ

- •Расшифровка дифрактограмм

- •5 Магнитные характеристики материалов

- •6 Задача

Расшифровка дифрактограмм

В результате съемки на ДРОН-3М получаем дифрактограмму. Дифрактограмма характеризуется наличием рефлекса, его высотой, углом. Результаты рентгенофазового анализа обрабатывают и заносят в таблицу:

№ линии |

h,мм |

J/J0 |

q° |

d,A |

1/d2 |

h k l |

В процессе исследования получают вещества, известные в практике, для которых в литературе имеются сведения о сингонии и параметрах кристаллической решетки.

В этом случае по известным параметрам составляют массив значений 1/d² теор; сравнивая 1/d² теор. и 1/d² эксп., присваивают рефлексам значения hkl, а затем находят параметры решетки для синтезированного образца в зависимости от структуры решетки [8].

5 Магнитные характеристики материалов

Под магнитными свойствами вещества подразумевается способность тел (движущихся в них частиц) взаимодействовать с магнитным полем.

Первопричина этих свойств — внутренние скрытые формы движения электрических зарядов, представляющие собой элементарные круговые токи. Такими токами являются спины электронов и их орбитальное вращение в атомах. Им соответствуют спиновые и орбитальные магнитные моменты атомов, которые и определяют магнитные свойства твердых тел [3].

Согласно квантовой механике, магнитный орбитальный момент электрона выражается формулой:

μlэл = - μБ√(l(l+1), (5.1)

где l — орбитальное квантовое число (l = 0, 1, 2... n - 1).

Проекция его на направление внешнего магнитного поля равна:

μlτэл = mlμБ, (5.2)

где ml — магнитное квантовое число (ml = 0, ±1, ±2, … ±l);

μБ = eħ/2mc магнетон Бора (е — заряд электрона, m — масса электрона, с — скорость света, ħ — постоянная Планка).

Магнитный спиновый момент электрона выражается формулой:

μsэл = -2μБ √S(S+1)= -μБ√3, (5.3)

где S=1/2 — спиновое квантовое число электрона.

Проекция его на ось квантования z равна:

μszэл = gSμБ ≈ μБ, (5.4)

где g — фактор спектроскопического расщепления, для свободного электрона g=2,0023.

Поскольку атомы могут содержать более одного электрона, в них находят суммарные орбитальный и спиновый магнитные моменты электронов, используя квантовые числа l и S [3].

Если поместить изотропное тело объемом V в однородное магнитное поле напряженностью H и индукцией B0=ϻ0H (ϻ0 — магнитная проницаемость вакуума), то под действием этого поля тело будет намагничиваться, приобретая магнитный момент ϻ. Магнитный момент единицы объема данного тела:

Im = M/V = lim 1/V ∑ μmi, (5.5)

где N — число атомов в объеме тела, μmi - магнитный момент і-го атома (частицы).

Намагниченность является векторной величиной. В изотропных магнитных материалах вектор Im направлен параллельно или антипараллельно Н. Отношение Im к Н поля характеризует объемную магнитную восприимчивость материала χm:

χm = Im /Hm (5.6)

Величина χm является безразмерной и характеризует связь намагниченности вещества с его магнитным полем. В переменных магнитных полях, χm - комплексная величина. Она может быть как положительной, так и отрицательной [3].

Если намагниченное тело находится во внешнем магнитном поле Н (Вo), то в нем возникает собственное (внутренне) магнитное поле Ві = χmВo = χmϻ0H, которое в изотропных материалах направлено параллельно или антипараллельно внешнему полю Вo. Результирующее поле в материале характеризуется магнитной индукцией В:

B = Bo + Bi ≈ ϻ0(1+χm)H = ϻ0 μH = ϻB0 = ϻ0(H+Im), (5.7)

где величина ϻ = 1+χm — относительная магнитная проницаемость материала, она показывает, во сколько раз В в данном материале отличается от Вo в вакууме; ϻ = В/ϻo H, т.е. характеризует изменение В материала при воздействии магнитного поля Н и является безразмерной величиной [3].

В анизотропных кристаллах векторы В и Н неколлинеарны, поэтому ϻ и

χm - тензорные величины (полярные тензоры второго ранга). Тогда соотношения (5.6) и (5.7) следует записать в виде Іі = χіjHj и Ві = ϻіjН. В переменных магнитных полях имеют делать с динамической магнитной проницаемостью, когда на намагниченность материала оказывают влияние вихревые токи и другие явления; как и χm она представляет собой комплексную величину. В ферромагнетиках χm и ϻ очень сложно и сильно зависит от Н, поэтому для них вводят понятие о дифференциальной магнитной восприимчивости и магнитной проницаемости.

Если намагничиванию подвергается тело незамкнутой формы, то на его поверхности в направлении внешнего поля возникают «магнитные заряды», создающие дополнительное магнитное поле Нд. Его называют размагничивающим полем, в первом приближении пропорциональном величине намагниченности Нд = -NIm, где N — так называемый размагничивающий фактор, зависящий от формы тела. При учете размагничивающего поля суммарное истинное поле внутри тела, фактически вызывающее появление намагниченности Im будет:

H = Hb + Hд = Hb – Nim , (5.8)

где через Hb обозначено внешнее магнитное поле. Учет размагничивающего поля существенен лишь для сильномагнитных веществ (например, ферромагнетиков), для которых величина Im сравнима с внешним полем. Поле Нд однородно только в телах, имеющих эллептическую форму [3].

Подставляя равенство (5.8) в (5.6), получаем:

Im = χmH = Hb χm/1+χmN = χоHb, (5.9)

где χm, χо - восприимчивость соответственно вещества и тела.

В зависимости от величины и знака магнитной восприимчивости χ все материалы традиционно делят на три группы: диа- пара и ферромагнитные.

Диамагнитные вещества имеют низкую (~10-5) отрицательную магнитную восприимчивость, мало зависящую от температуры. Диамагнетизм связан с орбитальным движением электронов и является прямым следствием закона Ленца. Индуцированный движением электронов магнитный момент направлен противоположно магнитному полю. Диамагнетизм присущ всем веществам, однако во многих телах он подавляется более сильными эффектами пара- и ферромагнетизма. Типичными представителями диамагнетиков являются инертные газы, многие органические соединения и некоторые металлы (медь, серебро, барий, золото и др.).

Парамагнитные вещества обладают положительной магнитной восприимчивостью, зависящей от температуры. При комнатной температуре величина χ весьма мала (~10-3 — 10-6) [3].

Парамагнетизм наблюдается у веществ, атомы которых имеют нескомпенсированные спины, т.е. обладают постоянными магнитными моментами. В отсутствии магнитного поля такие вещества немагнитны из-за беспорядочного распределения атомных магнитных моментов. При наложении магнитного поля атомные магнитные моменты устанавливаются вдоль его направления, преодолевая дезориентирующее действие теплового движения. Типичными парамагнетиками являются щелочные металлы, много численные соли редкоземельных элементов, а также газы: кислород, оксид (I) азота и др.

Ферромагнетики — спонтанно намагниченные вещества, представляющие собой систему взаимодействующих атомов или ионов. Эти вещества характеризуются положительной и относительно большой по величине магнитной восприимчивостью. Температурная зависимость χ нелинейна.

Ферромагнитные вещества обладают магнитным моментом и в отсутствии внешнего поля при температурах ниже температуры температуры Кюри [3].

Значение магнитной восприимчивости для некоторых диа-, пара - и ферромагнитных материалов приведены в таблице 5.1.

Спонтанная намагниченность в ферромагнетиках возникает благодаря связи между спиновыми магнитными моментами. Воздействия спинов могут приводить к двум видам упорядочения, соответствующим минимуму энергию. Эти упорядочения отвечают параллельному (ферромагнетизм) и антипараллельному (антиферромагнетизм) расположению спинов.

Антиферромагнетики, в свою очередь, могут быть скомпенсированы ми или нескомпенсированными. Последние носят также название ферримагнетиков [3].

Таблица 5.1 Значение магнитной восприимчивости некоторых материалов

в слабом магнитном поле при 293 К.

Диамагнетики |

χm ,10-6 |

Парамагнетики |

χm ,10-6 |

Ферромагнетики |

χm |

Висмут |

-284 |

Платина |

189 |

Железо |

1000 |

Серебро |

-21.5 |

Титан |

161 |

Никель |

240 |

Цинк |

-11.4 |

Вольфрам |

55 |

Кобальт |

150 |

Медь |

-5.4 |

Алюминий |

17 |

|

|

Кремний |

-3 |

Магний |

13,02 |

|

|

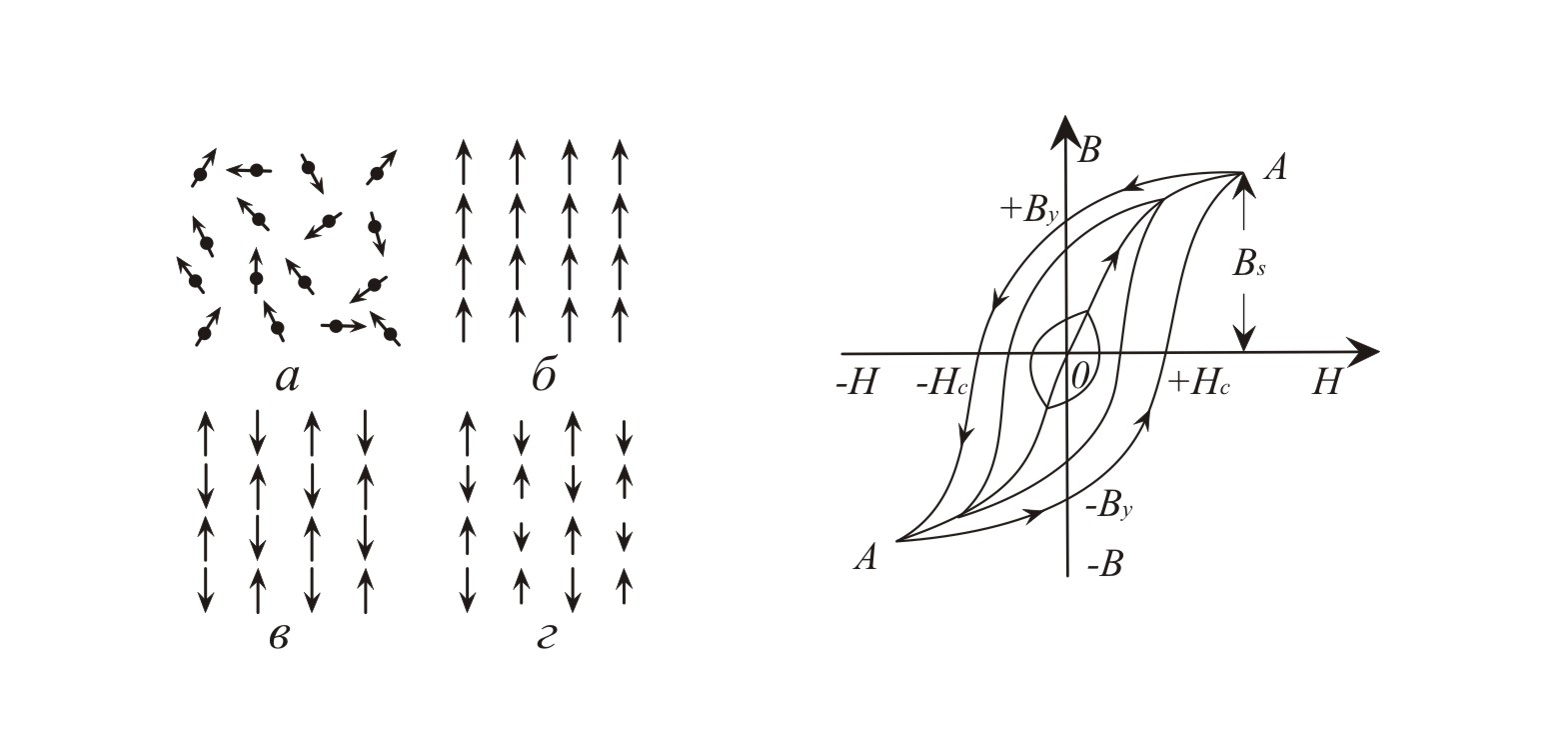

Таким образом, если вещество обладает нескомпенсированными спинами, оно является пара-, ферро-, или антиферромагнетиком. При параллельной ориентации магнитных моментов вещество представляет собой ферромагнетик, при антипараллельной — антиферромагнетик или ферримагнетик в зависимости от соотношения между величинами антипараллельных магнитных моментов (рис. 5.1).

Одной важнейших характеристик магнитных материалов является кривая намагничивания, представляющая собой зависимость магнитной индукции В (или намагниченности І) предварительно размагниченного образца от напряженности внешнего магнитного поля Н. При циклическом перемагничивании кривая В(Н) образует петлю гистерезиса (рис. 5.2).

Рис. 5.1 Схематическое изображение величины и направления элементарных магнитных моментов в пара- (а), ферро- (б), антиферро- (в)

и ферримагнетиках (г)

Рис. 5.2 Кривая намагничивания

Если уменьшить Н внешнего поля ферромагнетика, намагниченного до насыщения (кривая 0А на рис. 5.2), то В будет уменьшаться по кривой ABr (-Hc) и при Н = 0 у образца сохраняется так называемая остаточная индукция Br . Для ее устранения необходимо приложить размагничивающее поле Hc противоположного направления, которое называется коэрцитивной силой. При дальнейшем увеличении магнитного поля обратного направления, образец вновь намагничивается вдоль поля до насыщения (точка А′). Перемагничивание образца (А′ → А) происходит по кривой А′(-Br)HcА. Таким образом, при перемагничивании происходит отставание изменения В от изменения Н, т.е. наблюдается магнитный гистерезис. Замкнутую кривую АВr(-Hc)А′(-Вr)HcА, описывающую полный цикл перемагничивания ферромагнетика, называют магнитной петлей гистерезиса. Площадь петли пропорциональна работе перемагничивания единичного объема ферромагнетика, которая переходит в теплоту. Поэтому в высокочастотных магнитных полях ферромагнетики могут сильно нагреваться [3].

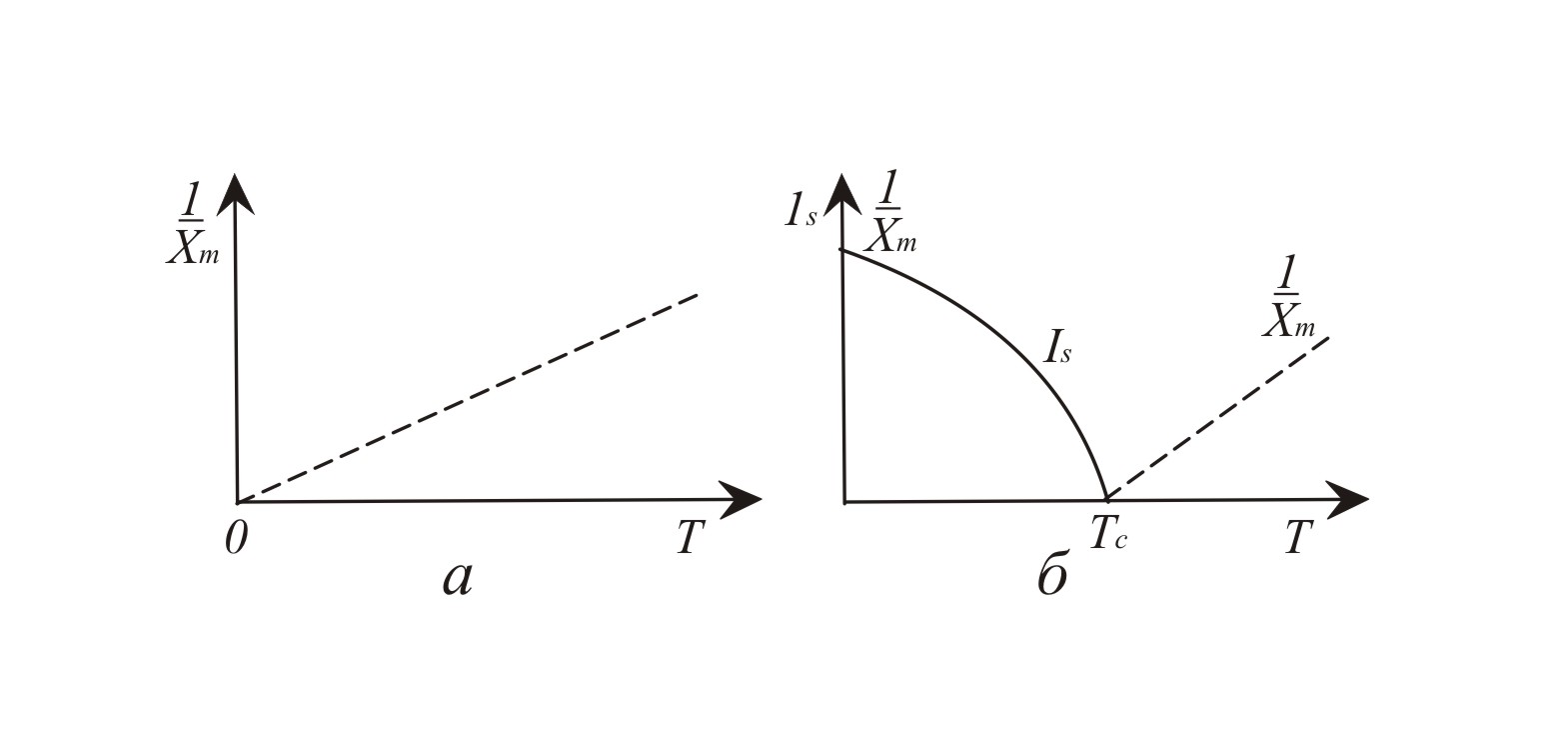

Рис. 5.3 Зависимость магнитной восприимчивости от температуры для парамагенетиков (а) и намагниченности насыщения для ферромагнетиков (б)

При нагревании ферромагнитных материалов их магнитные свойства χm, μ и Is уменьшаются. Для каждого ферромагнетика существует температура Тс называемая ферромагнитной точкой Кюри, при которой он утрачивает свои ферромагнитные свойства. При температуре выше Тс ферромагнетик становится парамагнетиком, испытывая фазовый переход ІІ рода. При этом χm парамагнетика изменяется с изменением температуры (рис. 5.3, б) по закону Кюри- Вейса:

χm=C/T- Тс (5.10)

Аналогичный закон имеет место в случае сегнетоэлектриков. Для железа

Тс =770◦С, для кобальта 1150◦С, для никеля 360◦С [3].