- •Раздел I. Механика. Молекулярная физика. Термодинамика 16 глава 1. Законы динамики ньютона. Законы сохранения 16

- •Вопросы и задачи к главе I. 33 глава 2. Молекулярно-кинетическая теория газов

- •Глава 3. Применение первого начала термодинамики к процессам в идеальном газе 52

- •Глава 4. Реальные газы 74

- •Вопросы и задачи и вопросы к главе 4. 82 глава 5. Поверхностное натяжение жидкости 82

- •Вопросы и задачи к главе 5 102

- •Глава 6. Вязкость жидкости 103

- •Вопросы и задачи к главе 6 116

- •Глава 7. Твёрдые и жидкие кристаллы. Стеклообразное состояние вещества. Полимеры 117

- •Глава 8. Процессы переноса 127

- •Раздел II колебания и волны 135

- •Глава 1. Механические колебания 135

- •Вопросы и задачи к главе 1. 153

- •Глава 2. Механические волны 153

- •Вопросы задачи к главе 2. 158

- •Глава 3. Звук 159

- •Вопросы и задачи к главе 3. 167

- •Глава 4. Ультразвук. Его применение в медицине. Инфразвук

- •Вопросы задачи к главе 4 180

- •Глава 5. Электромагнитные колебания и волны 181

- •Вопросы задачи к главе 5 201 глава 6. Оптика 201

- •Вопросы задачи к главе 6 251

- •Раздел III. Атомная, ядерная и квантовая физика

- •Глава 1. Тепловое излучение тел 253

- •Глава 2. Рентгеновское излучение 261

- •Глава 3. Радиоактивность 272

- •Глава 4. Дозиметрия ионизирующих излучений 282

- •Раздел IV. Биофизика 337 глава1 молекулярная биофизика 337

- •Глава 2. Биологические мембраны. 358

- •Глава 3. Термодинамика биологических систем 386

- •Глава 4. Транспорт веществ через биологические мембраны

- •Глава 5. Биопотенциалы 416

- •Глава 6. Биофизика нервного импульса 427

- •Глава 7. Моделирование биологических процессов 446

- •Введение

- •Раздел I механика. Молекулярная физика. Термодинамика.

- •Глава 1 законы динамики ньютона. Законы сохранения.

- •1.1. Законы ньютона. Основные дифференциальные уравнения движения.

- •Здесь аx , аy , аz - проекции вектора ускорения на оси координат X , y и z;

- •1. 2. Законы сохранения импульса и энергии

- •. Задача о центральном ударе шаров: абсолютно упругом и абсолютно неупругом.

- •1.4 Физические основы центрифугирования

- •Глава 2. Молекулярно-кинетическая теория газов

- •2.1 Отличия молекулярной структуры газов, жидкостей и твёрдых тел. Характер молекулярного движения в различных состояниях вещества. Аморфные и кристаллические жидкости и твёрдые тела

- •Примечание 2

- •2.2 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Средняя квадратическая скорость молекул газа.

- •2.3 Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул газа. Распределение энергии по степеням свободы. Внутренняя энергия идеального газа

- •2.4 Распределение Максвелла молекул идеального газа по абсолютным значениям их скоростей.

- •2.5 Распределение Больцмана по потенциальным энергиям молекул идеального газа. Барометрическая формула Больцмана.

- •Глава 3. Применение первого начала термодинамики к процессам в идеальном газе.

- •3.1. Особенности термодинамического метода. Первое начало термодинамики.

- •3.2. Применение первого начала термодинамики к равновесным изопроцессам идеального газа

- •Работа газа при его расширении

- •Теплоёмкость

- •Политропные процессы - процессы с постоянной теплоёмкостью.

- •Глава 4. Реальные газы

- •4.1.Уравнение состояния реального газа Ван - дер - Ваальса и изотермы Ван- дер - Ваальса.

- •4.2. Изотермы Эндрюса

- •Сжижение газов. Получение низких температур.

- •Глава 5. Поверхностное натяжение жидкости

- •5.3 Поверхностные явления на границе твёрдой, жидкой и газообразной фазы. Краевой угол смачивания. Смачивание и несмачивание твёрдой поверхности жидкостью.

- •5.4 Давление Лапласа. Капиллярные явления.

- •5.5 Методы определения коэффициента поверхностного натяжения

- •1. Метод отрыва капель

- •2. Метод отрыва кольца

- •Глава 6. Вязкость жидкости

- •6.1 Вязкость жидкости. Закон ньютона. Ньютоновские и неньютоновские жидкости. Реологические свойства биологических жидкостей в норме и при патологиях

- •6.2 Ламинарное течение жидкостей по цилиндрическим трубам с жёсткими стенками. Формула пуазейля. Закон гагена – пуазейля

- •1. Метод капиллярного вискозиметра (оствальда).

- •2. Метод падающего шарика (стокса)

- •Глава 7 твёрдые и жидкие кристаллы. Стеклообразное состояние вещества. Полимеры.

- •7.1. Фазовые переходы. Плавление, кристаллизация, сублимация.

- •7.2.Кинетические превращения. Стеклование и размягчение

- •7.3. Жидкие кристаллы

- •7.4. Кристаллические модификации твёрдых кристаллов.

- •7.5 Механические свойства твёрдых тел. Закон гука. Упругость и пластичность

- •7.6 Полимеры. Их кристаллическое, стеклообразное, высокоэластическое, вязкотекучее состояние.

- •Глава 8. Процессы переноса

- •8.1. Диффузия

- •8.2. Теплопроводность

- •8.3. Вязкость

- •8.5. Общий вид уравнений процессов переноса

- •Раздел II

- •Глава 1. Механические колебания

- •1.2. Свободные незатухающие механические колебания

- •1.3 Смещение, скорость и ускорение гармонически колеблющегося тела

- •1.4. Энергия гармонически колеблющегося тела

- •1.5. Свободные затухающие колебания

- •1.6 Вынужденные колебания. Резонанс

- •1.7. Автоколебания

- •1.8. Сложения гармонических колебаний, направленных по одной прямой. Теорема фурье. Гармонический спектр сложного колебания

- •Вопросы и задачи к главе 1

- •Глава 2. Механические волны

- •2.1 Механические волны, продольные и поперечные волны

- •2.2. Уравнение и график плоской незатухающей гармонической волны

- •2.3. Энергия волны. Поток энергии. Интенсивность.

- •Вопросы и задачи к главе 2

- •Глава 3. Звук

- •3.1. Субъективные (физиологические) характеритики восприятия звука и их связь с объективными, физическими характеристиками звуковой волны

- •3.2 Область слышимости

- •3.3. Закон вебера-фехнера

- •3.4. Уровень интенсивности

- •Уровень громкости, фон

- •Вопросы и задачи к главе 3

- •Глава 4. Ультразвук. Его применение в медицине инфразвук

- •4.1. Физические свойства ультразвука

- •1. Частотный диапазон ультразвука

- •2. Скорости распространения ультразвука

- •3. Особенности физических свойств ультразвука

- •4. Отражение ультразвука на границе раздела сред

- •5. Поглощение ультразвука

- •4.2 Действие ультразвука на вещество. Биологическое действие ультразвука

- •Механическое действие

- •2..Тепловое действие

- •3. Физико-химическое действие ультразвука

- •4. Биологическое действие ультразвука

- •1. Диагностика.

- •4.4.Источники и приёмники ультразвука

- •1. Пьезоэлектрические излучатели-приёмники

- •2. Магнитострикционные излучатели ультразвука

- •Инфразвук

- •Вопросы и задачи к главе 4

- •Глава 5. Электромагнитные колебания и волны

- •5.1. Некоторые необходимые сведения об основах электричества и магнетизма.

- •Электрические заряды

- •Закон кулона

- •Электроёмкость электрического конденсатора

- •6) Сила ампера -

- •8) Закон электромагнитной индукции фарадея

- •11)Энергия магнитного поля катушки индуктивности

- •5.3. Идеальный колебательный контур

- •5.4. Реальный колебательный контур

- •5.4. Получение незатухающих электромагнитных колебаний

- •5.5. Основные положения теории максвелла

- •Глава 6. Оптика

- •Корпускулярно – волновая природа света

- •6.2. Интерференция света

- •. Разрешающая способность оптических приборов-

- •. Голография

- •Поляризованный свет

- •Естественный и поляризованный свет.

- •2. Поляризатор и анализатор. Закон Малюса.

- •3. Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера.

- •4. Двойное лучепреломление

- •Получение поляризованного света.

- •6. 11 Вращение плоскости поляризации. Оптическая активность. Поляриметрия.

- •Дисперсия света

- •Нормальная дисперсия

- •Качественное объяснение причины нормальной дисперсии

- •Аномальная дисперсия

- •Поглощение света

- •1.Закон Бугера - Ламберта

- •2. Закон Бера

- •Закон Бугера – Ламберта – Бера

- •Коэффициент пропускания и оптическая плотность. Колориметрия

- •2. Два вида рассеяния

- •3. Закон Рэлея

- •4.Турбидиметрия и нефелометрия.

- •6.14. Элементы геометрической оптики

- •Законы отражения и преломления света

- •Явления предельного преломления и полного внутреннего отражения

- •Волоконная оптика. Световоды

- •4.Линзы. Примеры построения изображений в тонких линзах

- •Микроскоп

- •Оптическая система глаза. Некоторые её недостатки, их исправление

- •Рефрактометр

- •Раздел III . Атомная, ядерная и квантовая физика

- •Глава 1. Тепловое излучение тел

- •Основные характеристики теплового излучения. Абсолютно чёрное тело

- •Закон кирхгофа

- •1.2 Спектр теплового излучения абсолютно чёрного тела.Закон вина. Закон стефана-больцмана.

- •1.3 Гипотеза планка. Формула планка

- •1.5. Примеры применения теплового излучения в фармации и медицине

- •Глава 2. Рентгеновское излучение

- •2.1 Простейшая рентгеновская трубка

- •2.2. Основные свойства рентгеновского излучения.

- •Рентгенодиагностика:

- •Рентгенотерапия.

- •Научные исследования.

- •2.4. Природа рентгеновского излучения

- •2.6 Характеристическое рентгеновское излучение

- •Глава 3. Радиоактивность

- •3.1. Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений. Основные типы ядерных распадов.

- •3.2 Основной закон радиоактивного распада

- •3.3 Активность радиоактивных препаратов

- •3.4. Ядерные реакции. Меченые атомы

- •Глава 4. Дозиметрия ионизирующих излучений

- •2) Характеристическое рентгеновское излучение.

- •2) Характеристическое рентгеновское излучение.

- •Глава 5. Элементы квантовой механики.

- •5.1. Волновые свойства микрочастиц. Уравнение дё бройля

- •5.2. Электронный микроскоп

- •5.3. Основные положения квантовой механики

- •5.4. Решение уравнения шрёдингера для частицы в потенциальной яме с бесконечно высокими стенками

- •Глава 6. Люминесценция

- •6.1. Виды люминесценции

- •6.2. Фотолюминесценция. Флюоресценция. Фосфоресценция

- •6.3. Спектр фотолюминесценции. Правило стокса

- •6.4. Люминесцентный анализ. Применение в фармации и медицине

- •6.5. Хемилюминесценция

- •Глава 7. Лазер

- •7.1. Вынужденное излучение. Инверсная заселённость. Метастабильные уровни

- •7.3. Свойства лазерного излучения

- •7.4. Применение лазерного излучения в фармации и медицине

- •Глава 8. Оптическая спектроскопия. Ик- спектроскопия. Радиоспектроскопия.

- •8.1. Спектры испускания и спектры поглощения. Спектрографы. Спектрометры. Спектрофотометры

- •8.2. Атомарные спектры. Энергетические уровни атомов

- •8.3. Молекулярные спектры. Энергетические уровни молекул

- •8.4. Спектры комбинационного рассеяния

- •8.5. Радиоспектроскопия

- •Магнитные свойства вещества

- •Раздел IV. Биофизика

- •Глава 1. Молекулярная биофизика

- •Энтропийный характер упругости биополимеров в высокоэластическом состоянии.

- •1.4. Основные типы межатомных и межмолекулярных взаимодействий

- •1.Ионная связь

- •2.Ковалентная связь

- •3.Межатомное отталкивание

- •4. Донорно- акцепторная связь

- •5. Водородная связь

- •1. Ориентационная связь

- •3. Индукционная связь

- •3. Дисперсионная связь

- •4. Межмолекулярное отталкивание

- •5. Гидрофобные взаимодействия

- •Глава 2. Биологические мембраны

- •. Исследование структуры биологических мембран с помощью физических методов.

- •2.3. Жидкостно-мозаичная модель биомембран

- •2.4. Модельные липидные мембраны.

- •2.5. Физические свойства мембран и методы их исследования.

- •2.6. Физическое состояние и фазовые переходы фосфолипидного бислоя

- •Глава 3. Термодинамика биологических систем.

- •3.1 Применение первого начала термодинамики к биологическим системам. Прямая и непрямая калориметрия. Энергетический баланс организма.

- •3.2. Применение второго начала термодинамики к живым системам. Уравнение пригожина.

- •3.3 Сопряженные процессы. Сопряженные процессы созидания и разрушения

- •3.4 Стационарное состояние. Теорема пригожина. Аутостабилизация. Адаптация.

- •Глава 4. Транспорт веществ через биологические мембраны.

- •4.1 Пассивный и активный транспорт веществ

- •Глава 5. Биоэлектрические потенциалы

- •5.1Виды биопотенциалов. Их виды: покоя, действия. Природа биопотенциалов

- •5.2. Методы регистрации биопотенциалов. Микроэлектроды.

- •5.3 Биопотенциалы покоя. Уравнение Гольдмана, уравнение Нернста. Роль ионных насосов в создании биопотенциала покоя

- •Глава 6. Биофизика нервого импульса

- •6.1. Потенциал действия и его свойства

- •Уравнение Ходжкина-Хаксли

- •6.3.Метод фиксации мембранного потенциала. Ионные токи. Ионные каналы

- •Глава 7. Моделирование биофизических процессов

- •7.1 Моделирование биологических процессов. Моделирование физическое, аналоговое, математическое. Основные требования к моделям.

- •Математические модели роста популяции

- •7.3 Фармакокинетическая модель

Математические модели роста популяции

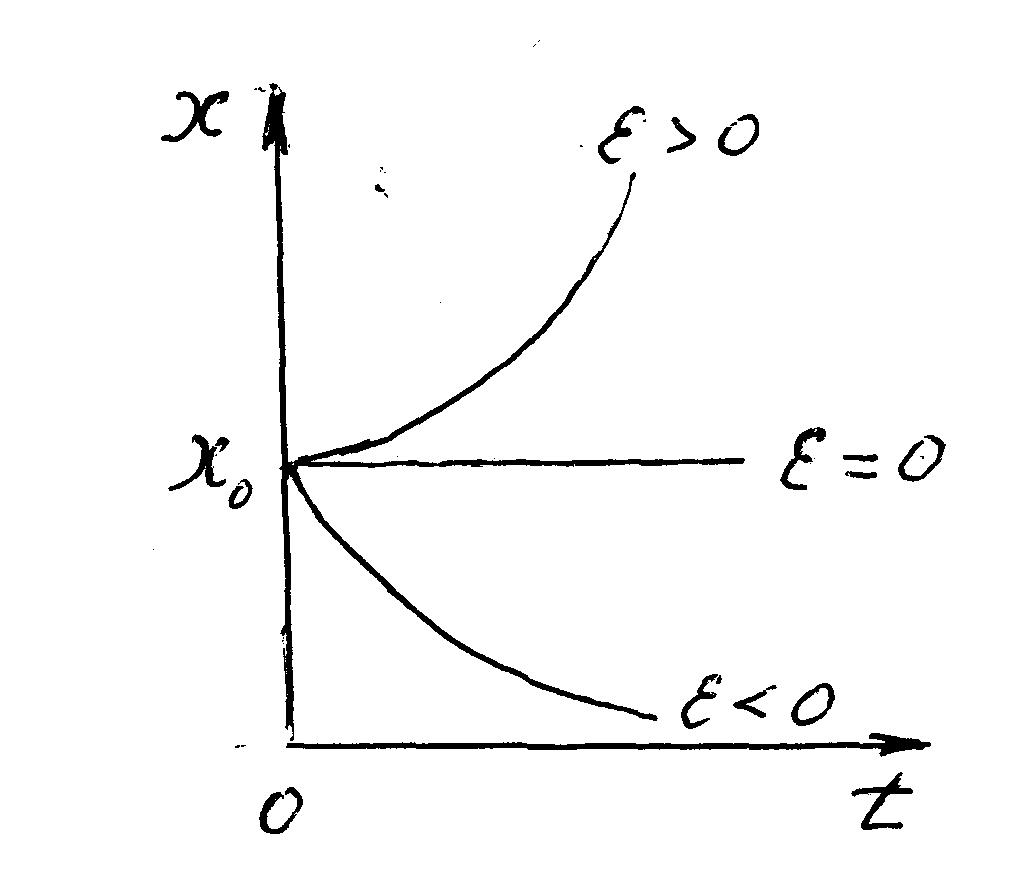

1. Модель естественного роста ( модель Мальтуса)

Одна из самых простых математических моделей биологических процессов – модель «естественного роста». Модель не учитывает внутривидовой конкуренции между особями и взаимодействия популяции с другими популяциям.

Основная идея этой модели заключается

в том, что скорость роста численности

популяции ![]() ,

определяемая скоростью размножения R

и скоростью гибели S, прямо пропорциональна

самой численности популяции х

(например, числу клеток, числу

микроорганизмов, числу особей).

,

определяемая скоростью размножения R

и скоростью гибели S, прямо пропорциональна

самой численности популяции х

(например, числу клеток, числу

микроорганизмов, числу особей).

= R+ S ~ x,

,

поскольку скорость размножения R и скорость гибели S

пропорциональны численности популяции

R=![]() и

и ![]() , где

, где ![]() - коэффициент размножения, а

- коэффициент размножения, а ![]() - коэффициент гибели, и поэтому

- коэффициент гибели, и поэтому

![]()

; ,

где ![]() = γ - δ - коэффициент роста.

= γ - δ - коэффициент роста.

Решение дифференциального уравнения естественного роста дает:

![]()

![]()

(7.1)

,

где ![]() - начальная численность популяции (при

t=0).

- начальная численность популяции (при

t=0).

Таким образом, численность популяции

x возрастает экспоненциально

со временем (если

![]() и

и ![]() ),

убывает ( если

),

убывает ( если ![]() и

и ![]() ) и сохраяется (если

) и сохраяется (если ![]() и

и ![]() ), как это показано на рисунке 7.1.

), как это показано на рисунке 7.1.

Рис. 7.1. Иэменение численности попуяции во времени согласно модели Мальтуса.

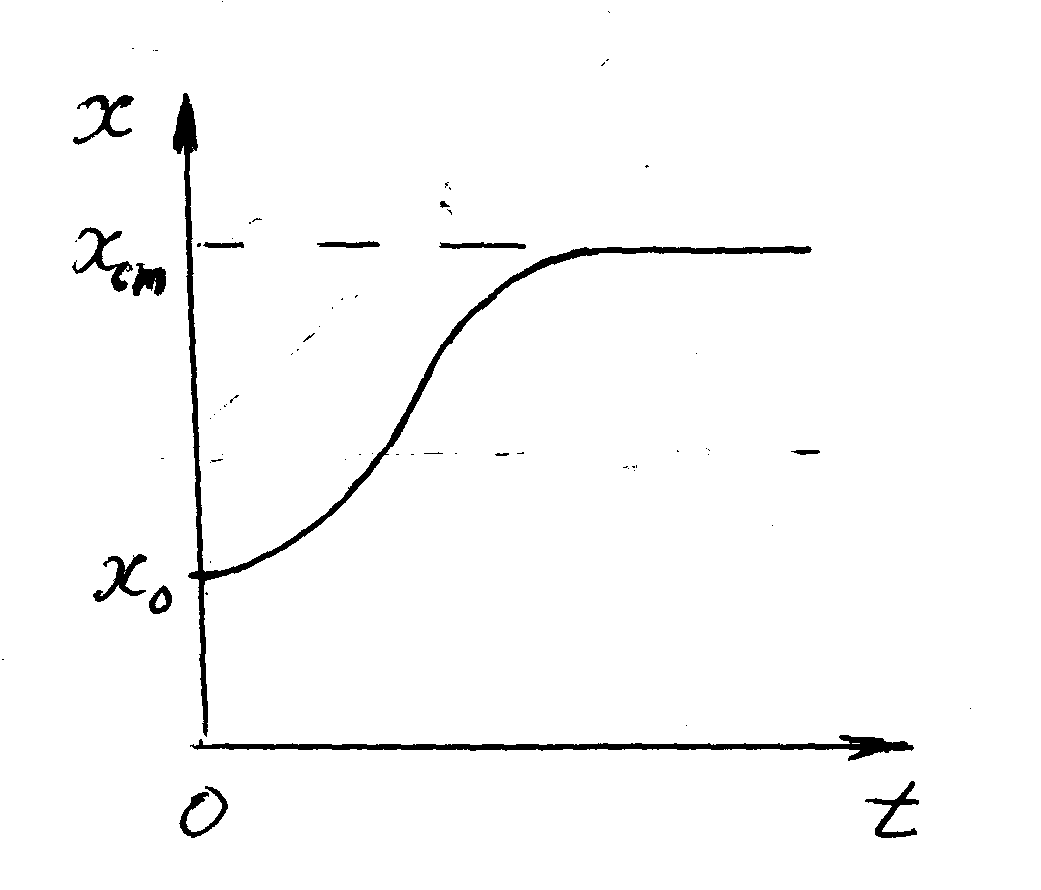

2. Модель Ферхюльста

Согласно модели естественного роста, если скорость рождений хотя бы немного больше скорости роста численности популяции с течением времени скорость роста численности популяции растёт и наконец катастрофически нарастает. Однако как всякая модель, модель естественного роста имеет границы применения. При чрезмерном увеличении численности популяции начинают действовать новые факторы, которые надо учитывать введением в дифференциальное уравнение роста новых членов: теснота, недостаток питания, изменение

вследствие перенаселенности физико-химических параметров среды (температуры, pH, концентрации кислорода, углекислого газа и т.д.), а также в некоторых случаях численность популяции ограничивает наличие хищников.

Внутривидовая конкуренция в популяции учитывается в модели Ферхюльста введением в математическую модель члена , отражающего уменьшение скорости роста численности популяции из-за внутривидовой конкуренции:

![]() (7.2)

(7.2)

При небольших численностях популяции

х влияние этого члена ![]() незначительно, оно становится заметным

при больших х, что приводит к замедлению

роста х, и тогда, когда εх =

и

незначительно, оно становится заметным

при больших х, что приводит к замедлению

роста х, и тогда, когда εх =

и ![]() ,

устанавливается стационарная численность

популяции

,

устанавливается стационарная численность

популяции

![]()

( рис. 7.2).

Рис. 7.2. Временная зависимость численности популяции по модели Ферхюльста

3. Модель «жертва – хищник» Вольтерра

Модель изменения численности живых организмов с учетом взаимоотношений жертв и хищников, так называемую модель «жертва – хищник», создал Вольтера, опубликовавший в 1930 году свою известную работу «Математическая теория борьбы за жизнь».

Согласно этой модели скорость изменения численности жертв

![]() (7.3),

(7.3),

а хищников

![]() (7.4) ,

(7.4) ,

где у – число хищников, х - жертв.

В этих уравнениях кроме скорости

естественного роста (![]() ) учтено уменьшение числа жертв,

обусловленное их встречами с хищниками,

введением члена (

) учтено уменьшение числа жертв,

обусловленное их встречами с хищниками,

введением члена ( ![]() ), число встреч жертв и хищников тем

больше (в первом приближении прямо

пропорционально), чем больше число жертв

), число встреч жертв и хищников тем

больше (в первом приближении прямо

пропорционально), чем больше число жертв

![]() и хищников

и хищников ![]() .

.

Член (![]() )

моделирует скорость размножения

хищников, которая тем больше (в первом

приближении прямо пропорциональна),

чем больше число жертв (пищи) и хищников

(родителей). Член (

)

моделирует скорость размножения

хищников, которая тем больше (в первом

приближении прямо пропорциональна),

чем больше число жертв (пищи) и хищников

(родителей). Член (![]() )

– скорость естественной гибели хищников.

Количество корма для жертв считается

неограниченным. Система жертва-хищник

может быть при некоторых условиях

саморегулирущейся системой.

)

– скорость естественной гибели хищников.

Количество корма для жертв считается

неограниченным. Система жертва-хищник

может быть при некоторых условиях

саморегулирущейся системой.

В стационарном случае, когда число

хищников и жертв не меняется во времени

![]() ,

,

![]() ,

,

то есть равны нулю скорости их изменения:

,

,

У этой системы уравнений есть два решения. Либо х=0 и y=0 – это соответствует равновесному случаю, а равновесие, как известно, смерть живого: нет ни хищников, ни жертв. Либо

![]()

и

.

Согласно этой (явно идеализированной модели), если в начальный момент времени число жертв и хищников соответствует стационарным значениям

то система останется в стационарном состоянии, с течением времени x и y не будут меняться.

Если же это условие не соблюдено, система

не будет стационарной, число жертв x и

хищников y будет меняться. Однако, как

выяснилось при анализе математической

модели «жертва-хищник», в этом случае

система также может остаться

саморегулирующейся: и число жертв, и

число хищников колеблется около

стационарных значений ![]() и

и ![]() (рис. 7.3)

(рис. 7.3)

Рис. 7.3 Циркуляция состояния системы «хищники-жертвы» около стационарного состояния (а) и колебания числа хищников и жертв около стационарных значений (б) согласно модели «хищник-жертва» Вольтера.

При этом состояние экологической системы, описываемое параметрами x и y, совершает циркуляцию около стационарного состояния ( ) и ( ) (рис. 7.3 а).

Не приводя математические выкладки,

качественно процесс саморегуляции

системы жертва-хищник можно объяснить

так. Если число хищников (например,

волков) меньше стационарного ![]() (точка 1 на рис. 7.3 а), то скорость

естественного роста жертв (например,

зайцев) по абсолютной величине превышает

скорость их поедания хищниками. Число

зайцев будет расти, но одновременно

будет расти и число волков из-за

переизбытка пищи.

(точка 1 на рис. 7.3 а), то скорость

естественного роста жертв (например,

зайцев) по абсолютной величине превышает

скорость их поедания хищниками. Число

зайцев будет расти, но одновременно

будет расти и число волков из-за

переизбытка пищи.

Численность зайцев растет до того момента, пока численность волков не станет столь велика, что это станет уже ограничивать число зайцев (точка 2 на рис. 7.3 а). Затем некоторое время численность волков будет продолжать расти, так как сохраняется избыток их пищи, а численность зайцев будет уменьшаться, пока это в конце концов не приведёт и к сокращению численности волков из-за недостатка пищи (точка 3 на рис. 7.3 а). Когда волков станет достаточно мало, зайцы опять начнут увеличиваться в своей численности (точка 4 на рис.7.3 а) и так далее.

Приблизительно зависимость от времени численности жертв x (t) и хищников y (t) можно представить:

![]()

![]()

( рис. 7.3 б)

Как показывает математический расчет, частота циркуляций состояния системы вокруг стационарного состояния (рис. 7.3а):

![]()

А соотношение амплитуд колебаний численности хищников Ау и Ах:

Численности хищников и жертв испытывают периодические колебания с одинаковой частотой. Колебания y отстают по фазе от колебаний x.

На рис. 7.4 приведены данные об изменении численности зайцев и рысей в Канаде за 1845-1935 гг., полученные на основе количеств заячьих и рысьих шкур, поступивших в канадские фактории. (Рыси в Канаде, повидимому, питались в основном зайцами, а шкуры других любителей зайчатины волков в факториях не ценились).

Рис. 7.4. Динамика популяций зайцев и рысей в Канаде.

Как видим, в реальном случае временные зависимости численности зайцев (жертв) и рысей (хищников) более сложные, чем это следует из абстрактной модели, тем более поразительно, что основные качественные выводы из этой сравнительно простой модели подтверждаются: происходят с одинаковой частотой колебания численностей хищников и жертв, и эти колебания смещены по фазе относительно друг друга.

Сам Вольтерра пришёл к основным идеям своей теории, анализируя динамику появления рыб различных пород на средиземно-морских рынках (это он делал по просьбе своего брата – рыботорговца). В этом случае тоже наблюдаются характерные взаимосвязанные колебания численности жертв и хищников.

Таким образом, экологические системы способны к саморегуляции (правда, при не очень большом удалении от стационарного состояния). При сильных отклонениях от стационарного состояния (в результате каких-либо природных катастроф: например, резкого изменения климата, но чаще в результате грубого и неумелого вмешательства человека) система теряет способность к саморегулированию. Например, при полном уничтожении хищников, ограничивающих численность некоторых видов, численность этих популяций катастрофически возрастает. ( Так, например случилось в средневековой Европе, когда во время «ведьминских» процессов стали уничтожать «слуг дьявола» - кошек. За это люди были наказаны эпидемией чумы, потому что резко возросло поголовье крыс – разносчиков чумы. В прошлом веке в Китае, когда началось гонение на воробьёв, размножились вредные гусеницы).

Модель Вольтера применялась к бактериям и бактериофагам. Во всех нас есть возбудители болезней, но в здоровом организме эти «жертвы» находятся под контролем «хищников» - нашей иммунной системы. Количества этих «жертв» и «хищников» колеблются около стационарных значений с небольшими амплитудами. При больших отклонениях от стационарного состояния, происходят заболевания.