- •1.Исследование челюстей по средством гнатостата. Олучение диагностических моднлей.Диагностическое значение.

- •2. Мезиальная окклюзия зубных рядов

- •3. Диастема

- •5. Диагностика и лечение перекрестной окклюзии зубных рядов

- •6. Телерентгенография. Методика получния снимков, анализ по Шварцу.

- •2. Антропометрические исследования лица и головы пациента

- •9. . Фотометрическое исследование головы

- •10. Диагностика и лечение аномалий зубных рядов

- •13. Антропометрические исследования гипсовых моделей челюстей

- •Методика измерения моделей по Пон

- •Методика измерения переднего отрезка зубной дуг по Коrkhaus.

- •Методика измерения ширины и длины апикального базиса.

- •14. . Профилактические аппараты

- •16. Период смены молочных зубов на постоянные

- •18. Аномалии положения зубов

- •19.Биомеханика ортодонтического перемещения зубов.

- •20. Принцип действия аппаратов Андрезина-Гойпля., Френкеля.

- •21. Классификации зубочелюстных аномалий.

- •1. Аномалии окклюзии зубных рядов.

- •2. Аномалии окклюзии пар зубов-антагонистов.

- •22. Графические методы диагностики

- •23. Классификации ортодонтических аппаратов

- •Съемные

- •Съемные со стационарной опорой

- •Лицевая дуга для удержания 6|6 губной бампер для удержания 6|6

- •Фиксированные

- •Ретейнеры, адгезионные литые конструкции, Fiber Splint, Ribbond

- •24. Формирование прикуса молочных зубов

- •25. Функциональная недостаточность мышц.

- •27. Период формирования прикуса постоянных зубов

- •1. Соотношение моляров:

- •28. Глубокие резцовые окклюзия и дизокклюзия

- •29. Прогнатический прикус. Дистальная окклюзия зубных рядов

- •30. Характер и величина сил, применяемых в ортодонтии.

- •31. Ретенционный период. Ретенционные аппараты.

- •Ретенционные аппараты

- •32. Этиология и патогенез зубочелюстных аномалий.

- •34. Ошибки и осложнения при аппаратурном лечении зчад. Предупреждение осложнений. Значение гигиены полости рта в предупреждении осложнений

- •35. Особенности лечения эджуайс техникой!

- •37. . Вредные привычки и их устранение

- •38. Профилактические мероприятия по ортодонтии в различных возрастных периодах

- •VI период — от 9 до 12 лет (конечный период сменного прикуса).

- •VIII период— от 15 лет до 21 года (завершение формирования

- •X период— 40 лет и старше.

- •39. . Организация ортодонтической помощи

- •40. Анатомно-физиологические особенности зубов человека.

- •41. I. Травма постоянных зубов

- •42. Аномалии отдельных зубов

- •44. Аномалии количества зубов

- •45. Аномалии формы зубных рядов

- •46. Опора и фиксация несъемных аппаратов.

27. Период формирования прикуса постоянных зубов

Зубочелюстная система в этот период характеризуется следующими параметрами: число, группы и размер зубов, форма и вид смыкания зубных рядов. Число зубов — 28, по 14 на каждой челюсти и по 7 на каждой половине челюсти. Группы зубов — резцы (1, 2), клыки (3), премоляры (4, 5), моляры (6, 7, 8). В норме имеется определенная зависимость между мезиодистальными размерами зубов и размером зубных рядов. Форма верхнего зубного ряда — полуэлипс, нижнего — парабола. В этом периоде заканчивается формирование корней постоянных зубов.

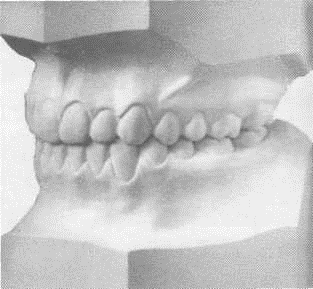

Рис. 13.5. Прикус постоянных зубов, нормальное смыкание зубных рядов.

Смыкание зубных рядов. Исходя из формулировки прикуса как смыкания зубных рядов при привычном положении нижней челюсти, первым признаком наличия прикуса является смыкание зубных рядов или его отсутствие. Понятия «физиологический прикус» и «физиологическая окклюзия» тождественны. У пациентов с аномалией смыкания зубных рядов можно говорить об аномалии прикуса (окклюзии), там где имеется смыкание зубных рядов, например дистальная, мезиальная окклюзия (т.е. окклюзия имеется, но она нарушена). В то же время неверно определение «открытый прикус», так как передние зубы не смыкаются, а значит нет и прикуса. Более правильно говорить о вертикальной резцовой дизокклюзии зубных рядов.

Для физиологического прикуса постоянных зубов характерны следующие признаки:

• верхние боковые зубы перекрывают нижние на глубину продольной фиссуры, а во фронтальном участке верхние резцы перекрывают нижние резцы не более чем на 1/3 и между ними имеется режуще-бугорковый контакт; небные бугры верхних моляров контактируют с продольными фиссурами нижних моляров (рис. 13.5);

• каждый зуб имеет два антагониста (кроме верхних последних зубов и нижних центральных резцов, которые имеют по одному антагонисту);

• каждый зуб верхней челюсти антагонирует с одноименным зубом нижней челюсти и позадистоящим зубом, а каждый зуб нижней челюсти — с одноименным зубом верхней челюсти и впередистоящим зубом; передний щечный бугор верхнего первого моляра контактирует с поперечной (межбугорковой) фиссурой нижнего одноименного зуба;

• средняя линия проходит между центральными резцами;

• на верхней челюсти зубной ряд больше альвеолярной дуги, а последняя больше базальной дуги;

• на нижней челюсти — обратные взаимоотношения: базальная дуга больше альвеолярной, а альвеолярная — больше зубного ряда;

• зубы касаются контактными точками на аппроксимальных поверхностях;

• высота коронок уменьшается от центральных резцов к молярам (исключение — клыки);

• верхние зубы наклонены вестибулярно, а нижние располагаются отвесно;

• первые моляры смыкаются следующим образом: мезиально-щечный бугор первого моляра верхней челюсти находится в межбугорковой фиссуре одноименного моляра нижней челюсти.

Шесть ключей нормальной окклюзии по Эндрюсу:

1. Соотношение моляров:

• дистальная плоскость дистального края первого постоянного моляра верхней челюсти смыкается с мезиальной поверхностью мезиального края второго моляра нижней челюсти и касается этой плоскости;

• мезиощечный бугор первого постоянного моляра верхней челюсти лежит внутри ямки между мезиальным и средним буграми первого постоянного моляра нижней челюсти;

• мезиоязычный бугор первого моляра верхней челюсти находится в средней ямке первого моляра нижней челюсти (рис. 13.6, а).

2. Мезиодистальный наклон коронок зубов. При нормальной окклюзии десневая часть долевой оси каждой коронки зубов располагается дистально по отношению к окклюзионной части. Наклон коронки измеряется в градусах и различный в каждой группе зубов (рис. 13.6, б).

Рис. 13.6. Шесть ключей нормальной, естественной окклюзии по Эндрюсу.

3. Губно- или щечно-язычный наклон коронок зубов (рис. 13.6, в). Это угол, образованный между перпендикуляром к окклюзионной плоскости и касательной на середине губной или щечной поверхности клинической коронки зуба. Коронки зубов передней группы (центральные и боковые резцы) расположены так, что окклюзионная часть губной поверхности коронки направлена в сторону языка. Язычный наклон коронок боковых групп зубов верхнего зубного ряда увеличивается от клыков к молярам.

4. Ротация. Зубы, расположенные в зубном ряду, не должны иметь поворота вокруг своей оси. Развернутый моляр или премоляр занимают больше места в зубном ряду, что влияет на стабильность достигнутой в результате ортодонтического лечения окклюзии. В случае поворота по оси передних зубов они занимают меньше места, чем при естественном, правильном положении (рис. 13.6, г).

5. Плотный контакт. Если размер и форма верхнего и нижнего зубных рядов не нарушены, должен наблюдаться плотный, точечный контакт между зубами (рис. 13.6, д).

Рис. 13.7. Виды физиологических прикусов. 1- физиологический; 2 - физиологический с обратной резцовой окклюзией; 3 – физио-логический с бипротрузией передних зубов; 4 — прямой.

6. Кривая Шпее (Spee). Ровная окклюзионная плоскость характеризуется тем, что между наиболее выступающим бугорком второго моляра нижней челюсти и режущим краем нижнего центрального резца не бывает окклюзионной линии глубже 1,5 мм. При увеличении глубины кривой Шпее уменьшается место для правильной позиции зубов в зубном ряду верхней челюсти, что вызывает отклонение зубов в мезиальном и дистальном направлениях. Обратная (развернутая) форма кривой Шпее создает больше места для верхних зубов. Наиболее оптимальная форма кривой Шпее для нормальной окклюзии — это прямая окклюзионная плоскость (рис. 13.6, е).

Следует рассматривать несколько видов физиологического прикуса (рис. 13.7), для которых характерны нормальное смыкание зубных рядов в боковых участках и смыкание передних зубов. Прикус называется физиологическим только тогда, когда созданы условия для нормального функционирования мышц ЧЛО, ВНЧС и пародонта.