4. Расчетные напоры

После выбора схемы водоснабжения, определения расчетных суточных расходов воды и графика водопотребления определяется режим работы отдельных сооружений системы в их взаимосвязи.

Движение

воды в системе водоснабжения обеспечивается

работой насосных станций I

и II

подъемов. Задача насосной станции I

подъема – подача суточного расхода

воды из источника водоснабжения на

очистные сооружения. Режим работы

взаимосвязанных сооружений – водозабора,

насосной станции I

подъема и станции очистки воды –

принимается равномерным

в течение суток со среднесуточным

расходом.

Движение

воды в системе водоснабжения обеспечивается

работой насосных станций I

и II

подъемов. Задача насосной станции I

подъема – подача суточного расхода

воды из источника водоснабжения на

очистные сооружения. Режим работы

взаимосвязанных сооружений – водозабора,

насосной станции I

подъема и станции очистки воды –

принимается равномерным

в течение суток со среднесуточным

расходом.

После очистки вода поступает в резервуар чистой воды, откуда насосной станцией II подъема подается по водоводам к водонапорной башне и далее по разводящей водопроводной сети к потребителям.

Насосная станция II подъема подает воду по выровненному (равномерному) или ступенчатому графику.

Резервуар чистой воды является первой «регулирующей емкостью», расположенной на границе двух зон с различными режимами работы.

Вторая регулирующая емкость – водонапорная башня. В отдельные часы суток количество воды, подаваемой в сеть насосной станцией II подъема, может быть больше или меньше фактического водопотребления. При рассмотрении совмещенных графиков подачи и потребления воды становится очевидной регулирующая роль водонапорной башни. Бак водонапорной башни наполняется в часы малого водопотребления, когда насосная станция подает воду в избытке. В часы максимального водопотребления, превышающего подачу воды насосной станцией, накопленный в баке объем воды расходуется.

Чем ближе график подачи будет к графику водопотребления, тем меньше будет требуемый объем регулирующей емкости. Практически для приближения кривой подачи к кривой потребления можно увеличить число ступеней графика подачи. В водопроводах, имеющих в своем составе водонапорные башни, число ступеней графика работы насосной станции II подъема принимают от одной для малых водопроводов до трех для крупных водопроводов.

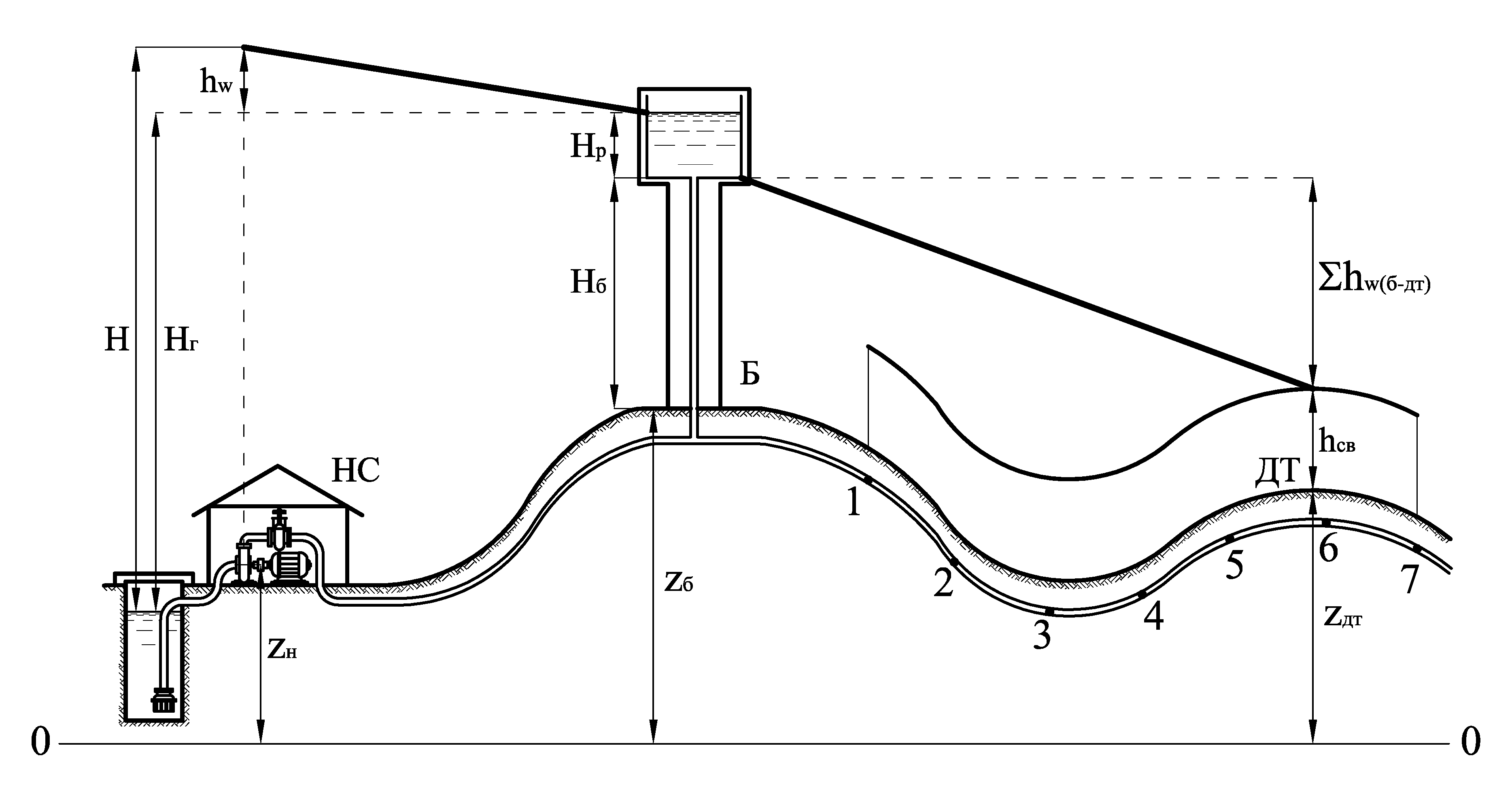

Разводящая водопроводная сеть должна подавать требуемый расход воды с напором, обеспечивающим нормальный ее разбор. Сеть наиболее интенсивно работает в часы максимального водопотребления, когда по трубам проходят максимальные расходы и потери напора в них достигают наибольшего значения. В эти часы линия пьезометрических напоров займет самое низкое положение, то есть напор в сети будет минимальным (рис. 3) .

Рис. 3. Схема работы водопровода

Напор (давление) в трубах в разных точках сети зависит не только от положения пьезометрической линии, но и от высоты расположения этих точек на местности.

Свободный напор hсв – пьезометрический напор в трубах, отсчитанный от поверхности земли (высота, на которую может подняться вода в трубах над поверхностью земли в статическом состоянии).

Минимальный свободный напор устанавливают в зависимости от этажности зданий: при одноэтажной застройке 10 м, при большей этажности на каждый этаж добавляют 4 м.

![]() ,

,

где hсв – свободный напор, м; n – число этажей.

Свободные напоры для производственных зон определяют с учетом технологических требований. Свободный напор у водоразборных колонок общего пользования должен быть не менее 10 м.

Максимально допустимый пьезометрический напор в водопроводной сети обусловливается механической прочностью труб и водопроводной арматуры. Предельный допустимый напор в сети не должен превышать 60 м. Если напоры в сети превышают 60 м, проводят зонирование системы водопровода, то есть разбивают его на отдельные зоны, в которых напор не превышает предельного значения.

В одиночных высоких зданиях воду на верхние этажи подкачивают с помощью местных насосных установок.

Диктующая точка – точка сети, в которой свободный напор в час максимального водопотребления будет наименьшим. Если в диктующей точке будет создан необходимый свободный напор, то во всех других точках сети он будет больше. Из этого условия находят высоту водонапорной башни:

Нв.б. = zд + hсв + ∑hw – zв.б.

где zд , zв.б. – геодезические отметки диктующей точки и водонапорной башни; ∑hw – суммарные потери напора в сети при максимальном водопотреблении на участке от водонапорной башни до диктующей точки.

Для уменьшения высоты Нв.б., а, следовательно, и стоимости водонапорной башни ее следует располагать по возможности на самой высокой точке и как можно ближе к населенному пункту.

При больших уклонах местности или расположении башни на возвышенности может оказаться, что Нб ≤ 0. Тогда вместо башни используют более дешевый подземный резервуар.

Напор насосной станции II подъема

Нн.с.II = (zв.б. + Нв.б. + Нр) + hw – zн

где Нр – высота резервуара водонапорной башни; hw – потери напора в водоводе, нагнетательном и всасывающих трубопроводах насосной станции II подъема; zн – отметка оси насоса.

Свободный напор в водопроводной сети во время тушения пожара зависит от способа его тушения. Существуют две системы пожаротушения: высокого и низкого давления. По системе высокого давления пожар тушат непосредственно из сети с помощью пожарных рукавов, присоединенных к пожарным гидрантам. Свободный напор в сети водопровода высокого давления должен быть достаточным для того, чтобы подать воду на самую высокую точку горящего здания по пожарному рукаву длиной 120 м и обеспечить вылет из ствола (брандспойта) компактной струи на высоту 10 м. Такой напор создается в водопроводе специальными пожарными насосами, установленными на насосной станции II подъема.

По системе пожаротушения низкого давления вода из гидрантов водопроводной сети забирается передвижными насосами, которыми оборудованы пожарные автомобили, и нагнетается по рукавам к месту пожара с тем же напором, что и в случае использования системы высокого давления. В водопроводной сети при пожаре поддерживается свободный напор, не менее 10 м .