- •1.3.2. Принципы лечения детей

- •1.3.3. Методики хирургических операций при доброкачественных и злокачественных новообразованиях костей лица

- •1.3.4. Лучевая терапия

- •2.3.1. Опухоли, исходящие из многослойного плоского эпителия

- •2.3.2.2. Злокачественные опухоли

- •3. Фиброматоз десен.

- •2.5.1.2. Фиброангиома основания черепа

- •2.5.2. Опухоли жировой ткани

- •2.5.3. Опухоли мышечной ткани

- •8. Кавернозная гемангиома глубоких отделов околоушно-жевательной области у больного 4 мес.

- •2.5.7.1. Нейрофиброма

- •2.5.7.3. Нейрофиброматоз

- •2.5.7.4. Злокачественные опухоли периферических нервов

- •21. Расположение дермоидной кисты дна полости рта (схема):

- •22. Врожденная боковая киста шеи.

- •2.5.8.3. Фиброзная гамартома младенцев

- •2.6. Опухоли кожи лица

- •3.1. Классификация опухолей костей

- •3.2. Общая клиническая характеристика

- •3.2.2. Рентгенологическое исследование и его задачи

- •3.2.3. Методики получения материала для морфологического исследования

- •29. Остеоид-остеома. Среди одк-оядерных клеток типа остеобластов, окружающих остеоидное вещество, встречаются многоядерные клетки. Окраска гема-токсилин-эозином. Х20.

- •3.3.3. Гигантоклеточная опухоль (остеобластокластома)

- •39. Остеобластокластома — ячеистая форма. Препарат резецированной челюсти.

- •3.3.6.1.2. Десмопластическая фиброма

- •17.09.74 Г. Операция: резекция нижней челюсти с экзартикуляцией и одномоментной костной пластикой аллотрансплантатом. Последний осмотр в 1982 г. Признаков рецидива опухоли нет.

- •53. Миксома правой половины нижней челюсти. Рентгенограмма в прямой проекции.

- •3.3.7.1. Амелобластома

- •3.3.7.2. Одонтома '

- •3.3.7.4. Меланотическая нейроэктодермальная опухоль младенцев

- •3.3.7.6.1. Аневризмальная костная киста

- •3.3.7.7. Эпителиальные кисты

- •3.3.7.8. Воспалительные корневые кисты, исходящие из молочных зубов

- •11 Случаев.

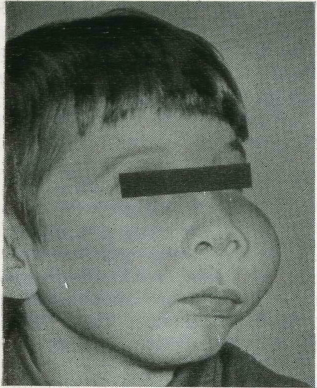

- •63". Фиброзная дисплазия верхней челюсти у больного в., 8 лет.

- •65. Синдром Олбрайта.

- •4.2. Костная пластика нижней челюсти как метод реабилитации детей после удаления костных новообразований

- •4.2.2. Диспансеризация и реабил„тация детей

- •1988, —Vol. 15, n 5. —p. 312—315. Shigera V., Кого m., Rikiga s/1.//j of Orol Maxilofac Surg. — 1989.— Vol. 47,

11 Случаев.

Нейрофиброма. Очень редко локализуется в кости. Может быть солитарной и, располагаясь центрально, вызывать более или менее обширную деструкцию кости челюсти или быть одним из проявлений распространенного нейрофиброматоза. При ней-рофиброматозе (болезнь Реклингхаузена) могут наблюдаться изменения челюстных костей, выражающиеся в деформации прикуса и искривлении других костей лица. Очевидно, эти изменения являются следствием нарушения развития костей, сочета-нного с неправильным развитием периферических нервов'. Некоторые авторы считают изменения в костях при нейрофиб-роматозе близкими к синдрому Олбрайта (см. раздел 3.3.9.1).

237

3.3.9. Опухолеподобные поражения костей лица

К опухолеподобным поражениям относятся процессы, близкие к опухолевым по ряду клинико-рентгенологических и структурных признаков.

Фиброзная монооссальная дисплазия имеет в своей основе опухолевидное разрастание в межкостных пространствах че|- люстных костей патологической ткани, обладающее клинически1 ми, рентгенологическими и морфологическими признаками опухолевого роста. Соотношение монооссальной формы с поли- оссальной не вполне ясно: условно обе формы фиброзной дис- плазии описываются вместе.--- — -- -

Болезнь Педжета (деформирующий остоз) локализуется в костях черепа и лицевых: Обычно проявляется в возрасте старше 50 лет. У детей мы ее не наблюдали. Описания деформирующего остоза у детей малодостоверны. По-видимому, в подобных случаях за болезнь Педжета принимали фиброзную дисплазию.

Эозинофильная гранулема по микроскопическому строению приближается к опухоли, имея в то же время черты гранулема-тозного процесса.

L 3.3.9.1. Фиброзная дисплазия

Фиброзная дисплазия — порок развития кости, по биологической сущности близкий к истинным опухолям. Патологические очаги характеризуются автономностью роста, возможностью рецидива при неполном их удалении, афункциональностью патологической ткани, существованием смешанных форм с истинными опухолями. При гистологическом исследовании патологических очагов у детей в ряде случаев выявляются полиморфизм клеточных элементов и повышенная митотическая активность.

Как и в отношении гигантоклеточных новообразований, дискуссии по вопросу о происхождении фиброзной дисплазии продолжаются.

Фиброзная дисплазия кости (фиброзная остеодисплазия) является наиболее изученным разделом костной патологии. Об этом свидетельствует отмечаемый в литературе факт существования различных структурных вариантов фиброзной дисплазии: фиброзно-диспластический вариант остеобластокластомы [Волков М. В., 1962], остеокластический вариант [Колесов А. А., 1963], фиброзно-хрящевая разновидность [Берглезов М. А., 1963; Моисеева К. Н., 1964; Волков М. В., Аренберг А. А., 1965], тип цементомы [Берман А. М., Виноградова Т. П., 1965; Horn P. et al., 1963], фиброзно-кистозная дисплазия [Zimmerman D. et al., 1958]. Отсутствие единства взглядов на этиологию и патогенез страдания, а также различная трактовка полученных данных способствовали появлению большого числа названий, под которыми описывалась фиброзная дисплазия костей лица и скелета (фиброзная остеодистрофия, фиброкистозная болезнь костей,

238

остеофиброма, фиброзная остеома, ювенильная форма болезни Педжета и т. д.).

Первым об этом заболевании сообщил В. Р. Брайцев (1927), который трактовал его как врожденное и оставил за ним старое, широко известное название «местная фиброзная остеодистрофия». Он считал, что в основе заболевания лежит_«отклонение функций остеобластической мезенхимы... Остеобластическая ме-~~

•зенхима создает кость незаконченного строения». В последующих работах (1947) он развивал эти положения. Считая заболевание остеодистрофией, В. Р. Брайцев под названием «фиброзные опухоли» выделял из группы остеодистрофий одну разновидность, которую теперь именуют фиброзной дисплазией. Позже L. Lichtenstein (1937) назвал тот же самый процесс фиброзной дисплазией, указав на генетическую связь его с ати-__ пичным разрастанием костеобразующей мезенхимы.

—""" Выделение фиброзной дисплазии костей как особой нозологической единицы в клинической практике вполне оправдано. По общей морфологической картине и симптоматике, рентгенологическим проявлениям и прогнозу фиброзная дисплазия существенно отличается от других патологических процессов в челюстных костях.

Некоторые авторы [Rockman M. N., Morgan С. А., 1957] считают, что чаще фиброзная дисплазия наблюдается в лицевых костях скелета. В этом отношении представляют интерес данные Н. С. Schlumberger (1948), нашедшего в литературе описание 67 случаев однокостной фиброзной дисплазии. Частота поражения отдельных костей была следующей: ребра — в 29 случаях, бедра — в 9, болыпеберцовой кости — в 8, верхней челюсти — в 7, ключицы — в 5, нижней челюсти — в 2, плечевой кости — в 2, локтевой кости — в 2, позвоночника — в одном, костей таза — в одном, малоберцовой кости — в одном случае.

В специализированных детских стоматологических стационарах с каждым годом фиброзная дисплазия выявляется все более часто. Достаточно сказать, что среди наших хирургических больных с различными новообразованиями лицевого скелета у детей больные с фиброзной дисплазией составляют около 22% [Колесов А. А., Рогинский В. В., 1966].

Фиброзная дисплазия как диспластический процесс является болезнью детского и юношеского возраста. Часто продолжительное время она протекает бессимптомно, хотя и начинается в раннем детстве, а вероятнее всего в эмбриональном периоде. Относительно происхождения фиброзной дисплазии мы согласны с трактовкой В. Р. Брайцева. Этого взгляда придерживается также М. В. Волков (1961), определяя фиброзную дисплазию у детей как порок развития кости в эмбриональном периоде.

Однако А. В. Русаков допускал возможность возникновения фиброзной дисплазии в постнатальном периоде развития организма и расценивал процесс как уродство костной ткани, близкое к опухоли. Т. П. Виноградова (1973) в своей классификации

239

первичных опухолей костей относит фиброзную дисплазию к пограничным и опухолевидным процессам. По клинико-рентге-нологическим и патологоанатомическим признакам она считает монооссальную форму фиброзной дисплазии опухолью.

Наличие переходных форм, способность ткани рецидивировать после удаления, морфологические особенности позволяют рассматривать фиброзную остеодисплазию как предопухолевое состояние.

В 1961 г. мы описали развитие гигантоклеточной опухоли на основе очагов фиброзной остеодисплазии. Это послужило •основанием для того, чтобы называть такие новообразования остеокластическим вариантом фиброзной дисплазии [Коле-сов А. А., 1961] или фиброзно-диспластическим вариантом остеобластокластомы [Волков М. В., 1961]. Это обстоятельство свидетельствует об известной общности фиброзной дисплазии и остеобластокластомы и еще более сближает фиброзную дисплазию с опухолевыми процессами.

Взгляд на фиброзную остеодисплазию как на опухолевый процесс находит сторонников как среди других отечественных ученых [Ламперт Ф. М., 1959; Лагунова И. Г., 1962], так и за рубежом [Vallis I. et al., 1950; Coley B. L., 1960]. По мнению И. Г. Лагуновой, монооссальная форма фиброзной дисплазии может быть включена в группу истинных опухолей (бластом) и названа внутрикостной фибромой. Для полиоссальных фиброзных поражений скелета правомерным остается название «фиброзная остеодисплазия». Т. П. Виноградова (1973) в отношении полиоссальной формы согласна с мнением И. Г. Лагуновой, хотя считает этот вопрос неясным. По мнению М. В. Волкова и Л. И. Самойловой (1973), наиболее современным и приемлемым следует признать диспластический характер происхождения фиброзной остеодисплазии с возможным переходом недоразвитой костной ткани в опухоль.

В некоторых случаях очаги фиброзной дисплазии с возрастом могут постепенно уменьшаться, т. е. «дозревать», как, например, при херувизме, приобретая черты зрелой костной ткани [Колесов А. А., 1961].

, В наших наблюдениях монооссальная форма фиброзной дисплазии была выявлена у 88 больных, полиоссальная — у 10, херувшм — у 29, синдром Олбрайта — у 4 и так называемая костная львиность лица — у 3 больных.

По характеру изменений в кости мы различаем очаговую и диффузную формы. Очаговая форма отмечалась в виде как одиночного поражения одной из челюстей, так и многоочаговых поражений на одной или разных челюстях. Встречались также очагово-диффузные формы.

При монооссальной фиброзной дисплазии костей лицевого скелета процесс обычно локализуется в верхней или нижней челюсти. Мы наблюдали 88 больных (43 мальчика;и 45 девочек) с фиброзной дисплазией. В возрасте до 1 года было 3, от 1 года

240

до 3 лет — один, от 4 до 7 лет — 9, от 8 до 11 лет — 30 и от 12 до 15 лет — 45 больных. Верхняя челюсть была поражена в 53, нижняя — в 30, венечный отросток — в 2, височная кость — в одном, скуловая кость — в 2 случаях.

Преимущественного поражения костей лица фиброзной дисплазией в зависимости от пола нами не выявлено, хотя некоторые авторы отмечают преобладание этого заболевания у мальчиков в соотношении 2 : 1 [Волков М. В., 1974] или у лиц женского пола в соотношении 3 : 1—4 : 1 [Рейнберг С. А., 1964, и др.]. Большинство больных, обратившихся в клинику (75, или 85%), были в возрасте от 8 до 15 лет. Из 4 самых младших детей (возраст 1,5; 4,5; 8 мес и 1,5 года) у 2 опухоль была замечена родителями сразу же после рождения, что в известной степени подтверждает врожденную природу этого заболевания. N. I. Furst, R. Schapiro (1943) также указывают, что у 42% наблюдавшихся ими детей заболевание обнаружено в возрасте до 10 лет.

По нашим данным, чаще всего больные поступают под наблюдение врача в возрасте от 8 до 15 лет с выраженными клиническими проявлениями заболевания. Однако начало заболе- . вания необходимо отнести к более раннему возрасту: у 55 детей оно было обнаружено родителями в первые 5—7 лет жизни.

Наиболее интенсивное развитие очагов фиброзной дисплазии в этих возрастных периодах ^обусловлено прорезыванием постоянных зубов, активацией деятельности эндокринных органов, интенсивным ростом лицевых костей. При фиброзной дисплазии в патологический процесс вовлекаются челюстные кости, растущие наиболее активно и быстро, особенно в период формирования постоянного прикуса (выпадение молочных и перемещение зачатков постоянных зубов), так как в этом возрасте происходит глубокая и интенсивная перестройка архитектоники челюстных костей.

Заслуживает внимания то, что в отличие от взрослых у детей чаще в процесс вовлекается верхняя челюсть. Однако причины этого неясны.

Клинико-рентгенологические признаки поражения лицевых костей фиброзной дисплазией отличаются многообразием при сходной патоморфологической картине.

Клиническая картина монооссальной фиброзной дисплазии малохарактерна и связана с локализацией и степенью распространения процесса. В раннем детском возрасте наблюдается немало случаев фиброзной дисплазии с бурным темпом роста.

Нередко отмечается цикличность развития заболевания: быстрый рост сменяется периодом затишья и прекращением распространения процесса. Болевой синдром чаще отсутствует, но нередко наблюдаются легкие ноющие боли. Ведущим симлто-_„ мои фиброзной дисплазии является утолщение (как бы вздутие); ' в области верхней или нижней челюсти за счет разрастания

16—901 241