- •1.3.2. Принципы лечения детей

- •1.3.3. Методики хирургических операций при доброкачественных и злокачественных новообразованиях костей лица

- •1.3.4. Лучевая терапия

- •2.3.1. Опухоли, исходящие из многослойного плоского эпителия

- •2.3.2.2. Злокачественные опухоли

- •3. Фиброматоз десен.

- •2.5.1.2. Фиброангиома основания черепа

- •2.5.2. Опухоли жировой ткани

- •2.5.3. Опухоли мышечной ткани

- •8. Кавернозная гемангиома глубоких отделов околоушно-жевательной области у больного 4 мес.

- •2.5.7.1. Нейрофиброма

- •2.5.7.3. Нейрофиброматоз

- •2.5.7.4. Злокачественные опухоли периферических нервов

- •21. Расположение дермоидной кисты дна полости рта (схема):

- •22. Врожденная боковая киста шеи.

- •2.5.8.3. Фиброзная гамартома младенцев

- •2.6. Опухоли кожи лица

- •3.1. Классификация опухолей костей

- •3.2. Общая клиническая характеристика

- •3.2.2. Рентгенологическое исследование и его задачи

- •3.2.3. Методики получения материала для морфологического исследования

- •29. Остеоид-остеома. Среди одк-оядерных клеток типа остеобластов, окружающих остеоидное вещество, встречаются многоядерные клетки. Окраска гема-токсилин-эозином. Х20.

- •3.3.3. Гигантоклеточная опухоль (остеобластокластома)

- •39. Остеобластокластома — ячеистая форма. Препарат резецированной челюсти.

- •3.3.6.1.2. Десмопластическая фиброма

- •17.09.74 Г. Операция: резекция нижней челюсти с экзартикуляцией и одномоментной костной пластикой аллотрансплантатом. Последний осмотр в 1982 г. Признаков рецидива опухоли нет.

- •53. Миксома правой половины нижней челюсти. Рентгенограмма в прямой проекции.

- •3.3.7.1. Амелобластома

- •3.3.7.2. Одонтома '

- •3.3.7.4. Меланотическая нейроэктодермальная опухоль младенцев

- •3.3.7.6.1. Аневризмальная костная киста

- •3.3.7.7. Эпителиальные кисты

- •3.3.7.8. Воспалительные корневые кисты, исходящие из молочных зубов

- •11 Случаев.

- •63". Фиброзная дисплазия верхней челюсти у больного в., 8 лет.

- •65. Синдром Олбрайта.

- •4.2. Костная пластика нижней челюсти как метод реабилитации детей после удаления костных новообразований

- •4.2.2. Диспансеризация и реабил„тация детей

- •1988, —Vol. 15, n 5. —p. 312—315. Shigera V., Кого m., Rikiga s/1.//j of Orol Maxilofac Surg. — 1989.— Vol. 47,

3.3.7.1. Амелобластома

( Амелобластома (адамантинома) 'представляет собой одонто-генную эпителиальную опухоль, строение которой, как считают многие исследователи, сходно со строением ткани эмалевого органа зубного зачатка. Обычно различают две формы адаман-тином — плотную и кистозную. Однако некоторые авторы возражают против такого разделения, считая, что плотные участки почти всегда чередуются с кистозными в каждой опухоли.

Амелобластома — довольно редкое явление у детей/Обнаруживается в основном после 10 лет; но может встречаться и в более раннем (даже грудном) возрасте. W. I. Onuigbo (1978) отмечает, что у жителей Африки это наиболее часто встречающийся вид опухоли нижней челюсти, причем заболевают дети в раннем возрасте [Shigera V., Kozo M., Rikiga Sh., 1989].

По данным кафедры хирургической стоматологии ММСИ за 1926—1961 гг., из 96 больных с амелобластомой детей в возрасте 11 и 12 лет было только 4, 13 лет — 2 ребенка.

В нашей клинике наблюдалось 9 детей (3 мальчика и 6 девочек), что составило 3,3% больных с доброкачественными опухолями челюстных костей [Рогинский В. В., 1980]. В возрасте от 7 до 12 лет было 2, от 13 до 16 лет — 7 детей. В нижней челюсти опухоль локализовалась у 8, в верхней — у одного больного.

С__£-л иническая картина. Проявления амелобластомы мало характерны. Больные обычно обращаются к врачу с теми же жалобами, которые имеют место при одонтогенной кисте, .однако чаще отмечается деформация челюсти. Иногда в области амелобластомы возникает воспалительный процесс. Длительность заболевания с момента проявления первых клинических симптомов до установления диагноза нередко составляет несколько лет."}

212 /

Многие из клинических признаков при амелобластоме встречаются при различных опухолях и опухолеподобных образованиях челюстей(Вначале амелобластома развивается бессимптомно, затем участок челюсти утолщается. Изменение кожных покровов происходит только в случаях воспалительных процессов или при опухолях больших размеров/ХПальиаторно чаще определяется веретенообразное выбуханиекоСти с гладкой или бугристой поверхностью ;(этот клинический признак часто наблюдается и при ячеистых формах гигантоклеточной опухоли нижней челюсти).(Позднее в результате резкого истончения кости может наблюдаться пергаментный хруст или даже флюктуация.

Регионарные узлы при амелобластоме могут быть увеличены только в случае нагноения кистозных полостей опухол^ У больных с небольшими опухолями при обследовании полости рта отмечается сглаженность переходной складки свода преддверия рта. i Альвеолярная часть тела нижней челюсти соответственно расположению опухоли увеличена, зубы в зоне поражения смещены, несколько подвижны. Перкуссия зубов, как правило,безболезненна,но отмечается четкое укорочение перку-торного звука, что свидетельствует о поражении околоверху-щечных тканей.

При поражении верхней челюсти амелобластома прорастает в верхнечелюстную пазуху, полость носа и глазницу, смещая глазное яблоко, вызывая деформацию альвеолярного отростка и твердого неба. Возникают жалобы на затрудненное носовое дыхание, слезотечение, диплопию, при сдавлении нервных окончаний отмечаются парестезии, снижение чувствительности в зоне разветвления нервов^При разрушении коркового слоя паль-пахторно определяется мягкая консистенция опухоли. ( В отдельных случаях амелобластома может явиться случайной находкой при рентгенологическом исследовании до другому поводу. Описаны случаи прорастания опухоли из Нижней челюсти в верхнюю и даже в основание черепа [Wustrow F., 1965]. Мы наблюдали прорастание опухолевой ткани в полость рта.

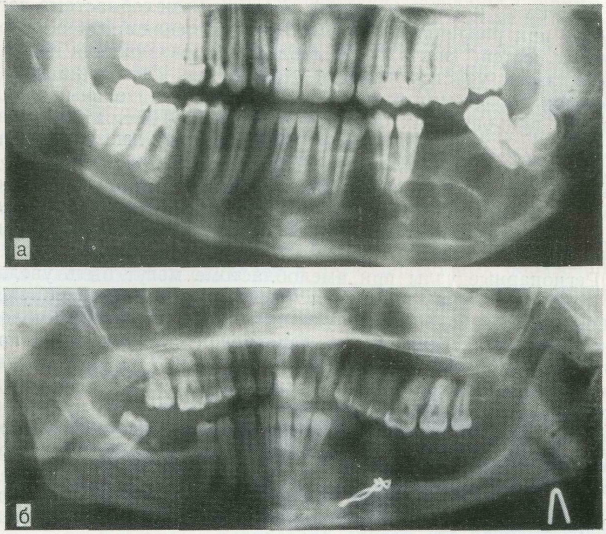

Больная К., 12 лет, поступила в клинику 29.08.77 г. с жалобами на наличие деформации в области нижней челюсти слева, которую заметили в мае 1977 г. Челюсть резко деформирована в области тела, безболезненна. На альвеолярной части нижней челюсти соответственно |4—7 зубам вы-бухания мягкотканной консистенции с язычной стороны. Гистологическое заключение: амелобластома.

Операция: резекция тела нижней челюсти слева с одномоментной костной пластикой кортикальным аллотрансплантатом. Последний осмотр через-3 года, рецидива нет (рис. 55).

Происхождение амелобластом до настоящего времени остается неясным.(^Некоторые авторы считают, что в большинстве случаев опухоль" возникает на почве нарушения развития зубного зачаткауБольшое число сторонников имеет гипотеза о происхождений' амелобластом из эпителиальных элементов слизистой оболочки рта (покровный эпителий, эпителий желез).

213

55. Амелобластома (адамантинома) у больной К., 12 лет.

а — ортопантомограмма до лечения; б — через 3 года после резекции левой половины нижней челюсти с первичной костной пластикой.

Ряд исследователей считают, что амелобластомы возникают из одонтогенных эпителиальных остатков (островки Малассе). Наконец, отдельные авторы допускают возможность возникновения их из эпителиальной выстилки фолликулярных кист. \

(Течение амелобластом принято считать доброкачественным./ Однако в литературе имеется немало работ, где сообщается об амелобластомах, обладающих признаками, присущими явно злокачественным опухолям: прорастание в окружающие органы и ткани, метастазирование в лимфатические узлы и легкие. Случаи истинного злокачественного превращения амелобласто мы не превышают 4%. с")

(^Рентгенологическая картина: амелобластом отличается вариабельностью. Наиболее (типичен поликистозный (многокамерный) вариант, реже встречается одиночная кистоз-ная форма. Поликистозный вариант представлен в виде множества округлой и овальной формы очагов разрежения костной ткани, создающих картину «пузырей мольной пены». Контуры очагов деструкции, как правило, четкие) (см. рис. 55, а). При кистозной форме выявляется очаг деструкции костной ткани с неправильными полициклическими контурами.

214

^ие ФОк

со смещец Мы за счет вздутия вызывают деформацию челюсти отдельных Нем. истончением и прерыванием коркового слоя в ны, корнц ^естах. Зубы, находящиеся в зоне опухоли, смеще-отсутствуе. их подвергаются резорбции. Реакция надкостницы несколько \ В очаге поражения можно обнаружить один или I М акр ,'^ггрфрезавшихся зубову

Р'еделяетсй скопически в различных участках опухоли оп-кистозным сочетание солидных участков (серовато-белые) с стьюЛВ А заполненными желтоватой или коричневой жидко-можно уС|^исимости от преобладания тех или иных участков (^олидная !)вно различать солидную и поликистозную формы, плотную j, Амелобластома на разрезе имеет мягковатую или го цвета. кИсистенцию. Опухоль грязно-серого или красновато-светлой lijj ри поликистозной форме видны кисты, заполненные

М и к р "i бурой жидкостью^

весьма pa,Q е ко п и ч еск а-я"к а р т и н а строения амелобластом личных у^Нообразна не только в разных опухолях, но и в раз-няет их и-|11стках одной и той же опухоли, что крайне затруд-

(По -да>чение. гичёскбго ^ым В03, различают следующие варианты гистоло-

нее~~разро. ^лярный вариант) представлен в виде более или меженных Ценных островков, состоящих из центрально располо-клеток, оь''огогРанных клеток или звездчатых ретикулярных эпителий. ^Уженных кубовидными или напоминающими зубной разрежен'ь внутри островков, как правило, видны кистозные

вариант/строения — отдельные эпителиальными звеи. окруженные по периферии столбчатыми и отдель-значител^ -^чатыми клетками. Количество звездчатых клеток Формиро^'о меньше, чем при фолликулярном типе строения. в строме ^чие кист обусловлено дегенеративными изменениями не в эпителии. \

вариант^дарактеризуется выраженной ме-островко^ эпителия иногда с образованием кератина внутри на с так^к опухолевых клеток. Общая картина препарата сход-

rW ^и при фолликулярном варианте.

нают би^^ально-клеточном варианте)строения клетки напоми-сложность1Г1ьно"клеточный рак кожц;^В этих случаях возникают каР/Диноц отличительного распознавания от аденокистозной

го-клеточный вариант)представлен в виде кубовидных Денной Цк^ой формы клеток-^ оксифильной зернисто перерож-

Соеди^оплазмой.

Вергатьс$^Чтельная ткань на границе с эпителием может под-Особенн'о гиалинизации при любом гистологическом варианте, странств Фолликулярном. Появление заполненных кровью про-бусловлено расширением кровеносных сосудов, воз-в результате дегенерации стромы опухоли.

215

Диагностика амелобластом представляет некоторые трудностиЛКлинико-рентгенологические данные позволяют уста-говить лишь предварительный диагноз. Цитологическое исследование помогает только дифференцировать амелобластомы от соединительнотканных образований, имеющих сходную клини-ко-рентгенологическую картину. Основными являются данные гистологического исследования. Однако производя биопсию при подозрении на амелобластому, следует помнить, что при длительно существующем воспалении вследствие метаплазии эпителия амелобластомы в многослойный плоский эпителий результат гистологического исследования может быть недостаточно убедительным для точной диагностики. В подобных случаях поставить правильный диагноз можно только после тщательного комплексного анализа анамнестических, клинических, рентгенологических и повторных гистологических данных.

(Л_е ч е н и е. ^(ирургическое удаление опухоли в пределах здоровой ткани^вляется методом выбора. Щадящие операции в виде выскабливания опухоли оставлены как не обеспечивающие излечения.

Объем операции обусловлен распространенностью процесса и колеблется от резекции участка или половины челюсти до экзартикуляции с первичной костной пластикой. П. В. Наумов (1981) предложил щадящую операцию с оставлением коркового слоя; при этом сохраняется непрерывность нижнечелюстной кости.