- •1.3.2. Принципы лечения детей

- •1.3.3. Методики хирургических операций при доброкачественных и злокачественных новообразованиях костей лица

- •1.3.4. Лучевая терапия

- •2.3.1. Опухоли, исходящие из многослойного плоского эпителия

- •2.3.2.2. Злокачественные опухоли

- •3. Фиброматоз десен.

- •2.5.1.2. Фиброангиома основания черепа

- •2.5.2. Опухоли жировой ткани

- •2.5.3. Опухоли мышечной ткани

- •8. Кавернозная гемангиома глубоких отделов околоушно-жевательной области у больного 4 мес.

- •2.5.7.1. Нейрофиброма

- •2.5.7.3. Нейрофиброматоз

- •2.5.7.4. Злокачественные опухоли периферических нервов

- •21. Расположение дермоидной кисты дна полости рта (схема):

- •22. Врожденная боковая киста шеи.

- •2.5.8.3. Фиброзная гамартома младенцев

- •2.6. Опухоли кожи лица

- •3.1. Классификация опухолей костей

- •3.2. Общая клиническая характеристика

- •3.2.2. Рентгенологическое исследование и его задачи

- •3.2.3. Методики получения материала для морфологического исследования

- •29. Остеоид-остеома. Среди одк-оядерных клеток типа остеобластов, окружающих остеоидное вещество, встречаются многоядерные клетки. Окраска гема-токсилин-эозином. Х20.

- •3.3.3. Гигантоклеточная опухоль (остеобластокластома)

- •39. Остеобластокластома — ячеистая форма. Препарат резецированной челюсти.

- •3.3.6.1.2. Десмопластическая фиброма

- •17.09.74 Г. Операция: резекция нижней челюсти с экзартикуляцией и одномоментной костной пластикой аллотрансплантатом. Последний осмотр в 1982 г. Признаков рецидива опухоли нет.

- •53. Миксома правой половины нижней челюсти. Рентгенограмма в прямой проекции.

- •3.3.7.1. Амелобластома

- •3.3.7.2. Одонтома '

- •3.3.7.4. Меланотическая нейроэктодермальная опухоль младенцев

- •3.3.7.6.1. Аневризмальная костная киста

- •3.3.7.7. Эпителиальные кисты

- •3.3.7.8. Воспалительные корневые кисты, исходящие из молочных зубов

- •11 Случаев.

- •63". Фиброзная дисплазия верхней челюсти у больного в., 8 лет.

- •65. Синдром Олбрайта.

- •4.2. Костная пластика нижней челюсти как метод реабилитации детей после удаления костных новообразований

- •4.2.2. Диспансеризация и реабил„тация детей

- •1988, —Vol. 15, n 5. —p. 312—315. Shigera V., Кого m., Rikiga s/1.//j of Orol Maxilofac Surg. — 1989.— Vol. 47,

3.3.6.1.2. Десмопластическая фиброма

Н. L. Jaffe в 1958 г. описал 5 случаев опухоли, которую он назвал десмопластической фибромой вследствие сходства ее по микроскопическому строению с десмоидами. Эта форма отличается от обычных фибром выраженной направленностью к органному, а не просто тканевому строению [Виноградова Т. П., 1973]. По данным Ph. Cohen (1977) к 1965 г. описано 13 больных в возрасте 10 и 12 лет (мужского пола 7, женского 6). Опухоль локализовалась в плечевой, лучевой, бедренной, больше-берцовой, подвздошной и пяточной костях, а также в лопатке и позвоночнике.

Десмопластическая фиброма встречается только в период роста скелета в детском и подростковом возрасте. W. Walker в 1970 г. наблюдал 3 больных с опухолью в нижней челюсти. В отечественной литературе описано лишь несколько взрослых и детей с десмопластической фибромой в челюстях [Митрофа-нов Г. Г., 1967; Симановская Е. Ю., 1974].

Мы наблюдали 18 таких больных, у которых опухоль локализовалась в челюстных костях (в нижней челюсти — у 15, в верхней — у 3). Наиболее часто десмопластические фибромы поражают детей в возрасте 2—5 лет. В возрасте до 1 года было 3 больных, от 1 года до 2.лет — 4, от 3 до 5 лет — 9, от 6 до 12 лет — 2 больных. Мальчиков было 14, девочек 4. Средняя продолжительность болезни от момента обнаружения опухоли до поступления в клинику составляла 2—4 мес.

Клиническая картина. Как и при всех доброкачественных истинных новообразованиях, при десмопластической фиброме имеется солитарный очаг в одной из челюстей.

193.

13—У01

Развитие опухоли начинается неожиданно, безболезненно, без внешней ясной причины, характеризуется прогрессирующим ростом. Десмопластическая фиброма челюстных костей (особенно у детей младшего возраста) растет необыкновенно быстро и в течение 1,5—2 мес достигает значительных размеров, увеличивая объем тела нижней челюсти в 4—5 раз. Чаще опухоль' выявляется в течение 1-го месяца.

Изменение кожи зависит от размеров опухоли. При малых размерах она не изменена, при больших несколько истончена, бледновато-синюшного цвета. Изменения кожи не имеют такой выраженности, как при остеогенных саркомах, когда кожа становится блестящей, лоснящейся, горячей на ощупь, с развитой венозной сетью.

В поздних стадиях опухоль неподвижно спаяна с костью, имеет плотноэластическую консистенцию, мало болезненна при пальпации. Поверхность ее в большей части случаев гладкая, реже крупнобугристая. Слизистая оболочка, покрывающая опухоль, истончена, с подчеркнутым сосудистым рисунком или багрово-синюшного цвета. При больших размерах опухоли обнаруживаются участки изъязвления и она кровоточит от легкого прикосновения. Переходная складка в зависимости от размеров и распространения опухоли свободна или сглажена:

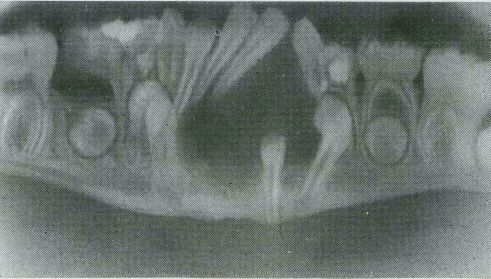

Рентгенологически десмопластические фибромы нижней челюсти обнаруживаются в виде нечетко очерченного обширного очага разрежения кости, обычно занимающего область половины тела и угол челюсти. Кость в очаге поражения гомогенной структуры. Процессы деструкции приводят к деформации и неравномерному истончению кортикального слоя кости. Для десмопластических фибром нижней челюсти типичны беспорядочные периостальные разрастания различной формы и величины (шиловидные, бахромчатые, гребневидные), возникшие в результате раздражения камбиального слоя надкостницы.

Периостальные наслоения нередко имеют вид тонких шиловидных разрастаний, перпендикулярных краю нижней челюсти, что нередко расценивается клиницистами и рентгенологами как спикулярный (игольчатый) периостит и ведет к ошибочной диагностике остеогенной саркомы (рис. 45).

Иногда реактивные костные образования окаймляют опухоль по периферии, создавая картину периостального козырька. Размеры опухоли, определяемые рентгенологически, в отдельных случаях оказываются меньше выявленных клинически.

На верхней челюсти обнаруживается увеличение объема и плотности пораженной кости. По периферии опухоли сохраняется истонченный и деформированный кортикальный слой кости, а в глубоких отделах опухоль имеет четкие границы в виде склеротического или разреженного слоя кости.

Гистологическое исследование. Характерно наличие грубоволокнистой фиброзной соединительной ткани с умеренным содержанием клеточных элементов. Межклеточная со-

194

45. Десмопластическая фиброма нижней челюсти. Рентгенограмма в боковой: проекции.

единительиая ткань подвергается гиалинозу. Строение опухоли нельзя считать однородным: местами встречаются поля с боль шим содержанием волокнистых структур и относительно малым числом фибробластов. , ;

В отдельных опухолях по периферии отмечается значительное скопление клеток овальной или выпуклой формы, образуют щих пучки и тяжи. Их ядра овальные и довольно светлые или гиперхромные компактные. Такие участки могут быть принять! за фибросаркому, однако отсутствие значительного полиморфизма клеток и атипичных митозов исключает такой диагноз. .

Диагностика. Фиброму челюстей у детей следует дифференцировать в первую очередь от саркомы. На это указывают также R. I. Burch и Н. W. Woodward (1960), которые у девочки 14 лет фиброму нижней челюсти приняли за фибросаркому. При расположении опухоли в переднем отделе верхней челюсти (на месте соединения правой и левой ее половины) необходимо отличать фиброму от кисты резцового канала, хондромы и хонд-росаркомы.

Быстрый рост опухоли, обширные разрушения кости нижней челюсти, бахромчатые или шиповидные разрастания, определяемые рентгенологически, как правило, ведут к ошибочной диагностике саркомы. Из общего числа больных 12 детей .были направлены в клинику с диагнозом злокачественной опухоли. Установить окончательный диагноз десмопластической фибромы можно только при сравнении данных клинико-рентгенологиче* ского и микроскопического исследований.

13*

Приводим два клинических наблюдения.

195

Больная С., 5 лет. По словам матери, в мае 1956 г. в левой поднижне-челюстной области появилась болезненная припухлость. Лечение не проводилось.

При поступлении в клинику: ближе к углу челюсти опухоль плотноэла-

-стической консистенции, несколько болезненная при пальпации, спаянная с

-нижним краем тела челюсти, размером 5X3 см. Кожные покровы нормаль-эдой окраски. Под опухолью прощупывается увеличенный подвижный и без-'болезненный лимфатический узел. В полости рта слизистая оболочка в области расположения опухоли слегка гиперемирована. Рентгенограмма левой половины нижней челюсти: в нижнем отделе на фоне мягких тканей опухоль в виде нечетко очерченного овального уплотнения. В периферическом отделе опухоли периостальные разрастания различной степени выраженности. Нижний край челюсти ближе к углу несколько узурирован. Диагноз: остеогенная саркома.

19.07.56 г. биопсия. Гистологическое исследование: фибросаркома. После освобождения опухоли от окружающих тканей было обнаружено, что она плотно спаяна с телом челюсти по нижнему краю и с язычной стороны. Часть кости, прилежащая к опухоли, порозна, мягка. Макроскопически опухоль имела эластичную ткань серовато-бледного цвета.

Через 20 лет жалоб нет, практически здорова.

При дальнейшей ревизии рентгенологических и гистологических материалов данной больной в свете современных морфологических представлений, а также при оценке отдаленных результатов эта опухоль оказалась десмопластической фибромой. По нашему мщению, все случаи длительного «излечения» остео-генной саркомы при помощи того или иного способа — хирургического, лучевого или химиотерапии, относятся к диагностическим ошибкам.

У второго ребенка опухоль локализовалась в области верхней челюсти. Значительные размеры опухоли не позволили выявить источники роста опухоли, и она условно отнесена к опухолям верхней челюсти.

Больной В., 1 года 9 мес, поступил в клинику в декабре 1986 г. Рост опухоли замечен родителями в ноябре этого же года в связи с появлением деформации бокового отдела верхней челюсти слева. Объем опухоли быстро увеличивался. С диагнозом злокачественной опухоли ребенок направлен в нашу клинику.

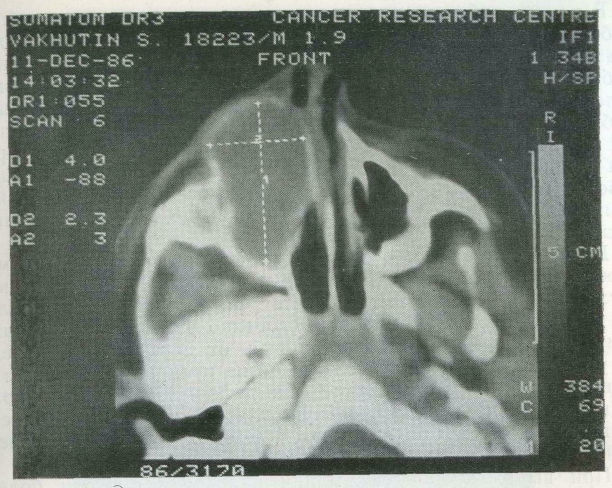

При поступлении: большая опухоль занимает всю левую половину верхней челюсти и распространяется на боковую поверхность носа. Компьютерная томограмма черепа (рис. 46): опухоль занимает область верхней челюсти, деформирует ее переднюю стенку, распространяется кзади до кры-лонебной ямки. Верхний полюс опухоли несколько оттесняет дно глазницы. Опухоль расположена в костном ложе с четкими границами. Удалена полностью. Гистологическое заключение: десмопластическая фиброма.

Лечение десмопластических фибром только хирургическое. Необходимо удалять опухоль в пределах здоровой костной ткани.

Наши наблюдения свидетельствуют о неэффективности лучевой терапии. Кроме того, из 114 случаев, изученных D. С. Dahlin и I. Ivins (1969), в 34 фибросаркома возникла после рентгенотерапии, проведенной по поводу десмопластической фибромы, амелобластической фибромы, гигантоклеточной опухоли, болезни Педжета, в 23 случаях — после облучения гигантоклеточной опухоли, аневризмальной костной кисты, фиброзной дисплазии, доброкачественной остеобластомы.

,196

46. Десмопластическая фиброма верхней челюсти больного В., в возрасте I год 9 мес. Компьютерная томограмма черепа.

3.3.6.1.3. Оссифицирующая фиброма (фиброостеома)

Оссифицирующие фибромы обнаруживали главным образом в верхней и нижней челюстях и других костях черепа под различными названиями: фиброкистозная фиброма, остеогенная фиброма, фиброзная остеома и в последние годы расценивали как монооссальную форму фиброзной дисплазии. Ввиду проявления исключительно в челюстных костях она включена в МГКО (серия № 5), хотя и не связана с одонтогенезом.

A. Hobaek (1951) указывает, что, несмотря на однородность гистологических данных, следует различать фиброостеомы и фиброзную дисплазию.

С. F. Geschickter и М. М. Copeland (1949) указывают: «Истинные фибромы костей, безусловно, существуют. Они 'напоминают те, которые находятся в фасциях и некоторых других органах и не содержат костных трабекул, обнаруживаемых при фиброзной дисплазии». Авторы считают, что костные фибромы — отчетливо инкапсулированные, изолированные, солитар-ные образования — локализуются чаще всего в челюстях и черепе и имеют тенденцию к эволюции от оссифицирующей фибромы к губчатой остеоме, затем к эбурнеирующей остеоме, т. е. к эволюции, не характерной, по их мнению, для фиброзной дисплазии.

По W. Walker (1970), 75% оссифицирующих фибром, описанных в литературе, отмечено у детей и лиц моложе 20 лет.

197

В ранних работах мы относили отдельные варианты костных 'фибром с различной степенью оссификации к фиброзной дис-плазии [Паникаровский В. В. и др., 1972]. Дальнейшее изучение •фиброзной дисплазии с учетом МГКО (серии № 5 и 6) позволило нам выделить из этой группы больных с оссифицирующей фибромой. Под нашим наблюдением находилось 14 детей (11 мальчиков и 3 девочки) с оссифицирующей фибромой верхней (7) и нижней (7) челюсти в возрасте от 5 до 15 лет и один ребенок полутора лет. На преобладание оссифицирующей фибромы челюстей в молодом возрасте от 10 до 15 лет указывают также R. Dechaum и соавт. (1959).

Клинически оссифицирующая фиброма напоминает мо-нооссальную фиброзную дисплазию. Однако в отличие от нее опухоль значительно быстрее растет, распространяясь от области клыков в сторону моляров, особенно увеличиваясь к нижнему краю челюсти. Распространяясь от передней части тела до угла нижней челюсти, гораздо реже процесс захватывает и ветвь челюсти, опухоль значительно деформирует нижний край челюсти, истончает кортикальную пластинку. Зубы в области расположения опухоли смещаются. Рост опухоли безболезненный.

При выраженной деформации пальпация опухоли болезненна, выявляет отсутствие кортикального слоя на отдельных участках.

При клиническом и рентгенологическом исследовании других костных аномалий не выявляется.

Рентгенологическая картина оссифицирующей фибромы челюстей иногда сходна с таковой при очаговой форме фиброзной дисплазии. Чаще проявляется в виде очага гомогенной деструкции кости. В очаге деструкции, имеющем ровные, четкие контуры, видны множественные мелкие очаговые тени — участки кальцификации. От прилежащей кости опухоль отграничена тонкой остеосклеротической каймой. Опухоль вызывает вздутие челюсти, смещение и истончение кортикального слоя (рис. 47, см. также рис. 74, а).

Гистологическое исследование. Оссифицирующая фиброма состоит .из клеточно-волокнистой ткани (рис. 48), содержащей различное количество метаплазированной кости и мелкоочаговых отложений солей кальция во всем субстрате опухоли.

Диагностика. При морфологической интерпретации полученных данных опухоль сложно дифференцировать от фиброзной дисплазии. Однако обнаружение капсулы из плотной фиброзной ткани позволяет преодолеть диагностические затруднения.

Клинически и рентгенологически оссифицирующую фиброму следует дифференцировать от десмопластической, амелобласти-ческой и одонтогенной фибром. Наиболее трудно отличить ее от фиброзной дисплазии. В отдельных случаях следует проводить

198

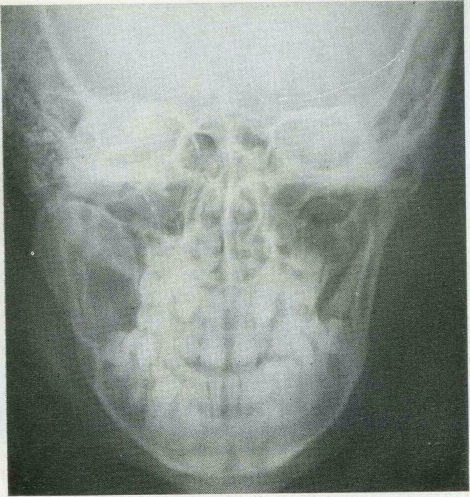

47. Оссифицирующая фиброма правой ветви нижней челюсти. Рентгенограмма костей черепа в прямой проекции.

дифференциальную диагностику оссифицирующей фибромы нижней челюсти и солитарной костной кисты.

Расхождение первичных диагнозов при оссифицирующей фиброме, по данным нашей клиники, составило 100%. Окончательный диагноз можно установить лишь при анализе клинико-рентгенологических и гистологических данных.

Лечение хирургическое: выскабливание с последующей обработкой прилежащей ткани фрезой, частичная или полная резекции челюсти в зависимости от локализации и распространенности новообразования.

I ;

,''^ 3.3.6.1.4. Одонтогенная фиброма

К третьей разновидности внутрикостных фибром челюстных костей относятся так называемые одонтогенные фибромы. В отечественной литературе одонтогенная фиброма описана нами [Ермолаев И. И., Колесов А. А., 1963; Колесов А. А., 1969].

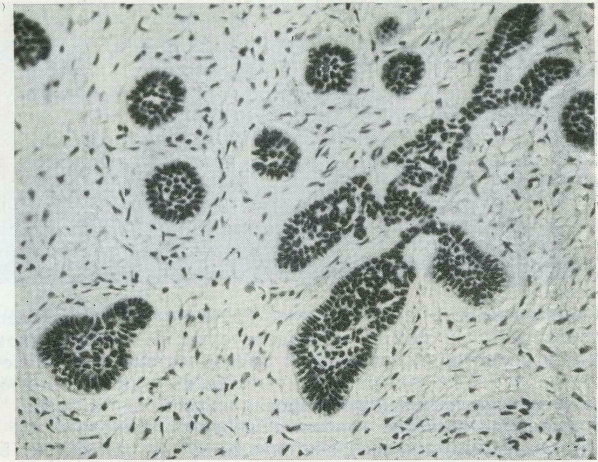

Основной отличительный признак этой разновидности фибром — наличие остатков зубообразующего эпителия среди соединительнотканной массы опухоли (рис. 49). Эпителиальный компонент представлен очень редкими мелкими островками, а также отдельными тяжами из однородных округло-овальных клеток или небольшими одиночными гроздеподобными комплек-

199

200

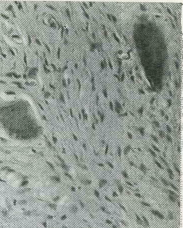

48. Оссифицирующая фиброма. Клеточно-волокнистая ткань содержит метаплазированную кость и небольшие очаги отложения кальция. Окраска гематоксилин-эозином. Х20.

49. Одонтогенная фиброма. Остатки зубообразующего эпителия в виде небольших островков среди соединительнотканной массы опухоли. Окраска гематоксилин-эозином. Х20.

сами, в центральных отделах которых имеется' некоторое разрежение клеточных элементов. Именно эти характерные эпителиальные остатки свидетельствуют об одонтогенной природе рассматриваемой разновидности фибром. Другим косвенным доказательством этого иногда может служить некоторое сходство их строения с тканью пульпы зуба. Данную разновидность фибромы следует отличать от амелобластической фибромы, при, которой оба компонента опухоли — эпителиальный и соединительнотканный, развиваясь комплексно, представляют собой единое целое и как бы отражают определенную раннюю стадию развития зубного зачатка.

По мнению S. N. Bhaskar (1968), фиброма занимает значительное место в ряду поражений одонтогенной природы, составляя 22,84%.

Можно предполагать, что истинные внутрикостные фибромы челюстей имеют одонтогенную природу чаще, чем об этом сообщается в специальной литературе, что не всегда можно доказать ввиду отсутствия в исследуемом материале характерных эпителиальных элементов. По данным I. Blackwood (1965), чаще встречается у детей. Он же описал длительное существование и медленный рост этих опухолей в течение 7—14 лет, что говорит об их доброкачественности.

К. Thoma и Н. Goldmann (1947), W. R. Dixon и I. Ziskind? (1956), W. Schultz и S. Vazirani (1957) полагают, что источником одонтогенной фибромы у детей может быть дифференцированная соединительная ткань, происходящая из эмбриональной мезенхимы зубного бугорка, или ткань фолликула зуба. У взрослых, по мнению этих авторов, опухоль развивается из периодонтальных тканей. I

Мы располагаем 6 наблюдениями одонтогенной фибромы у детей в возрасте 5, 6, 9 и 10 лет (3 мальчика, 3 девочки). На нижней челюсти опухоль располагалась у 5, на верхней — у одного больного.

Е. С. Dahl и соавт. (1981) собрали в литературе 11 случаев: этой опухоли челюстей. Из них у 10 больных она локализовалась на нижней челюсти и у одного на верхней. Возраст больных колебался от 11 до 80 лет.

Клиническая картина одонтогенных фибром челюстей неспецифична. Опухоль, как правило, развивается медленно,, безболезненно, деформируя челюсть. В отдельных случаях рост опухоли может сопровождаться болями ноющего характера,, что мы наблюдали у одного больного. Сроки от появления первых симптомов до обращения к врачу различны — от нескольких месяцев до 4 лет. Травма отмечалась в анамнезе только-одного больного в возрасте 9 лет. В отдельных случаях наслоение воспалительного процесса в области локализации фибромы в результате проникновения инфекции из кариозного зуба » изменение в костной ткани могут симулировать хронический-остеомиелит челюсти, что мы наблюдали у ребенка 5 лет.

201

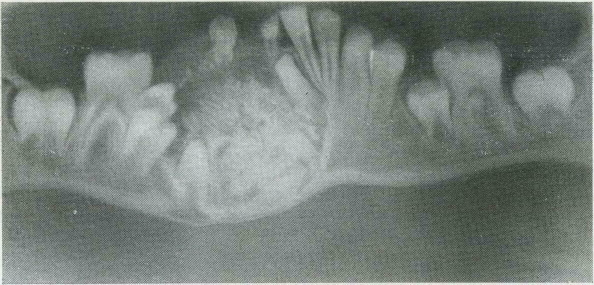

50. Одонтогенная фиброма нижней челюсти. Панорамная рентгенограмма.

В процессе роста опухоли нарушается прорезывание зубов, чаще на нижней челюсти.

Рентгенологически определяются центрально расположенные поликистозные образования с вовлечением больших «отделов челюсти. Встречаются включения плотных контуриро-.ванных теней зубоподобных конгломератов. Границы опухоли четкие. Отмечается ретенция зубов (рис. 50).

Одонтогенную фиброму следует отличать от амелобластомы, .миксомы, кератокисты и амелобластической фибромы. Как правило, окончательный диагноз можно установить только на ос-ловании клинико-рентгенологического и микроскопического

•сопоставления.

Лечение. Удаление опухоли многие авторы рекомендуют

•ограничить выскабливанием. Среди наших больных двоим проведено выскабливание, троим — частичная и одному — резекция лоловины нижней челюсти с экзартикуляцией с одномоментной

•аллопластикой. Отдаленные результаты (более 10 лет) положительные.

51. Амелобластическая фиброма нижней челюсти. Панорамная рентгенограмма. 202

3.3.6.1.5. Амелобластическая фиброма (•мягкая одонтома)

Цо данным S. N. Bhaskar (1968), относительная частота амелобластической фибромы среди других одонтогенных опухолей доставляет 2,56%. По данным ВОЗ (1971), в отличие от амелобластомы заболевание поражает лиц значительно более молодой возрастной группы и обычно не обнаруживается у лиц старше 21 года.

Мы располагаем 9 наблюдениями (5 мальчиков, 4 девочки) .амелобластической фибромы челюстных костей. В возрасте 2, 6 и 7 лет было 3, 8—12 лет —3 и 13—16 лет —3 больных. У 6 больных опухоль локализовалась на нижней, у 3 — на верхней челюсти.

Клинические и рентгенологические проявления амелобластической фибромы нехарактерны и обычно напоминают амелобластому. В отличие от амелобластомы амелобласти-ческие фибромы возникают преимущественно у детей и подростков в период развития и формирования постоянных зубов.

В амелобластической фиброме нередко располагается не полностью сформированный постоянный зуб (зачаток) (рис.51). Течение амелобластических фибром принято считать доброкачественным. Однако в ряде случаев при нерадикальной операции, особенно по поводу опухолей с низкодифференцированными соединительнотканными компонентами, обнаруживаются все признаки инфильтративного роста: нерезкие границы, пороз-ность прилежащей кости, нарушение замыкающей кортикальной пластинки, прорыв опухоли за пределы надкостницы, изъязвления. Опухоль склонна к озлокачествлению с метастазированием, что наблюдалось нами у девушки 15 лет.

Микроскопическое исследование. Амелобласти-ческие фибромы состоят из низкодифференцированных зубных тканей, которые встречаются только в развивающихся зубных зачатках.

Для амелобластической фибромы характерно наличие эпителиальных разрастаний, сходных с таковыми в амелобластоме, и рыхлой нежноволокнистой соединительной ткани, которые имеете можно рассматривать как своеобразную паренхиму опухоли, образующую тканевые комплексы, как бы отражающие Известные стадии развития зубного зачатка (рис. 52). Амело-бластические фибромы следует отличать от амелобластом, которые являются чисто эпителиальными новообразованиями.

Лечение амелобластической фибромы хирургическое — резекция пораженного отдела челюсти.

3.3.6.1.6. Миксома

Миксома — редкая опухоль челюстных костей. Ряд авторов существование такой формы опухоли, как мик-сома, отрицают, поскольку в процессе эмбрионального развития

52. Амелобластическая фиброма. Рыхлая соединительная ткань образует тканевые комплексы, содержащие эпителиальные тяжи. Окраска гематоксилин-эозином. Х20.

скелет не проходит миксоматозной стадии и, следовательно, нет гистогенетических возможностей для развития такой опухоли. Другие авторы [Виноградова Т. П., 1962; Langer E., 1958] считают, что нет достаточных оснований к отрицанию миксом. Так, Т. П. Виноградова (1973) отмечает, что опухоли различного характера могут развиваться не только из элементов уже детерминированных в определенном направлении, но и из недифференцированных клеток, принимающих в различных случаях разное направление дифференцировки.

В зависимости от содержания коллагеновых волокон опухоль расценивают как миксофиброму или фибромиксому.

Наблюдавшиеся нами 14 случаев «чистой» миксомы челюстных костей в детском возрасте позволяют считать выделение-миксомы клинически оправданным. Мы склонны думать, что источником ее развития в челюстных костях служат резервные недифференцированные клетки мезенхимы. Как известно, местом концентрации такой ткани являются зубные зачатки. В связи с этим отмечается, что истинные миксомы вряд ли могут иметь иную локализацию, кроме челюстей (ВОЗ, 1974).

A. Ormbey и соавт. (1975) указывают, что одонтогенная миксома обнаружена ими в 6% случаев одонтогенных опухолей челюстей. R. E. Barros и соавт. (1969) нашли в литературе описание 95 случаев. О миксомах у детей имеются единичные сообщения [Harrison D. F., 1977; Coher A., Cambell S., 1977].

204

По данным J. A. Regezi (1978), у 3% из 706 больных с одон-генными опухолями челюстей были обнаружены миксомы. В 1969 г. R. E. Barros и соавт, обобщили 66 описанных в литературе случаев. Опухоль одинаково часто встречается у мужчин и женщин. Больные с миксомами в возрасте от 10 до 29 лет составляют 67%. Чаще опухоль локализуется в нижней челюсти в области угла, ветви и моляров. На верхней челюсти поражается скуловой и альвеолярный отросток в области премоляров и моляров. Иногда рост опухоли усиливается, вероятно, за счет ускорения образования слизеподобного вещества. Некоторые авторы [Thoma К., 1947; Stout A., 1948] указывают, что нижняя челюсть поражается значительно чаще, чем верхняя.

Мы наблюдали внутрикостные миксомы челюстей у 14 детей (10 мальчиков, 4 девочки). Миксома располагалась в верхней челюсти у 6, в нижней — у 8 больных. В верхней челюсти миксома чаще локализовалась в переднебоковых отделах альвеолярного отростка и нередко распространялась по всей кости, заходя в область верхнечелюстной пазухи. В нижней челюсти она чаще обнаруживалась в боковом отделе тела и ветви челюсти.

Клинически опухоль чаще всего проявляется утолщением пораженного отдела кости челюсти. Деформированный участок челюсти может иметь различную протяженность. При пальпации опухоли ощущается плотное новообразование с гладкой поверхностью. У отдельных больных прощупываются болезненные поднижнечелюстные лимфатические узлы. В результате сдавления опухолью нижнечелюстного нерва в некоторых случаях на пораженной стороне выявляется симптом Венсана. Отмечается онемение соответствующей половины нижней губы и подбородка. Этот симптом можно обнаружить лишь у детей старшего возраста. Такие признаки, как консистенция, форма, локализация, при миксоме челюстей столь разнообразны, что патогномоничной симптоматики установить не удается.

Однако в отличие от взрослых, которые обращаются к врачу при первых признаках заболевания (заметное вздутие кости челюсти) в период от 1 года до 4 лет, у детей, особенно в раннем возрасте, эти сроки в большинстве наблюдений не превышают 2—3 мес.

Интенсивный рост миксомы напоминает злокачественный процесс, припухлость челюсти быстро увеличивается. Отмечаются выраженная подвижность и смещение зубов. При локализации в верхней челюсти выявляются затрудненное носовое дыхание, экзофтальм и другие симптомы, обусловленные давлением опухоли и прорастанием в верхнечелюстную пазуху. Быстрый рост опухоли у детей приводит к разрушению кости челюсти за сравнительно короткое время, что не наблюдалось нами у взрослых даже при неоднократных рецидивах.

Больной Ш., 10 лет, поступил в клинику с диагнозом: рецидив новообразования нижней челюсти. 13 апреле 1972 г. в Тбилиси после устаповле-

205

При поступлении: выраженная асимметрия лица за счет деформации тела, угла и ветви нижней челюсти, где определяется .ее утолщение с глад; кой поверхностью. Альвеолярная часть нижней челюсти резко деформирована, зубы смещены кпереди, подвижны. Произведена биопсия. Гистологическое исследование: миксома.