- •1.3.2. Принципы лечения детей

- •1.3.3. Методики хирургических операций при доброкачественных и злокачественных новообразованиях костей лица

- •1.3.4. Лучевая терапия

- •2.3.1. Опухоли, исходящие из многослойного плоского эпителия

- •2.3.2.2. Злокачественные опухоли

- •3. Фиброматоз десен.

- •2.5.1.2. Фиброангиома основания черепа

- •2.5.2. Опухоли жировой ткани

- •2.5.3. Опухоли мышечной ткани

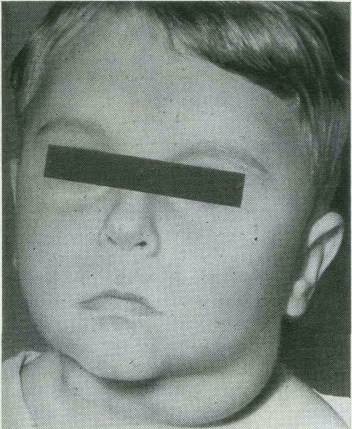

- •8. Кавернозная гемангиома глубоких отделов околоушно-жевательной области у больного 4 мес.

- •2.5.7.1. Нейрофиброма

- •2.5.7.3. Нейрофиброматоз

- •2.5.7.4. Злокачественные опухоли периферических нервов

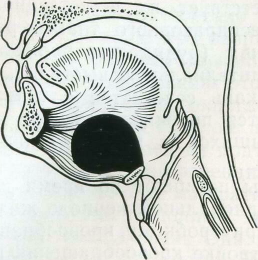

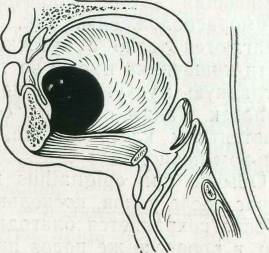

- •21. Расположение дермоидной кисты дна полости рта (схема):

- •22. Врожденная боковая киста шеи.

- •2.5.8.3. Фиброзная гамартома младенцев

- •2.6. Опухоли кожи лица

- •3.1. Классификация опухолей костей

- •3.2. Общая клиническая характеристика

- •3.2.2. Рентгенологическое исследование и его задачи

- •3.2.3. Методики получения материала для морфологического исследования

- •29. Остеоид-остеома. Среди одк-оядерных клеток типа остеобластов, окружающих остеоидное вещество, встречаются многоядерные клетки. Окраска гема-токсилин-эозином. Х20.

- •3.3.3. Гигантоклеточная опухоль (остеобластокластома)

- •39. Остеобластокластома — ячеистая форма. Препарат резецированной челюсти.

- •3.3.6.1.2. Десмопластическая фиброма

- •17.09.74 Г. Операция: резекция нижней челюсти с экзартикуляцией и одномоментной костной пластикой аллотрансплантатом. Последний осмотр в 1982 г. Признаков рецидива опухоли нет.

- •53. Миксома правой половины нижней челюсти. Рентгенограмма в прямой проекции.

- •3.3.7.1. Амелобластома

- •3.3.7.2. Одонтома '

- •3.3.7.4. Меланотическая нейроэктодермальная опухоль младенцев

- •3.3.7.6.1. Аневризмальная костная киста

- •3.3.7.7. Эпителиальные кисты

- •3.3.7.8. Воспалительные корневые кисты, исходящие из молочных зубов

- •11 Случаев.

- •63". Фиброзная дисплазия верхней челюсти у больного в., 8 лет.

- •65. Синдром Олбрайта.

- •4.2. Костная пластика нижней челюсти как метод реабилитации детей после удаления костных новообразований

- •4.2.2. Диспансеризация и реабил„тация детей

- •1988, —Vol. 15, n 5. —p. 312—315. Shigera V., Кого m., Rikiga s/1.//j of Orol Maxilofac Surg. — 1989.— Vol. 47,

Образуются

дермоидные кисты

в результате нарушения

закладки эктодермы, когда

часть ее отделяется от

основной массы, поэтому наиболее

часто дермоидные кисты

располагаются в местах

слияния кожных покровов

и зарастания эмбриональных

полостей и их щелей.

Наиболее часто дермоидные

кисты локализуются в области дна полости

рта по

средней линии. Клинически

киста определяется как плотное,

упругое новообразование

округлой или овальной

формы, не спаянное с окружающими

ее мышцами, но всегда плотно прилегающее

к надкостнице подбородочной

бугристости или подъязычной

кости. Кисты больших

размеров спаяны с обоими

костными участками.

Киста

может располагаться

над челюстно-подъ-язычной

мышцей или под ней

(рис. 21).

При больших размерах

кисты она раздвигает

мышцы и занимает оба этажа

дна полости рта. При расположении ее

над челюстно-подъязычной

мышцей

киста покрыта только слизистой

оболочкой, выбухает

в подъязычную область,

легко пальпируется, и

диагностика ее не представляет

трудностей. Киста, располагающаяся

под челюстно-подъязычной

мышцей, локализуется

в толще мышц дна полости рта и клинически

проявляется в форме выбухания

в подподборо-дочной области. Дермоидные

кисты чаще обнаружи-

над

челюстно-подъязычной мышцей и под

челюстно-подъязычной мышцей.

вают

у детей 8—12 лет. В нашей клинике

оперированы 18 детей

с дермоидной кистой дна полости рта.

Другая

наиболее частая локализация дермоидных

кист — надбровная область у внутреннего

или чаще у наружного угла глаза.

Кисты, расположенные в этой области,

достигают размера

не более фасоли, плоские, подвижные.

Выявляются они в

первые годы жизни ребенка. В нашей

клинике оперированы 22 ребенка с кистами

данной локализации.

Редкая

локализация дермоидных кист — переносье

или срединная линия носа. Кисту

обнаруживают сразу после рождения

ребенка. Она растет очень медленно, но

часто инфицируется и воспаляется. При

локализации кисты в области переносья

ее дифференцируют

от глиомы носа или мозговой грыжи.

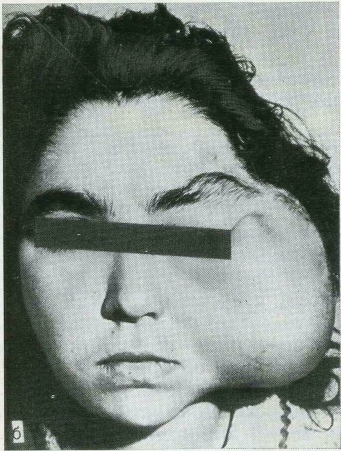

Под

наблюдением в нашей клинике находились

5 детей (4

девочки 10—13 лет и один мальчик 2 лет) с

гигантскими тератомами,

занимавшими несколько глубоких

анатомических областей.

Все новообразования были полостными,

имели хорошо выраженную

соединительнотканную оболочку, в их

полости были

обнаружены рудименты различных органов

и_ тканей. У

всех детей тератомы достигали в диаметре

8—12 см и занимали

крылочелюстное, парафарингеальное

пространство, кры-лонебную

и подвисочную ямки, верхний полюс их

располагался на костях основания

черепа. У детей были деформированы угол

и ветвь челюсти (изгиб

кнаружи), скуловая дуга. У 2 больных

новообразование

распространилось в полость глазницы,

в результате

чего развился экзофтальм. У мальчика

2 лет верхний полюс новообразования

проникал в решетчатый лабиринт и

полость

клиновидной кости. В тканях новообразования

были обнаружены

участки озлокачествления (по этому

вопросу мнения

патоморфологов были различны).

Epignathus—

тератома верхней челюсти, выступающая

в

полость рта. В отличие от дермоидных

кист epignathus

не

имеет

четко выраженной оболочки. Новообразование

сформировано

из

различных эмбриональных тканей

(эмбриомы),

общая

111

V

>**»

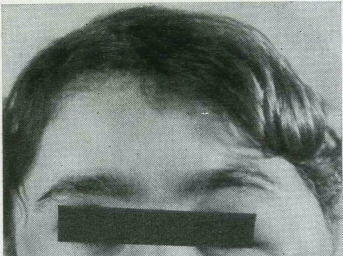

20.

Нейросаркома,

развивавшаяся на фоне

нейрофиброматоза.

а

— нейрофибронатоз у больной 12 лет:

б — нейросаркома

у той же больной через 4 года.

ПО

![]()

21. Расположение дермоидной кисты дна полости рта (схема):

композиция которых обычно соответствует их естественному взаиморасположению. Так, части респираторного тракта располагаются тесно с кусочками хряща (рудименты бронхов), части кишечника имеют не только эпителиальную выстилку, но и гладкую мускулатуру, нервная ткань сочетается с тканью оболочек. Таким образом, соблюдается порочное развитие по-липотентных клеток плода, отделившихся в раннем эмбриональном периоде.

Обычно при epignathus младенцы погибают во время или тотчас после родов, поскольку в эмбриональном периоде жизнь ребенка сохраняется благодаря внутриутробному кровообращению, в процессе же родов при перестройке кровообращения ребенок обычно погибает от асфиксии [Николаева Т. Н., 1928; Лапидус В. Л., 1958].

Авторы редких сообщений о тератомах челюстно-лицевой области указывают на трудности в диагностике этих новообразований и казуистическую редкость подобных наблюдений [Слуцкая Р. С., 1958; Дмитриева В. С. и др., 1968]. Клинические проявления данной патологии разнообразны [Соловьев М. М. и др., 1976], нередко наблюдается тяжелое течение заболевания [Клячкина Л. М. и др., 1982]. Это подтверждают и наши единичные наблюдения.

На лечении ib нашей клинике находились два ребенка: девочка в возрасте 1 года 8 мес и мальчик 8 лет. У обоих детей новообразование занимало задние отделы верхней челюсти, отдавливало книзу ткани мягкого неба, выполняло hocoi лотку, распространялось на медиальную крыловидную мышцу. У мальчика 'Новообразование удаляли дважды из-за продолжающегося его роста. Девочка после операции находится под наблюдением, признаков роста тератомы не выявлено.

\/ 2.5.8.2. Врожденные кисты и свищи шеи

Срединные кисты и свищи шеи образуются из остатков нередуцированного щитовидно-язычного протока, который образуется у 3—5-недельного эмбриона при развитии щитовидной железы. Начальный его отрезок соответствует по локализации слепому отверстию языка, а затем проток идет вниз до перешейка щитовидной железы, входя в контакт с подъязычной костью. Кисты и свищи данной локализации также могут образоваться в разные сроки после рождения. Свищу может предшествовать стадия кисты.

Срединные кисты шеи возникают на любом уровне щитовидно-язычного протока — от слепого отверстия в области корня языка до перешейка щитовидной железы. В зависимости от локализации различают кисты корня языка и срединные кисты шеи в области подъязычной кости. Кисты растут медленно, безболезненны. Боли чаще появляются при инфицировании и нагноении кисты. В этих случаях могут быть затруднены гло-

112

тание и дыхание. Описано несколько случаев асфиксии со смертельным исходом при разрыве кист корня языка. Кисты, расположенные над подъязычной костью и под ней, по мере роста вызывают деформацию этого отдела шеи. Они мягкоэластиче-ской консистенции, округлой формы, подвижность их ограничена из-за связи с'телом подъязычной кости. Киста смещается только вверх вслед за подъязычной костью при глотании. Срединную кисту дифференцируют от хронического лимфаденита подподбородочных лимфатических узлов.

Различают неполные наружные и полные внутренние срединные свищи шеи. Они образуются лишь после рождения, проходя стадию кисты. Вокруг наружного устья срединного свища кожа часто гиперемирована, рубцово изменена. Устье может временно закрываться. Отделяемого из свища мало, с приемом пищи оно не связано. Наружное устье свища смещается вверх при глотании вслед за подъязычной костью. Зондирование свища затруднено из-за рубцов вокруг устья. Введенная в полный свищ жидкость (новокаин, кипяченое молоко) изливается в полость рта через слепое отверстие корня языка.

На основании характерной картины и результатов исследования (зондирование, введение жидкости и контрастная рентгенография) можно достаточно точно диагностировать срединный свищ шеи.

Лечение срединных кист и свищей шеи хирургическое. Рациональным доступом является поперечный разрез шеи на уровне тела подъязычной кости. Тяж свища или оболочку кисты выделяют до подъязычной кости, с которой они интимно спаяны. Для обеспечения успеха следует резецировать часть тела подъязычной кости. Иногда свищевой ход продолжается от задневерхней поверхности тела подъязычной кости до слепого отверстия языка.

При оперативном вмешательстве довольно часто невозможно выявить ткани стенок свища, так как они ничем не отличаются от тонких фасциальных слоев, поэтому для ориентации хирурга перед операцией в свищ вводят растворы красителя (обычно раствор метиленового синего). Если раствор сразу не проник в слепое отверстие корня языка, то для контроля его повторно вводят в свищ после резекции тела подъязычной кости (до момента его полного удаления). Такой прием обеспечивает надежность операции. В нашей клинике оперированы 26 детей. Повторные образования свища после операции наблюдались у 3 детей.

Вопрос о происхождении боковых кист и свищей окончательно не решен. Источником их образования нередко являются сохранившиеся эпителиальные остатки жаберного аппарата второй жаберной щели, третьего глоточного кармана и зобно-глоточного протока. Эти эпителиальные остатки в боковых отделах шеи редко проявляют себя в раннем детском

возрасте и сохраняются в латентном состоянии. Лишь в возрасте 12—16 лет они под влиянием ряда факторов (воспаление, травма) начинают расти, в результате чего образуются кисты шеи. После вскрытия их самопроизвольно или хирургом, ошибочно принявшим их за абсцесс, остаются незакрывающиеся свищи.