- •1.3.2. Принципы лечения детей

- •1.3.3. Методики хирургических операций при доброкачественных и злокачественных новообразованиях костей лица

- •1.3.4. Лучевая терапия

- •2.3.1. Опухоли, исходящие из многослойного плоского эпителия

- •2.3.2.2. Злокачественные опухоли

- •3. Фиброматоз десен.

- •2.5.1.2. Фиброангиома основания черепа

- •2.5.2. Опухоли жировой ткани

- •2.5.3. Опухоли мышечной ткани

- •8. Кавернозная гемангиома глубоких отделов околоушно-жевательной области у больного 4 мес.

- •2.5.7.1. Нейрофиброма

- •2.5.7.3. Нейрофиброматоз

- •2.5.7.4. Злокачественные опухоли периферических нервов

- •21. Расположение дермоидной кисты дна полости рта (схема):

- •22. Врожденная боковая киста шеи.

- •2.5.8.3. Фиброзная гамартома младенцев

- •2.6. Опухоли кожи лица

- •3.1. Классификация опухолей костей

- •3.2. Общая клиническая характеристика

- •3.2.2. Рентгенологическое исследование и его задачи

- •3.2.3. Методики получения материала для морфологического исследования

- •29. Остеоид-остеома. Среди одк-оядерных клеток типа остеобластов, окружающих остеоидное вещество, встречаются многоядерные клетки. Окраска гема-токсилин-эозином. Х20.

- •3.3.3. Гигантоклеточная опухоль (остеобластокластома)

- •39. Остеобластокластома — ячеистая форма. Препарат резецированной челюсти.

- •3.3.6.1.2. Десмопластическая фиброма

- •17.09.74 Г. Операция: резекция нижней челюсти с экзартикуляцией и одномоментной костной пластикой аллотрансплантатом. Последний осмотр в 1982 г. Признаков рецидива опухоли нет.

- •53. Миксома правой половины нижней челюсти. Рентгенограмма в прямой проекции.

- •3.3.7.1. Амелобластома

- •3.3.7.2. Одонтома '

- •3.3.7.4. Меланотическая нейроэктодермальная опухоль младенцев

- •3.3.7.6.1. Аневризмальная костная киста

- •3.3.7.7. Эпителиальные кисты

- •3.3.7.8. Воспалительные корневые кисты, исходящие из молочных зубов

- •11 Случаев.

- •63". Фиброзная дисплазия верхней челюсти у больного в., 8 лет.

- •65. Синдром Олбрайта.

- •4.2. Костная пластика нижней челюсти как метод реабилитации детей после удаления костных новообразований

- •4.2.2. Диспансеризация и реабил„тация детей

- •1988, —Vol. 15, n 5. —p. 312—315. Shigera V., Кого m., Rikiga s/1.//j of Orol Maxilofac Surg. — 1989.— Vol. 47,

2.5.7.3. Нейрофиброматоз

Из всех перечисленных в МГКО (серия № 3) опухолей и опухолеподобных поражений периферических нервов в детском возрасте наиболее часто выявляется нейрофиброматоз.

Нейрофиброматоз (болезнь Реклингхаузена) — тяжелое системное врожденное заболевание, характеризующееся развитием в подкожной жировой клетчатке множественных нейро-фибром, гемангиом и лимфангиом; нередко возникают также невриномы черепных и спинномозговых нервов. У больных с нейрофиброматозом, как правило, выявляются расстройства эндокринной и вегетативной системы.

Нейрофиброматоз относят к наследственным заболеваниям,. и в литературе описаны родословные семей больных. Тип наследования заболевания — аутосомно-доминантный [Jones R._ Hart D., 1939; Стивенсон А., Дэвисон Б., 1972; Маккьюсик В. А., 1976].

Этиология заболевания недостаточно выявлена. Из существующей теории наиболее признанной является теория, согласно-которой нейрофиброматоз — следствие неправильного эмбрионального формирования зародышевых листков экто- и мезодермы. Об участии в этом процессе эктодермы свидетельствуют случаи поражения нервной системы кожи, об участии мезодермы — изменения, наблюдающиеся в костной системе. Кроме того, у детей с нейрофиброматозом можно обнаружить и некоторые другие пороки развития, в частности такие нарушения эмбрионального развития центральной нервной системы, как глиоматозные очаги, глиомы. Больные, страдающие этим за-

105

•3 лет— 12, 3—7 лет — 22, 7—12 лет— 17, 12—15 лет — 8 человек.

Первые клинические симптомы заболевания могут быть выявлены при рождении ребенка или в первые годы жизни в виде увеличения объема мягких тканей одной половины лица. Ткани мягкие, по структуре ничем не отличаются от нормальных, кожа обычной окраски, тургор ее не -нарушен. Структура и окраска слизистой оболочки рта у детей 1 — 2 лет также не изменены.

Мы наблюдали 7 больных с нейрофиброматозом в возрасте

•от 8 мес до 7 — 8 лет. В первые 4 — 5 лет жизни установить правильный диагноз очень трудно, так как патогномоничные клинические симптомы или отсутствуют, или очень слабо выражены. В этом возрасте заболевание трудно верифицировать при морфологическом исследовании тканей, и патоморфологи часто .дают ошибочное заключение: липома, фибролипома. В первые годы жизни заподозрить нейрофиброматоз можно при наличии непостоянных клинических симптомов: больших размеров

•одной ушной раковины, макродентии молочных или зачатков постоянных зубов.

С увеличением возраста ребенка постепенно начинают проявляться клинические симптомы, характерные для данного за-'болевания. Наиболее ранний симптом у детей старше-jl— 5 лет —

(грудьГживот,

рис.

спина) в виде кофейных^ пятен. Постепенно меняются структура и окраска кожи^лица в области поражения. Кожа здесь кaк^бы_«cтJщeeт_»_быa^Jee^чeм-н-a-J^eлapaжeнныx участках-: 'снижается тургор^ _ появляются морщины и пигментная окраска. Этот симптом четко 1шражен в 10^Г!ГГлеГт г (рис. 17 см. с. 80; 18). Ст14Ш1слйШстой ободочки

та в очаге поражения

также изменяется, она тер_яет бле^ж^ста'Новится гладкой («лаковой») и приобретает-чут-ь желтеаатук>-екраску.

В толще мягких— тканейлцеки- (наиболее часто поражаемая

•область у детей) к 1 От-Л2„ годам можно пролальнировать от-.дельные .плотные бол-еан^щше_тяжи или опухщлевые^узлы. На-

рушается функция ветвей лицевого нерва и развивается парез

мимических_мь1шц_лица.

На рентгенограммах лицевого черепа выявляется нарушение

•формообразования челюстных костей в виде очагов остеопоро-.за. Клинически и рентгенологически выявляются гигантские зубы, чаще на нижней челюсти (рис. 19).

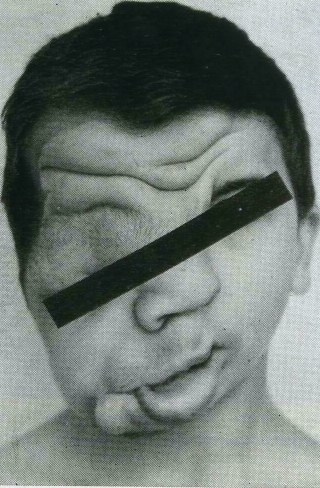

18.

Нейрофиброматоз области лба и правой половины лица у больного 13 лет.

В первые годы жизни ребенка заболевание дифференцируют от лимфангиомы лица. После 4—5 лет диагностика не представляет трудностей, так как выявляется большинство симптомов, характерных для нейрофиброматоза.

Лечение нейрофиброматоза хирургическое — иссечение патологически измененных тканей с восстановлением по возможности внешнего облика ребенка. Опыт показывает, что у детей моложе 12—14 лет хирургическое лечение проводить не следует, так как очаг поражения находится в состоянии активного развития. При обширных поражениях (половина лица и шеи) хирургическое лечение малоэффективно.