- •Переселение народов:

- •3 Сентября 1941 г. Началось переселение немцев. Везли их в товарных поездах, набитых так плотно, что спать приходилось по очереди. Кормили один раз в день: выдавали миску супа и

- •Возвращение

- •Движение месхетинцев

- •Движение крымских татар

- •«Оттепель»

- •Лидия тимашук

- •Арест л. Берии на заседании Президиума uk кпсс. Современный рисунок.

- •Арест л. Берии на заседании Президиума uk кпсс. Современный рисунок.

- •События в новочеркасске

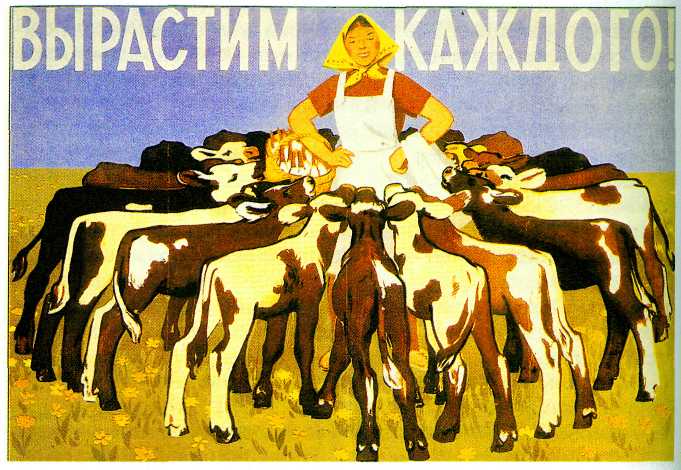

- •Б. Успенский. Плакат 1957 г

- •Д. Налбандян.

- •Л. Брежнев. 1964 г.

- •10 Ноября 1982 г. Леонид Ильич Брежнев скончался и был торжественно похоронен в Москве на Красной площади у Кремлёвской стены.

- •Л. Брежнев. 1974 г.

События в новочеркасске

1 июня 1962 г. было объявлено о повышении примерно на 25—30% государственных цен на мясо, молоко и яйца. На крупном заводе электровозов в Новочеркасске (НЭВЗ) это повышение особенно больно ударило по рабочим, т. к. только что на треть были понижены расценки на их работу.

Взволнованные рабочие окружили директора завода и спрашивали его, как же им теперь свести концы с концами. Директор Б. Курочкин грубовато отвечал: «Если не хватает зарплаты на мясо и колбасу, кушайте ливерные пирожки». Эти слова, быстро разошедшиеся по цехам, вызвали всеобщее возмущение. Рабочие восклицали: «Да они ещё издеваются над нами, сволочи!».

Раздался заводской гулок. На площади у заводоуправления начался стихийный митинг. Первый секретарь Ростовского обкома попытался успокоить митингующих, рассказывал о своём беспризорном детстве. Его не слушали, и ему пришлось уйти. Решено было на следующий лень идти к горкому партии, чтобы высказать свои требования. На другие предприятия Новочеркасска и Ростова послали делегатов за поддержкой.

Вечером на заводской площади запылал костёр из собранных со всего завода портретов Н. Хрущёва.

На следующий день многотысячная колонна рабочих с красными флагами и портретами Ленина под пение* «Интернационала» направилась к горкому. Несли лозунги: «Дайте мясо, масло!», «Нам нужны квартиры!», «Хрущёва на мясо!». К этому времени в город уже вошли войска, а многие активные участники вчерашнего митинга были арестованы. В Новочеркасск негласно прибыли члены Президиума ЦК Анастас Микоян и Фрол Козлов, чтобы руководить подавлением волнений.

Площадь Ленина у горкома заполнилась людьми, начался митинг. Дети сидели на крышах и деревьях, чтобы наблюдать за событиями. Толпа заняла здание горкома партии. С его балкона стали выступать ораторы. Все высту-

продлился восемь дней. На пленуме В. Молотов раскритиковал Н. Хрущёва, но не получил никакой поддержки. Вероятно, впервые в истории партии Центральный Комитет выступил против Президиума.

Н. Хрущёв, безусловно, был ближе новому поколению руководства, чем Г. Маленков или «старые большевики» В. Молотов и К. Ворошилов. Хрущёв позже назвал своих противников «погасшими звёздами». Участники пленума опасались излишней «идейности» противников Хрущёва. Это обвинение прозвучало и в постановлении пленума. «Они являются сектантами и догматиками, — говорилось в нём, — проявляют начётнический, безжизненный подход к марксизму-ленинизму».

Противники Хрущёва признали своё поражение и сдались. Пленум принял постановление «Об антипартийной группе Маленкова, Кагановича, Молотова». Все участники «антипартийной группы» выводились из ЦК. Как сообщили газеты, решение было принято единогласно «при одном воздержавшемся — в лице т. Молотова».

Остальные раскаявшиеся противники Хрущёва пока остались на своих постах.

Членов «антипартийной группы» выслали из Москвы: Маленкова в Усть-Каменогорск, Кагановича — в Асбест, а Молотова направили послом в Монголию. Позднее их исключили из партии.

Хрущёв любил вспоминать свой телефонный разговор с Кагановичем вскоре после этих событий. Тот позвонил ему и спросил:

«Никита, что с нами будет?».

«А что бы вы сделали, если бы ваша взяла? — ехидно спросил Хрущёв. — Сгноили бы меня в тюрьме, расстреляли?»

В заключение Хрущёв пообещал, что членов «антипартийной группы» не тронут, они смогут спокойно жить и работать. Под эпохой арестов и расстрелов руководства действительно была подведена черта.

Борьба с «антипартийной группой» имела ещё одно неожиданное последствие. Хрущёв одержал победу во многом благодаря поддержке маршала Жукова. Теперь его беспокоило усилившееся влияние армии.

В октябре того же 1957 г., когда Г. Жуков находился за границей, вышел приказ о снятии его с поста министра обороны. 29 октября собрался пленум ЦК, посвящённый вопросу о Жукове. Его обвинили в намерении «вывести вооружённые силы из-под контроля партии». 60-летнего маршала уволили в отставку и отправили на пенсию.

XXII СЪЕЗД ПАРТИИ

17 октября 1961 г. в Москве открылся XXII съезд партии. Съезд стал своеобразной «присягой» новому политическому курсу. Тон задал сам Хрущёв, сказавший, что Сталин и члены «антипартийной группы» отвечают за массовые репрессии. После этого поч-

584

ти все выступавшие развивали эту тему. Историк Юрий Аксютин вспоминал: «Такого интересного политического чтения, как речи на том съезде, мы потом не знали целую четверть века!».

Возвращение членов «антипартийной группы» в политическую жизнь теперь стало почти невозможным. Их исключили из партии.

На XXII съезде было принято решение вынести тело Сталина из мавзолея и похоронить его у Кремлёвской стены. Это произошло в ночь на 31 октября, накануне закрытия съезда.

Его имя вычеркнули из названий городов, сёл и улиц. Только в некоторых грузинских городах сохранились «улицы Джугашвили».

По всей стране были уничтожены тысячи памятников Сталину. Сносили их ночью, тайно, часто под оцеплением КГБ, чтобы исключить всякое брожение в народе.

Самый большой памятник Сталину стоял возле Волгограда (Сталинграда), на Волго-Донском канале. Его возвели в 1952 г. 24-метровая бронзовая фигура возвышалась на 20-метровом постаменте из гранита. Одни только пальцы на гигантских руках памятника в длину превышали метр. Ночью 20 ноября он тоже был сброшен на землю и отправлен на переплавку.

ЛИТЕРАТУРНАЯ «ОТТЕПЕЛЬ»

В 60-е гг. в печать попали некоторые запрещённые ранее литературные произведения. Появились и новые остро критические вещи.

В ноябре 1962 г. журнал «Новый мир» поместил повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Чтобы её напечатать, потребовалось специальное решение Президиума ЦК. Повесть рассказывала о жизни заключённых.

Критик Владимир Лакшин вспоминал: «Через два-три дня о повести неизвестного автора говорил весь город, через неделю — страна, через две недели — весь мир. Повесть заслонила собой многие политические и житейские новости: о ней толковали дома, в метро и на улицах. В библиотеках 11-й номер „Нового мира" рвали из рук. В читальных залах нашлись энтузиасты, сидевшие до закрытия и переписывавшие повесть от руки».

После этого десятки бывших заключённых тоже стали писать воспоминания о пережитом в лагерях. Правда, в печать из них попали очень немногие. Например, «Новый мир» напечатал лагерные воспоминания генерала Александра Горбатова.

Не разрешённые цензурой рукописи начали передавать из рук в руки. Их перепечатывали на машинке. Это иронически окрестили «самиздатом». В «самиздат» попадало всё больше запрещённых книг.

В легальной печати постепенно сложились два течения. Одно возглавлял журнал «Октябрь» Всеволода Кочетова, другое — «Новый мир» Александра Твардовского. Одно подчёркивало обязанности личности перед государством. Другое отстаивало большие творческие свободы для интеллигенции.

павшие призывали не выходить на работу, пока не восстановят прежние расценки на заводе и не снизят цены на мясо и молоко. Митингующие требовали освободить арестованных, пригласить в город членов Президиума ЦК. Тем временем к площади подъехали танки. Раздалась стрельба из автоматов. Первые очереди солдаты дали над головами толпы, и они пришлись по деревьям, с которых стали падать убитые и раненые подростки.

Очевидец событий А. Симонов вспоминал: «Солдаты открыли огонь из автоматов. Началась паника. Люди постарше, видимо фронтовики, падали и ползли по площади по-пластунски. Что было дальше, помню плохо. Долго пытались смыть кровь с площади. Сначала пожарной машиной, потом ещё какой-то со щётками и, наконец, пригнали каток — заасфальтировали всё толстым слоем». Всего было убито 24 человека и около 30 ранено. Погибших тайно похоронили.

В Новочеркасске воцарилось «спокойствие». В газетах о происшедшем не было сказано ни слова. А в городских магазинах наступило неожиданное «изобилие»: прилавки заполнились продуктами.

В августе над «зачинщиками беспорядков» (в основном уличными ораторами) состоялась серия судов. Для «главного» из этих процессов в Новочеркасск специально прибыла коллегия Верховного суда России. Из 14 подсудимых 7 были приговорены к смертной казни и расстреляны. Всего же осудили около 105 человек.

За участие в волнениях шесть лет находился в заключении новочеркасский рабочий Пётр Сиуда. Позднее он занимался расследованием обстоятельств новочеркасской трагедии. Он был убит при невыясненных обстоятельствах 5 мая 1990 г.

События в Новочеркасске не были единственными. Волнения в связи с повышением цен, хотя и меньшего размаха, происходили более чем в десяти городах страны (в Донецке, Кемерове, Иванове и др.).

585

СУД НАД

ИОСИФОМ БРОДСКИМ

4 мая 1961 г. в России был принят указ о борьбе с тунеядцами. В их число попадали все взрослые граждане, «уклоняющиеся от общественно полезного

труда».

29 ноября 1963 г. газета «Вечерний Ленинград» напечатала фельетон «Окололитературный трутень». В нём высмеивался и разоблачался как тунеядец поэт Иосиф Бродский. «Этот пигмей, самоуверенно карабкающийся на Парнас, не так уж безобиден, — замечала газета. — Надо перестать нянчиться с окололитературным тунеядцем. Такому, как Бродский, не место в Ленинграде».

И. Бродский был арестован. В феврале — марте 1964 г. над ним состоялся суд. Между судьёй и подсудимым несколько раз повторялся один и тот же диалог:

«Судья: Объясните суду, почему Вы не трудились.

Бродский: Я работал. Я писал стихи.

Судья: Но это не мешало Вам трудиться.

Бродский: Я трудился. Я писал стихи».

Раздражённая, судья поинтересовалась:

«А кто это признал, что Вы поэт? Кто причислил Вас к поэтам?»

«Никто, — отвечал удивлённо Бродский. — А кто причислил меня к роду человеческому?»

«А Вы учились этому? — спросила судья. — Не пытались кончить вуз?»

«Я не думал, что это даётся образованием, — сказал Бродский и с лёгкой растерянностью добавил: — Я думаю, это... от Бога».

В последнем слове он под смех судьи и заседателей заявил: «Я не только не тунеядец, а поэт, который прославит свою Родину». Пять лет ссылки — гласил приговор.

Дело Бродского стало определённой исторической вехой... Пастернака не решился защитить никто. А в защиту

Сторонники обоих направлений ссылались на идеи Ленина, но по-разному относились к эпохе Сталина. «Октябрь» выделял её положительные стороны, «Новый мир» — отрицательные.

Острая полемика двух журналов не прекращалась в 60-е гг. Вокруг неё шли горячие споры интеллигенции.

ДЕРЕВНЯ ВО ВРЕМЯ «ОТТЕПЕЛИ»

Положение советской деревни к 1953 г. оставалось очень тяжёлым. За работу в колхозе крестьяне не получали почти ничего. Кормились они только с небольших клочков земли — приусадебных участков. Но и эти участки облагались огромным налогом (см. ст. «Коллективизация»).

В то же время крестьянство ещё оставалось достаточно крепким. В нём не исчезала мечта военных лет о роспуске колхозов (см. ст. «СССР во Второй мировой войне»). В деревне всё ещё жила большая часть населения страны.

«Оттепель» вызвала вначале смягчение крестьянской политики. 5 августа 1953 г. с докладом об этом выступил перед Верховным Советом глава правительства Г. Маленков.

Приусадебные участки теперь разрешалось увеличить в пять раз. Налог на них уменьшался вдвое, а все старые долги колхозников списывались.

Это выступление произвело сильнейшее впечатление на крестьян. Имя Маленкова стало среди них очень популярным. Рассказывали, что он — «племянник Ленина». «Пришёл Маленков — поели блинков», — говорили колхозники.

Полтора года спустя эту знаменитую речь поставили Г. Маленкову в упрёк. Н. Хрущёв заметил в январе 1955 г., что она