Методология

.pdf360 |

Глава 3 |

решений. В свою очередь, менеджмент без информационных систем, построенных на современных информационных тех- нологиях, становится все менее эффективным.

Впроцессе реализации проекта менеджерам приходится оперировать значительными объемами данных, которые могут быть собраны и организованы с использованием ком- пьютера. Кроме того, многие аналитические средства, напри- мер, пересчет графика работ с учетом фактических данных,

ресурсный и стоимостной анализ подразумевают достаточно сложные для неавтоматизированного расчета алгоритмы.

Поэтому возникает необходимость использования методов и средств автоматизации (информационных систем).

Целью информационной системы поддержки принятия решений является информационное обеспечение принятия решений при разработке и реализации проектов на основе современных технологий обработки информации. Основными функциями этих систем являются: сбор, передача и хранение данных; содержательная обработка данных в процессе реше- ния функциональных задач управления проектами; представ- ление информации в форме, удобной для принятия решений; доведение принятых решений до исполнителей.

Вкачестве основных потребителей информации проекта выступают: проект-менеджер (для анализа расхождений фактических показателей выполнения работ от запланиро- ванных и принятия решений по проекту); заказчик (для осве- домленности о ходе выполнения работ проекта); поставщики (при возникновении потребности в материалах, оборудования

ит.п., необходимых для выполнения работ); проектировщики (когда необходимо внести изменения в проектную докумен- тацию); непосредственные исполнители работ на местах.

Информационная система управления проектом – орга-

низационно-технологический комплекс методических, техни- ческих, программных и информационных средств, направ-

ленный на поддержку и повышение эффективности процессов управления проектом. В частности, выделяют:

Методология практической деятельности |

361 |

персональные компьютерные системы и распределенные интегрированные системы.

Персональные компьютерные системы, оснащенные программным обеспечением для управления проектами, должны обеспечивать выполнение следующих функций: работа в многопроектной среде; разработка календарно- сетевого графика выполнения работ; оптимизация распреде- ления и учет ограниченных ресурсов; проведение анализа «что-если»; сбор и учет фактической информации о сроках, ресурсах и затратах, автоматизированной генерации отчетов; планирование и контроль договорных обязательств; центра- лизованное хранение информации по реализуемым и завер- шенным проектам и т.д.

Распределенные интегрированные системы в качестве основных инструментов используют: системы телекоммуни- каций (передача цифровых данных по оптико-волоконным кабелям, локально-вычислительные сети и т.д.); портативные компьютеры; программное обеспечение поддержки группо- вой работы, обеспечивающее: обмен электронной почтой; документооборот; групповое планирование деятельности; участие удаленных членов команды в интерактивных дискус- сиях средствами поддержки и ведения обсуждений; проведе- ние «мозгового штурма», давая возможность его участникам высказывать свои мнения с помощью компьютеров, подклю- ченных к одному большому экрану.

Интегрированная информационная система управления проектами: объединяет данные из различных подразделений и организаций, относящихся к конкретному проекту; обеспе- чивает хранение, сбор, и анализ управленческой информации относительно степени достижения целей проекта; должна обеспечивать алгоритмы разрешения конфликтующих требо- ваний, возникающих по ходу обеспечения проекта; обеспечи- вает поддержку деловых взаимоотношений между исполни- телями, временно объединенными в команду.

Структуру интегрированной информационной системы поддержки принятия решений во многом определяет струк-

362 |

Глава 3 |

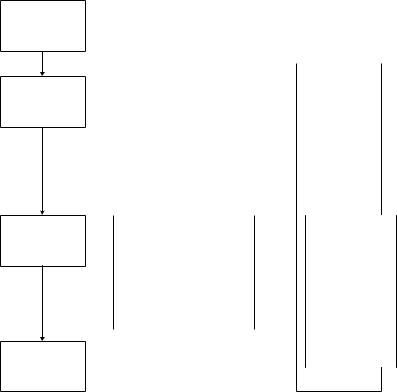

тура принятых в рамках проекта и организации процессов управления. Как следствие, она может быть структурирована по: этапам проектного цикла; функциям; уровням управле- ния. На Рис. 32 показан обобщенный жизненный цикл проек- та и управленческие функции, связанные с различными ста- диями и этапами проекта. Для поддержки различных управленческих функций используется разное информацион-

ное и программное обеспечение (ПО).

Прединвестиционный анализ проекта

Планирование

проекта

Выполнение

проекта

Завершение

проекта

Ÿ |

Обоснование целей проекта |

|

ПО финансового |

|||

Ÿ |

Оценка экономической |

|

||||

|

анализа проектов и |

|||||

|

эффективности проекта в |

|

||||

|

|

стратегического |

||||

|

целом |

|

||||

|

|

планирования |

||||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ÿ |

Детальное планирование |

|

ПО для |

|||

|

комплекса работ и ресурсов |

|

управления |

|||

Ÿ |

Анализ сроков выполнения |

|

проектами |

|||

|

проекта в целом и отдельных |

|

Специализи- |

|||

|

его стадий |

|

||||

Ÿ |

Ресурсное планирование, |

|

рованное ПО |

|||

|

анализ и оптимизация графика |

|

ПО ведения |

|||

|

распределения ресурсов |

|

||||

|

проекта |

|

бухгалтерии |

|||

Ÿ |

Анализ затрат, потребностей |

|

проекта и |

|||

|

проекта в финансовых |

|

стоимостного |

|||

|

средствах, стоимостное |

|

анализа |

|||

|

планирование |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Ÿ |

Контроль за ходом |

|

|

ПО для |

||

|

реализации проекта |

|

|

управления |

||

Ÿ |

Анализ состояния проекта |

|

|

проектами |

||

ŸОперативное управление

|

проектом |

|

ПО поддержки |

|

Ÿ |

Перепланирование проекта |

|

групповой работы |

|

Ÿ |

Отчётность и |

|

ПО формирования |

|

|

документирование хода |

|

||

|

работ |

|

отчётов |

|

|

|

|

Системы |

|

|

|

|

документооборота |

|

|

|

|

и ведения |

|

|

|

|

архивов |

|

Ÿ |

Отчётность и |

|||

|

|

|||

|

документирование |

|

|

|

|

результатов проекта |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

Рис. 32. Типы программного обеспечения

для различных этапов проекта

Методология практической деятельности |

363 |

Для описания и анализа проекта на прединвестиционной стадии применяется специализированное ПО финансового анализа проектов, которое позволяет выполнить оценки ос- новных показателей проекта в целом и обосновать эффектив- ность капиталовложений.

Для детального планирования и контроля графика вы- полнения работ, отслеживания ресурсов и затрат проекта необходимо использовать ПО для управления проектами.

На стадии выполнения проекта необходимо обеспечить сбор фактических данных о состоянии работ, оптимально представить их для анализа, обеспечить обмена информацией и взаимодействие между участниками проекта. Для выполне- ния этих функций применяется ПО для управления проекта- ми, ПО поддержки групповой работы, документооборота и формирования отчетов.

Основными функциональными элементами интегриро- ванной информационной системы поддержки принятия ре- шений на стадии выполнения проекта являются: модуль календарно-сетевого планирования и контроля работ проекта; модуль ведения бухгалтерии проекта; модуль финансового контроля и прогнозирования. Важнейшим компонентом ин- тегрированных информационных систем поддержки приня- тия решений являются системы управления базами данных. Их основными функциями являются поддержка целостности, защищенности, архивации и синхронизации данных в усло- виях многопользовательской работы.

Более подробное представление о современных методах и средствах автоматизации управления проектами можно полу-

чить в [46, 143, 243].

Итак, мы рассмотрели основные разделы теории управ- ления проектами. Выше было отмечено, что в настоящее время наблюдается переход к управлению портфелями про- ектов, в котором существенную роль играет управление зна- ниями. Поэтому остановимся кратко на проблемах управле- нии знаниями.

364 |

Глава 3 |

Управление знаниями. Опыт, полученный в результате

реализации проекта и формализованный в виде содержания компьютерной базы соответствующих знаний организации, может быть использован в дальнейшем при реализации но- вых проектов. Проблемами обобщения опыта, обработки, хранения и использования знаний о содержании, формах и методах организационного управления (в том числе – управ- ления проектами) занимается такой раздел современной тео-

рии управления, как управление знаниями.

Внастоящее время все более актуальным для эффектив- ного функционирования организаций и/или реализации про- ектов становится управление знаниями [32, 142, 177]. Дейст- вительно, в динамично изменяющихся внешних условиях, характерных для проектного типа управления, существенны- ми становятся знания и опыт, накопленный сотрудниками организации. Одной из основ систематизации опыта является выделение типовых ситуаций и управленческих решений, оптимальных (или рациональных) в этих ситуациях. Так как число возможных ситуаций огромно, то «запоминание» всех ситуаций невозможно, да и нецелесообразно – следует выде- лять множества «похожих» ситуаций и использовать одина- ковые решения для ситуаций из одного и того же множества.

Втеории управления такой подход получил название «уни- фицированного управления», а соответствующие управленче-

ские решения – «типовых решений».

Впроектах, в силу их специфики (каждый проект уника- лен) проблема унификации управления обретает еще боль- шую значимость. Понятно, что априорное ограничение класса возможных управлений, с одной стороны снижает эффектив- ность управления, а с другой стороны – позволяет уменьшить

информационную нагрузку на руководителя проекта и дать ему возможность максимально использовать в новой ситуа- ции, как свой собственный опыт, так и опыт реализации про- ектов, накопленный другими руководителями проектов.

Вобщем случае управление знаниями определяется как процесс систематического и целенаправленного создания,

Методология практической деятельности |

365 |

распространения и применения знаний (информации), имею- щих критическое значение для стратегии и целей организа- ции. Управление знаниями подразумевает две составляющие: организационную и технологическую. Организационная часть – это политика компании в отношении управления знаниями, то есть разнообразные управленческие процедуры, которые позволяют компании сохранять, структурировать, анализировать информацию для того, чтобы эффективно ее использовать в настоящем и будущем. Технологии (в основ- ном – информационные) помогают осуществить эти управ- ленческие процедуры, но не могут их заменить.

Под базой знаний (по управлению проектами) понимают

формализованную и специальным образом организованную в информационной системе управления проектами информа- цию по типовым фрагментам календарно-сетевых графиков проектов, механизмам управления проектами и т.д. Содер- жимое базы знаний оформляется, связывается между собой и представляется таким образом, чтобы с помощью специаль-

ных программных средств его можно было использовать для генерации новых знаний и решений для управления конкрет- ным проектом.

Помимо графиков проведения работ, объектами типиза- ции в управлении проектами выступают [32]: процедуры принятия решений, роли участников проектов, структуры проектов, этапы жизненного цикла проектов, процессы взаи- модействия и результаты деятельности исполнителей.

Типовые роли участников проектов – выделенные образы типовых элементов организационной системы (например, руководитель проекта, исполнитель и т.д.), имеющие свою

стратегию и выполняющие определенные действия в рамках реализации проекта.

График реализации работ каждого проекта по-своему уникален, но может состоять во многом из уже отработанных фрагментов, сохраненных в базе знаний по управлению про- ектами.

366 |

Глава 3 |

Под типовыми структурами проектов понимаются базо- вые структуры: структура декомпозиции работ, организаци- онная структура, структура ресурсов (см. выше), а также множественные вспомогательные структуры, например, структура статей затрат проекта, структуры кодирования. Типизация структур проекта – важнейший элемент организа- ции управления проектами в любой современной компании,

позволяющий сокращать затраты на планирование и контроль проектов, сравнивать разнородные проекты между собой, готовить необходимые аналитические отчеты по ходу выпол- нения проектов и т.д.

Выделение стандартных этапов жизненного цикла проек-

тов и условий переходов между ними позволяют компании принимать обоснованные управленческие решения на всех этапах жизненного цикла проектов, оптимизируя ресурсы, сохраняя накопленный опыт. Наличие типовых процессов позволяет организовывать взаимодействие множества участ- ников проектов, устанавливая необходимую последователь- ность их действий и результатов, стандартные входящие и исходящие документы и т.д.

Важный шаг на пути использования типовых решений в управлении проектами – единая терминология, позволяющая

всем участникам проекта одинаково трактовать термины и определения управления проектами.

Еще одним средством типизации служит классификация (см. описание общих подходов к классификации выше).

Описание успешных практик по управлению проектами помогает оценить возможность использования тех или иных методов и механизмов при реализации подобных проектов и с успехом применять их.

Обучение – один из способов внедрения типовых реше- ний. Обучение на примере типового решения пройдет быст- рее, и участник проекта будет готов применять полученные навыки на практике для всех подобных проектов. Содержа- тельно, задача выбора типовых ситуаций заключается в сле- дующем: требуется обучить менеджера принимать решения в

Методология практической деятельности |

367 |

таких ситуациях, которые являются «типичными» для множе-

ства возможных ситуаций в смысле критерия минимальности потерь эффективности при использовании наиболее «близко- го» типового решения.

Современные информационные системы управления проектами также являются способом внедрения типовых решений в управлении проектами. Настроив информацион- ную систему соответствующим образом, прописав в ней процедуры, внеся типовые структуры проектов, разработав специализированные аналитические отчеты, сужают круг допустимых решений для участников, побуждая их использо- вать готовые типовые решения.

3.5. Проекты и научные исследования

Как внимательный Читатель мог заметить, логика по-

строения проекта в практической деятельности во многом схожа с логикой построения научного исследования. Да, действительно, это так. Есть сходные черты, но есть и разли- чия. Но, прежде чем разобрать и те, и другие, рассмотрим причинную взаимосвязь этих явлений.

За последние годы во многих отраслях народного хозяй-

ства стремительно вырос интерес практических работников к проведению научных исследований. Достаточно привести такой факт: если в 1992 г., например, по педагогическим наукам было защищено 25 докторских и около 150 кандидат- ских диссертаций, то в 2005 г. по тем же наукам было защи- щено более 300 докторских и 3000 кандидатских диссерта- ций. Таким образом, за десять лет рост составил более чем в 10 раз! Аналогичный рост произошел по экономическим, юридическим, медицинским и ряду других наук. Рост чудо- вищный. Рост, которого во все предшествующие периоды

истории вряд ли знала хоть одна отрасль научного знания хотя бы в одной стране. Причем, в подавляющем большинст-

ве диссертации сегодня защищают именно практические

368 |

Глава 3 |

работники: учителя и преподаватели, врачи, финансисты, экономисты, руководители организаций, фирм, предприятий, учреждений, работники различных органов управления и т.д. И, как правило, защищают по результатам реализованных проектов. Таким образом, проекты и научные исследования стали тесно взаимосвязаны.

Эта взаимосвязь имеет вполне объективную причину. За-

ключается она в общемировой тенденции сближения науки и практики. Ведь сейчас, действительно, во всем мире наука и практика стремительно движутся навстречу друг другу. И для этого есть серьезные объективные обстоятельства – как для науки, так и для практики.

Для науки. За последние десятилетия существенно из- менилась роль науки (в самом широком смысле) по отноше- нию к общественной практике (также понимаемой в самом широком смысле). Дело в том, что с XVIII века до середины XX века в науке открытия следовали за открытиями, а прак- тика следовала за наукой, «подхватывая» эти открытия и реализуя их в общественном производстве – как материаль- ном, так и духовном. Но затем этот этап резко оборвался –

последним крупным научным открытием было создание лазера (СССР, 1956 г.). Постепенно, начиная с этого момента, наука стала все больше «переключаться» на технологическое совершенствование практики: понятие «научно-техническая революция» сменилось понятием «технологическая револю- ция», а также, вслед за этим появилось понятие «технологи- ческая эпоха» и т.п. Основное внимание ученых переключи- лось на развитие технологий. Возьмем, к примеру, стремительное развитие компьютерной техники и компью- терных технологий. С точки зрения «большой науки» совре-

менный компьютер по сравнению с первыми компьютерами 40-х гг. XX в. ничего нового не содержит. Но неизмеримо уменьшились их размеры, увеличилось быстродействие,

появились языки непосредственного общения человека с компьютером и т.д. – то есть стремительно развиваются тех- нологии. Таким образом, наука как бы переключилась больше

Методология практической деятельности |

369 |

на непосредственное обслуживание практики. Появилось даже понятие «практико-ориентированная наука».

Для практики. Как уже говорилось выше (см. раздел 1.1), в общественной практике также примерно в то же время, может быть лет на двадцать позже, произошли коренные изменения – к этому времени была, в основном, решена глав- ная проблема, довлевшая над всем человечеством на протя- жении всей истории – проблема голода. Человечество впер- вые за всю историю смогло накормить себя (в основном), а также создав для себя благоприятные бытовые условия (опять же – в основном). И тем самым был обусловлен переход

человечества в совершенно новую эпоху своего развития (подробно об этом см. в [164]). За это короткое время в Мире произошли огромные деформации – политические, экономи- ческие, общественные, культурные и т.д. И, в том числе, одним из признаков этой новой эпохи стали нестабильность, динамизм политических, экономических, общественных, правовых и других ситуаций. Все в мире стало постоянно и стремительно изменяться. И, следовательно, практика должна

постоянно перестраиваться применительно к новым и новым условиям. И, таким образом, инновационность практики становится атрибутом времени.

Если раньше, еще несколько десятилетий назад в услови-

ях относительно длительной стабильности образа жизни общественная практика, практические работники – инжене- ры, агрономы, врачи, учителя, технологи и т.д. – могли спо- койно ждать, пока наука, ученые (а также, в былые времена в

СССР, и центральные органы власти) разработают новые рекомендации, а потом их апробируют в эксперименте, а

потом конструкторы и технологи разработают и апробируют соответствующие конструкции и технологии, и лишь потом дело дойдет до массового внедрения в практику, то такое ожидание сегодня стало бессмысленным. Пока все это про- изойдет, ситуация изменится коренным образом. Поэтому практика, естественно и объективно устремилась по другому пути – практические работники стали создавать инновацион-