Методология

.pdf330 |

Глава 3 |

другой строны, механизм управления определяет механизм функционирования; при необходимости меняет, «переключа- ет» механизм функционирования с одного на другой, на тре- тий и т.д. (см., например, [172]).

Нередко в публикациях рефлексию отождествляют с та- кой фундаментальной категорией кибернетики, как «обрат- ная связь» . Но, наверное, в отношении человека и социаль- ных систем понятие рефлексии шире. Оно, естественно, поглощает в себя понятие обратной связи (является иерархи- ей контуров обратной связи). То есть, если обратная связь позволяет системе, в том числе сложной системе, в том числе биологической, социальной системе, функционировать в заданном или самой ею установленном режиме, не меняя при этом своего состава, структуры и функций, то рефлексия дает возможность системе на основе предшествующего накоплен- ного опыта порождать свои новые, ранее не имевшиеся у нее свойства, качества.

Рефлексия имеет большое значение для развития как от- дельной личности, так и коллективов, социальных общно- стей:

–во-первых, рефлексия приводит к целостному пред- ставлению, знанию о целях, содержании, формах, способах и средствах своей деятельности;

–во-вторых, позволяет критически отнестись к себе и своей деятельности в прошлом, настоящем и будущем;

–в третьих, делает человека, социальную систему субъ- ектом своей активности.

Анализируя различия в подходах к проблеме рефлексии,

впервую очередь необходимо отметить наличие двух тради- ций в трактовке рефлексивных процессов (см. также раздел

2.3.3):

–рефлексивный анализ собственного сознания и дея- тельности субъектом (индивидуальным или коллективным, социальным) – рефлексия первого рода, так называемая ав-

торефлексия;

Методология практической деятельности |

331 |

– рефлексия как понимание межличностного (межсубъ- ектного) общения: как понимание одним субъектом другого субъекта, а также как выяснение того, как другой субъект, другие люди знают и понимают «рефлексирующего», его личностные особенности, эмоциональные реакции и когни- тивные (познавательные) представления – рефлексия второго рода.

Для понимания смысла рефлексии второго рода можно в качестве, так сказать, классического примера привести слова припева популярной эстрадной песни:

Я обернулся посмотреть – Не обернулась ли она, Чтоб посмотреть, Не обернулся ли я.

Или же другой пример – классическая древняя задача о мудрецах и колпаках, – случай, когда правильные собствен- ные умозаключения можно сделать, если встать на позицию других участников и проанализировать их возможные раз- мышления.

Рефлексивные отношения субъектов широко использу- ются в военном деле, в теории игр (какие решения необходи- мо применять игроку с учетом того, что будет думать его противник о его возможных решениях) [174], в теории управ-

ления (рефлексивные |

стратегии |

– см., |

например, |

[55, 66, 125, 173, 174]), в |

экономике, |

где, в |

частности, |

Дж. Соросом разработана теория рефлексивности поведения финансистов [228] и т.д.

Для методологии практической деятельности, в первую очередь, важны рефлексивные процессы первого рода, авто- рефлексия.

При этом необходимо отметить очевидный парадокс, сложившийся на сегодняшний день: мы имеем множество работ о том, как учить рефлексии – учащихся, студентов, специалистов – см., например, (см., например, [30, 239 и др.]) Но сама рефлексия как особый вид деятельности, ее состав, структура, содержание, методы, средства изучены крайне

332 Глава 3

недостаточно. Этот парадокс становится еще ярче в сравне- нии с огромным опытом проектирования систем, накоплен- ным в самых разнообразных областях науки и практики (см. подраздел 3.3.1).

Общими психологическими механизмами рефлексии (движение в рефлексивном плане) являются: остановка, фик- сация, отстранение, объективация, оборачивание (Н.Г. Алексеев [2], И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов [230], А.А. Тюков [240] и др.).

–Остановка. Прекращение содержательной деятельно- сти в ситуации, связанное с исчерпанием возможностей ее разрешения. Ситуация воспринимается как неразрешимая в данных условиях, так как прежний опыт не может обеспечить положительные результаты. Попытки решить проблему из- вестными способами неэффективны, поэтому они прекраща- ются как бессмысленные;

–Фиксация. Анализ хода и результатов предшествующей работы и формирования суждений;

–Отстранение. Изучение «себя действующего» в от- страненной позиции. Реализуется способность видеть свои действия в зависимости от произвольно выбранной ситуации;

–Объективизация. Анализ своих действий в системе су- ществующих или возможных условий. Восстановление про- шлого опыта и конструирование образа собственного буду- щего. Отслеживание причин и возможных последствий своих действий. Переконструирование образа ситуации;

–Оборачивание. Возвращение к начальной ситуации, но

сновой позиции и с новыми возможностями.

При этом необходимо отметить, что движение в рефлек- сивном имеет, естественно, циклический характер и проходит многократные итерации (повторения).

Естественно, для проведения рефлексивного анализа в соответствии с приведенной выше схемой движения в реф- лексивном плане от специалиста-практика требуется целый комплекс умений:

Методология практической деятельности |

333 |

–умение осуществлять контроль своих действий – как проективных, так и технологических;

–контролировать логику развертывания своей мысли (суждения);

–определять последовательность и иерархию этапов дея- тельности, опираясь на рефлексию над опытом своей про- шлой деятельности через поиск ее оснований, причин, смыс- ла;

–умение видеть в известном – неизвестное, в очевидном

–неочевидное, в привычном – непривычное, то есть умение видеть противоречие, которое только и является причиной движения мысли;

–умение осуществлять диалектический подход к анализу ситуации, встать на позиции разных «наблюдателей»;

–преобразовывать объяснение наблюдаемого или анали- зируемого явления в зависимости от цели и условий.

При построении и реализации коллективных проектов широко применяется метод рефлексивных по своей природе организационно-деятельностных игр [53, 54 и др.].

Рефлексивные процессы, естественно, постоянно прони- зывают всю деятельность специалиста-практика, коллектива и т.д. по проектированию и реализации систем.

В заключение настоящего раздела авторы с сожалением должны констатировать, что описанный выше в обобщенном виде опыт проектирования и реализации систем, накоплен- ный в разных странах и в разных областях деятельности, во многих сферах народного хозяйства нашей страны использу- ется редко, а подчас и вовсе не используется. В подавляющем большинстве случаев так называемые «целевые комплексные программы» как на федеральном уровне – и правительствен- ном и ведомственном, так и на региональном и муниципаль- ном уровнях представляют собой декларацию общих целей, подкрепленную традиционными «планами мероприятий», в которых назначены сроки и не связанные между собой ответ- ственные ведомства, организации и т.п. Планы мероприятий выполняются по пунктам порознь (быть может, существует

334 |

Глава 3 |

другой вариант, обладающий более высокой эффективно- стью?). Соответствие задач и мероприятий целям не обосно- вывается (где гарантия, что предлагаемый набор мероприятий позволит достичь цели?). Критерии эффективности (оценки степени достижения цели) отсутствуют. Итогов никто не подводит (не говоря уже о рефлексии). И в результате по окончании работ для всех остается недоуменный вопрос: а что же дала реализация такой программы?! Все «ушло в пе- сок».

И каждый раз очередные «реформы», «национальные проекты» и т.д. и т.п.: ЖКХ, образования, здравоохранения, строительства доступного жилья и т.д. и т.п. начинаются как бы «с нуля».

Таким образом, мы рассмотрели в рамках проектно-

технологического типа организационной культуры полный цикл организации практической деятельности: от выявления проблемы до реализации проекта, его оценки и рефлексии (сравнительный анализ организации научной, практической, а также других видов деятельности приведен в главе 7 и Табл. 15 – Табл. 17). Осталось описать, как происходит управление проектами.

3.4. Управление проектами

Сначала рассмотрим специфику управления (управленче- ской деятельности как разновидности практической деятель- ности) – раздел 3.4.1, а затем – управление проектами в орга- низации (раздел 3.4.2).

3.4.1. Методология и теория управления

Переходя к разговору об управлении проектами, нужно установить соответствие между методологией и управлением.

Методология практической деятельности |

335 |

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что, так как методо- логия является учением, то и соответствие будет рассматри- ваться между методологией и теорией управления – учением об эффективных методах, формах и средствах управления.

Определим, что понимается под управлением. Для этого приведем ряд распространенных определений:

Управление – «элемент, функция организованных систем различной природы: биологических, социальных, техниче- ских, обеспечивающая сохранение их определенной структу- ры, поддержание режима деятельности, реализацию про- граммы, цели деятельности. [254, С. 704; 227, С. 1252]».

Управление – «направление движением кого/чего-нибудь, руководство действиями кого-нибудь» [223, С. 683].

Управление – «воздействие на управляемую систему с целью обеспечения требуемого ее поведения» [172, С. 9].

Существует и множество других определений, в соответ- ствии с которыми управление определяется как: элемент, функция, воздействие, процесс, результат, выбор и т.п.

Мы не будем претендовать на то, чтобы дать еще одно определение, а лишь подчеркнем, что, если управление осу- ществляет субъект63, то управление следует рассматривать как деятельность. Такой подход: управление – вид практи-

ческой деятельности64 (управленческая деятельность),

многое ставит на свои места – объясняет «многогранность»

63Этим исключаются из рассмотрения ситуации, в которых управление осуществляет техническая система (так как деятельность имманентна только человеку).

64Трактовка управления как одной из разновидностей практической деятельности кажется неожиданной. Ведь управление традиционно воспринимается как нечто «высокое» и очень общее, однако деятель- ность управленца организована так же (по тем же общим законам), как и деятельность любого специалиста-практика: учителя, врача, инжене- ра и т.д. Более того, иногда «управление» (управленческая деятельность) и «организация» (как процесс, то есть деятельность по обеспечению свойства организации) рассматриваются рядоположенно, но и в этом случае методология как учение об организации определяет общие законо- мерности управленческой деятельности.

336 |

Глава 3 |

управления и примиряет между собой различные подходы к определению этого понятия.

Поясним последнее утверждение. Если управление – это деятельность, то осуществление этой деятельности является функцией управляющей системы, процесс управления соот- ветствует процессу деятельности, управляющее воздействие – ее результату и т.д.

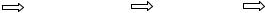

Итак, если методология – учение об организации дея- тельности, а управление – вид практической деятельности, то этот вид деятельности должен быть организован в соответст- вии с общими для любой практической деятельности законо- мерностями, то есть, должен иметь свои фазы, стадии и эта- пы, свою логическую и временную структуру, свои характеристики (см. Рис. 24, отражающий специфику таких этапов управленческой деятельности как построение модели, оптимизация и выбор).

Подробно анализировать управленческую деятельность мы не будем – это потребует написания отдельной моногра- фии. Подчеркнем лишь следующую («рефлексивную» по отношению к методологии) специфику управления: если осуществляется управление субъектом (индивидуальным или коллективным), то оно заключается в организации его деятельности, которая, опять же, подчиняется закономерно- стям, общим в рамках методологии для любой деятельности.

Другими словами, в организационных (социально- экономических) системах (где и управляющий орган и управ- ляемая система являются субъектами – см. Рис. 23) управле-

ние является деятельностью по организации деятельности.

Уровень рефлексии можно наращивать и дальше: с одной стороны, в многоуровневой системе управления деятельность топ-менеджера можно рассматривать как деятельность по организации деятельности его непосредственных подчинен- ных, которая заключается в организации деятельности их подчиненных и т.д. С другой стороны, многочисленная армия консультантов (речь идет, прежде всего, об управленческом

Методология практической деятельности |

337 |

консалтинге – быстро разросшемся в последние годы инсти- туте консультантов, консалтинговых, аудиторских и других фирмах) представляет собой специалистов по организации управленческой деятельности. С этой точки зрения «методо- логом» является и ученый – специалист по методологии, и специалист-практик (управленец, консультант), занимаю- щийся организацией деятельности других людей, их групп и коллективов65.

Установив «соответствие» между методологией и теори- ей управления, опишем кратко общую постановку и техноло- гию решения задач управления.

Постановка и технология решения задач управле-

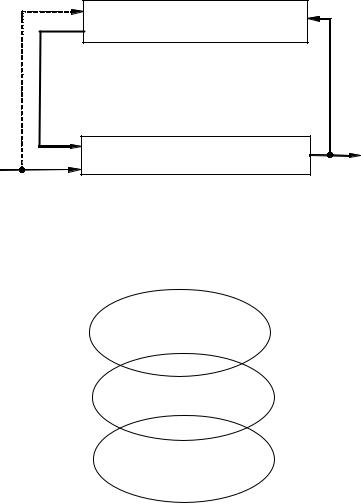

ния. Обсудим качественно общую постановку задачи управ- ления некоторой системой. Пусть имеется управляющий орган (субъект управления) и управляемая система (объект управления). Состояние управляемой системы зависит от внешних воздействий, воздействий со стороны управляющего органа (управления) и, быть может (если объект управления активен, то есть также является субъектом), действий самой управляемой системы – см. Рис. 22. Задача управляющего органа заключается в том, чтобы осуществить такие управ- ляющие воздействия (жирная линия на Рис. 22), чтобы с учетом информации о внешних воздействиях (пунктирная линия на Рис. 22) обеспечить требуемое с его точки зрения состояние управляемой системы.

Отметим, что приведенная на Рис. 22 так называемая входо-выходная структура является типичной для теории управления, изучающей задачи управления системами раз- личной природы.

На Рис. 22 представлен простейший двухуровневый «кирпичик» структуры любой сложной многоуровневой иерархической системы управления. Действительно, напри- мер, в технических системах техническая система управляет технической системой – см. Рис. 23. В человеко-машинных

65 Такое широкое определение охватывает и содержание деятельности «методологов» – последователей Г.П. Щедровицкого.

338 |

Глава 3 |

системах человек (субъект управления) осуществляет управ- ление технической системой. В организационных системах люди руководят людьми.

УПРАВЛЯЮШИЙ ОРГАН (СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ)

Состояние Управление управляемой системы

УПРАВЛЯЕМАЯ СИСТЕМА (ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ)

Внешние воздействия

Рис. 22. Структура системы управления

Организационные системы

Человеко-машинные системы

Технические системы

Рис. 23. Виды систем в зависимости от субъекта

и объекта управления

Методология практической деятельности |

339 |

Если подойти чуть более формально, то можно считать, что предпочтения управляющего органа, описываемые кри-

терием эффективности функционирования управляемой системы (см. Рис. 15, а также обсуждение процессов оценки и выбора критериев выше в разделе 3.3.1), зависят от состоя- ния управляемой системы и, быть может, от самих управ- ляющих воздействий. Если известна зависимость состояния управляемой системы от управления (а для поиска и исследо- вания этой зависимости субъект управления может использо- вать ту или иную модель объекта управления – см. обсужде- ние моделирования выше), то получаем зависимость

эффективности функционирования управляемой системы от управляющих воздействий. Этот критерий называется крите-

рием эффективности управления. Следовательно, задача управления формально может быть сформулирована сле- дующим образом: найти допустимые управляющие воздейст- вия, имеющие максимальную эффективность (такое управле- ние называется оптимальным управлением). Для этого нужно решить задачу оптимизации – осуществить выбор оптималь- ного управления (оптимальных управляющих воздействий).

Итак, получаем, что этапы моделирования, оценки, опти- мизации и выбора (общие для любой практической деятель- ности – см. выше раздел 3.3.1) в рамках управленческой дея-

тельности связаны единой логикой постановки и решения задачи управления – см. Рис. 24.

Моделирование |

|

Оценка |

|

Оптимизация |

|

Выбор |

|

|

Критерий |

|

|

|

|

Модель |

|

эффективности |

|

Критерий |

|

Оптимальное |

управляемой |

|

функционирования |

|

эффективности |

|

|

|

|

|

управление |

|||

системы |

|

управляемой |

|

управления |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

системы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 24. Логика постановки и решения задачи управления