- •2. Ответы на вопросы для собеседования:

- •1.Основные принципы гемодинамики.

- •2.Функции разных видов кровеносных сосудов.

- •3. Линейная и объемная скорости кровотока, соотношение между ними в разных сосудах.

- •4.Артериальное давление (ад) крови. Факторы, определяющие величину ад.

- •5. Волны артериального давления 1-го, 2-го, 3-го порядка, их происхождение.

- •6. Неинвазивные методы измерения ад. Аускультативный метод н.С. Короткова.

- •7. Систолическое, диастолическое, пульсовое и среднее динамическое ад. Их нормативы.

- •8. Артериальный пульс. Характеристики пальпаторной оценки артериального пульса.

- •10.Функции венозных сосудов. Факторы венозного возврата крови к сердцу.

- •2 Группы факторов

- •11.Венный пульс (флебограмма). Происхождение зубцов флебограммы.

- •12. Регионарное кровообращение. Факторы объемной скорости кровотока в сосудах органов.

- •13. Коронарное кровообращение.

- •14. Мозговое кровообращение и его регуляция.

- •15. Легочное кровообращение.

- •16. Движение крови в капиллярах. Микроциркуляция.

- •17. Механизм обмена жидкости между кровью, межклеточным пространством и лимфой.

- •18. Функции лимфатической системы. Лимфообразование и механизм лимфообращения.

- •20. Механизм лимфообращения

- •3. В условиях длительного постельного режима у пациентов возникает опасность развития отека легких.

- •5. В течение 1-2 часов после приема обильной пищи у практически здорового человека появляется чувство сонливости и снижается умственная работоспособность.

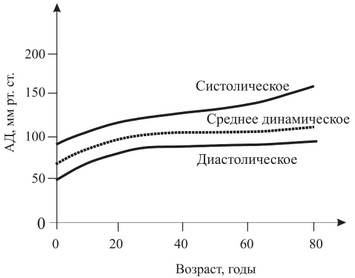

7. Систолическое, диастолическое, пульсовое и среднее динамическое ад. Их нормативы.

Давление, оказываемое на стенку артерии находящейся в ней кровью, называется артериальным давлением. Его величина обусловлена силой сердечных сокращений, притоком крови в артериальную систему, объемом сердечного выброса, эластичностью стенок сосудов, вязкостью крови и рядом других факторов. Различают систолическое и диастолическое артериальное давление.

Систолическое артериальное давление — максимальная величина давления, которое отмечается в момент сердечного сокращения.

Диастолическое давление — наименьшее давление в артериях при расслаблении сердца.

Разность между систолическим и диастолическим давлением называется пульсовым давлением.

Среднее динамическое давление представляет собой давление, при котором в отсутствие пульсовых колебаний наблюдается такой же гемодинамический эффект, как и при естественном колеблющемся давлении крови. Давление в артериях во время диастолы желудочков не падает до нуля, оно поддерживается благодаря упругости артериальных стенок, растянутых во время систолы.

Рис. 5. Факторы, определяющее среднее артериальное давление

Если поднять давление в манжете выше уровня систолического артериального давления, то манжета полностью перекрывает просвет артерии и кровоток в ней прекращается. Звуки при этом отсутствуют. Если теперь постепенно выпускать воздух из манжеты, то в момент, когда давление в ней станет чуть ниже уровня систолического артериального, кровь при систоле преодолевает сдавленный участок. Удар о стенку артерии порции крови, движущейся с большой скоростью и кинетической энергией через сдавленный участок, порождает звук, слышимый ниже манжеты. То давление в манжете, при котором появляются первые звуки в артерии, соответствует максимальному, или систолическому, давлению. При дальнейшем снижении давления в манжете наступает момент, когда оно становится ниже диастолического, кровь начинает проходить по артерии как во время систолы, так и во время диастолы. В этот момент звук в артерии ниже манжеты исчезает. По величине давления в манжете в момент исчезновения звуков в артерии судят о величине минимального, или диастолического, давления.

Максимальное давление в плечевой артерии у взрослого здорового человека в среднем равно 105-120 мм рт. ст., а минимальное — 60-80 мм рт. ст. Повышение артериального давления приводит к развитию гипертонии, понижение — к гипотонии.

8. Артериальный пульс. Характеристики пальпаторной оценки артериального пульса.

Артериальным пульсом называют ритмические колебания стенки артерии, обусловленные повышением давления в период систолы. Пульсацию артерий можно легко обнаружить прикосновением к любой доступной ощупыванию артерии: лучевой (a. radialis), височной (a. temporalis), наружной артерии стопы (a. dorsalis pedis) и др. Пульсовая волна, или колебательное изменения диаметра или объема артериальных сосудов, обусловлена волной повышения давления, возникающей в аорте в момент изгнания крови из желудочков. В это время давление в аорте резко повышается и стенка ее растягивается. Волна повышенного давления и вызванные этим растяжением колебания сосудистой стенки с определенной скоростью распространяются от аорты до артериол и капилляров, где пульсовая волна гаснет. Скорость распространения пульсовой волны не зависит от скорости движения крови. Максимальная линейная скорость течения крови по артериям не превышает 0,3—0,5 м/с, а скорость распространений пульсовой волны у людей молодого и среднего возраста при нормальном артериальном давлении и нормальной эластичности сосудов равна в аорте 5,5—8,0 м/с, а в периферических артериях — 6,0—9,5 м/с. С возрастом по мере понижения эластичности сосудов скорость распространения пульсовой волны, особенно в аорте, увеличивается.

Исследование пульса, как пальпаторное, так и инструментальное, посредством регистрации сфигмограммы дает ценную информацию о функционировании сердечно-сосудистой системы. Это исследование позволяет оценить как сам факт наличия биений сердца, так и частоту его сокращений, ритм (ритмичный или аритмичный пульс). Колебания ритма могут иметь и физиологический характер. Так, «дыхательная аритмия», проявляющаяся в увеличении частоты пульса на вдохе и уменьшении при выдохе, обычно выражена у молодых людей. Напряжение (твердый или мягкий пульс) определяют по величине усилия, которое необходимо приложить для того, чтобы пульс в дистальном участке артерии исчез. Напряжение пульса в определенной мере отображает величину среднего АД. 9.Сфигмограмма. Происхождение компонентов сфигмограммы.

Для

детального анализа отдельного пульсового

колебания производят его графическую

регистрацию при помощи специальных

приборов — сфигмографов. В настоящее

время для исследования пульса используют

датчики, преобразующие механические

колебания сосудистой стенки в электрические

изменения, которые и регистрируют.

В

пульсовой кривой (сфигмограмме) аорты

и крупных артерий различают две основные

части — подъем и спад. Подъем кривой —

анакрота — возникает вследствие

повышения АД и вызванного этим растяжения,

которому подвергаются стенки артерий

под влиянием крови, выброшенной из

сердца в начале фазы изгнания. В конце

систолы желудочка, коща давление в нем

начинает падать, происходит спад

пульсовой кривой — катакрота. В тот

момент, когда желудочек начинает

расслабляться и давление в его полости

становится ниже, чем в аорте, кровь,

выброшенная в артериальную систему,

устремляется назад к желудочку; давление

в артериях резко падает и на пульсовой

кривой крупных артерий появляется

глубокая выемка — инцизура. Движение

крови обратно к сердцу встречает

препятствие, так как полулунные клапаны

под

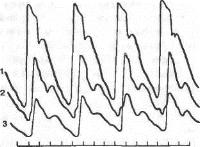

Рис. 7.19. Сфигмограммы сонной

(1), лучевой (2) и пальцевой (3) артерий,

записанные синхронно.

влиянием

обратного тока крови закрываются и

препятствуют поступлению ее в сердце.

Волна крови отражается от клапанов и

создает вторичную волну повышения

давления, вызывающую вновь растяжение

артериальных стенок. В результате на

сфигмограмме появляется вторичный, или

дикротический, подъем. Формы кривой

пульса аорты и отходящих непосредственно

от нее крупных сосудов, так называемого

центрального пульса, и кривой пульса

периферических артерий несколько

отличаются (рис. 7.19).

влиянием

обратного тока крови закрываются и

препятствуют поступлению ее в сердце.

Волна крови отражается от клапанов и

создает вторичную волну повышения

давления, вызывающую вновь растяжение

артериальных стенок. В результате на

сфигмограмме появляется вторичный, или

дикротический, подъем. Формы кривой

пульса аорты и отходящих непосредственно

от нее крупных сосудов, так называемого

центрального пульса, и кривой пульса

периферических артерий несколько

отличаются (рис. 7.19).