- •Глава 3 врачевание и медицина античного средиземноморья

- •8 Сорокина

- •Мифология и врачевание

- •Врачевание крито-ахейского периода

- •Врачевание предполисного периода

- •Врачевание полисного периода

- •Медицина классического периода

- •Врачебные школы

- •9 Сорокина

- •Гиппократ

- •«Гиппократов сборник»

- •Врачебная этика в Древней Греции

- •Медицина эллинистического периода

- •История

- •Философские основы

- •Александрийский мусейон и медицина

- •Медицина в древнем риме История

- •Врачевание в царский период

- •Медицина периода Республики

- •Начала организации медицинского дела

- •Становление военной медицины

- •Развитие медицинских знаний

- •Гален: его учение и галенизм

- •Вопросы для самоконтроля

Философские основы

Большое значение для развития естественно-научного знания того времени имело учение крупнейшего древнегреческого философа и мыслителя Аристотеля из Стагиры (Aristoteles, 384 — 322 гг. до н.э.) — «эпоха Александра была эпохой Аристотеля» (К.Маркс). Отец Аристотеля был придворным врачевателем македонского царя и считал себя потомком Махаона. В возрасте 17 лет Аристотель вступил в Академию Платона, где в течение 20 лет был слушателем, преподавателем и равноправным членом содружества философов-платоников. После смерти Платона Аристотель оставил Академию и много путешествовал, затем в течение трех лет был учителем Александра Македонского. В 335 г. до н.э. Аристотель основал свою самую знаменитую в то время школу перипатетиков (греч. peripatos — место для прогулок).

1 История Древней Греции: Учебник для вузов / Под ред. В. И. Кузищина. и доп. — М.: Высш. шк., 2001. — С. 355.

3-е изд., перераб.

143

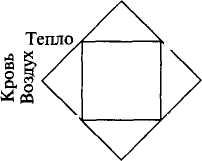

Рис. 66. Аристотель и его представления о соотношении четырех первоначал и четырех телесных соков. Бюст римского времени. Бронза. Рим. Национальный музей терм

Желтая желчь Огонь

Сухость \

В своих натурфилософских воззрениях

Аристотель как бы соединил

положения учения Демокрита с

философией Платона. Он принял платоновскую

«идею» (и вместе с тем

пытался преодолеть ее), так же как

принял и механистический материализм

Демокрита. Однако атомистика

Демокрита не могла объяснить

его телеологию (греч. teleologia;

от

telos

—

цель), т.е. целесообразную

организованность живых существ.

Позднее перипатетики развивали

каузальные

(лат.

causalis;

от

causa

— причина),

т.е. причинно-следственные

принципы вместо телеологических.

Их представления о

природе нарушали сложившиеся представления

о боге.

своих натурфилософских воззрениях

Аристотель как бы соединил

положения учения Демокрита с

философией Платона. Он принял платоновскую

«идею» (и вместе с тем

пытался преодолеть ее), так же как

принял и механистический материализм

Демокрита. Однако атомистика

Демокрита не могла объяснить

его телеологию (греч. teleologia;

от

telos

—

цель), т.е. целесообразную

организованность живых существ.

Позднее перипатетики развивали

каузальные

(лат.

causalis;

от

causa

— причина),

т.е. причинно-следственные

принципы вместо телеологических.

Их представления о

природе нарушали сложившиеся представления

о боге.

и

о.

U

Влажность

Холод

Вода Флегма

Аристотель верил в бессмертие души, что позднее было использовано средневековой схоластикой (см. с. 257). По его представлениям Земля покоится в центре Вселенной, которая вечна. В земной природе существует иерархия разных

форм субстанций (от минералов до человека); все они состоят из огня, воздуха, воды и земли (рис. 66) и являются вечными и неизменными.

Труды Аристотеля по логике, политике, риторике, психологии, этике, физике, математике, астрономии, зоологии, естественной истории, сравнительной анатомии животных и медицине представляют энциклопедию античной науки конца классического периода. Они оказали огромное влияние на философские направления эпохи эллинизма, Средневековья и Нового времени.

Александрийский мусейон и медицина

Эпоха эллинизма явилась периодом систематизации знаний, накопленных в течение предшествовавших тысячелетий, и временем новых достижений и открытий. «Эпоха эта, — писал С. Г. Ковнер, — знаменательна не столько гениальным полетом человеческого духа, свойственным юношескому возрасту человечества, сколько тщательным собиранием и сортировкой добытых до сих

144

пор

данных и упорядочением, сравнением и

осмыслением накопленного до сих

пор материала»1.

пор

данных и упорядочением, сравнением и

осмыслением накопленного до сих

пор материала»1.

В этот период центры греческой науки и образования переместились на Восток — в Александрию, Пергам, Антиохию, Селевкию, Тир.

В эпоху эллинизма средние и высшие слои населения получали образование в школах и гимнасиях, которые содержались на городские средства. Гимнасии представляли закрытые корпоративные школы для городской аристократии. Существовали гимнасии для детей, эфебов (18 — 20 лет), «новых граждан» (от 20 лет) и др. Физическое воспитание и военная подготовка перестали в них быть основными дисциплинами — ученики изучали предметы «общего образования», которые стали предшественниками будущего средневекового цикла «семи свободных искусств-» (грамматика, риторика и диалектика — искусство спора и рассуждения, геометрия, арифметика, музыка, астрономия). В эпоху эллинизма термин «свободные искусства» подразумевал «общее образование» эллина, которое отличает свободного человека от раба или варвара, а также от тех, кто работает за плату2.

К царским дворам стали приглашать крупных ученых. Их содержали за счет государственной казны. В результате в центрах эллинистического мира на Западе и на Востоке (в Афинах и Пергаме, в Сиракузах и Антиохии) сложились мощные коллективы ученых. Среди них крупнейшим культурным и научным центром стала Александрия — столица эллинистического Египта. Еще при Александре Македонском во главе Египта был поставлен Птолемей сын Лага, полководец и политик, ставший основателем новой династии, которая правила в Египте почти три столетия.

Учитывая экономические и политические запросы государства, Птолемеи покровительствовали развитию знаний и приглашали в свою столицу греческих ученых, писателей и поэтов из всех стран эллинистического мира. В эпоху эллинизма на 7 млн коренных жителей Египта приходилось около 1 млн греков (греческий язык был официальным языком эллинистического Египта).

При царском дворе Птолемеев были основаны Александрийский мусейон (греч. museion — храм муз; отсюда термин «музей»), посвященный девяти музам, и знаменитое Александрийское хранилище рукописей — Александрийская библиотека — самая большая в древности.

Александрийский мусейон был одним из величайших научных и культурных центров античного мира, объединившим и исследовательскую академию и высшую школу. В мусейоне были помещения для чтения лекций и научных занятий, спальни и столовые, комнаты для отдыха и прогулок. Ученые со всего эллинистического мира жили там на полном царском обеспечении и занимались исследованиями в области философии, астрономии, математики, ботаники, зоологии, медицины, филологии. Каждая область знания имела в Александрийском мусейоне своих выдающихся представителей. Так, в III в до н.э. в Александрии работали математик Евклид, механик и математик Архимед из Сиракуз, астрономы Аристарх с о. Самос и Птолемей родом из Птолемиады в Египте, грамматик Зенодот из Эфеса, первым возглавивший Александрий-

1 Ковнер С. Г. История древней медицины. Ч. 1. Вып. 3. Медицина от смерти Гиппократа до Галена включительно. — Киев, 1888. — С. 682.

2 От глиняной таблички к университету: Учеб. пособие /Под ред. Т.Н.Матулис. — М.: Изд-во РУДН, 1998. - С. 282-283.

10 Сорокина 145

ское хранилище рукописей, и врачеватели Герофил из Халкидона в Малой Азии и Эрасистрат из Кеоса.

При Александрийском мусейоне имелись ботанический и зоологический сады, обсерватории и анатомическая школа. Но главным его сокровищем была богатейшая Александрийская библиотека. Хранитель библиотеки являлся главой всего мусейона и был воспитателем наследника престола. Как уже отмечалось, в начале I в. до н.э. в Александрийской библиотеке насчитывалось около 700 тыс. папирусных свитков. Хранились рукописи в Сарапейоне (греч. Sarapeion) — храме Сараписа, нового греко-египетского бога, культ которого был установлен при Птолемее I, дабы объединить в нем черты главных богов греков и египтян. Храм неоднократно подвергался пожарам. В 47 г. до н.э., когда Юлий Цезарь сжигал свой флот, огонь перекинулся на портовые сооружения города, и Александрийская библиотека сгорела. По распоряжению Антония (в дар царице Клеопатре) была привезена Пергамская библиотека, насчитывавшая около 200 тыс. свитков. Но и она пострадала: частично от пожара 391 г. н.э., частично от рук христиан-фанатиков, которые, уничтожая центры античной культуры, подожгли храм Сараписа. Последние остатки библиотеки погибли в VII—VIII вв. н. э. во время арабских завоеваний.

В эпоху эллинизма потребности более глубокого и точного знания привели к специализации ученых и выделению из философии отдельных отраслей науки. Одной из первых среди них была медицина.

Медицина эпохи эллинизма достигла значительного развития. Она вобрала, с одной стороны, греческую философию и врачебное искусство эллинов, а с другой — тысячелетний эмпирический опыт врачевания и теоретические познания народов Египта, Месопотамии, Индии и других стран Востока.

На этой плодотворной почве бурное развитие получили анатомия и хирургия. Многие выдающиеся достижения в этих областях теснейшим образом связаны с александрийской врачебной школой.

Анатомия (от греч. anatome — рассечение) стала в эпоху эллинизма самостоятельной отраслью медицины. Ее развитию в Александрии в немалой степени способствовал древнеегипетский обычай бальзамирования, а также разрешение Птолемеев анатомировать тела умерших и выполнять живосечения на приговоренных к смертной казни преступниках. По описанию Авла Корнелия Цель-са, Птолемей II Филадельф (285 — 246 гг. до н.э.) разрешил отдавать ученым для вивисекции приговоренных к смертной казни преступников: сначала им вскрывали брюшную полость, потом рассекали диафрагму (после чего сразу же наступала смерть), затем открывали грудную клетку и исследовали расположение и строение органов.

Основателем описательной анатомии в александрийской школе (и в Древней Греции в целом) считается Герофил из Халкидона в Малой Азии (Herophilos, ок. 335 — 260 гг. до н.э.), живший при Птолемее I (323 — 282 гг. до н.э.). Будучи учеником Праксагора с о. Кос, Герофил развивал традиции косской врачебной школы и был сторонником гуморального учения.

Он признается первым греком, начавшим вскрывать человеческие трупы (рис. 67). В труде «Анатомия» Герофил подробно описал твердую и мягкую мозговые оболочки, части головного мозга, и особенно его желудочки (четвертый из которых он считал местом пребывания души), проследил ход некоторых нервных стволов и определил их связь с головным мозгом. Он изучал

146

некоторые внутренние органы: печень, семенной канатик, часть фаллопиевой трубы, двенадцатиперстную кишку (греч. duodenum), которой он впервые дал это название, и др. Многие анатомические структуры до сих пор носят данные Ге-рофилом названия: duodenum, Calamus Scriptorius, Torcular Herophili, Plexus chorioidei, Sinus Venosi и т.д.

Рис. 67. Вверху — медаль Новой медицинской школы (Париж) с изображением Герофила, считающегося первым (греком),

вскрывавшим человеческие трупы.

Внизу — анатомические и хирургические

инструменты эпохи эллинизма

В сочинении «О глазах» Герофил описал стекловидное тело, оболочки и сетчатку, а в трактате «О пульсе» изложил свои представления об анатомии сосудов (описал легочную артерию, дал названия легочным венам) и об артериальном пульсе, который считал следствием деятельности сердца. Это важное открытие было намечено еще Аристотелем и развивалось Праксагором, однако впоследствии было забыто в Западной Европе на долгие века. (Заметим, что в Древнем Китае самое раннее упоминание о пульсе содержится в трактате «Нэй цзин», который датируется приблизительно тем же временем — III в. до н. э.) Однако Герофил частично отошел от позиций своего учителя Праксагора, который считал, что в артериях движется только пневма, — по Герофилу артерии наполнены смесью крови и воздуха1. Впоследствии это положение получило развитие в трудах Галена, который несколько столетий спустя учился в Александрии.

Преемником Герофила был Эрасистрат (Erasfstratos, ок. 330 — ок. 255 гг. до н.э.). Согласно Плинию, он был племянником Аристотеля, родился в городе Юлисе на о. Кеос, медицине обучался у Хрисиппа и Метрадора — известных врачевателей книдской врачебной школы, а затем на о. Кос у последователей Праксагора.

Долгое время Эрасистрат был придворным врачевателем Селевка I Никато-ра (323 — 281 гг. до н.э.), первого правителя царства Селевкидов, а во времена Птолемея II Филадельфа жил и работал в Александрии.

Эрасистрат известен блистательными исследованиями сердца и его клапанов (которым он дал названия); изучением анатомии мозга, мозговых оболо-

1 Nutton V. Medicine in the Greek world, 800— 500 ВС / Western medical tradition, 800 ВС to AD 1800. — Cambridge: University press, 1995. — P. 34.

147

чек и его желудочков, которые определял как вместилище души. (Впоследствии эти представления были развиты в трудах Галена.)

По Эрасистрату, человек подобен машине: сердце — насос, который на входе и выходе контролируют створчатые клапаны; печень, почки и мочевой пузырь — фильтры; развитие организма — механический процесс, который осуществляется через триаду — нервы, вены, артерии. Нервы исходят из мозга (по ним движется душевная пневма, которая обитает в мозге); в венах течет кровь (питательная субстанция), которая формируется из пищи, а в артериях — воздух (жизненная пневма).

Отсюда и произошло их название — в переводе с греческого «артерия» означает «воздушный путь».

Эрасистрат знал, что из открытой артерии сильным потоком идет кровь, но объяснял это тем, что воздух, выходящий из артерии, тотчас замещается кровью, которая поступает в нее из соседних вен по синанастомозам (греч. synanastomosis — соустье; от syn — вместе, stoma — рот). Таким образом, Эрасистрат очень близко подошел к идее соединения вен и артерий в единую систему посредством более мелких сосудов — логическому завершению помешало представление о том, что артерии заполнены воздухом.

По мнению Эрасистрата, кровь может втягиваться в артерии при их повреждении в силу создавшегося вакуума (понятие о вакууме было открыто его современником Strato). Впоследствии Гален считал эту точку зрения нелепой (см. с. 178) и, опровергая ее, повторял опыты Эрасистрата с введением канюли в перевязанную лигатурой артерию с целью обнаружения в ней пульсации крови1.

Эрасистрат отошел от широко распространенного в то время учения о роли соков в организме (от гуморальных представлений гиппократиков) и отдал предпочтение твердым частицам. Он считал, что организм состоит из множества твердых неделимых частиц (атомов), которые движутся по каналам тела: нарушение этого движения в связи с несварением пищи, закупорка просвета сосудов или их переполнение — плетора (греч. plethorra — наполнение) являются причиной болезни. По его мнению, воспаление легких есть результат захождения крови в поврежденные артерии (под действием вакуума) и воспламенения находящейся там пневмы.

Исходя из этих представлений, Эрасистрат направлял лечение на устранение причин застоя: строгая диета, рвотные и потогонные средства, упражнения, массаж, обливания, растирания2; таким образом, была подготовлена почва для методической системы Асклепиада (см. с. 162).

Согласно А. К. Цельсу, Эрасистрат проводил вскрытия умерших больных. Он установил, что в результате смерти от водянки печень становится твердой, как камень, а отравление, вызванное укусом ядовитой змеи, приводит к порче печени и толстого кишечника. Таким образом, Эрасистрат сделал первые шаги по пути к будущей патологической анатомии.

Последователей Эрасистрата называли эразистраторами; их учениками были видные врачи Древнего Рима — Асклепиад, Диоскорид, Соран, Гален.

1 Nutton V. Medicine in the Greek world, 800—500 ВС / Western medical tradition, 800 ВС to AD 1800. — Cambridge: University press, 1995. — P. 35.

2 Guardia J.M. История медицины от Гиппократа до Бруссе и его последователей: Пер. с фр. — Казань, 1892. - С. 12.

148

Хирургия

эпохи эллинизма объединила два мощных

источника: греческую

хирургию,

связанную

в основном с бескровными методами

лечения вывихов, переломов,

ран, и индийскую

хирургию, которой

были известны сложные операции.

Хирургия

эпохи эллинизма объединила два мощных

источника: греческую

хирургию,

связанную

в основном с бескровными методами

лечения вывихов, переломов,

ран, и индийскую

хирургию, которой

были известны сложные операции.

Среди важнейших достижений хирургии александрийского периода — введение перевязки сосудов, использование корня мандрагоры в качестве обезболивающего средства, изобретение катетера (приписывается Эрасистрату), проведение сложных операций на почке, печени и селезенке, ампутация конечностей, лапаротомия (чревосечение) при завороте кишок и асците.

Так, Эрасистрат делал дренирование при эмпиеме, при заболевании печени накладывал лекарства прямо на печень после лапаротомии, спускал асциты и т. п. Таким образом, в области хирургии александрийская школа сделала значительный шаг вперед по сравнению с хирургией классического периода истории Древней Греции (когда не производились вскрытия трупов и не делались полостные операции, а оперативные вмешательства практически сводились к лечению ран и травм).

Эллинистический период явился временем самого плодотворного развития медицины в Древней Греции.

Римские завоевания (I в. до н.э. —ЗО-е гг. н.э.) положили конец самостоятельности эллинистических государств. Политическим, экономическим и культурным центром Средиземноморья стал Рим. Но эллинистическая культура пережила эллинистические государства. Она сохраняла свое влияние в течение нескольких столетий и составила существенную часть той основы, на которой в течение тысячелетий успешно развивались европейская, а вместе с ней мировая культура и медицина.