- •Медицинская микробиология, вирусология, иммунология

- •Раздел 1 Общий курс

- •Принятые сокращения и условные обозначения

- •За несоблюдение правил техники безопасности студент отстраняется от занятия

- •Правила организации и оборудования микробиологической лаборатории. Морфология эукариотов (грибы, простейшие)

- •Оборудование рабочего места На рабочем столе должно быть все необходимое для работы:

- •Морфологические особенности грибов

- •Типы микроскопов и принципы микроскопии; правила работы с микроскопом при использовании иммерсионной системы

- •Световой микроскоп состоит из частей:

- •Системы микроскопии

- •Морфология грибов и методы их изучения

- •Методы изучения

- •Структурные компоненты бактериальной клетки и их функции:

- •Морфология прокариот

- •Техника приготовления препаратов

- •Приготовление мазка

- •Высушивание

- •3. Фиксация

- •4. Окраска

- •2 Этап. Обработка этанолом (дифференциация)

- •3 Этап. Окраска фуксином

- •Методы, используемые для изучения нативных препаратов

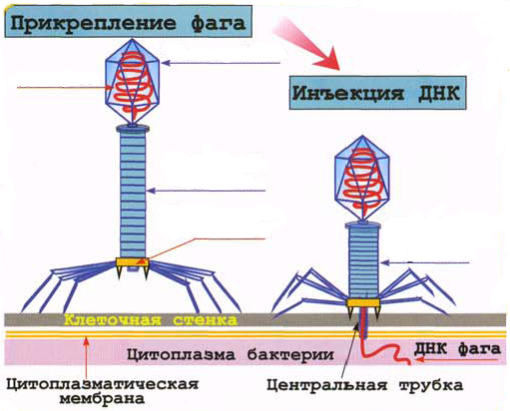

- •Взаимодействие бактериофага с оболочкой бактерии

- •Методы выявления актиномицет

- •Методы выявления спирохет (трепонем, боррелий, лептоспир)

- •Методы выявления микоплазм

- •Методы выявления хламидий

- •Методы выявления риккетсий

Взаимодействие бактериофага с оболочкой бактерии

Опишите строение бактериофагов.

Перечислите основные биологические свойства

В ывод:

Теоретическая справка

к Работе № 1

Методы выявления актиномицет

По химическому составу оболочка актиномицетов близка к оболочке бактерий, поэтому они окрашиваются анилиновыми красителями. Обычно их окрашивают простыми методами или по Граму. Актиномицеты являются грамположительными микроорганизмами.

С помощью прокаленного и остуженного скальпеля отрезают небольшой кусочек культуры актиномицета на плотной питательной среде и помещают его в каплю воды на предметном стекле. Каплю накрывают вторым чистым предметным стеклом. Стекла плотно придавливают друг к другу, растягивают и таким образом получают два мазка, которые высушивают, фиксируют обычным способом и окрашивают водным фуксином.

При микроскопии видно сплетение тонких нитей, истинное ветвление их и большое количество свободно лежащих экзоспор - конидий. В гистологическом срезе из органа при актиномикозе центральная часть друзы актиномицета представляет сплетение тонких нитей, окрашенных в темно-фиолетовый цвет. Отходящие на периферию концевые нити образуют колбовидные вздутия, окрашенные в розовый цвет

Теоретическая справка

к Работе № 2

Методы выявления спирохет (трепонем, боррелий, лептоспир)

Оболочка спирохет тонкая, эластичная, содержит большое количество липопротеидов до 70 - 80% и тонкий фрагментированный слой пептидогликана. Обычными методами трепонемы не окрашиваются, так как при фиксации спиртом оболочка легко разрушается и клетка не в состоянии удерживать красители. Спирохеты, так же как и простейшие, плохо окрашиваются: анилиновыми красителями. Для их дифференцирования применяют краску Романовского-Гимзы. Лучше окрашиваются боррелии (в синий цвет), хуже лептоспиры (в розовый), еще хуже трепонемы (в слабо - розовый). Кроме того, бледная трепонема покрыта мукополисахаридным чехлом, под клеточной стенкой имеется скопление протеолитических ферментов, с их помощью она способна активно внедряться в цитоплазму и даже ядро клеток организма хозяина.

Теоретическая справка

к Работе № 3

Методы выявления микоплазм

Микоплазмы – это прокариоты малых размеров, имеют только цитоплазматическую мембрану и не способны синтезировать пептидогликан. Это полиморфные микроорганизмы, по форме представляют собой сферические или грушевидные структуры, а также разветвленные или спиральные нити, как правило, неподвижны. Клетки микоплазм, в отличие от других прокариот, не имеют клеточной стенки. Снаружи ЦПМ находится капсулоподобный слой. Морфологию микоплазм изучают в живом состоянии в фазово-контрастном микроскопе и путем электронной микроскопии ультратонких срезов их клеток. По Граму окрашиваются медленно, грамотрицательны.

Теоретическая справка

к Работе № 4

Хламидии. (Морфология, жизненный цикл хламидий).

Хламидии - мелкие, чувствительные к антибиотикам бактерии диаметром около 0,2-1,5 мкм, которые развиваются только внутри живых клеток («облигатные внутриклеточные паразиты») н вызывают широкий спектр патологических процессов у человека н животных. Естественный цикл развития хламидий проходит в цитоплазматических включениях живых клеток (элементарное тельце - ретикулярное тельце — ретикулярные тельца - промежуточные тельца - элементарные тельца) и продолжается от двух до трех суток. Завершив цикл размножения, хламидии разрушают цитоплазматические включения, выходят из клетки-хозяина во внешнюю среду и заражают новые клетки.

По современной классификации хламидии относят к роду Chlamidia семейства Chlamidiaceae порядка Chlamidiales. Вид С. trachomatis - возбудитель антропонозных хламидийных инфекций, первично поражающих слизистые оболочки (трахома, урогенитальный хламидиоз, венерическая лимфогранулема); это - один из самых распространенных и наиболее актуальных возбудителей заболеваний, передаваемых половым путем ().

В 9-м издании «Определителя бактерий Берджи» (1989), у С. trachomatis выделены 3 биовара: 1) трахомы, 2) венерической лимфогранулемы, 3) мышиной пневмонии. А. А Шаткий (1982) в составе С. trachomatis предложил выделить 3 группы возбудителей с разделением их на иммунотипы:

эндемической трахомы (иммунотипы А, В, Ва, С);

урогенитального хламидиоза (D, E, F, О, Н, I, К);

венерической лимфогранулемы (L2, L2, L3).

На поверхности хламидий имеется несколько антигенов, определяющих специфическую активность возбудителей в различных серологических реакциях:

1) группоспецифический антиген - термостабильный полисахарид, общий для хламидий всех типов; этот антиген выявляется на всех стадиях жизненного цикла микроорганизмов,

2) видоспецифические антигены - термолабильные белки, также присутствующие на всех этапах развития хламидий; по этим антигенам можно дифференцировать С. trachomatis от С. psittaci; 3) типоспецифические антигены - термолабильные протеины, позволяющие идентифицировать различные серовары возбудителей трахомы от венерической лимфогранулемы.

Возбудитель венерической лимфогранулемы имеет биологическое отличие от возбудителей других урогенитальных хламидиозов. Он имеет выраженный тропизм к лимфоидной ткани и встречается в Юго-Восточной Азии.