- •Глава 1. Неклеточные формы жизни

- •Полиомиелит

- •Гепатит а

- •Гепатит с

- •Бешенство

- •Паротит

- •Ветряная оспа

- •Гепатит в

- •Оспа натуральная

- •Глава 2. Прокариоты

- •Тиф возвратный эпидемический

- •Болезнь лайма

- •Лептоспироз

- •Сифилис

- •Кампилобактериоз

- •Хеликобактериоз

- •Гонорея

- •Менингококковая инфекция

- •Бруцеллез

- •Паракоклюш

- •Туляремия

- •Псевдомонадные инфекции

- •Синегнойная палочка

- •Мелиоидоз

- •Болезнь легионеров

- •Шигеллез

- •Тиф и паратифы а и в

- •Болезнь кошачьей царапины

- •Эпидемический сыпной тиф и болезнь брилла

- •Эндемический сыпной тиф

- •Лихорадка цуцугамуши

- •Орнитоз

- •Бартонеллез

- •Скарлатина

- •Дейнококк

- •Сибирская язва

- •Ботулизм

- •Столбняк

- •Листериоз

- •Эризипелоид

- •Дифтерия

- •Туберкулез

- •Микоплазмоз

- •Уреаплазмоз

- •Глава 3. Эукариоты. Грибы

- •Все грибы являются гетеротрофными организмами с внешним пищеварением. В зависимости от способа потребления органических веществ, грибы могут быть симбионтами, паразитами или сапротрофами.

- •Глава 4. Эукариоты. Простейшие

- •Кожный лейшманиоз

- •Трипаносомоз

- •Трихомониаз

- •Лямблиоз

- •Токсоплазмоз

- •Малярия

- •Оглавление

- •Список использованной литературы

Листериоз

Листериоз – широко распространенное опасное инфекционное зоонозное заболевание, характеризуется клиникой или острого сепсиса с поражением ЦНС, миндалин, лимфатических узлов, печени, или имеет хроническое течение.

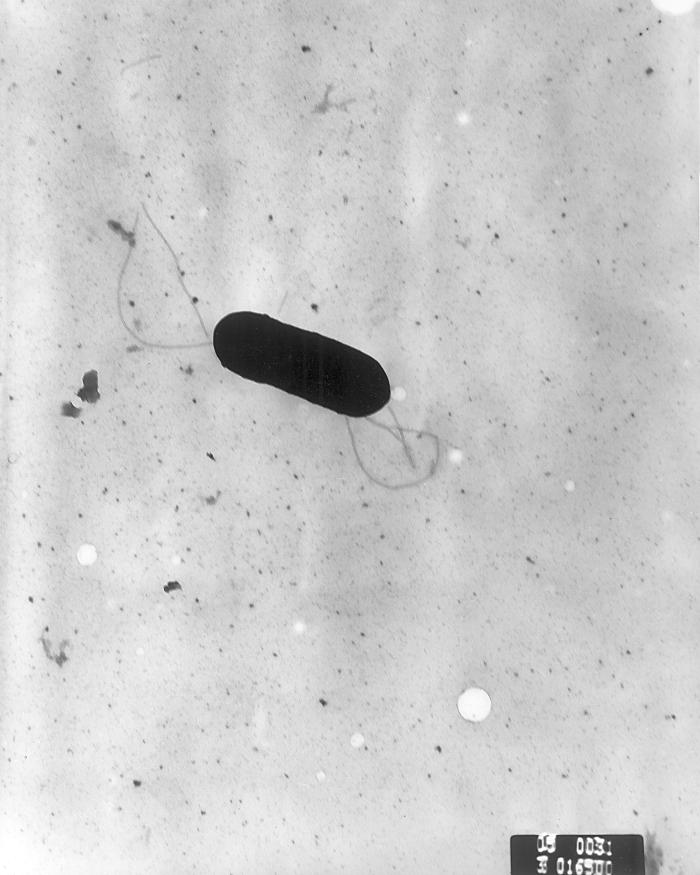

Этиология. Возбудитель – Listeria monocytogenes представляет собой небольшие палочки (рис. 34), или коккобактерии, не образующие капсул и спор, имеют тенденцию формировать короткие цепочки.

|

Листерии – перитрихи, подвижны. Серологически выделено четыре серотипа. Во внешней среде листерии довольно устойчивы, они длительно сохраняются при пониженных температурах, но быстро погибают при нагревании, под воздействием дезинфектантов и солнечных лучей. Листерии чувствительны к антибиотикам тетрациклиновой группы, пенициллинам. |

Рис. 34. Листерии (dic.academic.ru) |

Эпидемиология. Источником инфекции являются больные и переболевшие животные, в том числе грызуны – листерионосители, которые своими выделениями заражают окружающую среду.

Человек заражается алиментарно при употреблении в пищу продуктов, полученных от инфицированных животных, а продуктов и воды, инфицированных грызунами; аэрогенно при вдыхании пыли при уборке жилых и других помещений, где живут грызуны или больные животные; контактно и трансмиссивно при укусе клещами или блохами, паразитирующими на животных.

Естественная восприимчивость людей невысокая; заболевания возникают в основном у лиц пожилого возраста, новорожденных, у лиц, страдающих различного рода иммунодефицитами.

Патогенез и клиническая картина. Листерии проникают в организм человека и животного через желудочно-кишечный тракт, органы дыхания, слизистые оболочки зева, носа, глаз, поврежденную кожу, а также через плаценту. Состояние иммунной системы в значительной степени определяет возможность развития клинически выраженной формы болезни, листериозом заболевают преимущественно дети первого года жизни и лица в возрасте старше 55 лет. Трансплацентарная передача инфекции приводит к генерализованной форме листериоза у плода.

Инкубационный период длится 2-4 недели. По течению различают острые, подострые и хронические формы.

Заболевание начинается внезапно, повышается температура тела, появляются общая слабость, головные, суставные и мышечные боли. Иногда развиваются ангина, коньюнктивит, увеличение лимфатических узлов, печени, селезенки, рвота, жидкий стул, нередко развивается менингоэнцефалит. Нередко появляется сыпь, сгущающаяся в области крупных суставов; на лице иногда образуется фигура бабочки. У больных нервной формой листериоза обнаруживаются менингеальные симптомы: Дети в 75 % листериоз переносят в виде нервной формы.

Железистая форма листериоза встречается в 15-20 %, она клинически протекает часто с септической лихорадкой, ознобами, потливостью, увеличением печени, селезенки и лимфатических узлов.

Среди взрослых больных нервная форма наблюдается 5-10 % случаев, она проявляется менингеальными, менингоэнцефалитическими и редко энцефалитическими симптомати. У больных наряду с интоксикацией, лихорадкой, увеличением лимфатических узлов, печени и селезенки выражена ригидность мышц затылка, повышенные рефлексы, судороги, бред, нарушение сознания.

Листериоз наибольшую опасность представляет для беременных и новорожденных, вызывая выкидыши, мертворождения, пороки развития плода, а также менингоэнцефалиты, сепсис и пневмонии у новорожденных. Даже при своевременной антибиотикотерапии смертность при перинатальном и неонатальном листериозе достигает 30-50 %.

Для клиники листериоза новорожденных характерны лихорадка, одышка, листериозная бронхопневмония, гнойный плеврит, увеличение печени и селезенки. Часто развиваются менингеальные симптомы, параличи. Характерна экзантема.

Прогноз неблагоприятный у детей до 1 года и у взрослых старше 60 лет, а также у лиц с тяжелой сопутствующей патологией. Прогноз более благоприятный у взрослых без тяжелой сопутствующей патологии.

Диагностика, лечение, профилактика. Клиническая диагностика трудна, диагноз должен быть подтвержден лабораторно. Этиотропная терапия включает антибиотики тетрациклиновой группы. В качестве мер профилактики показан ветеринарный контроль за распространением листериоза среди домашних и сельскохозяйственных животных.