- •Оглавление

- •Введение

- •Общая физиологическая классификация физических упражнений

- •Локальные, региональные и глобальные упражнениния

- •Статические и динамические упражнения

- •Силовые, cкоростно-силовые упражнения и упражнения на выносливость

- •Энергетическая характеристика физических упражнений

- •Физиологическая классификация спортивных упражнений

- •Классификация циклических упражнений

- •Классификация ациклических упражнений

- •Глава 2. Динамика физиологического состояния организма при спортивной деятельности

- •Предстартовое состояние и разминка

- •Предстартовое состояние

- •Разминка

- •Врабатывание, "мертвая точка", "второе дыхание"

- •"Мертвая точка" и "второе дыхание"

- •Устойчивое состояние

- •Утомление

- •Локализация и механизмы утомление

- •Утомленние при выполнении различных спортивных упражнений

- •Восстановление

- •Восстановление функций после прекращения работы

- •Кислородный долг и восстановление энергетических запасов организма

- •Активный отдых

- •Глава 3. Физиологические основы мышечной силы и скоростно-силовых качеств (мощности)

- •Физиологические основы мышечной силы

- •Максимальная статическая сила и максимальная произвольная статическая сила мышц

- •Связь произвольной силы и выносливости

- •Рабочая гипертрофия мышц

- •Физиологические основы скоростно-силовых качеств (мощности)

- •Скоростной компонент мощности

- •Энергетическая характеристика скоростно-силовых упражнений

- •Глава 4. Физиологические основы выносливости Определение понятия

- •Аэробные возможности организма и выносливость

- •Кислородтранспортная система и выносливость

- •Система внешнего дыхания

- •Система крови

- •Сердечно сосудистая система (кровообращение)

- •Мышечный аппарат и выносливость

- •Глава 5. Физиологические основы формирования двигательных навыков и обучения спортивной технике

- •Условнорефлекторные механизмы как физиологическая основа формирования двигательных навыков

- •Роль афферентации (обратных связей) в формировании и сохранении двигательного навыка

- •Двигательная память

- •Автоматизация движений

- •Спортивная техника и энергетическая экономичность выполнения физических упражнений

- •Физиологическое обоснование принципов обучения спортивной технике

- •Глава 6. Влияние температуры и влажности воздуха на спортивную работоспособность

- •Физические механизмы теплоотдачи в условиях повышения температуры и влажности воздуха

- •Физиологические механизмы усиления теплоотдачи в условиях повышенных температуры и влажности воздуха влажности воздуха

- •Кожный кровоток и температура кожи

- •Водно-солевой баланс

- •Система кровообращения

- •Тепловая адаптация (акклиматизация)

- •Физиологические изменения и их механизмы при тепловой адаптации

- •Тепловая адаптация у спортсменов

- •Питьевой режим

- •Потеря воды м их восполнение во время соревнования

- •Потери воды и солей в процессе тренировки в жарких условиях

- •Спортивная деятельность в условиях пониженной температуры воздуха (холода)

- •Физиологические механизмы приспособления к холоду

- •Физическая работоспособность в холодных условиях

- •Акклиматизация к холоду

- •Глава 7. Спортивная работоспособность в условиях пониженного атмосферного давления (среднегорья и при смене поясно-климатических условий

- •Острые физиологические эффекты пониженного атмосферного давления

- •Функция дыхания

- •Функция кровообращения

- •Снижение мпк

- •Горная акклиматизация (адаптация к высоте)

- •Изменения в системе кровообращения

- •Изменение мпк

- •Спортивная работоспособность в среднегорье и после возвращения на уровень моря

- •Спортивная работоспособность при выполнении скоростно-сиповых (анаэробных) упражнений

- •Спортивная работоспособность при выполнении упражнений на выносливость

- •Смена поясно-климатических условий

- •Глава 8. Физиология плавания

- •Механические факторы

- •Максимальное потребление кислорода

- •Кислород транспортная система

- •Сердечно-сосудистая система

- •Локальные (мышечные) факторы

- •Терморегуляция

- •Глава 9. Физиологические особенности спортивной тренировки женщин

- •Зависимость функциональных возможностей организма от размеров тела

- •Силовые, скоростно-силовые и анаэробные возможности женщин Мышечная сила

- •Анаэробные энергетические системы у женщин

- •Аэробная работоспособность (выносливость) женщин Максимальное потребление кислорода

- •Максимальные возможности кислород-транспортной системы

- •Субмаксимальная аэробная работоспособность

- •Физиологические изменения в результате тренировки выносливости

- •Менструальный цикл и физическая работоспособность

- •Глава 10. Физиологические особенности спортивной тренировки детей школьного возраста

- •Индивидуальное развитие и возрастная периодизация

- •Возрастньш особенности физиологических функций и систем

- •Высшая нервная деятельность

- •Обмен веществ и энергии

- •Система кроем

- •Кровооброшение

- •Развитие движений и формирование двигательных (физических) качеств

- •Двигательный аппарат

- •Характеристика основных движений

- •Развитие двигательных качеств

- •Физиологическая характеристика юных спортсменов

- •Возрастные особенности спортивной работоспособности

- •Спортивная ориентация и ее физиологические критерии

- •Глава 11. Общие физиологические закономерности (принципы) занятий физической культурой и спортом

- •Два основных функциональных эффекта тренировки

- •Пороговые тренирующие нагрузки

- •Интенсивность тренировочных нагрузок

- •Длительность тренировочных нагрузок

- •Частота тренировочных нагрузок

- •Объем тренировочных нагрузок

- •Специфичность тренировочных эффектов

- •Специфичность тренировочных эффектов в отношении двигательного навыка (спортивной техники)

- •Специфичность тренировочных эффектов в отношении ведущего физического (двигательного) качества

- •Специфичность тренировочных эффектов в отношении состава активных мышечных групп

- •Специфичность тренировочных эффектов, проявляемая при разных условиях внешней среды

- •Обратимость тренировочных эффектов

- •Тренируемость

Общая физиологическая классификация физических упражнений

Наиболее общая физиологическая классификация физических упражнений может быть проведена на основе выделения трех основных характеристик активности мышц, осуществляющих соответствующее упражнение:

1) объем активной мышечной массы;

2) тип мышечных сокращений (статический или динамический);

3) сила или мощность сокращений.

Локальные, региональные и глобальные упражнениния

В зависимости от объема активной мышечной массы все физические упражнения классифицируют на локальные, региональные и глобальные.

К локальным относятся упражнения, в осуществлении которых участвует менее 1/3 всей мышечной массы тела (стрельба из лука, из пистолета, определенные гимнастические упражнения).

К региональным относятся упражнения, в осуществлении которых принимает участие примерно от 1/3 до 1/4 всей мышечной массы тела (гимнастические упражнения, выполняемые только мышцами рук и чпояса верхних конечностей, мышцами туловища и т. п.).

Глобальными называются упражнения, в осуществлении которых принимает активное участие более 1/г всей мышечной массы тела (бег, гребля, езда на велосипеде и др.). Подавляющее большинство спортивных упражнений-относится к глобальным.

Статические и динамические упражнения

В соответствии с типом сокращения основных мышц, осуществляющих выполнение данного упражнения, все физические упражнения можно разделить соответственно на статические и динамические.

К статическим упражнениям относится, например, сохранение фиксированной позы при удержании стойки на кистях (у гимнастов), в момент выстрела (у стрелка).

Большинство физических упражнений относится к динамическим. Таковы все виды локомоций: ходьба, бег, плавание и др.

Силовые, cкоростно-силовые упражнения и упражнения на выносливость

|

|

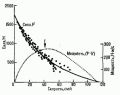

В соответствии с зависимостью "сила - скорость" (рис. 1) при динамическом сокращении проявляемая сила обратно пропорциональна скорости укорочения мышц (скорости движения перемещаемого звена тела): чем больше эта скорость, тем меньше проявляемая сила. Другая, формулировка этой зависимости: чем больше внешняя нагрузка (сопротивление, вес), тем ниже скорость укорочения (движения) и тем больше проявляемая сила, и наоборот, чем меньше внешняя нагрузка, тем выше скорость движения и меньше, проявляемая мышечная сила. Произведение силы на скорость мышечного сокращения определяет его мощность (см. рис. 1).

Зависимость "сила - длительность" мышечных сокращений, выражается в том, что чем больше сила (или мощность) сокращений мышц, тем короче их предельная продолжительность. Это справедливо как для локальной и региональной статической и динамической работы (рис. 2), так и для глобальной работы (рис. 3).

По проявляемым силе и мощности мышечных сокращений и связанной с ними предельной продолжительности работы все физические упражнения можно разделить на три группы: силовые, скоростно-силовые (мощностные) и на выносливость.

Силовыми можно считать упражнения с максимальным или почти максимальным напряжением основных мышц, которое они проявляют в статическом или динамическом режиме при малой скорости - движения (с большим внешним сопротивлением, весом). На рис. 1 силовым упражнениям соответствует левая часть кривой "сила - скорость". Предельная продолжительность упражнений с максимальным проявлением силы исчисляется несколькими секундами. Сила является основным двигательным качеством, определяющим успех выполнения силовых упражнений.

|

Упражнениями на выносливость считаются такие упражнения, при выполнении которых ведущие мышцы развивают не очень большие по силе и скорости сокращения, но способны поддерживать или повторять их на протяжении длительного времени - от нескольких минут до многих часов (в обратной зависимости от силы или мощности мышечных сокращений). Выносливость - ведущее физическое качество для упражнений этой группы.

Более подробная физиологическая характеристика силовых и скоростно-силовых упражнений дается в гл. 3, упражнений на выносливость - в гл. 4.

Рис.

1. Связь "сила - скорость", полученная

в исследовании на одном испытуемом

при подъеме с максимальным усилием

шести разных грузов: штриховая линия

- мгновенные значения мощности;

скорость, соответствующая максимальной

мощности, указана стрелкой

Рис.

1. Связь "сила - скорость", полученная

в исследовании на одном испытуемом

при подъеме с максимальным усилием

шести разных грузов: штриховая линия

- мгновенные значения мощности;

скорость, соответствующая максимальной

мощности, указана стрелкой Рис.

2. Зависимость предельного времени

работы от силы сокращения при локальной

статической работе (слева) и от мощности

(частоты движений) при локальной

динамической работе (справа)

Рис.

2. Зависимость предельного времени

работы от силы сокращения при локальной

статической работе (слева) и от мощности

(частоты движений) при локальной

динамической работе (справа) Рис.

3. Кривая зависимости рекордного

(предельного) времени от скорости в

беге (Б), плавании (Я) и беге на коньках

(К) (В. С. Фарфель).

Рис.

3. Кривая зависимости рекордного

(предельного) времени от скорости в

беге (Б), плавании (Я) и беге на коньках

(К) (В. С. Фарфель).