- •Томский политехнический университет Эксплуатация нефтяных и газовых скважин Курс лекций

- •Введение

- •1. Общая характеристика нефтяной залежи

- •1.1. Понятие о нефтяной залежи

- •1.2. Механизм использования пластовой энергии при добыче нефти

- •2. Источники пластовой энергии

- •2.1. Пластовые давления

- •2.1.1. Статическое давление на забое скважины

- •2.1.2. Статический уровень

- •2.1.3. Динамическое давление на забое скважины

- •2.1.4. Динамический уровень жидкости

- •2.1.5. Среднее пластовое давление

- •2.1.6. Пластовое давление в зоне нагнетания

- •2.2. Приток жидкости к скважине

- •2.3. Режимы разработки нефтяных месторождений

- •2.4. Водонапорный режим

- •2.5. Упругий режим

- •2.6. Режим газовой шапки

- •2.7. Режим растворенного газа

- •2.8. Гравитационный режим

- •3. Технология и техника воздействия на залежь нефти

- •3.1. Цели и методы воздействия

- •3.2. Технология поддержания пластового давления закачкой воды

- •3.2.1. Размещение скважин

- •3.3. Основные характеристики поддержания пластового давления закачкой воды

- •3.4. Водоснабжение систем ппд

- •3.5. Техника поддержания давления закачкой воды

- •3.5.1. Водозаборы

- •3.5.2. Насосные станции первого подъема

- •3.5.3. Буферные емкости

- •3.5.4.Станции второго подъема

- •3.6. Оборудование кустовых насосных станций

- •Основные характеристики бкнс

- •3.7. Технология и техника использования глубинных вод для ппд

- •3.8. Поддержание пластового давления закачкой газа

- •3.9. Методы теплового воздействия на пласт

- •3.10. Техника закачки теплоносителя в пласт

- •3.11. Внутрипластовое горение

- •4. Подготовка скважин к эксплуатации

- •4.1. Конструкция оборудования забоев скважин

- •4.2. Приток жидкости к перфорированной скважине

- •4.3. Техника перфорации скважин

- •4.4. Пескоструйная перфорация

- •4.5. Методы освоения нефтяных скважин

- •4.6. Передвижные компрессорные установки

- •4.7. Освоение нагнетательных скважин

- •5. Методы воздействия на призабойную зону скважины

- •5.1. Назначение методов и их общая характеристика

- •5.2. Обработка скважин соляной кислотой

- •5.3. Термокислотные обработки

- •5.4. Поинтервальная или ступенчатая ско

- •5.5. Кислотные обработки терригенных коллекторов

- •5.6. Техника и технология кислотных обработок скважин

- •5.7. Гидравлический разрыв пласта

- •5.8. Осуществление гидравлического разрыва

- •5.9. Техника для гидроразрыва пласта

- •5.10. Тепловая обработка призабойной зоны скважины

- •5.11. Термогазохимическое воздействие на призабойную зону скважины

- •5.12. Другие методы воздействия на призабойную зону скважин

- •6. Исследование скважин

- •6.1. Назначение и методы исследования скважин

- •6.2. Исследование скважин при установившихся режимах

- •6.3. Исследование скважин при неустановившихся режимах

- •6.4. Термодинамические исследования скважин

- •6.5. Скважинные дебитометрические исследования

- •6.6. Техника и приборы для гидродинамических исследований скважин

- •7. Основы теории подъема жидкости в скважине

- •7.1. Физика процесса движения газожидкостной смеси в вертикальной трубе

- •7.1.1. Зависимость подачи жидкости от расхода газа

- •7.1.2. Зависимость положения кривых q (V) от погружения

- •7.1.3. Зависимость положения кривых q(V) от диаметра трубы

- •7.1.4. К. П. Д. Процесса движения гжс

- •7.1.5. Понятие об удельном расходе газа

- •7.1.6. Зависимость оптимальной и максимальной подач от относительного погружения

- •7.1.7. Структура потока гжс в вертикальной трубе

- •7.2. Уравнение баланса давлений

- •7.3. Плотность газожидкостной смеси

- •7.4. Формулы перехода

- •8. Эксплуатация фонтанных скважин

- •8.1. Артезианское фонтанирование

- •8. 2. Фонтанирование за счет энергии газа

- •8. 3. Условие фонтанирования

- •8. 4. Расчет фонтанного подъемника

- •8. 5. Расчет процесса фонтанирования с помощью кривых распределения давления

- •8. 6. Оборудование фонтанных скважин

- •8.6.1. Колонная головка

- •8.6.2. Фонтанная арматура

- •8.6.3. Штуцеры.

- •8.6.4. Манифольды

- •8. 7. Регулирование работы фонтанных скважин

- •8. 8. Осложнения в работе фонтанных скважин и их предупреждение

- •8.8.1. Открытое фонтанирование

- •8.8.2. Предупреждение отложений парафина

- •8.8.3. Борьба с песчаными пробками

- •8.8.4. Отложение солей

- •9. Газлифтная эксплуатация скважин

- •9.1. Общие принципы газлифтной эксплуатации

- •9.2. Конструкции газлифтных подъемников

- •9.3. Пуск газлифтной скважины в эксплуатацию (пусковое давление)

- •9.4. Методы снижения пусковых давлений

- •9.4.1. Применение специальных пусковых компрессоров

- •9.4.2. Последовательный допуск труб

- •9.4.3. Переключение работы подъемника с кольцевой системы на центральную

- •9.4.4. Задавка жидкости в пласт

- •9.4.5. Применение пусковых отверстий

- •9.5. Газлифтные клапаны

- •9.6. Принципы размещения клапанов

- •9.7. Принципы расчета режима работы газлифта

- •9.8. Оборудование газлифтных скважин

- •9.9. Системы газоснабжения и газораспределения

- •9.10. Периодический газлифт

- •9.11. Исследование газлифтных скважин

- •10. Эксплуатация скважин штанговыми насосами

- •10.1. Общая схема штанговой насосной установки, ее элементы и назначение

- •10.2. Подача штангового скважинного насоса и коэффициент подачи

- •10.3. Факторы, снижающие подачу шсн

- •10.3.1. Влияние газа

- •10.3.2. Влияние потери хода плунжера

- •10.3.3. Влияние утечек

- •10.3.4. Влияние усадки жидкости

- •10.3.5. Нагрузки, действующие на штанги, и их влияние на ход плунжера

- •10.4. Оборудование штанговых насосных скважин

- •10.4.1. Штанговые скважинные насосы

- •10.4.2. Штанги

- •Характеристики штанг и муфт

- •10.4.3. Насосные трубы

- •Характеристики насосно-компрессорных труб

- •10.4.4. Оборудование устья скважины

- •10.4.5. Канатная подвеска

- •10.4.6. Штанговращатель

- •10.4.7. Станки-качалки (ск)

- •Техническая характеристика станков-качалок

- •10.5. Исследование скважин, оборудованных штанговыми насосными установками

- •10.5.1. Эхолот

- •10.5.2. Динамометрия шсну

- •- Перо геликсной пружины, 7 - геликсная пружина, 8 - капиллярная трубка, соединяющая геликсную пружину с полостью силоизмерительной камеры - 9, 10 - нажимной диск,

- •10.5.3. Динамограмма и ее интерпретация

- •10.6. Эксплуатация скважин штанговыми насосами в осложненных условиях

- •11. Эксплуатация скважин погружными центробежными электронасосами

- •11.1. Общая схема установки погружного центробежного электронасоса

- •11.2. Погружной насосный агрегат

- •11.3. Элементы электрооборудования установки

- •Характеристика кабелей, применяемых для упцэн

- •11.4. Установка пцэн специального назначения

- •11.5. Определение глубины подвески пцэн

- •11.6. Определение глубины подвески пцэн c помощью кривых распределения давления

- •12. Гидропоршневые насосы

- •12.1. Принцип действия гидропоршневого насоса

- •12.2. Подача гпн и рабочее давление

- •13. Погружные винтовые насосы

- •14. Раздельная эксплуатация пластов одной скважиной

- •14.1. Общие принципы

- •14.2. Некоторые схемы оборудования скважин для раздельной эксплуатации пластов

- •14.3. Раздельная закачка воды в два пласта через одну скважину

- •15. Ремонт скважин

- •15.1. Общие положения

- •Гидравлический разрыв пласта.

- •15.2. Подъемные сооружения и механизмы для ремонта скважин

- •- Опоры мачты; 2 - пульт управления; 3 - барабан лебедки;

- •- Кулисный механизм для подъема мачты; 5 - опоры мачты в рабочем положении;

- •- Плашка; 6 - опроный фланец; 7 - водило; 8 - вал вилки включения маховика;

- •15.3. Технология текущего ремонта скважин

- •15.4. Капитальный ремонт скважин

- •15.5. Новая технология ремонтных работ на скважинах

- •15.6. Ликвидация скважин

- •16. Эксплуатация газовых скважин

- •16.1. Особенности конструкций газовых скважин

- •16.2. Оборудование устья газовой скважины

- •16.3. Подземное оборудование ствола газовых скважин при добыче природного газа различного состава

- •16.4. Оборудование забоя газовых скважин

- •16.5. Расчет внутреннего диаметра и глубины спуска колонны нкт в скважину

- •16.5.1. Определение внутреннего диаметра колонны нкт

- •16.5.2. Определение глубины спуска колонны нкт в скважину

- •16.6. Способы и оборудование для удаления жидкости с забоя газовых и газоконденсатных скважин

- •16.7. Одновременная раздельная эксплуатация двух газовых пластов одной скважиной

- •17. Системы промыслового сбора и подготовки нефти и природного газа

- •17.1. Системы сбора скважинной продукции

- •17.2. Промысловая подготовка нефти

- •17.2.1. Дегазация

- •17.2.2. Обезвоживание

- •17.2.3. Обессоливание

- •17.2.4. Стабилизация

- •17.2.5. Установка комплексной подготовки нефти

- •17.3. Системы промыслового сбора природного газа

- •1, 9, 11, 12 - Насосы; 2,5 - теплообменники; 3 - отстойник; 4 - электродегидратор;

- •VIII- установка подготовки газа; гсп- групповой сборный пункт; цсп-

- •17.4. Промысловая подготовка газа

- •17.4.1. Очистка газа от механических примесей

- •17.4.2. Осушка газа

- •17.4.3. Очистка газа от сероводорода

- •17.4.4. Очистка газа от углекислого газа

- •Список рекомендуемой литературы

16.5.2. Определение глубины спуска колонны нкт в скважину

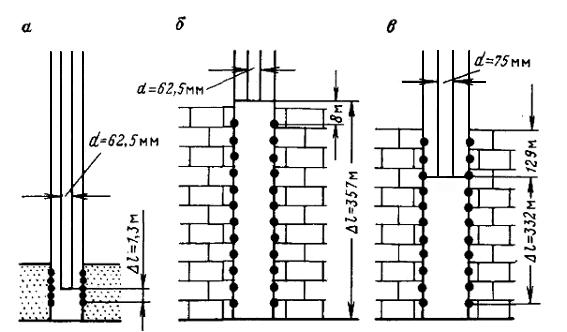

На рис. 16.13 изображена схема положения башмака (конца) колонны фонтанных труб в скважинах Ленинградского и Вуктыльского газоконденсатных месторождений (выше кровли пласта - рис. 16.13, б в интервале перфорации - рис. 16.13, а, в). Положение башмака колонны фонтанных труб в скважине существенно влияет на: 1) отработку продуктивных горизонтов в многопластовом неоднородном по толщине пласта месторождении; 2) высоту образующейся песчано-глинистой пробки при освоении и эксплуатации скважин; 3) высоту столба жидкости (конденсата и воды) в НКТ и затрубье; 4) очередность обводнения по высоте многопластовых месторождений; 5) сопротивление потоков газа, движущихся сверху вниз и снизу вверх к башмаку колонны НКТ; 6) коэффициенты фильтрационного сопротивления А и В.

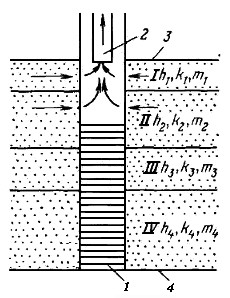

На рис. 16.14 изображен схематичный разрез многопластового месторождения, представленного пачками коллекторов различной толщины, проницаемости и пористости. При добыче газа из пласта он будет отбираться из первой и частично из второй пачек, поскольку третья и четвертая пачки перекрыты жидкой или песчано-глинистой пробкой. В первой и второй пачках будут наблюдаться наиболее интенсивное падение давления и наиболее существенное продвижение краевой воды. В крайнем случае первая и вторая пачки могут обводниться, в то время как в нижних пачках запасы газа останутся почти начальными. Для отбора газа из третьей и четвертой пачек придется пробурить новые скважины. Очередность выработки и обводнения пачек снизу вверх в этих условиях нарушается, технико-экономические показатели добычи газа ухудшаются.

Положение башмака колонны НКТ в скважине влияет на высоту образующейся песчано-глинистой пробки при неизменном дебите газа. В качестве примера приведем эмпирическую зависимость высоты песчано-глинистой пробки h (в м) на скважинах месторождения Газли от погружения башмака колонны НКТ относительно интервала перфорации (H - b) в скважине при Q = 860 тыс. м3/сут:

![]() ,

(16.15)

,

(16.15)

где l = (H - b)·100 / H, %, H - толщина пласта, м; b - расстояние от нижних отверстий интервала перфорации до башмака колонны НКТ, м.

Из зависимости (16.15) следует, что максимальная высота песчаной пробки hmax = 19,5 м при l = 0 (b = H), т. е. когда башмак колонны фонтанных труб находится в кровле пласта, и h = 0 при l = 92 % (т. е. b = 8 % от Н), когда башмак колонны НКТ на 8 % от толщины пласта не доходит до нижних отверстий перфорации.

Рис. 16.13. Схема башмака колонны НКТ в скважинах Ленинградского (а) и Вуктыльского (б, в) месторождений:

а - скв. 128, М = 1,3 м; скв. 34, М = 7,6 м; скв. 31, Δl = 101 м; б - скв. 3, Δl = 357 м; в - скв. 21, Δl = 332 м

Рис. 16.14. Схематичный разрез забоя скважины, вскрывшей неоднородный по разрезу газонасыщенный пласт:

I - IV - пачки пласта различной толщины, проницаемости и пористости; 1 - жидкостная или песчано-глинистая пробка в скважине; 2 - башмак колонны НКТ; 3, 4 - кровля и подошва пласта соответственно

Высоту столба жидкости в затрубном пространстве при эксплуатации скважины по колонне НКТ можно определить из соотношения

![]() ,

(16.16)

,

(16.16)

где Pзт и Pз - измеряемые давления в затрубном пространстве на устье и на забое скважины соответственно; Δ - относительная плотность затрубного газа по воздуху; Z, Т - соответственно средние по глубине скважины коэффициент сверхсжимаемости затрубного газа и абсолютная температура газа; L - глубина скважины; ρж - плотность жидкости на забое скважины; h - высота столба жидкости в затрубном пространстве.

Высоту столба жидкости в колонне НКТ h1 (в м) можно определить по уравнению Ю. П. Коротаева

,

(16.17)

,

(16.17)

где Q - расход газа в рабочих условиях (P3, T3), м3/с; K1 - экспериментальный коэффициент, К1 = 0,5 м/с; D - внутренний диаметр НКТ, м; L - длина колонны НКТ, м.

Погружение башмака колонны НКТ в скважине можно определить из условия равенства скоростей потоков газа, движущихся вниз по затрубному пространству и вверх по обсадной колонне (vв = vн).

Полагая известными дебит газа, приходящийся на единицу длины интервала перфорации в верхней и нижней частях пласта qв и qн, длины верхнего lв и нижнего (H - lв) интервалов, получим

![]() ,

,

где

.

.

Положение башмака колонны НКТ должно быть таким, чтобы скорости потоков газа, движущихся вниз по затрубному пространству и вверх в колонне обсадных труб, были равны у башмака колонны НКТ (vв = vн), чтобы скорость газа на входе в колонну НКТ была больше минимально необходимой для выноса твердых частиц и жидких капель критического диаметра (vнкт > vmin), чтобы высота столба жидкой или песчано-глинистой пробки в колонне обсадных труб была минимальной ( hж -» 0).