- •Структура популяций

- •1.1 Пространственная структура популяции

- •1.2 Половая структура популяции

- •1.3 Генетическая структура популяции

- •1.4 Возрастная структура популяции

- •3. Основные направления защиты атмосферы. Рассеивания 15

- •1.5 Этологическая (поведенческая) структура

- •2.Глобальные экологические последствия, вызываемые загрязнением атмосферы. Парниковый эффект. Разрушение азонового слоя.

- •2.1 Парниковый эффект.

- •2.3 Разрушение озонового слоя

- •3. Основные направления защиты атмосферы. Рассеивания

- •Список использованной литературы:

3. Основные направления защиты атмосферы. Рассеивания

выбросов в атмосфере.

Для атмосферы характерна чрезвычайно высокая динамичность, обусловленная как быстрым перемещением воздушных масс в латеральном и вертикальном направлениях, так и высокими скоростями, разнообразием протекающих в ней физико-химических реакций. Атмосфера рассматривается как огромный «химический котел», который находится под воздействием многочисленных и изменчивых антропогенных и природных факторов. Газы и аэрозоли, выбрасываемые в атмосферу, характеризуются высокой реакционной способностью. Пыль и сажа, возникающие при сгорании топлива, лесных пожарах, сорбируют тяжелые металлы и радионуклиды и при осаждении на поверхность могут загрязнить обширные территории, проникнуть в организм человека через органы дыхания.

Загрязнением атмосферы считается прямое или косвенное введение в нее любого вещества в таком количестве, которое воздействует на качество и состав наружного воздуха, нанося вред людям, живой и неживой природе, экосистемам, строительным материалам, природным ресурсам - всей окружающей среде.

Защита окружающей среды — это комплексная проблема, требующая усилий учёных и инженеров многих специальностей. Наиболее активной формой защиты окружающей среды является:

Создание безотходных и малоотходных технологий;

Совершенствование технологических процессов и разработка нового оборудования с меньшим уровнем выбросов примесей и отходов в окружающую среду;

Экологическая экспертиза всех видов производств и промышленной продукции;

Замена токсичных отходов на нетоксичные;

Замена неутилизируемых отходов на утилизированные;

Широкое применение дополнительных методов и средств защиты окружающей среды.

В качестве дополнительных средств защиты окружающей среды применяют: j) аппараты и системы для очистки газовых выбросов от примесей; 2) вынесение промышленных предприятий из крупных городов в малонаселённые районы с непригодными и малопригодными для сельского хозяйства землями; 3) оптимальное расположение промышленных предприятий с учётом топографии местности и розы ветров; 4) установление санитарно- защитных зон вокруг промышленных предприятий; 5) рациональную планировку городской застройки обеспечивающую оптимальные условия для человека и растений; 6) организацию движения транспорта с целью уменьшения выброса токсичных веществ в зонах жилой застройки; 7) организацию контроля за качеством окружающей среды. Площадки для строительства промышленных предприятий и жилых массивов должны выбираться с учётом аэроклиматической характеристики и рельефа местности. Промышленный объект должен быть расположен на ровном возвышенном месте, хорошо продуваемом ветрами. Площадка жилой застройки не должна быть выше площадки предприятия, в противном случае преимущество высоких труб для рассеивания промышленных выбросов практически сводится на нет. Взаимное расположение предприятий и населённых пунктов определяется по средней розе ветров тёплого периода года. Промышленные объекты, являющиеся источниками выбросов вредных веществ в атмос-феру, располагаются за чертой населённых пунктов и с подветренной стороны от жилых массивов. Требованиями «Санитарных норм проектирования промышленных предприятий СН— 245— 71» предусмотрено, что объекты, являющиеся источниками выделения вредных и неприятно пахнущих веществ, следует отделить от жилой застройки санитарно-защитными зонами. Размеры этих зон устанавливают в зависимости от: - мощности предприятия; | условий осуществления технологического процесса; - характера и количества выделяемых в окружающую среду вредных и неприятно пахнущих веществ. Установлено пять размеров санитарно-защитных зон: Для предприятий I класса— 1000м II класса— 500 м III класса— 300 м IV класса— 100м V класса— 50м Машиностроительные предприятия по степени воздействия на окружающую среду в основном относятся к IV и V классам. Санитарно-защитная зона может быть увеличена, но не более чем в три раза по решению Главного санитарно-эпидемиологического управления Минздрава России и Госстроя России при наличии неблагоприятных аэрологических условий для рассеивания производственных выбросов в атмосфере или при отсутствии или недостаточной эффективности очистных сооружений. Размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены при изменении технологии, совершенствовании технологического процесса и внедрении высокоэффективных и надёжных очистных устройств. Санитарно-защитную зону запрещается использовать для расширения промышленной площадки. Разрешается размещать объекты более низкого класса вредности, чем основное производство, пожарное депо, гаражи, склады, административные здания, научно-исследовательские лаборатории, стоянки транспорта и т.д. Санитарно-защитная зона должна быть благоустроена и озеленена газоустойчивыми породами деревьев и кустарников. Со стороны жилого массива ширина зелёных насаждений должна быть не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — 20 м.

3.1 Рассеивание выбросов в атмосфере.

Для защиты атмосферы от негативного антропогенного воздействия используют рассеивание газовых выбросов в атмосфере.

На процесс рассеивания выбросов существенное влияние оказывают: состояние атмосферы;

расположение предприятий и источников выбросов; характер местность;

физические и химические свойства выбрасываемых веществ; высота источника выброса;

диаметр устья источника выброса и некоторые другие факторы.

Горизонтальное перемещение примесей определяется, в основном, скоростью ветра, а вертикальное — распределением температур в вертикальном направлении.

Газовые выбросы на определенном расстоянии от трубы достигают земли. Приземная концентрация быстро растет до максимальной величины и затем по мере удаления от трубы медленно убывает. Максимальная концентрация прямо пропорциональна производительности источника и обратно пропорциональна квадрату его высоты над землей. Повышение температуры и момента количества движения выбрасываемых газов приводит к увеличению подъемной силы и снижению их приземной концентрации.

При выбросах через высокие трубы или при факельном выбросе в условиях безветрия рассеивание вредных веществ происходит, главным образом, под действием вертикальных потоков. Разбавление вдоль оси струи пропорционально средней скорости ветра Vm на высоте струи. Вместе с тем с увеличением Vm уменьшается высота факела над устьем трубы. Поэтому для источников выбросов вводят понятие опасной скорости ветра, при которой приземные концентрации имеют наибольшие значения. Для того, чтобы предотвратить это явление, скорость газа Wr должна вдвое превышать опасную скорость ветра на уровне горловины трубы.

Основным документом, регламентирующим расчет рассеивания и определения приземных концентраций выбросов промышленных предприя-тий является «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86».

Кроме формул для точечных источников, в ОНД-86 даны формулы для расчета приземных концентраций от низких и наземных источников, от площадных источников, а также приведен специальный раздел для определения приземных концентраций на площадке в зонах аэродинамических теней, создаваемых зданиями.

Практическая часть

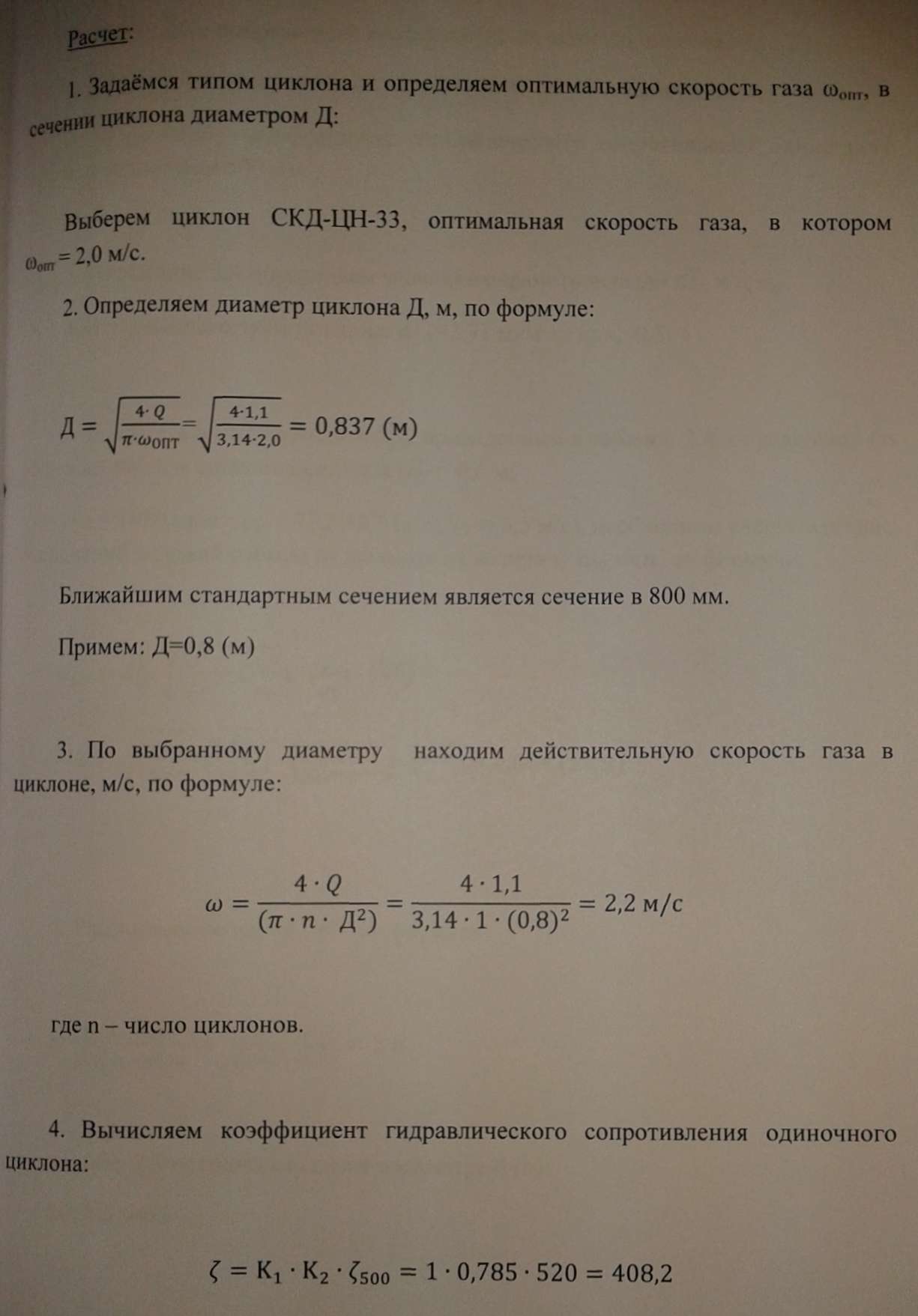

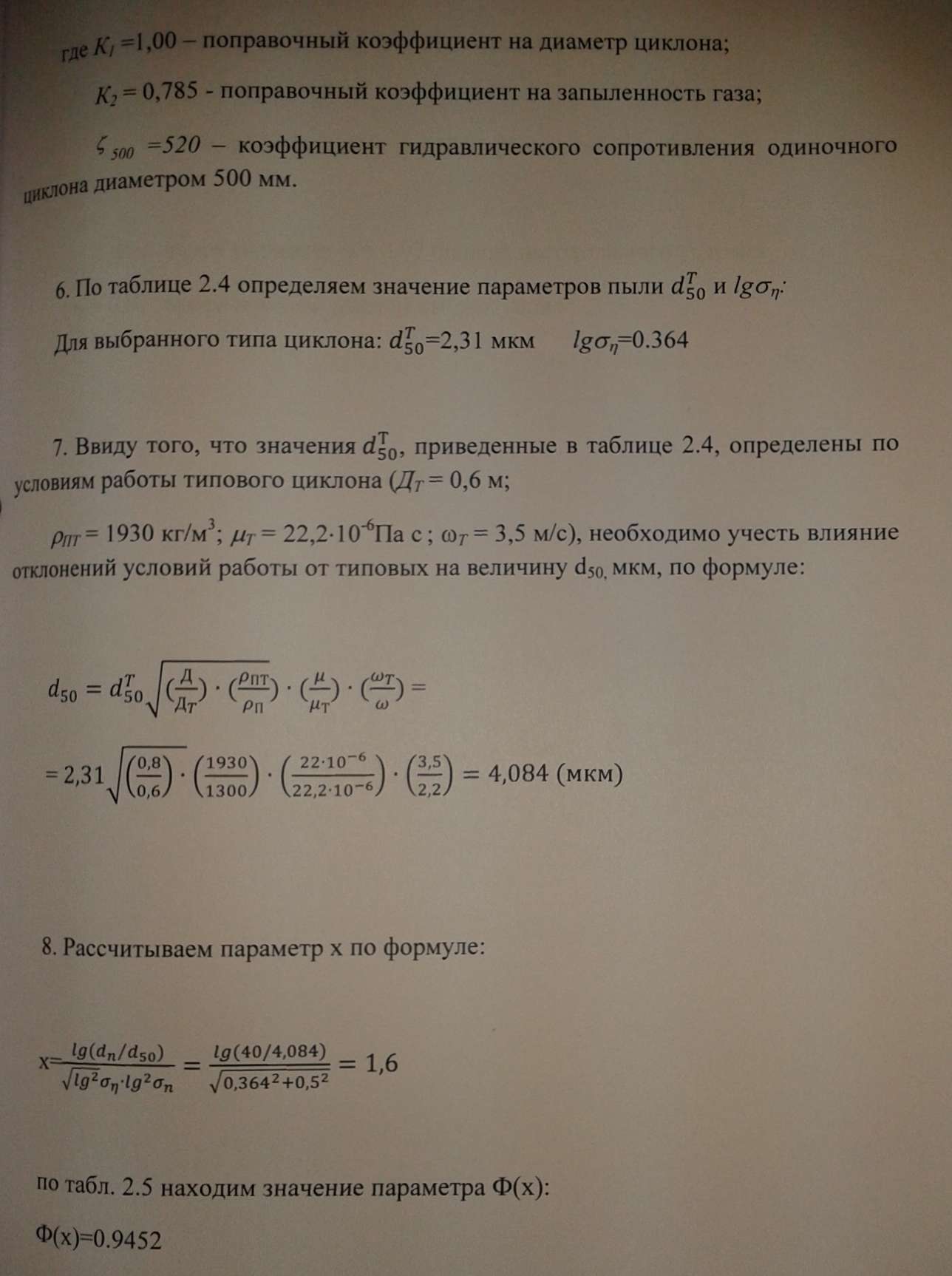

Задача №2.2.1 Выбор и расчет средств по пылегазоочистке воздуха. Вариант №7

1. Подобрать циклон, обеспечивающий степень эффективности очистки газа от пыли не менее /7 = 0.87

Циклоны предназначены для сухой очистки газов от пыли со средним размером частиц 10...20 мкм. Все практические задачи по очистке газов от пыли с успехом решаются циклонами НИИОГАЗа: цилиндрическим серии ЦН и коническим серии СК. Избыточное давление газов, поступающих в циклон, не должно превышать 2500 Па. Температура газов во избежание конденсации паров жидкости выбирается на 30...50°С выше температуры точки росы, а по условиям прочности конструкции - не выше 400°С. Производительность циклона зависит от его диаметра, увеличиваясь с ростом последнего. Цилиндрические циклоны серии ЦН предназначены для улавливания сухой пыли аспирационных систем. Их рекомендуется использовать для предварительной очистки газов при начальной запыленности до 400 г/м и устанавливать перед фильтрами и электрофильтрами.

Конические циклоны серии СК, предназначенные для очистки газов от сажи, обладают повышенной эффективностью по сравнению с циклонами типа ЦН за счет большего гидравлического сопротивления. Входная концентрация сажи не должна превышать 50 г/м3.

Исходные данные:

количество очищаемого газа - Q— 1.1 м3/с;

плотность газа при рабочих условиях - р = 1900 кг/м3;

вязкость газа - µ = 22-10-6 Н-с/м2;

плотность частиц пыли – рП= 1300 кг/м3;

плотность пыли dП = 40 мкм;

дисперсность пыли lgσn = 0,5;

входная концентрация пыли CВХ = 30 г/м3.

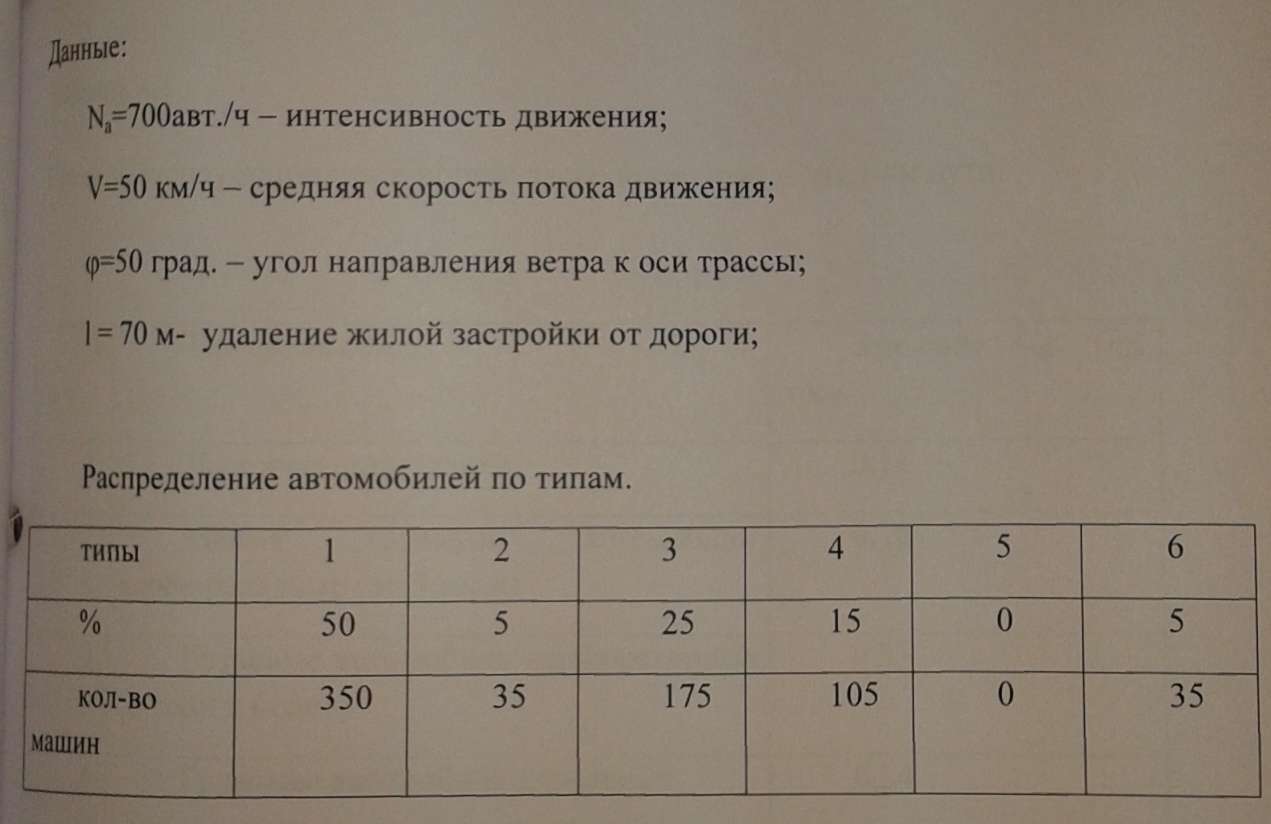

Задача № 4.1 Расчет токсичных выбросов в атмосферу при

эксплуатации автомобилей.

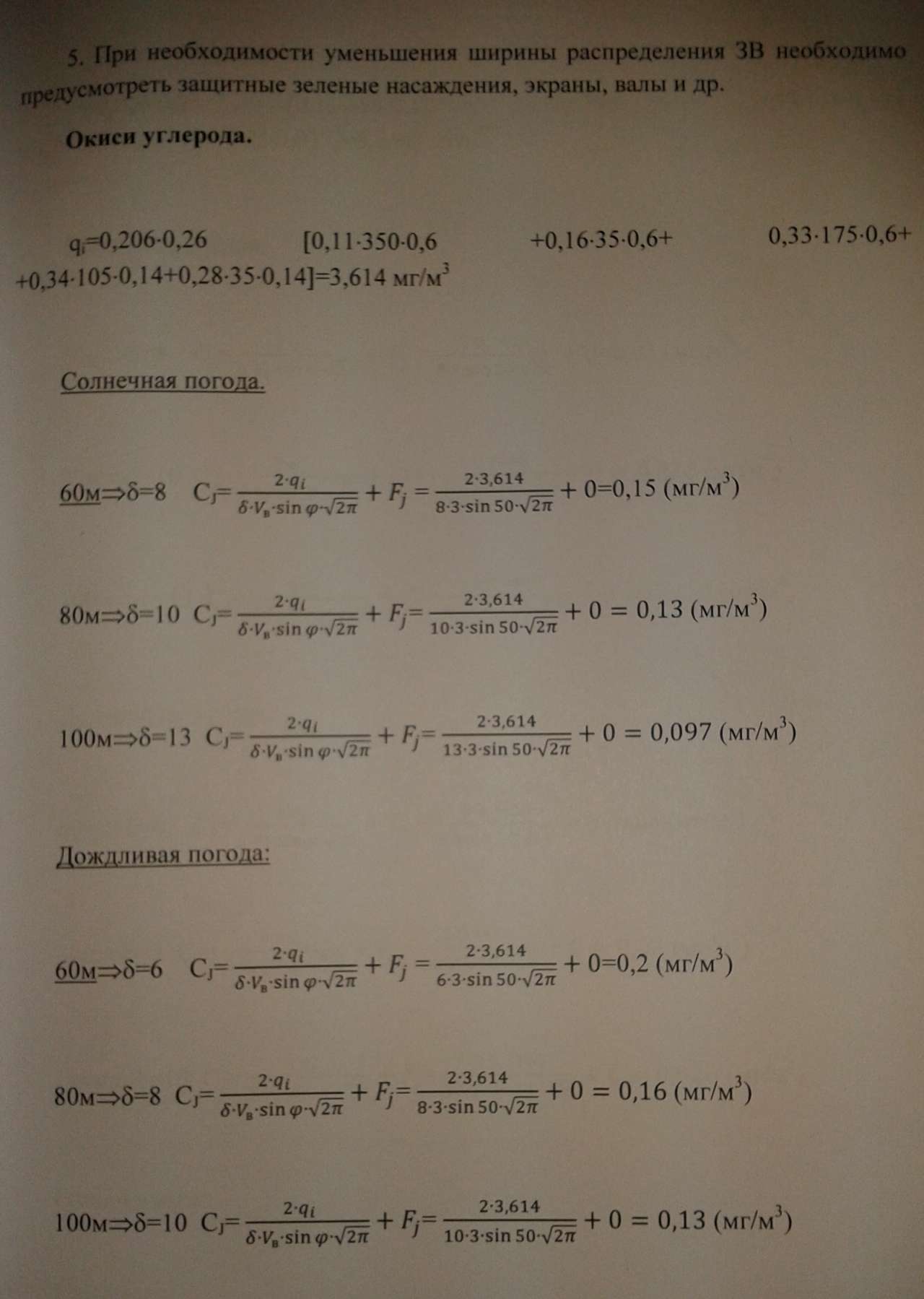

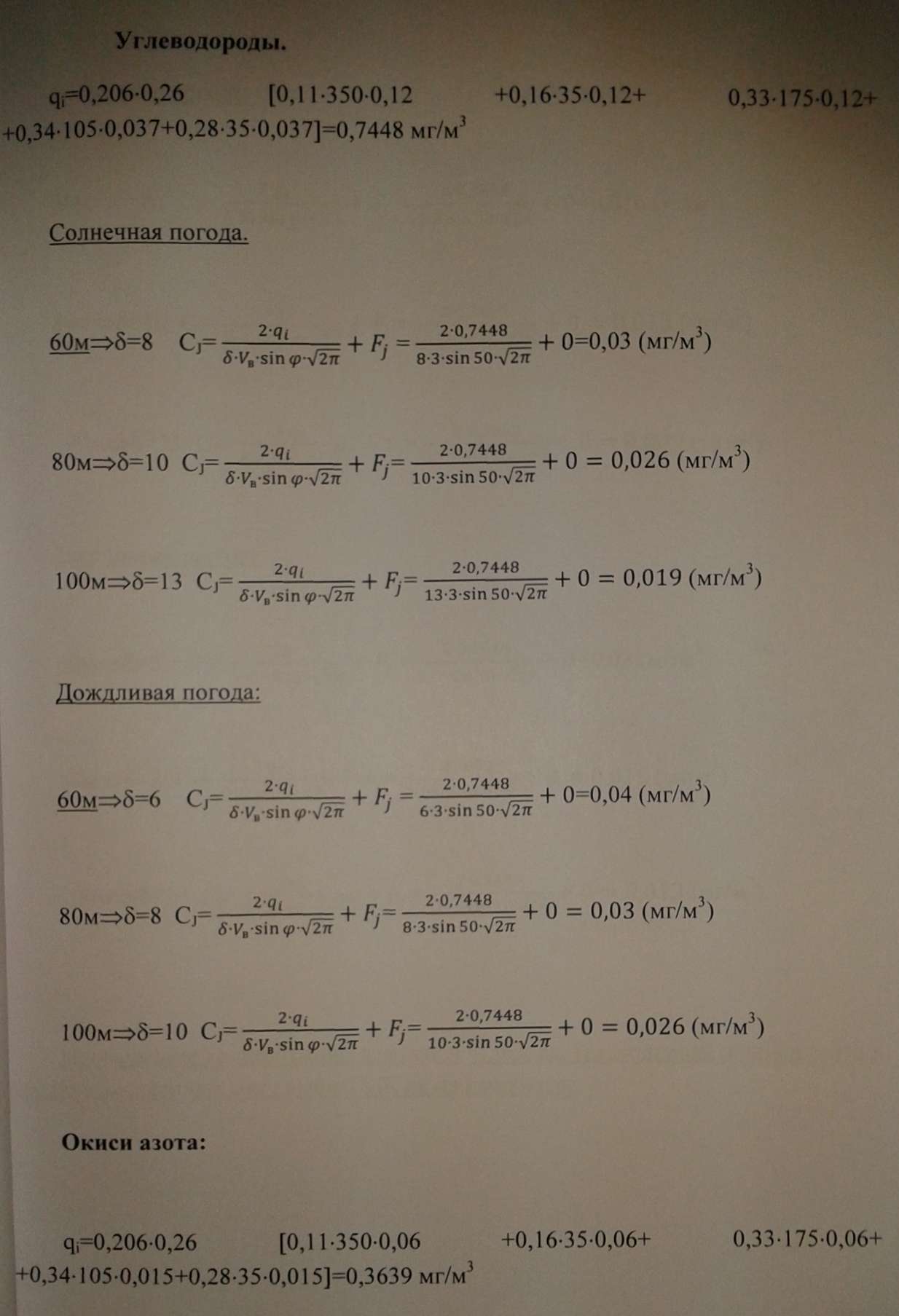

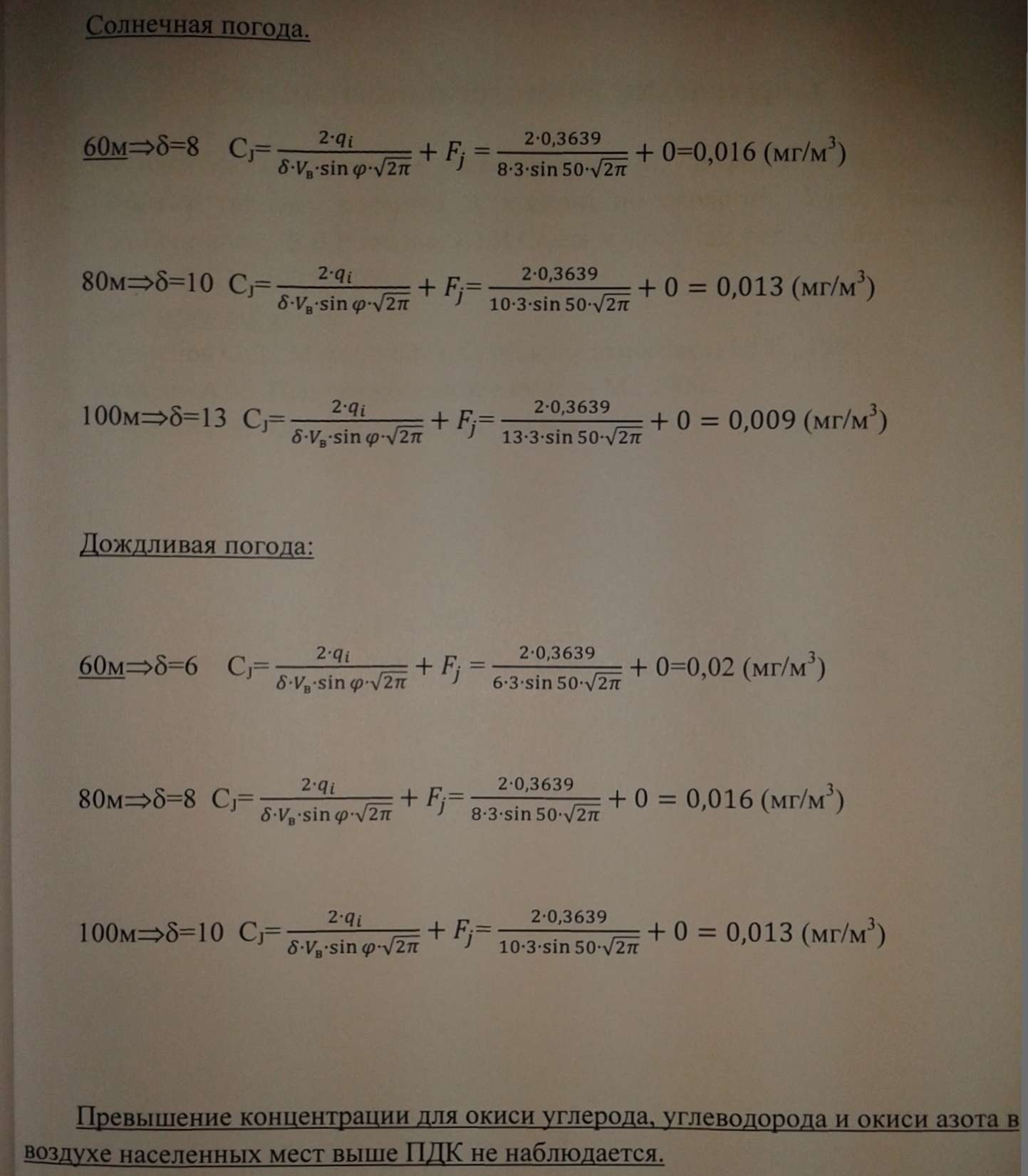

Основными токсичными компонентами отработавших газов двигателей НИИ! сгорания (ДВС) автотранспорта является оксиды углерода, азота и ^водороды. Оценку уровня загрязнения воздушной среды отработавшими L/0 следует производить на основе расчета. Методика расчета включает до^алное определение эмиссии (выбросов) отработавших газов и концентрации ^язнения воздуха этими газами на различном удалении от дороги, а затем мнение полученных данных с ПДК данных веществ в атмосферном воздухе ценных пунктов. При расчете выбросов учитываются различные типы автотранспортных средств и конкретные дорожные условия.

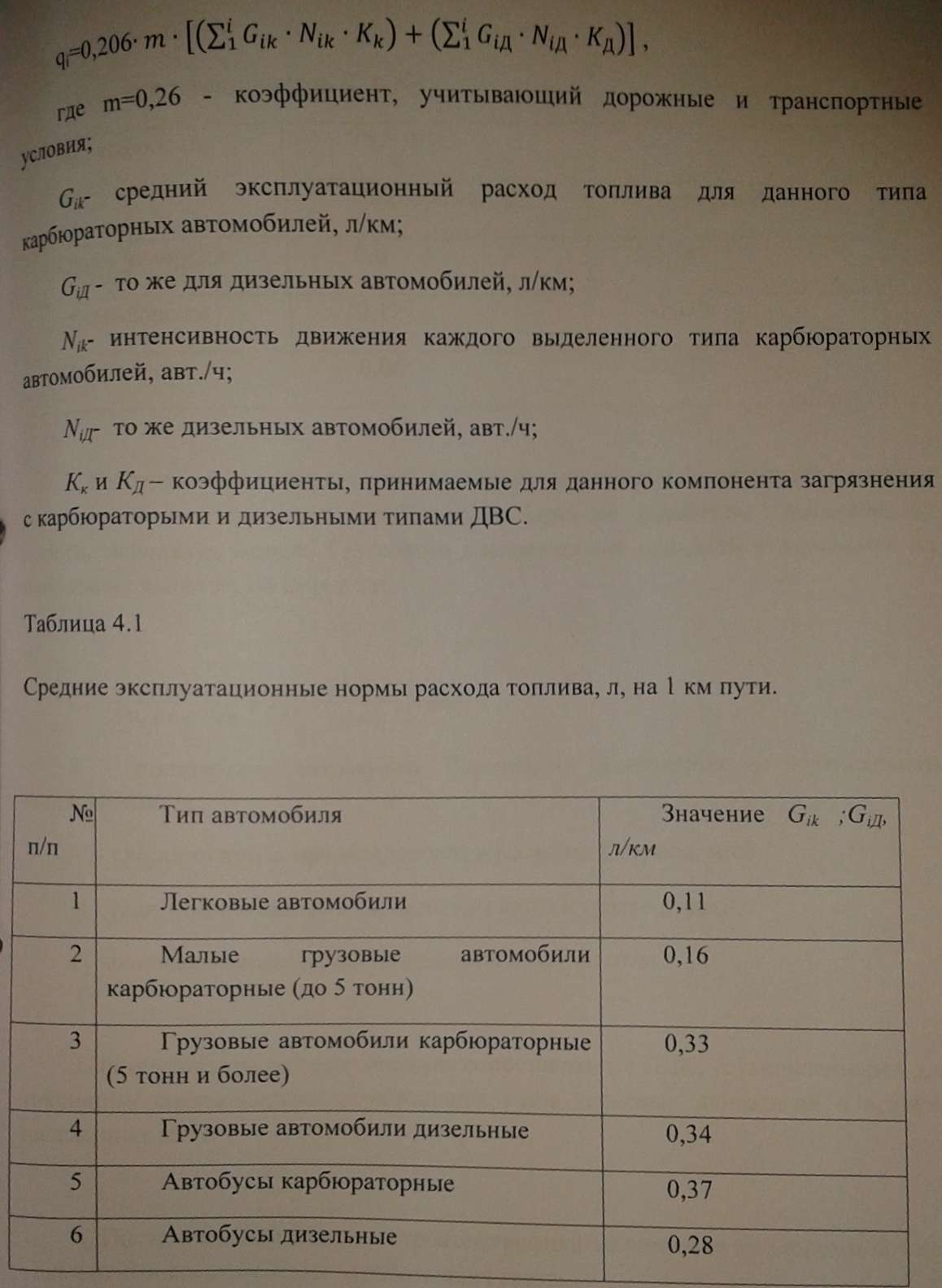

компонента (окиси углерода, оксидов азота, углеводородов) на конкретном Участке дороге по формуле:

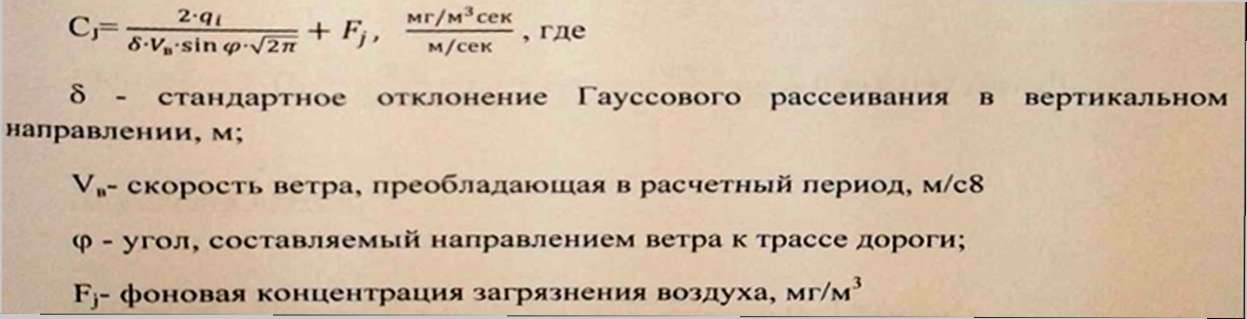

Рассчитываем концентрацию Cj, мг/м3, загрязнения атмосферного воздуха токсичными компонентами отработавших газов на различном удалении от дороги, используя модель Гауссового распределения примесей в атмосфере на небольших высотах, по формуле:

Результаты расчета по формуле сопоставляют с ПДК, установленными для токсичных составляющих отработавших газов тепловых двигателей в воздухе населенных мест.

По полученным данным строятся графики загрязнения придорожной зоны токсичными компонентами отработавших газов.