- •ЭкологИя Курс лекций

- •Оглавление

- •Глава 1. Структура и функции биосферы 6

- •Глава 2. Глобальные проблемы биосферы 101

- •Глава 3. Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы 185

- •Введение

- •Глава 1. Структура и функции биосферы Лекция 1. Введение в дисциплину

- •1.1. История формирования науки экология

- •1.2. Структура, свойства, задачи и объект экологии

- •1.3. Современная экологическая ситуация на планете

- •Лекция 2. Биосфера

- •2.1. Понятие биосферы. Границы биосферы

- •2.2. Учение в. И. Вернадского о биосфере

- •2.3. Концепция экосистемы. Распределение экосистем по широтам и высотным зонам

- •Лекция 3. Среды жизни. Организм и среда

- •3.1. Среды жизни на Земле

- •3.2. Экологические факторы и адаптации организмов к их воздействию. Экологические законы и правила

- •Лекция 4. Экосистема

- •4.1. Взаимодействия между видами в сообществах

- •4.2. Эмерджентные свойства экосистем

- •4.2.1. Видовая структура экосистемы

- •4.2.2. Трофическая структура экосистемы

- •Лекция 5. Популяция

- •5.1. Понятие популяции

- •5.2. Основные характеристики популяции

- •5.3. Структура популяции

- •5.4. Законы изменения численности популяции

- •5.5. Экологические стратегии популяций

- •Лекция 6. Круговороты веществ в экосистемах

- •6.1. Круговорот воды

- •6.2. Круговорот кислорода

- •6.3. Круговорот углерода

- •Лекция 7. Поток энергии в биосфере

- •7.1. Общая схема превращения энергии в экосистеме. Понятие продукции и продуктивности

- •7.2. Первичная продуктивность крупных биомов Тундры

- •Лесные ландшафты (влажные тропические леса, широколиственные леса, тайга)

- •Травянистые ландшафты (степи, прерии, пампы)

- •Пустыни

- •Пути повышения продуктивности естественных экосистем

- •Пути повышения продуктивности искусственных экосистем

- •Индустриальная технология выращивания растений

- •7.3. Изменения продуктивности и биомассы в ходе смены (сукцессии) экосистем

- •Литература к главе 1

5.2. Основные характеристики популяции

Численность и плотность популяций. Численность популяции – это общее количество особей на данной территории или в данном объеме, зависит от соотношения интенсивности размножения (плодовитости) и смертности.

Плотность популяции определяется количеством особей или биомассой на единицу площади либо объема. Плотность популяции зависит от трофического уровня, на котором находится популяция. Чем ниже трофический уровень, тем выше плотность; чем крупнее животные внутри уровня, тем больше их биомасса.

а б в

Рис. 3. Три основные типа распределения особей или групп особей в популяции: а – равномерное распределение; б – групповое распределение; в – случайное распределение (по Р. Дажо,1975)

Особи, составляющие популяции, имеют различные типы пространственного распределения, выражающие их реакции на различные влияния, например, добычу и благоприятные физические условия или конкурентные реакции. Различают три типа распределения или расселения особей внутри популяции: равномерное (редко, при острой конкуренции – некоторые хищные рыбы), случайное (только в однородной среде), групповое (наиболее часто) (рис. 3).

В любом из них имеются сгущения, или центры плотности, между которыми население разрежено или отсутствует. Постоянные устойчивые центры плотности населения вида и представляют собой, как правило, популяции. Знание типа распределения организмов имеет большое значение при оценке плотности популяций методом выборки при экологических исследованиях.

Рождаемость и смертность. Динамика численности популяций находится в тесной зависимости от рождаемости или плодовитости и смертности.

Рождаемость – это способность популяции к увеличению численности, характеризует частоту появления новых особей в популяции. Различают рождаемость абсолютную и удельную. Абсолютная (общая) рождаемость – число новых особей (Nn), появившихся за единицу времени (t). Удельная рождаемость выражается в числе новых особей на особь в единицу времени (для человека – число детей в год на 1 000 человек).

В популяции имеется тенденция к образованию теоретически максимально возможного количества новых особей для данного вида. Оно достигается лишь в идеальных условиях при отсутствии лимитирующих факторов. Обычно же существует экологическая, или реализуемая, рождаемость, возникающая в обычных или специфичных условиях среды, выработанная исторически как приспособление, которое обеспечивает пополнение убыли в популяции.

Смертность – это количество особей, погибших в популяции за определенный период. Абсолютная (общая) смертность – это число особей (Nm), погибших в единицу времени (t). Удельная смертность (d) выражается отношением абсолютной смертности к численности популяции.

Абсолютная и удельная смертность характеризуют скорость убывания численности популяции вследствие гибели особей от хищников, болезней, старости и т. д.

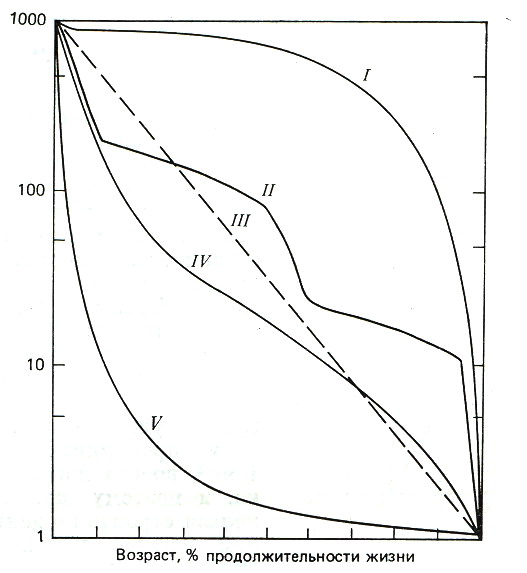

Как и рождаемость, смертность, особенно у высших организмов, широко варьирует с возрастом. Полная картина смертности в популяции последовательно описывается статистическими таблицами выживания, специально разработанными в демографических исследованиях. На основе таблиц выживания строятся кривые выживания. Такие кривые, построенные в полулогарифмическом масштабе, причем интервалы времени по оси абсцисс отложены как процент средней продолжительности жизни (или как процент общей продолжительности жизни), позволяют сравнивать виды с очень разной продолжительностью жизни. Кривые выживания подразделяют на три общих типа, показанных на рис. 4.

Рис. 4. Кривые выживания: I – выпуклая кривая; II – ступенчатая кривая; III – теоретическая кривая; IV – сигмоидная кривая, приближающаяся к Ш; V – вогнутая кривая (по Ю. Одуму, 1986)

По оси ординат (см. рис. 4) отложено число выживших на тысячу особей (логарифмическая шкала), по оси абсцисс – возраст в процентах от продолжительности жизни.