- •1 Направления искусственного интеллекта и понятие иис – 2 ч. [1; 2; 9]

- •1.1 Основные направления искусственного интеллекта и их характеристика. (Гаврилова)

- •1.1.1 Основные направления искусственного интеллекта и их характеристика. (Андрейчикова)

- •1.2 Состояние работ в области экспертных систем и направлениям искусственного интеллекта. (Попов)

- •1.3 Понятие интеллектуальной информационной системы (иис). (Андрейчикова)

- •1.5 Классификация иис. (Андрейчикова)

- •2 Понятие экспертных систем. – 2 ч. [1; 2; 3; 9]

- •2.1 2.2 2.3 Экспертные системы (эс). Назначение экспертных систем. Формальные основы экспертных систем. (Попов)

- •Назначение экспертных систем

- •Формальные основы экспертных систем

- •3 Архитектура экспертных систем и этапы разработки - 2 ч. [2; 8; 9]

- •3.3 Этапы разработки экспертных систем. (Попов)

- •5 Методы и модели представления знаний. (Попов)

- •5.1 Формальная логическая модель представления знаний. (Попов)

- •5.2. Семантическая модель представления знаний. (Попов)

- •5.3 Фреймовая модель представления знаний. (Попов)

- •5.4 Продукционная модель представления знаний. (Попов)

- •5.6 Модель представления знаний: “прецеденты”.

- •5.5 Модель доски объявлений для представления знаний.

- •5.7 Гибридные модели представления знаний

- •6 Методы поиска решений в эс

- •7 Понятие и определение нечетких знаний – 2 ч. [3; 14]

- •7.1 Нечеткие знания

- •7.2 Понятие лингвистической переменной, определение ее значения

- •7.3 Понятие нечеткого множества

- •7.4 Определение нечеткого множества (через базовую шкалу и функцию принадлежности)

- •7.5 Понятие функции принадлежности

- •7.6 Операции с нечеткими знаниями

- •8 Стратегии получения знаний - 2 ч. [3]

- •8.1 Извлечение знаний из данных, приобретение знаний, формирование знаний. Теоретические аспекты извлечения знаний.

- •Теоретические аспекты извлечения знаний

- •Психологический аспект извлечения знаний

- •Лингвистический аспект извлечения знаний

- •Гносеологический аспект извлечения знаний

- •Теоретические аспекты структурирования знаний

- •Историческая справка

- •Иерархический подход

- •Традиционные методологии структурирования

- •Объектно-структурный подход (осп)

- •9 Проектирование экспертных систем - 2ч. [1; 3]

- •9.1 Этапы проектирования экспертной системы: идентификация, концептуализация, формализация, реализация, тестирование, опытная эксплуатация.

- •9.4 Технология проектирования и разработки промышленных эс.

- •9.5 Характеристика этапов разработки эс.

- •9.6 Технология быстрого прототипирования эс.

- •9.7 Характеристика стадий разработки прототипа эс.

- •10 Понятие нейроинформатики, история развития

- •Задача обучения нейронной сети на примерах.

- •12.1 Интерфейс вывода нейросетевого блока

- •12.2 Интерпретатор нейросетевого блока

- •12.3 Блок «Учитель» нейроимитатора

- •12.4 Блок «Оценка»

- •4.3.8. Конструктор нейронной сети

- •12.7 Блок «Констрастер»

- •4.3.9. Контрастер нейронной сети

- •42. Схема работы интеллектуального компонента прогнозирования временных рядов показателей.

- •44. Персептрон Розенблатта.

- •46.Карта самоорганизации Кохонена.

- •45 Многослойный перцептрон и его обучение

Лингвистический аспект извлечения знаний

Лингвистический (А2) аспект касается исследований языковых проблем, так как язык - это основное средство общения в процессе извлечения знаний.

Сразу же следует оговорить, что поскольку тема данной книги ограничена изложением теории и технологии инженерии знаний, то область разработки естественно-языковых интерфейсов и весь спектр проблем, связанных с ней - лексических, синтаксических, семантических, прагматических и т. д. [Виноград, 1976; Мальковский, 1985; Попов, 1982], - не рассматривается.

В инженерии знаний можно выделить три слоя лингвистических проблем (рис. 18.):

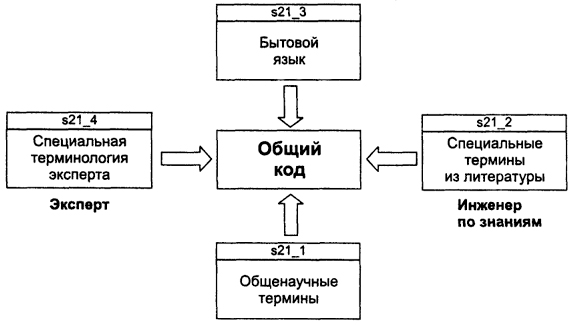

А2 = {S21, S22, S23} = {"общий код", понятийная структура, словарь пользователя}.

Рис.

18. Лингвистический аспект извлечения

знаний

Рис.

18. Лингвистический аспект извлечения

знаний

"Общий код" (S21)

"Общий код" решает проблему языковых ножниц между профессиональной терминологией эксперта и обыденной литературной речью инженера по знаниям и включает следующие компоненты:

S21 = {s21_i} = {общенаучная терминология; специальные понятия из профессиональной литературы; элементы бытового языка; неологизмы, сформированные за время совместной работы; профессиональный жаргон и др.}.

Детализация схемы общения (см. рис. 15.) на рис. 18. позволяет представить средства общения как два потока [Горелов, 1987], в которых нас интересуют компоненты V1 и V2 - языки, на которых говорят аналитик и эксперт (V1', V2' -невербальные компоненты). Различие языков V1 и V2 и обусловливает "языковый барьер" или "языковые ножницы" в общении инженера по знаниям и эксперта.

Эти два языка являются отражением "внутренней речи" эксперта и аналитика, поскольку большинство психологов и лингвистов считают, что язык - это основное средство мышления наряду с другими знаковыми системами "внутреннего пользования" (универсальный семантический код - УСК [Мартынов, 1977], языки "смысла" [Мельчук, 1974], концептуальные языки [Шенк, 1980] и др.).

Язык аналитика V1 состоит из трех компонентов:

s21_l - общенаучной терминологии из его "теоретического багажа";

s21_2 - терминов предметной области, которые он почерпнул из специальной литературы в период подготовки;

s21_3 - бытового разговорного языка, которым пользуется аналитик.

Язык эксперта V2 включает:

s21_l - общенаучную терминологию;

s21_2 - специальную терминологию, принятую в предметной области;

s21_3 - бытовой язык;

s21_4 - неологизмы, созданные экспертом за время работы, то есть его профессиональный жаргон.

Если считать, что бытовой и общенаучный языки у двух участников общения примерно совпадают (хотя реально объем второго компонента у эксперта существенно больше), то некоторый общий язык или код, который необходимо выработать партнерам для успешного взаимодействия, будет складываться из потоков, представленных на рис. 19.

В дальнейшем этот общий код преобразуется в некоторую понятийную (семантическую) сеть, которая является прообразом поля знаний предметной области.

Выработка общего кода начинается с выписыванием аналитиком всех терминов, употребляемых экспертом, и уточнения их смысла. Фактически это составление словаря предметной области. Затем следует группирование терминов и выбор синонимов (слов, означающих одно и то же). Разработка общего кода заканчивается составлением словаря терминов предметной области с предварительной группировкой их по смыслу, то есть по понятийной близости (это уже первый шаг структурирования знаний).

На этом этапе аналитик должен с большим вниманием отнестись ко всем специальным терминам, пытаясь максимально вникнуть в суть решаемых проблем и терминологию. Освоение аналитиком языка предметной области - первый рубеж на подступах к созданию адекватной базы знаний.

Рис.

19. Структура общего кода

Рис.

19. Структура общего кода

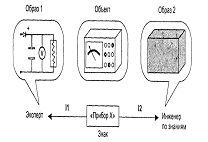

Рисунок 19 дает представление о процессе неоднозначности интерпретации терминов двумя специалистами. В семиотике, науке о знаковых системах, проблема интерпретации является одной из центральных. Интерпретация связывает "знак" и "означаемый предмет". Только в интерпретации знак получает смысл. Так, на рис. 20. слова "прибор X" для эксперта означает некоторую конкретную схему, которая соответствует схеме оригинала прибора, а в голове начинающего аналитика слова "прибор X" вызывают пустой образ или некоторый черный ящик с ручками.

Рис. 20. Неоднозначность интерпретации

Внимание к лингвистическому аспекту проблемы извлечения знаний способствует сближению образа 1 с образом 2 и интерпретации I1с интерпретацией I2, а слова "прибор X" перейдут в действительно "общий" код. Таким образом, слой S21 включает изучение и управление процессом разработки специального промежуточного языка, необходимого для взаимодействия инженера по знаниям и эксперта.

Понятийная структура (S22)

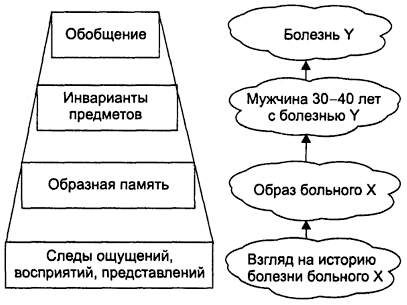

Проблемы формирования понятийной структуры представляют следующий слой S22 лингвистического аспекта проблемы извлечения знаний. Особенности формирования понятийной структуры обусловлены установленным постулатом когнитивной психологии о взаимосвязи понятий в памяти человека и наличии семантической сети, объединяющей отдельные термины во фрагменты, фрагменты в сценарии и т. д. Построение иерархической сети понятий, так называемой "пирамиды знаний", - важнейшее звено в проектировании интеллектуальных систем.

Большинство специалистов по искусственному интеллекту и когнитивной психологии считают, что основная особенность естественного интеллекта и памяти в частности - это связанность всех понятий в некоторую сеть. Поэтому для разработки базы знаний и нужен не словарь, а "энциклопедия" [Шенк, Бирнбаум, Мей, 1989], в которой все термины объяснены в словарных статьях со ссылками на другие термины.

Таким образом, лингвистическая работа инженера по знаниям на данном слое проблем заключается в построении таких связанных фрагментов с помощью "сшивания" терминов. Фактически эта работа является подготовкой к этапу концептуализации, где это "шитье" (по Шенку - КОП, концептуальная организация памяти [Шенк, Хантер, 1987]) приобретает некоторый законченный вид.

При тщательный работе аналитика и эксперта в понятийных структурах начинает просматриваться иерархия понятий. Такие структуры имеют важнейшее гносеологическое и дидактическое значение и последнее время для них используется специальный термин - онтологии. Следует заметить, что эта иерархическая организация хорошо согласуется с теорией универсального предметного кода (УПК) [Горелов, 1987; Жинкин, 1982], согласно которой при мышлении используются не языковые конструкции, а их коды в форме некоторых абстракций, что в общем согласуется с результатами когнитивной психологии [Величковский, 1982].

Иерархия абстракций - это глобальная схема, которая может быть положена в основу концептуального анализа структуры знаний любой предметной области. Лингвистический эквивалент иерархии - иерархия понятий, которую необходимо построить в понятийной структуре, формируемой инженером по знаниям (рис. 21.).

Следует подчеркнуть, что работа по составлению словаря и понятийной структуры требует лингвистического "чутья", легкости манипулирования терминами и богатого словарного запаса инженера по знаниям, так как зачастую аналитик вынужден самостоятельно разрабатывать словарь признаков. Чем богаче и выразительнее получается общий код, тем более полнее база знаний.

Рис.

21. Пример иерархии

Рис.

21. Пример иерархии

Аналитик вынужден все время помнить о трудности передачи образов и представлений в вербальной форме. Полезными тут оказываются свойства многозначности слов естественного языка. Часто инженеру по знаниям приходится подсказывать слова и выражения эксперту, и такие новые лексические конструкции оказываются полезными.

Способность к словесной интерпретации зависит и от пола аналитика (параметр sl_l). Установлено, что традиционно женщины придают большую значимость невербальным компонентам общения, а в вербальных имеют более обширный алфавит признаков. И вообще, существуют половые различия восприятия не только в бытовой сфере, что очевидно, но и в профессиональной. Следовательно, у эксперта-мужчины и у эксперта-женщины могут существенно отличаться алфавиты для вербализации признаков воспринимаемых объектов.

Словарь пользователя (S23)

Лингвистические результаты, соотнесенные к слоям общего кода и понятийной структуры, направлены на создание адекватной базы знаний. Однако часто профессиональный уровень конечного пользователя не позволяет ему применить специальный язык предметной области в полном объеме.

Неожиданными для начинающих разработчиков являются проблемы формирования отдельного словаря для создания дружественного интерфейса с пользователем ЭС, исследуемые в слое S23. Необходимы специальные приемы, увеличивающие "прозрачность" и доступность системы. Для разработки пользовательского интерфейса требуется дополнительная доработка словаря общего кода с поправкой на доступность и "прозрачность" системы.

Так, при разработке экспертной системы по психодиагностике АВТАНТЕСТ [Гаврилова, 1984] пришлось разработать два словаря терминов - один для психологов-профессионалов, второй - для неспециалистов (испытуемых). Поскольку результат психодиагностического тестирования всегда интересен испытуемому, ему выдается листинг с психологическим заключением на общелитературном языке без употребления специальных терминов. Интересно, что при внедрении системы использовался в основном этот второй словарь; даже профессиональные психологи предпочитали получать тексты на обыденном языке.