Глава 12

Влияние группы на личность

Группа и личность в социальной структуре общества выступают как самостоятельные субъекты тех или иных социальных действий. Поэтому можно рассматривать и анализировать их взаимодействие друг другом, а также взаимоотношения, складывающиеся между личностью и группой. Эти взаимодействия и взаимоотношения можно представить по аналогии с взаимодействиями и взаимоотношениями других социальных субъектов, например отдельных личностей или отдельных социальных групп. Однако такой анализ вносит немного нового в понимание того, что нам уже известно и обсуждалось в предыдущих главах учебника (речь идет о взаимодействиях и взаимоотношениях индивидов или аналогичных отношениям между отдельными социальными группами).

В процессе взаимодействия личности и группы возникают особого рода феномены, в частности:

эффекты социальной фасилитации или ингибиции;

деиндивидуализация личности;

коллективизация мышления;

предубеждения и предрассудки;

конформизм;

групповая поляризация и др.

В данной главе мы представим и обсудим эти и некоторые другие феномены, связанные со взаимодействием и влиянием группы на личность и личности на группу.

Социальная фасилитация и ингибиция

Эффект социальной фасилитации — явление, в соответствии с которым в присутствии других людей активность человека повышается, и он лучше справляется с заданием в сравнении с ситуацией, когда он находится один.

Эффектом социальной ингибиции называется явление, которое выражается в торможении активности человека в присутствии других людей.

По своей сути эти явления противоположны друг другу, но, тем не менее, могут в одинаковой степени проявляться у людей.

Объяснения эффектов социальной фасилитации и ингибиции могут быть разными. Одно из них предложил американский социальный психолог Р. Зайенс. Его объяснение носит психофизиологический характер и апеллирует к понятию доминирующей реакции. Суть этого объяснения заключается в следующем. Усиление общего уровня возбуждения человека в присутствии других людей, прежде всего, влияет на доминирующую реакцию. Если этой реакцией является активизация, то наблюдается эффект социальной фасилитации; если же в качестве такой реакции выступает торможение, следствием будет эффект социальной ингибиции.

Можно, однако, и по-другому объяснить эти феномены, вспомнив известный из общей психологии закон Йеркса-Додсона. Согласно этому закону, для каждого человека существует оптимум эмоционального возбуждения, обеспечивающий максимальный уровень активности. При приближении к этому оптимуму активность усиливается, а при удалении от него — уменьшается. В связи с этим можно предположить, что у людей, проявляющих эффект социальной фасилитации, повышение уровня эмоционального возбуждения приближает его к оптимуму, а у людей, демонстрирующих эффект социальной ингибиции, напротив, усиление общего уровня эмоционального возбуждения приводит его к отклонению от оптимума.

Дальнейшие исследования эффектов социальной фасилитации и ингибиции привели ученых к выводу о том, что их проявление зависит от силы психологического давления на данного человека, которое в данной ситуации оказывают на него присутствующие люди.

Выделены и описаны шесть различных ситуаций «присутствия» других людей и, соответственно, оказания психологического влияния на человека.

Человек находится совершенно один. Вокруг него в данный момент времени нет других людей, и сам он полностью уверен в том, что то, чем он сейчас занимается, никогда и ни при каких условиях не станет известно другим людям (ситуация фактического отсутствия других и, следовательно, эффектов социальной фасилитации или социальной ингибиции).

Человек находится один, и в данный момент времени рядом с ним никого нет. Однако он сам полностью не уверен в том, что то, чем он сейчас занимается, не станет когда-либо известно другим людям (ситуация минимально выраженного присутствия других и, следовательно, очень слабого проявления эффектов социальной фасилитации или социальной ингибиции).

Человек находится в окружении незшакомых ему людей, которые на него не обращают никакого внимания (ситуация слабого присутствия других и, следовательно, о'чень слабого проявления эффектов социальной фасилитации илш социальной ингибиции).

Человек находится в окружении знашомых людей, которые обращают на него внимание, но не оценивают его, и сам человек от этих людей практически не зависит (ситуация «среднего» присутствия других и, соответственно, среднего проявления эффектов социальной фасилитации или социальной ишгибиции).

Человек окружен людьми, которые ощенивают его, и от предлагаемых ими оценок в какой-то мере эавшсит судьба данного человека (ситуация сильно выраженного присутствия других и, следовательно, заметного проявления эффектов социальной фасилитации или социальной ингибиции).

Человек что-то делает публично, в окружении людей, от которыхон полностью зависит, и эти люди ощенивают его и определяют его дальнейшую судьбу (ситуация очень» сильно выраженного присутствия других и, соответственно, очень сильного проявления эффектов социальной фасилитации или социальной ингибиции).

Анализ вышесказанного показывает, что эффекты социальной фасилитации или социальной ингибиции нельзя рассматривать в отвлечении от изучения социальных ситуаций, в которых они проявляются.

Деиндивидуализация личности

Ряд явлений, касающихся взаимодействуя личности и группы, возникает в больших социальных группах. На эти феномены ученые обратили внимание еще в начале XX века, исследуя социально-психологические явления, связанные с толпой и касающиеся воздействия ее на психологию находящихся в ней людей. В частности, французский ученый Г. Лебон считал, что такие изменения личности являются следствием оказания массой, толпой людей сильного психологического давления на человека, невольно ставшего участником событий, в которые оказалась вовлеченной толпа. Это проявляется в снижении уровня разумности поведения данного человека, в утрате им самоконтроля, в преобладании эмоций над разумом, в импульсивности его поведения, в понижении степени ответственности за свои действия и поступки, совершенные вместе с другими участниками массы, толпы.

Явление, связанное с влиянием толпы (массы людей) на человека, получило название деиндивидуализация (деперсонализация). Сущность ее в том, что человек временно теряет те

психологические свойства, которые характеризуют его как уникальную, своеобразную личность. При этом у него сохраняются те черты, которые являются общими с окружающими его в толпе людьми.

Одновременно с понятием «деиндивидуализация» («деперсонализация») в научный оборот вошло словосочетание «деиндивидуали-зированные личности», с помощью которого стали обозначать людей, которые мало чем отличаются по своей психологии и поведению от окружающих, и о них как о личностях почти ничего конкретного сказать нельзя. Так называемые деиндивидуализированные личности более расторможены, менее склонны сдерживать себя в своих реакциях на окружающие события и в своем социальной поведении, меньше контролируют себя и меньше, чем другие люди, задумываются о последствиях своих действий и поступков. Основной причиной этого, по мнению ученых, является то, что на таких людей окружающие почти не обращают внимания, а если происходит какое-либо событие, то ответственность за него в минимальной степени приписывается именно таким личностям.

Психологические явления и поведенческие реакции, характерные для деиндивидуализации (и деиндивидуализированных личностей), очень сходны с теми, которые наблюдаются у людей под влиянием сильно действующих психотропных веществ, например алкоголя или наркотиков. Отсюда можно сделать вывод о том, что деиндивидуализация возникает и проявляется в условиях, порождающих измененные состояния сознания человека.

Ф. Зимбардо высказал предположение, что деиндивидуализация как явление может проявляться в любой большой социальной группе, а не только той, которая называется толпой. В частности, феномен деиндивидуализации может характеризовать поведение человека в большом городе, в любом массовом скоплении людей, которое, строго говоря, нельзя назвать толпой в том ее понимании, которое сложилось еще в начале XX века.

Коллективизация мышления и феномен групповой поляризации

Коллективизации мышления проявляется в том, что члены некоторой социальной группы, стремясь добиться группового согласия, сохранить групповую сплоченность, сознательно выбирают такие решения, которых придерживаются все или большинство членов данной группы.

В случае коллективизации мышления люди не обращают внимания на правильность или объективность решения, так как главное для них — во что бы то ни стало прийти к общему согласию, и сделать это как можно быстрее.

С явлением коллективизации мышления, с процессом его возникновения и сохранения связана следующая типичная симптоматика1:

иллюзия неуязвимости и излишний оптимизм;

безусловная вера в моральную справедливость принимаемых решений;

рационализация;

стереотипизация;

конформизм;

самоцензура;

иллюзия единомыслия;

групповая психологическая самозащита.

Для группового единомыслия (коллективизации мышления), кроме того, характерно следующее:

снижение общего (группового) интеллекта, то есть среднего уровня разумности принимаемых группой решений по сравнению с теми решениями, которые способны принять отдельные, наиболее интеллектуально развитые члены группы;

наличие «образа врага» группы и стереотипных, в основном негативных, взглядов на него;

давление со стороны большинства, принуждающее отдельных членов группы вести себя конформно;

внешний контроль мышления других членов группы, побуждающий их одинаково думать.

Коллективизация мышления нередко приводит к принятию и реализации ущербных решений. Этот феномен обычно сопровождается следующими типичными недостатками в принятии групповых решений:

а) при обсуждении в группе различных проблем не рассматриваются все возможные, альтернативные их решения, принимается и главным образом обсуждается только то решение, которое предлагает лидер;

б) возражения отдельных членов группы против предлагаемого единого группового решения большинством членов группы не принимаются во внимание;

1 JanisI.L. Groupthink: Psychological studies of policy decision and fiascoes. — N.Y., 1992.

в) принимаемое группой решение не анализируется и не оценивается с точки зрения его возможных недостатков;

г) информация, связанная с принимаемым решением, представляется и рассматривается односторонне и предвзято;

д) заранее не разрабатывается план действий на тот случай, если принятое групповое решение окажется неудачным или его не удастся выполнить.

Феномен коллективизации мышления нередко наблюдается в обществах и социальных группах, основанных на авторитарной системе, а также в группах людей, наделенных при данной системе реальной властью, особенно если эти люди не были избраны с помощью процедуры свободных выборов, зависимы от власти или назначены ею.

Кроме того, замечено, что склонность к коллективизации мышления иногда демонстрируют и люди, получившие власть демократическим путем в результате выборов.

Ученые, изучавшие феномен коллективизации мышления, исследовали и обсуждали также вопрос о том, как предотвратить данное нежелательное явление. Они пришли к следующим выводам, которые касаются действий, препятствующих возникновению коллективизации мышления, и его отрицательных социально-психологических последствий.

Члены группы должны знать, что такое коллективизация мышления, и сознательно стремиться ее избегать.

В обсуждении разнообразных вопросов они должны стараться занимать беспристрастную и непредвзятую позицию.

К обсуждаемой проблеме и к предлагаемым ее решениям необходимо подходить критически.

В группе должны поощряться возражения и сомнения в правильности предлагаемых и принимаемых группой решений.

Некоторые члены группы обязательно должны исполнять в ней не роль генераторов идей, а роль арбитров1.

В процессе групповой дискуссии желательно разделять группу на подгруппы и каждой такой подгруппе предлагать выработать собственное решение по обсуждаемому вопросу.

Целесообразно обращаться к независимым экспертам, которые не входят в состав данной группы, не зависят от ее участников или лидера и в состоянии объективно оценить принимаемые данной группой решения.

1 В связи с этим высказывается мнение о том, что проведение групповой дискуссии по технике брейнсторминга может способствовать исключению феномена коллективизации мышления.

8. Предлагать вырабатывать решения по одному и тому же вопросу нескольким независимым друг от друга группам, чтобы иметь возможность затем сопоставить полученные ими выводы.

В социальной психологии открыто и описано явление, в каком-то отношении противоположное коллективизации мышления. Это феномен групповой поляризации.

Групповой поляризацией называется явление, в соответствии с которым групповое взаимодействие или групповая дискуссия приводят не к психологическому сближению членов группы или принятию единого решения, а, напротив, к расхождению или размежеванию мнений и разделению группы на две противостоящие друг другу половины.

В ходе исследований явления групповой поляризации были предложены несколько вероятных его объяснений. Наиболее популярными из них стали две теории, объясняющие данный феномен: информационная и нормативная.

Информационная теория объясняет феномен групповой поляризации следующим образом. Во время групповой дискуссии члены группы обмениваются друг с другом разнообразной информацией. Из этой информации они выбирают прежде всего то, что соответствует уже сложившимся у них убеждениям. В результате их убеждения усиливаются, и если они изначально были несогласованными, то рассогласование между ними увеличивается.

Нормативная теория предполагает, что члены группы, обсуждая какой-либо дискуссионный вопрос, в своих суждениях и мнениях стараются соответствовать тем, с кем они в данной группе себя идентифицируют. Иными словами, стремясь к одобрению со стороны «своих», они в собственных суждениях и мнениях целенаправленно и сознательно подчеркивают изначально имеющиеся разногласия и стараются усилить их. «Желая понравиться другим, мы можем начать выражать более жесткие мнения, когда обнаруживаем, что другие разделяют наши взгляды»1.

Дискриминация, предрассудки и социальные стереотипы

Дискриминацией называют негативные социальные действия, предпринимаемые в отношении определенных людей или представителей социальных групп другими людьми или группами.

1 МайерсД. Социальная психология. — СПб., 1997. — С. 381.

Наличие социальной дискриминации обычно свидетельствует о низком уровне развития соответствующего общества и составляющих его людей, об их невысокой культуре.

Предрассудки — это необоснованно отрицательное отношение, устойчивая социальная установка человека или групп людей по отношению к другим людям или социальным группам.

Предрассудок — это прежде всего когнитивное образование или то, что относится к сфере знаний, размышлений, рассуждений, убеждений о соответствующем объекте. На это указывает вторая составляющая термина — «рассудок». Что касается его первой составляющей, то она свидетельствует о том, что у человека, имеющего предрассудки, заранее существует вполне определенная, в данном случае негативная система знаний и представлений, исходя из которой он подходит к общению и взаимодействию с соответствующим объектом, не ставя перед собой задачу узнать его как следует.

Такое отношение предполагает уверенность человека в том, что он хорошо знает соответствующий объект, что его знания, безусловно, являются правильными. Предрассудки — это вынесение суждения о ком-либо или чем-либо без предварительного размышления или последующего обоснования данного суждения.

Предрассудки — это примерно то же самое, что и предубеждения. Разница между ними заключается лишь в том, что предубеждения — это предварительно сформированные или уже имеющиеся убеждения. Кроме того, последние не предполагают определенных действий человека в отношении соответствующего объекта, в то время как предрассудки не только предполагают, но и реально управляют соответствующими действиями.

Социальный стереотип— это одновременно и когнитивное, и поведенческое образование. Он включает так называемое негибкое (стереотипное) мышление и негибкие, автоматизированные (стереотипные) практические действия.

Стереотип, кроме того, представляет собой неоправданное обобщение и значительное упрощение реальности. Примеры стереотипов: «кавказцы — плохие*, «русские — хорошие», «богатые — воры, грабители», «бедные — порядочные люди». Отметим, что, в отличие от предубеждений и предрассудков, стереотипы не всегда являются исключительно отрицательными. Входящие в их состав социальные установки могут оолее или менее правильно отражать реальную действительность и особенности тех или иных групп людей. Однако и в этом случае социальные

стереотипы

нельзя воспринимать и оценивать как

положительное явление, так как они

выступают как негибкие и, следовательно,

не полностью

соответствующие той реальности, которую

они отражают.

стереотипы

нельзя воспринимать и оценивать как

положительное явление, так как они

выступают как негибкие и, следовательно,

не полностью

соответствующие той реальности, которую

они отражают.

Социально-психологическую почву для предрассудков создает неравный социальный статус людей. Занимая разное положение в обществе, люди формируют определенные предубеждения относительно тех, кто им не равен по статусу. Иногда социально-психологической почвой для возникновения, существования и распространения предрассудков становится религия. У верующих нередко наблюдается больше разнообразных предрассудков, чем у неверующих, особенно если их вера принадлежит к разряду религий, где традиционно и давно культивируются неприязнь и нетерпимость к иноверцам. Очевидно, что односторонние обобщения в данном случае неуместны, что влияние религии на предрассудки появляется только в тех вероучениях, которые проповедуют исключительную верность своего учения и избранность тех, кто его придерживается. По известному выражению американского психолога П Оллпорта, роль религии парадоксальна: она создает предрассудки и сама же борется против них; она их порождает и одновременно уничтожает.

Предрассудки связаны также с известным социально-психологическим явлением, которое носит название внутригрупповоп фаворитизм.

Стереотипное мышление и поведение в отношении других людей проявляются в тех случаях, когда люди остро ощущают свою социальную принадлежность, единство со своей социальной группой и ее отличие от чужих социальных групп. Доказано, что исключительная приверженность людей к собственной нации, стране, религии, культуре и т. п. — всему тому, что можно назвать ложно (неадекватно) понимаемым патриотизмом, — нередко предрасполагает человека недооценивать людей, живущих в иной стране, относящихся к другой национальности, придерживающихся иной веры и т. д.

Парадоксально, но факт: современная демократия, основанная на так называемой индивидуалистической культуре, в больше степени способствует распространению внутригруппового фаворитизма, чем общества, принадлежащие к культуре коллективистической.

Заметим, что существование предрассудков и их проявление в реальном поведении людей — разные вещи. Для того чтобы имеющиеся предрассудки проявились в социальном поведении и породили острые социальные конфликты, необходим ряд условий. Одним из таких условий является наличие или отсутствие социальной напряженности в обществе.

До сих пор мы обсуждали в основном социальные или социально-психологические причины предрассудков. Однако в научной и учебной литературе содержатся указания на то, что в качестве предпосылок существования предрассудков может выступать и личность человека, в частности такое его качество, как авторитарность.

В связи с развитием когнитивной психологии во второй половине XX века ученые обратились к изучению когнитивных предпосылок социальных стереотипов, предубеждений и предрассудков. Сторонники когнитивной психологии считают, что стереотипные убеждения и установки, связанные с предрассудками, существуют не только потому, что они порождаются социальными условиями (так в основном думают социологи и социальные психологи), но и законами мышления как такового: оно само обладает такими особенностями, которые способствуют возникновению и поддержанию предрассудков. В этом смысле многие предрассудки похожи на иллюзии восприятия и также являются побочным продуктом соответствующего когнитивного процесса, в данном случае — мышления. В когнитивной психологии, косвенно связанной с социальными предубеждениями и предрассудками, удалось обнаружить немало интересного.

Одним из когнитивных феноменов, который, по-видимому, способствует возникновению предрассудков, является категоризация, то есть стремление мышления людей к обобщениям и подведению многих вещей под единое понятие — категорию. Считается, что классификация людей по типам и отнесение их к определенной категории облегчает понимание соответствующих людей. В процессе категоризации индивидуальные особенности людей, не позволяющие их отнести к той или иной категории, игнорируются, не принимаются в расчет; напротив, то, что объединяет людей, подчеркивается и выводится на первый план. Вариантом подобной категоризация и является то, что называют социальным стереотипом. Показано, что социальная стереотипизация или категоризация чаще всего происходят в следующих случаях:

когда у человека имеется дефицит времени для познания окру жающих людей;

когда он чрезвычайно занят другими делами;

когда он устал;

когда он эмоционально возбужден.

Все это характерно для многих людей, живущих в современном мире, который создает благоприятную почву для возникновения стереотипного, категориального мышления.

Кроме категоризации мышления, существует эффект внутригруп-повой гомогенности, который представляет собой ощущение того, что люди, принадлежащие к определенной социальной группе, кажутся более похожими друг на друга, чем на самом деле. В результате действия такого когнитивного эффекта люди, принадлежащие к разным группам, могут отличаться друг от друга в большей степени, чем люди, находящиеся внутри этих групп.

Еще одним когнитивным феноменом, способным повлиять на социальные стереотипы, является известная в психологии восприятия и понимания людьми друг друга имплицитная теория личности. Она сама по себе задает ограниченный, стереотипный взгляд на людей, так как вполне определенным и однозначным способом связывает между собой внешность, психологию и поведение человека, то есть приписывает людям с теми или иными внешними особенностями вполне определенные психологические свойства. На самом деле столь однозначной зависимости между внешностью и психологией человека не существует.

Многие психологи отмечают, что плохое или хорошее настроение человека может, соответственно, усиливать или ослаблять видение в других людях тех или иных особенностей. Например, находясь в хорошем состоянии духа, человек склонен замечать положительное в окружающих; пребывая в плохом настроении — отрицательное. Это в свое время хорошо подметил известный российский актер А. Райкин в одной из своих интермедий. Находясь в хорошем настроении, он напевал: «А кругом идут прохожие, все на ангелов похожие». Однако когда у актера по исполняемой им роли менялось настроение, то и содержание куплета претерпевало соответствующие изменения. Теперь вокруг шли прохожие, «все на дьяволов похожие».

Свой вклад в формирование социальных стереотипов вносит и фундаментальная ошибка атрибуции, согласно которой мы, наблюдая за поведением людей, склонны искать его причины в их психологии, а не в не зависящих от них обстоятельствах. Все описанные в одной из предыдущих глав феномены, связанные с явлением каузальной атрибуции, также имеют отношение и к формированию, и сохранению стереотипного мышления, и наличие этих феноменов следует рассматривать как когнитивную предпосылку (составляющую) социальной стереотипизации.

Конформизм

Конформизмом называется осознанное социальное поведение человека, при котором он, находясь под психологическим воздействием (давлением) со стороны других людей и имея собствен-

ное мнение по какому-либо вопросу, открыто его не заявляет и не отстаивает, а по соображениям личной выгоды принимает мнение тех, кто оказывает на него воздействие {тех людей, от которых в данный момент времени зависит).

Первым это понятие в социальную психологию ввел американский ученый С. Аш. Исследования конформизма обнаружили ряд закономерностей. Обратим внимание на некоторые из них.

Если задача, решаемая человеком, или вопрос, на который ему необходимо было отвечать в присутствии группы, оказывались сложными, то число конформно ведущих себя людей значительно возрастало (ими оказывалось абсолютное большинство членов группы).

Если членов группы, испытывавших на себе групповое давление, поддерживал хотя бы еще один член группы, то число конформно ведущих себя людей, напротив, существенно уменьшалось.

Степень конформизма возрастает, если задача, решаемая человеком, является сложной, а он себя считает некомпетентным.

Влияние группы на индивида также зависит от ее значимости для него. Если это референтная группа, то она будет оказывать на него более сильное давление, и в такой группе он будет вести себя более конформно, чем в индифферентной группе.

Если человек зависим от соответствующей группы (даже в том случае, когда она не является для него референтной), то под ее влиянием он будет склонен вести себя более конформно, чем под воздействием группы, от которой данный человек независим.

Если человека в группе никто не поддерживает, то он будет более склонен к конформному поведению, чем в том случае, если кто-то его поддерживает, причем чем больше «группа поддержки», тем менее конформно будет себя вести соответствующий индивид.

Склонность к конформному поведению также зависит от положения, занимаемого человеком в группе: чем выше его статус, тем менее он будет склонен вести себя конформно, и наоборот.

В сплоченной группе труднее сопротивляться групповому давлению, чем в психологически разобщенной группе. Это объясняется тем, что сплоченная группа способна оказывать более сильное давление на человека, чем разобщенная группа. В последней сопротивление индивида групповому давлению поддерживается определенной частью группы, которая вместе с ним выступает против тех, кто оказывает соответствующее психологическое давление.

Связь проявлений конформизма с тендерными различиями носит сложный характер. В общем случае нельзя утверждать, что

мужчины или женщины больше склонны к конформизму, чем представители противоположного пола. Многое зависит от положения мужчины и женщины в соответствующем обществе, а также от содержания того вопроса, в отношении которого проявляется конформное поведение.

Склонность или не склонность вести себя конформно зависит от индивидуальных, личностных особенностей человека. Люди с сильной волей менее склонны вести себя конформно, чем люди со слабой волей. То же самое можно сказать о людях с высокой самооценкой, развитым интеллектом, высокоразвитым мотивом достижения успехов, власти: такие люди, скорее всего, будут менее склонны к конформизму, чем те, у которых соответствующие свойства являются слаборазвитыми. Люди с так называемыми «сильными» чертами характера будут вести себя менее конформно, чем люди со слабым характером. В общем случае более склонными к конформизму являются личности, которые в большей степени поддаются психологическому влиянию других людей.

Тенденция конформного поведения зависит также от культуры. Есть такие культуры, в которых у детей воспитывается безусловное послушание, а среди взрослых людей культивируется беспрекословное подчинение авторитетам. Понятно, что среднестатистический человек в таких культурах будет более склонен к конформизму, чем человек, воспитанный в культуре, где ценятся самостоятельность и независимость..

Положительное воздействие группы на индивида

Известно, что группа оказывает существенное влияние на психологию и поведение индивида. Часть изменений, порождаемых психологическим влиянием группы, исчезает, как только человек выходит из сферы воздействия группы, другие изменения продолжают сохраняться, оставляя заметный след в личности и превращаясь при определенных условиях в личностные черты и формы социального поведения.

С некоторыми оговорками можно допустить, что человек как личность есть продукт, результат многочисленных групповых влияний, что почти все особенности его психологии и поведения, за исключением генетически и физиологически обусловленных, складываются и закрепляются под влиянием его личного участия в деятельности различных социальных больших и малых групп. Каждая из значимых (референтных) социальных групп вносит свой вклад в психологию и поведение личности, и этот вклад отнюдь не является однозначно положительным

или отрицательным. Он различен, и об этом в первую очередь свидетельствует наличие у людей множества достоинств и недостатков, большую часть которых они приобрели, находясь в группах.

Выделим некоторые факты, свидетельствующие о положительном влиянии группы на индивида.

В группе индивид встречается с людьми, которые являются для него основным источником культуры,

Отношения между людьми, складывающиеся в группах, несут в себе позитивные социальные нормы и ценностные ориентации, которые усваиваются личностью.

Группа является местом, где индивид осваивает и совершенствует свои коммуникативные умения и навыки.

От участников различных групп индивид получает информацию, позволяющую ему правильно воспринимать и оценивать себя, сохранять и укреплять все положительное в своей личности, избавляться от отрицательного.

Группа снабжает индивида системой положительных эмоциональных подкреплений, необходимых для его развития.

Постоянное общение индивида с более развитыми, чем он, личностями, обладающими ценными знаниями, умениями и навыками, обеспечивает ему возможность приобщения к соответствующим знаниям и духовным ценностям. Почти каждому человеку есть чему научиться у других людей, и практически в каждой социальной группе он встречает таких людей.

Только через прямое общение и личные контакты с другими людьми в социальных группах одни люди передают другим свой жизненный опыт. Этот опыт включает в себя практически все человеческое в современном человеке, начиная с элементарных гигиенических навыков и пользования речью и кончая нравственными ценностями и способностями к различным видам деятельности.

Нигде, кроме группы, человек не в состоянии усвоить речь и научиться пользоваться ею. Ребенок научается разговаривать только благодаря тому, что все в семье, где он родился, говорят на родном языке. И не просто говорят, а постоянно, чуть ли не с первых дней рождения обращаются к нему, требуют ответной реакции и всячески ее поощряют. Стимулирование языкового развития индивида со стороны группы происходит и дальше. Установлено, что между уровнем владения языком и участием индивида в деятельности различных групп существует прямая зависимость.

Таким образом, группа для психологического развития индивида как личности представляется незаменимой.

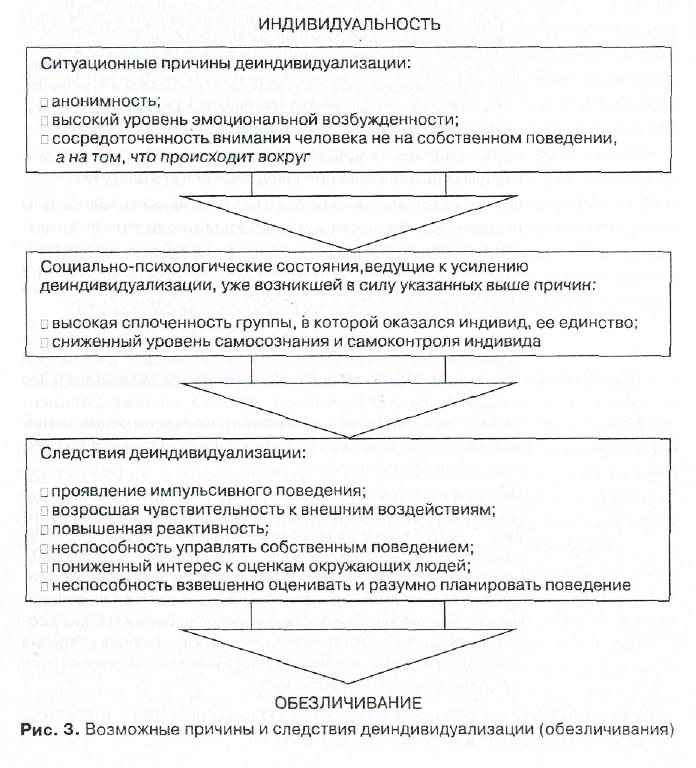

Поначалу социальные психологи, заинтересованные в решении данного вопроса, в качестве объекта своего исследования брали только большие социальные общности — толпу и массу, однако затем их внимание переключилось на изучение влияния малых групп на индивида, поскольку в психологическом развитии человека они играют более существенную роль, чем большие социальные группы. На рис. 3 приведены возможные причины обезличивания (деиндивидуализации), а также ее психологические и поведенческие следствия.

Один из наиболее впечатляющих экспериментов был проведен еще в начале 1960-х годов американским психологом С. Милгрэмом. Он показывает, насколько далеко может зайти обычный человек в своих действиях, бездумно и слепо подчиняясь давлению со стороны авторитетных лиц или социальных групп, которые эти лица представляют. Этот эксперимент заключался в следующем.

Через объявление, данное в газете, за плату 4 доллара в час добровольцы были приглашены принять участие в научном психологическом эксперименте, якобы предназначенном для изучения памяти. Каждому из людей, согласившемуся принять участие в данном эксперименте, говорили, что в ходе его он будет исполнять роль «учителя». Его задача будет заключаться в том, чтобы зачитывать «ученику» пары слов и затем, напоминая по одному слову из каждой пары, просить «ученика» правильно вспомнить второе слово из соответствующей пары (процедура классического эксперимента, часто проводимого в целях изучения ассоциативной памяти людей). Если «ученик» в ходе эксперимента ошибался, то «учитель» должен был наказывать его ударами электрического тока, последовательно повышая его за каждую следующую ошибку шагами по 15V. Эксперимент и использованная в нем электрическая аппаратура допускали изменения напряжения в сети от 15V до 450V. Никаких ограничений на применение тока высокого напряжения во время эксперимента не вводилось, то есть напряжение в нем могло расти непрерывно вплоть до верхнего предела — 450V.

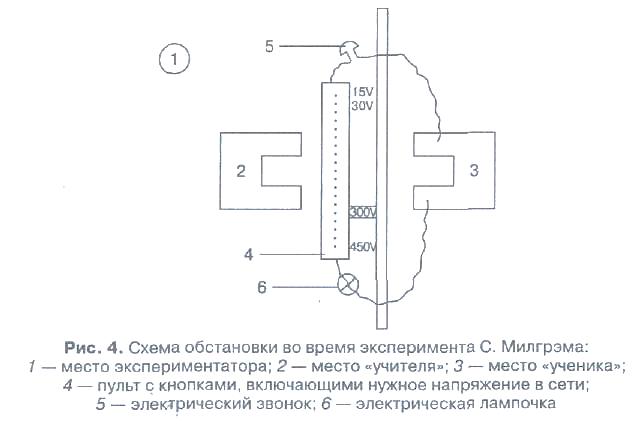

Роль «учителя» в данном эксперименте выполнял настоящий испытуемый, а роль «ученика» — подставное лицо, специально подготовленный для данного эксперимента актер. Общая схема данного эксперимента представлена на рис. 4.

«Учителя» и «ученика» во время эксперимента разделяла тонкая фанерная перегородка, так что «учитель» не мог видеть «ученика», но хорошо слышал все, что происходило за перегородкой. «Ученик» сидел в кресле 3, привязанный к нему крепкими кожаными ремнями, а на его руках находились браслеты, имеющие открытые контакты от электрических проводов, идущих со стороны пульта. Само кресло 3, кроме того, было крепко привинчено к полу. При возникновении тока в электрической цепи зажигалась лампочка 6 и звучал электрический звонок 5.

Непосредственно перед «учителем» находилась панель с электрическими кнопками, градуированными от 15V до 450V. Цифра 300V была выделена красным цветом, и рядом с ней было написано слово «шок», что свидетельствовало о том, что такое напряжение смертельно опасно для человека и вызывает у него состояние шока.

Перед началом эксперимента сам «учитель» на короткое время садился в кресло «ученика», для пробы получал удары электрическим током 15V и лично убеждался в том, что ток по цепи действительно идет, что удары электрическим током даже минимального напряжения достаточно болезненные. После этого начинался сам эксперимент.

На самом деле «ученик» в. ходе эксперимента никаких ударов электрическим током не получал. С помощью скрытого маневра экспериментатор переключал ток на замаскированную электрическую сеть, в которой также были включены лампочка и звонок.

В качестве «ученика» в эксперименте участвовал специально подготовленный человек — актер, который умело имитировал поведение и переживания лица, подвергаемого ударам электрического тока разной силы (напряжения). По мере того как «росло» напряжение в сети, «ученик» должен был вести себя все более беспокойно, а при напряжении более 300V прекращать подавать какие бы то ни было признаки жизни: не отвечать на вопросы; не производить никаких звуков. До этого момента он должен был выражать свой протест движениями, ворчанием, криками, ударами ногами в перегородку и другими естественными способами.

Свои «переживания» и «протест» против наказания ударами электрического тока «ученик» в этом эксперименте мог выражать (и реально выражал) следующим образом (это ему было предписано условиями эксперимента):

при напряжении от 75 до 105V он восклицал «Ой!», как обычно восклицает человек, испытывающий неприятное болевое ощущение. При этом сила восклицания возрастала пропорционально увеличению напряжения в сети;

в случае, когда напряжение в сети достигало 120-150V, к этому восклицанию добавлялось слово «больно!» с тем же самым усиливающим эффектом в зависимости от возрастания напряжения;

при достижении напряжения от 150 до 180V «ученик» эмоционально выразительно выкрикивал примерно следующие слова: «Выпустите меня! У меня с сердцем плохо! Я не хочу дальше участвовать в этом эксперименте!»;

при напряжении в 165-225V он уже громко кричал: «Я не могу больше терпеть эту боль! Прекратите эксперимент и отвяжите меня! Вы не имеете права держать меня здесь!» При увеличении напряжения сила крика и протест «ученика», соответственно, возрастали;

когда напряжение достигало 270-285V, то это был уже полный отчаяния крик агонизирующего человека;

при напряжении в 330V крики прекращались и человек за перегородкой («ученик») переставал подавать какие-либо признаки жизни (демонстрация шока, наступившего от электрического тока).

Для того чтобы убедить «учителя» продолжать эксперимент (продолжать как можно дольше наносить «ученику» удары электрического тока), экспериментатор использовал все усиливающиеся аргументы от имени себя самого и различных социальных групп, употребляя, например, следующие слова:

Пожалуйста, продолжайте!

Условия эксперимента требуют, чтобы вы продолжали!

Чрезвычайно важно, чтобы вы продолжали дальше!

У вас нет другого выбора, вы обязаны продолжать!

Если все способы убеждения были исчерпаны, то экспериментатор резко вставал и, изображая из себя строгого армейского офицера, просто командовал: «Сидеть!», «Продолжать!» Наконец, если уже ничего не помогало заставить «учителя» продолжать дальше наносить «ученику» удары электрического тока, то эксперимент на этом прекращался и отмечалось напряжение, до которого через соответствующие убеждения и принуждения удалось довести «учителя».

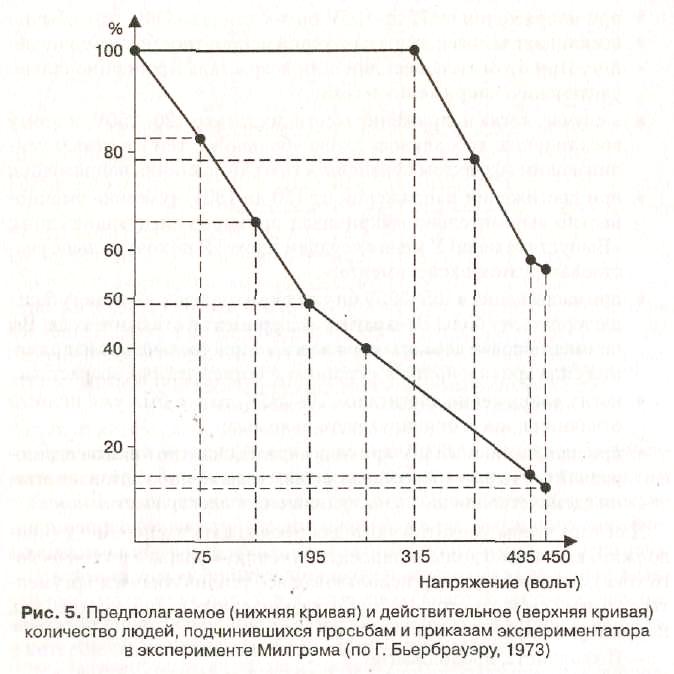

Результаты эксперимента, проведенного со многими американцами — добровольными участниками данного эксперимента, представлены на рис. 5. Они оказались обескураживающими.

Обнаружилось, что почти 65 % всех «учителей» довели напряжение тока до максимальной величины 450 V. Ни один из них не прекратил эксперимент до того, как напряжение на приборе достигло 300V, то есть той критической точки, за которой у «ученика» должен был последовать шок.

С. Милгрэма, как экспериментатора, заинтересовал не только факт подобного поведения людей, но и его возможные объяснения. Часть таких объяснений он получил от самих испытуемых, к другим пришел в результате проведения дополнительных исследований, в которых варьировались условиях эксперимента.

Чрезвычайное послушание испытуемых в данном эксперименте объясняется следующими причинами (ниже представлены обобщения ответов самих испытуемых, выступивших в данном эксперименте в роли «учителей»):

попадание в ловушку;

этикет ситуации;

смягчающие обстоятельства;

надзор;

авторитет и прикрывающая (защищающая) идеология.

Обратим внимание на еще одно обстоятельство, связанное с данным экспериментом. Оно показывает, что нередко люди о себе и себе подобных думают лучше, чем они есть на самом деле.

Обсуждая и комментируя результаты своего эксперимента в одной из телепередач, С. Милгрэм высказал следующие мысли: «Если бы в Соединенных Штатах была создана система лагерей смерти по образцу нацистской Германии, то подходящий персонал для этих лагерей можно было бы набрать в любом американском городе... Наиболее важный урок наших опытов состоит в том, что обычные люди, просто выполняя свою работу и не проявляя никакой особой враждебности, смогли стать участниками ужасных злодеяний».

Наверное, и название страны, и социальную принадлежность людей в этих высказываниях Милгрэма можно было бы заменить названием любой другой страны и любого народа в современном мире. «Под властью злых сил даже лучшие люди иногда меняются в худшую сторону»1.

В итоге ученый делает следующие выводы, касающиеся причин подобного поведения и степени жестокости, проявляемой обычными людьми по отношению к своим реальным или потенциальным жертвам.

Эмоциональная удаленность наказывающего от его жертвы. Если человек непосредственно воспринимает эмоциональные реакции своей жертвы, то он действует по отношению к ней менее жестоко и более осторожно.

Авторитет и социальный статус того, кто заставляет наказывать. В том случае, если это делает авторитетный человек, имеющий высокий социальный статус, индивид будет следовать указаниям этого человека в прямой зависимости от авторитета и статуса последнего.

Мера принятия на себя ответственности за содеянное. Чем больше ответственности за содеянное берет на себя наказывающий, тем менее он будет склонен применять суровые наказания.

Неприятные последствия, которые применение наказания может иметь для того, кто это делает. Чем большими могут быть

1 МайерсД. Социальная психология. — СПб., 1977. — С. 291.

неприятные последствия после применения наказания для того, кто наказывает, тем менее он будет склонен это делать.

5. Наличие или отсутствие обстоятельств, смягчающих вину наказывающего. Если человек, применяющий наказание, уверен в том, что его действия будут оправданы, он с большей готовностью применит наказание, чем в том случае, если он не уверен в оправдании своего поступка или если у него нет убеждения, что его вина будет смягчена.

Все то, о чем говорилось в эксперименте С. Милгрэма, действует на человека в реальных социальных группах, как малых, так и больших.

Еще одним примером отрицательного группового влияния на индивида может быть воздействие, которое группа оказывает на одаренных, творческих личностей, превосходящих остальных членов группы по тем или иным психологическим качествам, например по культуре или интеллекту. На это обстоятельство в свое время обратил внимание известный российский ученый В. М. Бехтерев.

Проведя ряд индивидуальных и групповых экспериментов, в результате которых сравнивались показатели творческой работы группы и индивида, В. М. Бехтерев показал, что в творчестве группа может уступать особо одаренным личностям. Выяснилось, в частности, что коллективное творческое решение, если оно принимается методом простого голосования, нередко оказывается более низкого качества, чем частное творчество особо одаренных личностей, включенных в данную группу. Их оригинальные идеи отвергаются потому, что непонятны большинству. В результате такие личности) находясь под сильным психологическим давлением «квалифицированного» (а на самом деле некомпетентного) большинства, сдерживаются, подавляются в своем творческом развитии.

Последний факт, о котором здесь следует еще раз напомнить (мы его уже рассматривали в одной из предыдущих глав), касается конформного поведения. Конформизм — это феномен, выражающий собой безусловно отрицательное влияние группы на личность.

Контрольные вопросы

Что называют социальной фасилитацией?

Как определяется эффект социальной ингибиции?

Что такое деиндивидуализация?

Что такое коллективизация мышления?

При каких условиях возникает и проявляется коллективизация мышления?

Что такое дискриминация как социально-психологическое явление?

Что называют предрассудками?

Чем отличаются предрассудки от предубеждений?

Что обозначают как социальный стереотип?

Чем социальные стереотипы отличаются от предубеждений и предрассудков?

Может ли патриотизм служить основой предубеждений и предрассудков?

При каких условиях существующие предрассудки будут проявляться в реальных отношениях людей?

Что представляют собой когнитивные предпосылки социальных стереотипов, предубеждений и предрассудков?

При каких психологических условиях возникают и действуют социальные стереотипы?

Что такое категоризация мышления, как она влияет на социальную стереотипизацию ?

Что такое конформизм?

Что представлял собой первый классический эксперимент С. Аша по изучению конформизма?

От чего зависит конформизм?

Что называют групповой поляризацией?

Как объясняется явление групповой поляризации?

Какие факты доказывают, что группа является основным источником культуры для индивида?

Каковы основные причины и следствия деиндивидуализации?

Что представляет собой эксперимент С. Милгрэма, каковы его основные результаты? .

Какие комментарии и выводы сделал С. Милгрэм по итогам проведенного им эксперимента?

Какие данные из групповых экспериментов, организованных и проведенных В. М. Бехтеревым, свидетельствуют об отрицательном влиянии группы на личность?

Литература

Андреева Г. М. Социальная психология. — М„ 2006. — С. 293-308.

Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. — СПб., 2004. - С. 257-330.

3. Берне Р. В. Развитие Я-концепции и воспитание. — М , 1986 -С. 225-245.

А. Бехтерев В. М. Внушение и его роль в общественной жизни — СПб., 2001.-С. 7-150.

ГлейтманГ., Фридлунд А,, РайсбергД. Основы психологии –СПб 2001.-С. 556-590.

РоберМ.-А., Тилъман Ф. Психология индивида и группы — М 1988. - С. 69-72,93-102,112-118, 162-170.

МайерсД. Социальная психология.- СПб., 1997 - С 268-310 354-398.

Милгрэм С. Эксперимент в социальной психологии -СПб 2000 - С. 54-75,127-243.