- •Предисловие

- •Оглавление

- •Глава 1. Программные продукты, характеристика, классификация .........................8

- •Глава 2. Жизненный цикл. Стратегии и модели конструирования по ……………..17

- •Глава 3.Руководство проектом. Метрики ………………………………………………..31

- •Глава 4. Структурное проектирование ………………………………………..................42

- •Глава 5. Основы объектно-ориентированного представления

- •Глава 6. Язык визуального моделирования uml …………………………....................73

- •Глава 7. Проектирование интерфейса пользователя …………………………………..90

- •Глава 12. Эффективность и оптимизация программ ………………………………….139

- •Глава 13. Структурное тестирование по ………………………...................................153

- •Глава 14. Функциональное тестирование по ………………………………………….160

- •Глава 15. Комплексное тестирование. Отладка ………………………………………...170

- •Глава 16. Сопровождение программного обеспечения.

- •Глава 17. Защита программ ……………………………………………………………...187

- •Глава 18. Инструментарий технологии программирования.

- •Глава 19. Коллективная разработка по ………………………………………………..215

- •Глава 20 Стандартизация по.

- •Глава 1. Программные продукты, характеристика, классификация

- •1.Основные определения, характеристики

- •2.Классификация по по праву владения, использования, распространения

- •3 Пакеты прикладных программ

- •Контрольные вопросы

- •Глава 2. Жизненный цикл. Стратегии и модели конструирования по

- •1. Технология конструирования программного обеспечения– определение, парадигмы

- •1.1 Классический жизненный цикл

- •Проектирование

- •Кодирование

- •1.2 Макетирование

- •2. Стратегии конструирования по

- •3. Модели конструирования

- •3.1 Инкрементная модель

- •3.2 Модель rad - Быстрая разработка приложений

- •3.3 Спиральная модель

- •3.4 Компонентно-ориентированная модель

- •4. Прогнозирующие и адаптивные процессы

- •6. Модели качества процессов конструирования

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3.Руководство проектом. Метрики

- •1. Процесс руководства проектом

- •2. Метрики

- •2.1 Размерно-ориентированные метрики

- •2.2 Функционально-ориентированные метрики

- •3. Выполнение оценки в ходе руководства проектом

- •3.1.Оценка проекта на основе loc- и fp-метрик

- •3.2.Конструктивная модель стоимости cocomo

- •Контрольные вопросы

- •Глава 4. Структурное проектирование

- •1.1 Диаграммы потоков данных

- •1.2 .Методы анализа, ориентированные на структуры данных

- •2. Основы проектирования программных систем

- •Этапы проектирования

- •2.2 Структурирование системы

- •2.3 Моделирование управления

- •2.4 Декомпозиция подсистем на модули

- •3. Модульность

- •3.1. Свойства, обоснование

- •3.2 Информационная закрытость

- •3.3 Связность модуля

- •3.4. Алгоритм определения связности модуля

- •3.5. Сцепление модулей

- •4. Сложность программной системы

- •5. Характеристики иерархической структуры программной системы

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5. Основы объектно-ориентированного представления программных систем. Метрики

- •1. Принципы объектно-ориентированного

- •Представления программных систем

- •2. Объекты

- •2.1 Определение, характеристика объектов

- •2.2 Виды отношений между объектами

- •1.Связи

- •2.Агрегация

- •3. Классы

- •3.1 Понятие, характеристика

- •3.2 Виды отношений между классами

- •1).Ассоциации классов

- •4).Зависимость

- •4. Метрики объектно-ориентированных программных систем

- •4.1 Метрические особенности объектно-ориентированных систем

- •4. 2.Эволюция мер связи для объектно-ориентированных систем

- •4.3. Набор метрик Чидамбера и Кемерера

- •Контрольные вопросы

- •Глава 6. Язык визуального моделирования uml

- •1. Базис uml

- •1.1.Предметы в uml

- •1.1.Структурные предметы

- •1.2.Предметы поведения

- •1.3.Группирующие предметы

- •1.4.Поясняющие предметы

- •1.2.Отношения в uml

- •1.3.Диаграммы в uml

- •2. Диаграммы use case

- •2.1 Особенности диаграмм Use Case

- •2.2 Актеры и элементы Use Case

- •2.3 Отношения в диаграммах Use Case

- •2.4 Примеры диаграмм use case

- •3. Модели реализации объектно-ориентированных программных систем в uml

- •3.1.Компонентные диаграммы

- •3.2. Использование компонентных диаграмм

- •Контрольные вопросы

- •Глава 7. Проектирование интерфейса пользователя

- •Принципы организации интерфейса пользователя

- •2. Требования к пользовательскому интерфейсу

- •3. Типы пользовательского интерфейса

- •4. Стандарты пользовательского интерфейса информационных технологий

- •4.1. Стандартизация в области информационных технологий

- •4.2 Проектирование пользовательского интерфейса

- •Контрольные вопросы

- •Глава 8. Информационное моделирование

- •1. Этапы проектирования баз данных

- •2. Классификация и характеристика моделей данных

- •3. Типы и структуры данных

- •Контрольные вопросы

- •Глава 9. Модель "Сущность-связь"(er - Entity Relationship)

- •Базовые понятия er-модели

- •2. Пример построения er-модели

- •Контрольные вопросы

- •Глава 10. Стиль программирования

- •1. Три подхода к программированию

- •2. Стиль структу́рного программи́рования

- •3. Общие положения стандарта оформления кода

- •Необходимо

- •Контрольные вопросы

- •Глава 11. Парадигмы программирования

- •1. Процедурное программирование

- •2. Функциональное программирование

- •3. Логическое программирование

- •4. Автоматное программирование

- •5. Объектно-ориентированное программирование

- •5.1 История ооп

- •5.2 Главные понятия и разновидности ооп

- •5.2.1 Основные понятия

- •5.2.2 Сложности определения

- •5.2.3 Определение ооп

- •5.2.3 Концепции

- •5.2.4 Особенности реализации

- •5.3 Подходы ооп к проектированию программ в целом

- •5.4 Родственные методологии

- •5.4.1 Компонентное программирование

- •5.4.2 Прототипное программирование

- •5.5 Производительность объектных программ

- •5.6 Критика ооп

- •5.7 Объектно-ориентированные языки - характеристика

- •6. Аспектно-ориентированное программирование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 12. Эффективность и оптимизация программ

- •1. Общие понятия эффективности

- •2. Оптимизирующие компиляторы

- •3. Оптимизация программ

- •4. Эффективность выполнения программ

- •5. Оптимизация использования памяти

- •6. Некоторые приёмы повышения эффективности программ

- •1.Вычисление констант

- •2.Инициирование переменных

- •3.Арифметические операции

- •4. Арифметика с фиксированной точкой

- •5. Смешанные типы данных

- •6. Способ устранения ошибок

- •7. Выравнивание десятичных чисел

- •8. Упорядочивание памяти

- •9. Группировка

- •10. Исключение циклов

- •11. Организация циклов

- •12. Условные и логические выражения

- •13. Ввод-вывод

- •14. Использование сведения о машине и компиляторе

- •7. Советы программисту по оптимизации программ

- •Контрольные вопросы

- •Глава 13. Структурное тестирование по

- •1.Основные понятия и принципы тестирования по

- •2.Тестирование «черного ящика»

- •3.Тестирование «белого ящика»

- •Контрольные вопросы

- •Глава 14. Функциональное тестирование по

- •1. Особенности тестирования «чёрного ящика»

- •2. Способ разбиения по эквивалентности

- •3. Способ анализа граничных значений

- •4. Способ диаграмм причин-следствий

- •Глава 15. Комплексное тестирование. Отладка

- •1. Методика комплексного тестирования пс

- •2.Тестирование элементов

- •3.Тестирование интеграции

- •3.1.Нисходящее тестирование интеграции

- •3.2 Восходящее тестирование интеграции

- •4.Тестирование правильности

- •5.Системное тестирование

- •5.1.Тестирование восстановления

- •5.2.Тестирование безопасности

- •5.3.Стрессовое тестирование

- •5.4. Тестирование производительности

- •6. Искусство отладки

- •Контрольные вопросы

- •Глава 16. Сопровождение программного обеспечения. Документирование результатов и хода разработки

- •1. Проблемы документирования

- •2. Виды документации

- •3. Средства автоматизации документирования

- •Контрольные вопросы

- •Глава 17. Защита программ

- •1. Концептуальные основы защиты информации

- •2. Организационно-правовое обеспечение защиты информации Организационные мероприятия и процедуры по обеспечению защиты информации

- •3. Защита информации от несанкционированного доступа

- •3.1. Основные понятия защиты от нсд

- •3.2. Формальные модели защиты

- •3 3. Системы разграничения доступа

- •4 Защита информации в каналах связи

- •4. 1. Основные понятия и определения

- •4.2. Криптоалгоритмы и протоколы шифрования

- •4. 3. Алгоритмы и протоколы реализации функции цифровой подписи

- •5.2. Сигнатурные методы защиты от несанкционированного копирования

- •5. 3. Аппаратные методы защиты от несанкционированного копирования

- •6 Компьютерная вирусология

- •Контрольные вопросы

- •Глава 18. Инструментарий технологии программирования. Case - технологии

- •Классификация инструментальных средств

- •2. Общая характеристика case- средств

- •3. Классификация case-средств

- •4.Технология внедрения case-средств

- •Контрольные вопросы

- •Глава 19. Коллективная разработка по

- •1. Особенности больших программных проектов

- •2. Коллективный характер разработки программного обеспечения. Бригада главного программиста

- •3. Психологические факторы при формировании программистских коллективов

- •4. Коллективная разработка программ - «Коллективная игра»

- •Инженерная модель программирования не оправдывает себя

- •Модель коллективной игры Виды игр, коллективные игры, последовательность игр

- •Кооперация и коммуникация

- •Изобретательность

- •Контрольные вопросы

- •Глава 20 Стандартизация по. Экономические аспекты создания по

- •1.Краткая характеристика программных средств как объекта разработки и стандартизации

- •2. Основные понятия и положения технологии разработки программных средств

- •2) Проблемы технологии разработки пс, включающие:

- •3. Критерии оценки технологий проектирования программных средств

- •4.Общие сведения о сертификации информационных систем и программных средств

- •1) Количественные пк:

- •2) Качественные пк:

- •5. Методы оценки технико-экономических показателей программных средств на различных этапах их жизненного цикла

- •Контрольные вопросы

- •Список литературы

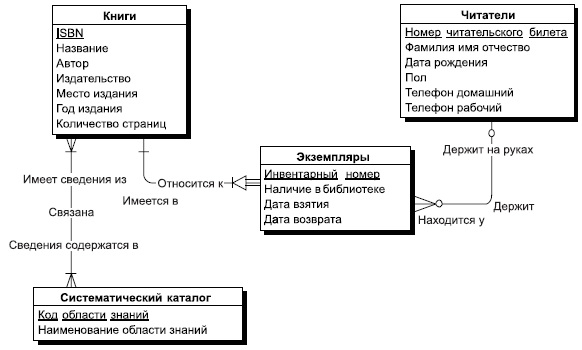

2. Пример построения er-модели

В качестве примера спроектируем инфологическую модель системы, предназначенной для хранения информации о книгах и областях знаний, представленных в библиотеке. Разработку модели начнем с выделения основных сущностей.

Прежде всего, существует сущность "Книги", каждая книга имеет уникальный шифр, который является ее ключом, и ряд атрибутов, которые взяты из описания предметной области. Множество экземпляров сущности определяет множество книг, которые хранятся в библиотеке. Каждый экземпляр сущности "Книги" соответствует не конкретной книге, стоящей на полке, а описанию некоторой книги, которое дается обычно в предметном каталоге библиотеке. Каждая книга может присутствовать в нескольких экземплярах, и это как раз те конкретные книги, которые стоят на полках библиотеки. Для того чтобы отразить это, мы должны ввести сущность "Экземпляры", которая будет содержать описания всех экземпляров книг, которые хранятся в библиотеке. Каждый экземпляр сущности "Экземпляры" соответствует конкретной книге на полке. Каждый экземпляр имеет уникальный инвентарный номер, однозначно определяющий конкретную книгу. Кроме того, каждый экземпляр книги может находиться либо в библиотеке, либо на руках у некоторого читателя, и в последнем случае для данного экземпляра указываются дополнительно дата взятия книги читателем и дата предполагаемого возврата книги.

Между сущностями "Книги" и "Экземпляры" существует связь "один-ко-многим" (1:М), обязательная с двух сторон. Чем определяется данный тип связи? Мы можем предположить, что каждая книга может присутствовать в библиотеке в нескольких экземплярах, поэтому связь "один-ко-многим". При этом если в библиотеке нет ни одного экземпляра данной книги, то мы не будем хранить ее описание, поэтому если книга описана в сущности "Книги", то по крайней мере один экземпляр этой книги присутствует в библиотеке. Это означает, что со стороны книги связь обязательная. Что касается сущности "Экземпляры", то не может существовать в библиотеке ни одного экземпляра, который бы не относился к конкретной книге, поэтому и со стороны "Экземпляры" связь тоже обязательная.

Теперь необходимо определить, как в системе будет представлен читатель. Естественно предложить ввести для этого сущность "Читатели", каждый экземпляр которой будет соответствовать конкретному читателю. В библиотеке каждому читателю присваивается уникальный номер читательского билета, который будет однозначно идентифицировать нашего читателя. Номер читательского билета будет ключевым атрибутом сущности "Читатели". Кроме того, в сущности "Читатели" должны присутствовать дополнительные атрибуты, которые требуются для решения поставленных задач, этими атрибутами будут: "Фамилия Имя Отчество", "Адрес читателя", "Телефон домашний" и "Телефон рабочий". В сущности "Читатели" надо ввести обязательный атрибут "Дата рождения", который позволит контролировать возраст читателей.

Каждый читатель может держать на руках несколько экземпляров книг. Для отражения этой ситуации надо провести связь между сущностями "Читатели" и "Экземпляры". А почему не между сущностями "Читатели" и "Книги"? Потому что читатель берет из библиотеки конкретный экземпляр конкретной книги, а не просто книгу. А как же узнать, какая книга у данного читателя? А это можно будет узнать по дополнительной связи между сущностями "Экземпляры" и "Книги", и эта связь каждому экземпляру ставит в соответствие одну книгу, поэтому мы в любой момент можем однозначно определить, какие книги находятся на руках у читателя, хотя связываем с читателем только инвентарные номера взятых книг. Между сущностями "Читатели" и "Экземпляры" установлена связь "один-ко-многим", и при этом она не обязательная с двух сторон. Читатель в данный момент может не держать ни одной книги на руках, а с другой стороны, данный экземпляр книги может не находиться ни у одного читателя, а просто стоять на полке в библиотеке.

Теперь нам надо отразить последнюю сущность, которая связана с системным каталогом. Системный каталог содержит перечень всех областей знаний, сведения по которым содержатся в библиотечных книгах. Мы можем вспомнить системный каталог в библиотеке, с которого мы обычно начинаем поиск нужных нам книг, если мы не знаем их авторов и названий. Название области знаний может быть длинным и состоять из нескольких слов, поэтому для моделирования системного каталога мы введем сущность "Системный каталог" с двумя атрибутами: "Код области знаний" и "Название области знаний". Атрибут "Код области знаний" будет ключевым атрибутом сущности.

Каждая книга может содержать сведения из нескольких областей знаний, а с другой стороны, из практики известно, что в библиотеке может присутствовать множество книг, относящихся к одной и той же области знаний, поэтому необходимо установить между сущностями "Системный каталог" и "Книги" связь "многие-ко-многим", обязательную с двух сторон. Действительно, в системном каталоге не должно присутствовать такой области знаний, сведения по которой не представлены ни в одной книге нашей библиотеки, противное было бы бессмысленно. И обратно, каждая книга должна быть отнесена к одной или нескольким областям знаний для того, чтобы читатель мог ее быстрее найти.

Инфологическая модель предметной области "Библиотека" представлена на рис. 6.

Рис. 6. Инфологическая модель "Библиотека"

Инфологическая модель "Библиотека" разработана нами под те задачи, которые были перечислены ранее. В этих задачах мы не ставили условие хранения истории чтения книги, например, с целью поиска того, кто раньше держал книгу и мог нанести ей вред. Если бы мы ставили перед собой задачу хранения и этой информации, то инфологическая модель была бы другой.

Инфологическая модель используется на ранних стадиях разработки проекта. Если понимать язык условных обозначений, которые соответствуют категориям ER-модели, то ее можно легко "читать", следовательно, она доступна для анализа программистам-разработчикам, которые будут разрабатывать отдельные приложения.

Для ER-модели существует алгоритм однозначного преобразования ее в реляционную модель данных, что позволило в дальнейшем разработать множество инструментальных систем, поддерживающих процесс разработки информационных систем, базирующихся на технологии баз данных. И во всех этих системах существуют средства описания инфологической модели разрабатываемой БД с возможностью автоматической генерации той даталогической модели, на которой будет реализовываться проект в дальнейшем.

Выводы

Основные задачи проектирования баз данных

Обеспечение хранения в БД всей необходимой информации.

Обеспечение возможности получения данных по всем необходимым запросам.

Сокращение избыточности и дублирования данных.

Обеспечение целостности данных (правильности их содержания): исключение противоречий в содержании данных, исключение их потери и т.д.

Основные этапы проектирования баз данных

Концептуальное (инфологическое) проектирование – построение формализованной модели предметной области. Такая модель строится с использованием стандартных языковых средств, обычно графических, например ER-диаграмм. Такая модель строится без ориентации на конкретную СУБД.

Основные элементы данной модели:

Описание объектов предметной области и связей между ними.

Описание информационных потребностей пользователей (описание основных запросов к БД).

Описание документооборота. Описание документов, используемых как исходные данные для БД и документов, составляемых на основе БД.

Описание алгоритмических зависимостей между данными.

Описание ограничений целостности, т.е. требований к допустимым значениям данных и к связям между ними.

Логическое (даталогическое) проектирование – отображение инфологической модели на модель данных, используемую в конкретной СУБД, например на реляционную модель данных. Для реляционных СУБД даталогическая модель – набор таблиц, обычно с указанием ключевых полей, связей между таблицами. Если инфологическая модель построена в виде ER-диаграмм (или других формализованных средств), то даталогическое проектирование представляет собой построение таблиц по определённым формализованным правилам, а также нормализацию этих таблиц. Этот этап может быть в значительной степени автоматизирован.