- •1.Происхождение нефти. Залежи и месторождения нефти и газа.

- •2.Состав и свойства нефти

- •3. Состав и свойства природного газа

- •4 Состав и основные свойства пластовых вод

- •5. Классификация нефти по содержанию в них серы, парафина, смол.

- •5. Классификация нефти по содержанию в них серы, парафина, смол.

- •6. Плотность нефти. Измерение плотности нефти.

- •7. Вязкость нефти, её значение, измерение.

- •8. Классификация пород-коллекторов нефти и газа.

- •9. Гранулометрический состав горных пород, способы его определения.

- •10. Пористость горных пород. Виды. Определение пористости.

- •11. Проницаемость горных пород и методы определения. Закон Дарси.

- •12. Плотность горных пород, их виды, значения.

- •13. Механические свойства горных пород.

- •14. Теплофизические свойства горных пород.

- •16. Уравнение состояния газов.

- •17. Физические свойства нефти в пластовых условиях.

- •18. Режимы работы нефтяных и газовых залежей.

- •19 Пластовое давление: определение, формула.

- •20. Приведенное пластовое давление, порядок его определения.

- •21. Плотность и объемный коэффициент нефти, их значение в добычи нефти.

- •22.Состав и основные свойства пластовых вод

- •23. Классификация пластовых вод по мессу залегания и степени минерализации.

- •24. Понятие о пластовом и забойном давлениях, способы их определения.

- •25. Пластовая температура. Оценка величины пластовой температуры.

- •26. Исследование проб пластовой нефти.

- •27. Пластовая энергия и силы, действующие в залежи.

- •28. Состояние углеводородных смесей в зависимости от давления и температуры. Диаграмма фазовых состояний

- •29. Цели и задачи исследований скважин

- •30. Содержание связанной воды в нефтяной залежи.

- •31. Показатели нефтеотдачи пластов: коэффициент нефтеотдачи, коэффициент вытеснения, коэффициент охвата.

- •32. Механизм вытеснения нефти из пласта.

- •33. Водонапорный режим работы залежи, условия применения.

- •33. Водонапорный режим работы залежи, условия применения.

- •35. Режим растворенного газа, условия применения.

- •36. Объект и система разработки месторождений.

- •37. Система и показатели разработки.

- •38. Стадии разработки месторождений

- •39. Особенности разработки газовых и газоконденсатных месторождений.

- •40. Контроль за разработкой месторождений

- •41. Основы проектирования разработки залежей.

- •42. Охрана природы и недр при осуществлении процесса разработки месторождений.

- •43. Цели и задачи исследований скважин и пластов.

- •44. Исследование скважин при установившихся режимах фильтрации

- •45. Исследование скважин на неустановившихся режимах.

- •46. Коэффициент продуктивности скважин.

- •47.Исследования нагнетательных скважин

- •48. Техника, применяемая при исследовании скважин.

- •49. Понятие о методах воздействия на нефтяные пласты.

- •50. Виды заводнения, условия их применения.

- •51. Законтурное заводнение, область применения.

- •52. Внутриконтурное заводнение, область применения.

- •53. Выбор и расположение нагнетальных скважин.

- •54. Источники водоснабжения нагнетательных скважин.

- •55. Блочные кустовые насосные станции (бкнс), принцип работы.

- •57. Требования, предъявляемые к закачиваемой воде

- •58. Классификация методов увеличения нефтеотдачи пластов.

- •Критерии эффективного применения методов.

- •59. Гидродинамические методы увеличения нефтеотдачи, условия применения.

- •60. Тепловые методы увеличения нефтеотдачи. Условия приминения.

- •Внутрипластовое горение

- •61. Газовые методы вытеснения нефти из пласта

- •62.Физико-химические методы вытеснения остаточной нефти, условия применения.

- •63. Микробиологические методы воздействия на пласт, критерии выбора объекта.

16. Уравнение состояния газов.

Для определения многих физических свойств природных газов используется уравнение состояния.

Уравнением состояния называется аналитическая зависимость между параметрами, описывающими изменение состояние вещества. В качестве таких параметров используется давление, температура, объём.

Состояние газа при стандартных условиях характеризуется уравнением состояния Менделеева-Клайперона:

![]() , (3.18)

, (3.18)

где Р – абсолютное давление, Па;

V – объём, м3;

Q – количество вещества, кмоль;

Т – абсолютная температура, К;

R – универсальная газовая постоянная Пам3/(кмольград).

У этого уравнения есть свои граничные условия. Оно справедливо для идеальных газов при нормальном (1 атм.) и близких к нормальному давлениях (10-12 атм.).

При повышенном давлении газ сжимается. За счёт направленности связи С-Н происходит перераспределение электронной плотности, и молекулы газов начинают притягиваться друг к другу.

Для учёта этого взаимодействия в уравнение (3.18) вводится коэффициент сверхсжимаемости z, предложенный голландским физиком Ван-дер-Ваальсом, учитывающий отклонения реального газа от идеального состояния:

![]() , (3.19)

, (3.19)

где Q – количество вещества, моль.

Физический смысл коэффициента сверхсжимаемости заключается в расширении граничных условий уравнения Клайперона-Менделеева для высоких давлений.

Коэффициент z зависит от давления и температуры, природы газа (критических давлений и температуры).

Критическое давление – давление, при котором газообразный углеводород переходит в жидкое состояние.

Критическая температура – температура, при которой жидкий углеводород переходит в газообразное состояние.

17. Физические свойства нефти в пластовых условиях.

Плотность пластовой нефти зависит от состава нефти, давления, температуры, количества растворённого газа. Чем меньше плотность нефти, тем выше выход светлых фракций. Не все газы, растворяясь в нефти, одинаково влияют на её плотность. С повышением давления плотность нефти значительно уменьшается при насыщении её углеводородными газами. Плотность нефтей при насыщении азотом или углекислым газом несколько возрастает с увеличением давления. Обычно плотность нефтей колеблется в пределах 820-950 кг/м3.

Вязкость – сила трения (внутреннего сопротивления), возникающая между двумя смежными слоями внутри жидкости или газа на единицу поверхности при их взаимном перемещении.

Динамическая вязкость определяется через закон Ньютона:

![]() ,

,

где А – площадь перемещающихся слоёв жидкости (газа);

F – сила, требующаяся для поддержания разницы скоростей движения между слоями на величину dv;

dy – расстояние между движущимися слоями жидкости (газа);

dv – разность скоростей движущихся слоёв жидкости (газа).

Вязкость пластовой нефти всегда значительно отличается от вязкости сепарированной вследствие большого количества растворённого газа, повышенного давления и температуры. При этом вязкость уменьшается с повышением количества газа в нефти и с увеличением температуры; повышение давления вызывает увеличение вязкости.

Вязкость нефти в пластовых условиях различных месторождений изменяется от сотен мПас до десятых долей мПас. В пластовых условиях вязкость нефти может быть в десятки раз меньше вязкости сепарированной нефти.

С вязкостью связан ещё один параметр – текучесть – величина обратная вязкости:

![]() .

.

Кроме динамической вязкости для расчётов используют также кинематическую вязкость – свойство жидкости оказывать сопротивление перемещению одной части жидкости относительно другой с учётом силы тяжести.

![]()

Нефть, как и все жидкости, обладает упругостью, т.е. способностью изменять свой объём под действием внешнего давления. Уменьшение объёма характеризуется коэффициентом сжимаемости (или объёмной упругости) :

![]()

Коэффициент сжимаемости зависит от давления, температуры, состава нефти и газового фактора. Нефти, не содержащие растворённого газа, обладают сравнительно низким коэффициентом сжимаемости (0,4-0,7 ГПа-1), а лёгкие нефти со значительным содержанием растворённого газа – повышенным коэффициентом сжимаемости (до 14 ГПа-1). Высокие коэффициенты сжимаемости свойственны нефтям, находящимся в пластовых условиях, близких к критическим.

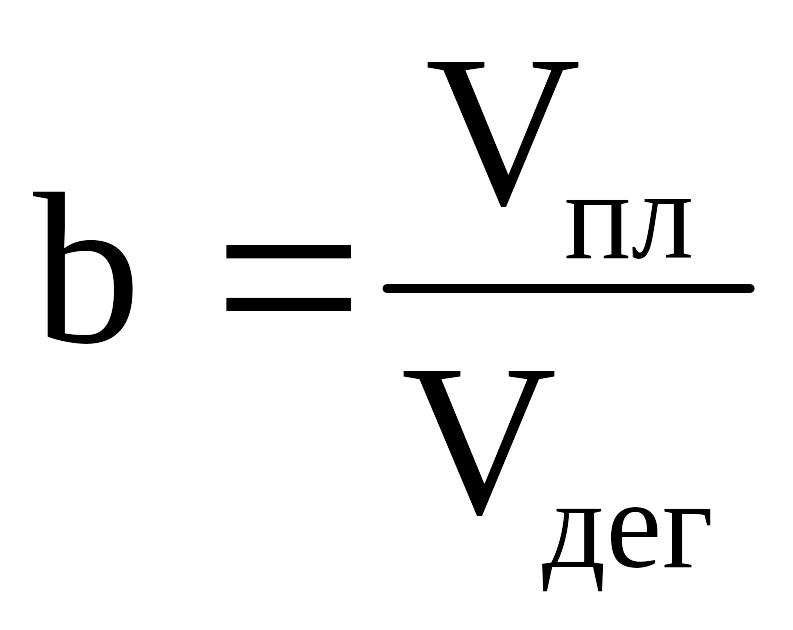

С количеством растворённого газа в нефти также связан объёмный коэффициент b, характеризующий соотношение объёмов нефти в пластовых условиях и после отделения газа на поверхности:

,

,

где Vпл – объём нефти в пластовых условиях;

Vдег – объём нефти при атмосферном давлении и температуре 20С после дегазации.

Используя объёмный коэффициент, можно определить усадку нефти (U), т.е. уменьшение объёма пластовой нефти при извлечении её на поверхность (в %):

![]()